- [ 研修・セミナーレポート ]

2023年5月11日 巻き込み力研修ー公開講座研修レポート

- 2023/5/18作成ー本内容は、2023年5月11日に開催した「巻き込み力研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:4社、参加人数:18名、集合型

- 詳細を見る

【新入社員の個性を活かす!】新入社員10タイプの特徴と、育成ポイント

更新日: ー

作成日:2023.2.24

「新入社員には、どんなタイプがある?」

「タイプにあわせて、対応できることはないだろうか」

このようなことを考えて、本コラムに辿り着いたのではないでしょうか。

新入社員の個性を見ずに、皆に同じ育成を行っても、新入社員の育成はなかなかうまくいかず、成長につながりません。

そこで今回は、新入社員の10のタイプのご紹介と、そのタイプに分けた新入社員育成をお伝えしていきます。

本コラムを読み終えた後には、新入社員のタイプへの理解が高まり、新入社員のタイプを踏まえ、個性を活かした育成方法を理解できます。

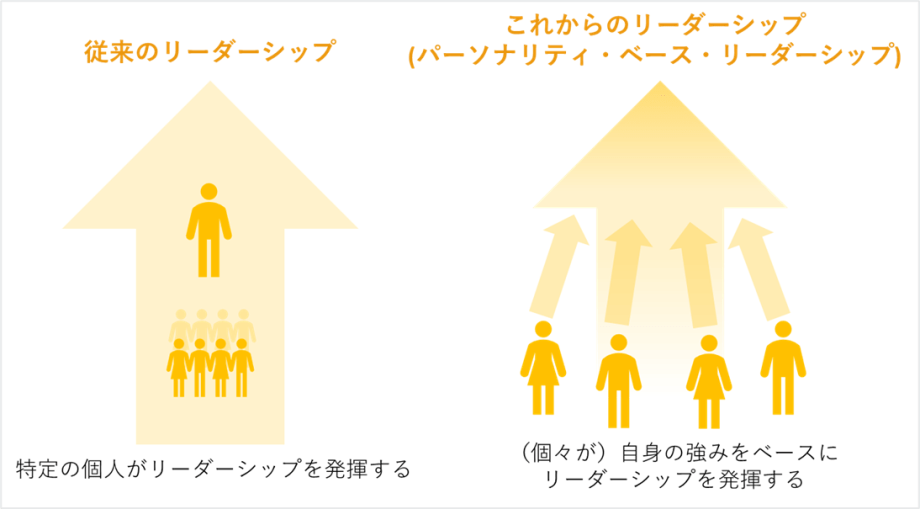

※10のタイプは、パーソナリティベースリーダーシップ(※1)の10タイプ(※2)を活用して、お伝えします。

自分の性格や能力上の強みを活かしたリーダーシップ(影響力の発揮)と言われています。

例えば、「挨拶で場の雰囲気を明るくする」や、「細かいところに気付きしっかり準備する」などです。

学術的にはリーダーシップとは、『「望ましい状態(目標やビジョン等)」に向けて、周囲に「影響」を与える行動・振る舞い』と定義をされることが主流になっています。

そのため、役職・立場など関係なく、誰でもリーダーシップが発揮できると言われています。そして、新入社員であっても、リーダーシップを発揮すれば、チーム・組織に対してより貢献が可能になります。詳しい内容は、パーソナリティベースリーダーシップ研修を御覧下さい。

(※2)パーソナリティベースドリーダーシップの10タイプ

アーティエンスが、リーダーシップの研究を行う中で市場調査を行い、10のタイプに分けたものです。10タイプから自組織の新入社員はどれに当てはまるのかを考え、その特性に合わせた育成や対応をできるようにしましょう。

①自身が先頭に立ち、「率先力」・「決断力」をもって、チームを導いていく

②「慎重さ」・「繊細さ」をもって、チーム・メンバーの活動を支えていく

③「アイデア」・「発想」・「創意工夫」で、自身と周囲の行動を活性していく

④「協調」・「調和」を大切にし、自らの働きかけでメンバーの協働を促していく

⑤「達成志向」と「行動力」を武器に、自身またはメンバーを導いていく

⑥ 相手の「納得」と「共感」を得る為の、適切な「コミュニケーション」を発信していく

⑦「課題」を「創出・分析」し、解決のための「思考」を積み上げていく

⑧「俯瞰」した、かつ「複数の視点」から事態・状況を捉え、物事を適切に進めていく

⑨「知識・知恵」または「知的好奇心」をもって、自身とメンバーの環境を切り開いていく

⑩ これから先、未来に起きることを「先読み」し、「周到な手配・準備」を行う

目次

- 1)【新入社員の個性を活かす】10タイプ

- ① 『自身が先頭に立ち、「率先力」・「決断力」をもって、チームを導いていく』タイプの特徴

- ② 『「慎重さ」・「繊細さ」をもって、チーム・メンバーの活動を支えていく』タイプの特徴

- ③ 『「アイデア」・「発想」・「創意工夫」で、自身と周囲の行動を活性していく』タイプの特徴

- ④ 『「協調」・「調和」を大切にし、自らの働きかけでメンバーの協働を促していく』タイプの特徴

- ⑤ 『「達成志向」と「行動力」を武器に、自身またはメンバーを導いていく』タイプの特徴

- ⑥ 『相手の「納得」と「共感」を得る為の、適切な「コミュニケーション」を発信していく』タイプの特徴

- ⑦ 『「課題」を「創出・分析」し、解決のための「思考」を積み上げていく』タイプの特徴

- ⑧ 『「俯瞰」した、かつ「複数の視点」から事態・状況を捉え、物事を適切に進めていく』タイプの特徴

- ⑨ 『「知識・知恵」または「知的好奇心」をもって、自身とメンバーの環境を切り開いていく』タイプの特徴

- ⑩ 『これから先、未来に起きることを「先読み」し、「周到な手配・準備」を行う』タイプの特徴

- 2)【新入社員の個性を活かす】タイプ別の育成ポイント

- ① 『自身が先頭に立ち、「率先力」・「決断力」をもって、チームを導いていく』タイプの育成ポイント

- ② 『「慎重さ」・「繊細さ」をもって、チーム・メンバーの活動を支えていく』タイプの育成ポイント

- ③ 『「アイデア」・「発想」・「創意工夫」で、自身と周囲の行動を活性していく』タイプの育成ポイント

- ④ 『「協調」・「調和」を大切にし、自らの働きかけでメンバーの協働を促していく』タイプの育成ポイント

- ⑤ 『「達成志向」と「行動力」を武器に、自身またはメンバーを導いていく』タイプの育成ポイント

- ⑥ 『相手の「納得」と「共感」を得る為の、適切な「コミュニケーション」を発信していく』タイプの育成ポイント

- ⑦ 『「課題」を「創出・分析」し、解決のための「思考」を積み上げていく』タイプの育成ポイント

- ⑧ 『「俯瞰」した、かつ「複数の視点」から事態・状況を捉え、物事を適切に進めていく』タイプの育成ポイント

- ⑨ 『「知識・知恵」または「知的好奇心」をもって、自身とメンバーの環境を切り開いていく』タイプの育成ポイント

- ⑩ 『これから先、未来に起きることを「先読み」し、「周到な手配・準備」を行う』タイプの育成ポイント

- 3)まとめ

1)【新入社員の個性を活かす】10タイプ

新入社員の個性を活かす10のタイプ別に、それぞれの特徴を詳しく伝えていきます。

① 『自身が先頭に立ち、「率先力」・「決断力」をもって、チームを導いていく』タイプの特徴

このタイプの特徴は次のようなことです。

・様々な業務において「決断すること」または「(他者を)導くこと」の重要さ・大切さを深く理解し、その為の行動を取る

・業務上で決断・判断を求められたとき、意思表示や行動を迅速に行う

・チーム・組織内で複数の考えや意見がある際に、それらを取りまとめてメンバーを率先する

・「困難や苦労を伴うが、誰かがやらなくてはならない業務・仕事」に対して、誠実に向き合う

このタイプの人からは、例えば次のような言動を見ることが多いです。

・自分の意見を持っていて、発言している

・さまざまな意見が出たときに、例えば、「一回こっちの方向でやってみて、違かったら別の方法を試すようにする?」などと、今の状態から一歩動き出せるようにする

・難しそうで皆が避けている課題を行う

このような言動が見られたら、自身が先頭に立ち、「率先力」・「決断力」をもって、チームを導いていくタイプの可能性が高いです。

② 『「慎重さ」・「繊細さ」をもって、チーム・メンバーの活動を支えていく』タイプの特徴

このタイプの特徴は次のようなことです。

・「きめ細やかな配慮・対応」が、最終的な業務品質や顧客満足に大きく作用することを理解し、その為の行動を取る

・リスクを先読みし、チームと顧客に「安心」と「安全性」を提供する

・表層上の事象に意識を左右されず、対象を念入りに観察・評価する

・(ときに自らが前面に立たなくとも)チーム・組織全体の成果や利益に前向きにコミットする

このタイプの人からは、例えば次のような言動を見ることが多いです。

・他の人が見落としていた細かい点や、考えられるリスクに気が付く

・深く考える傾向があるため、自分の意見を出すまでに時間がかかる

・細かい資料の作成や、数字の扱いが得意で、見やすく間違いのない資料を作成する

このような言動が見られたら、「慎重さ」・「繊細さ」をもって、チーム・メンバーの活動を支えていくタイプの可能性が高いです。

③ 『「アイデア」・「発想」・「創意工夫」で、自身と周囲の行動を活性していく』タイプの特徴

このタイプの特徴は次のようなことです。

・発見・創出・改良への情熱を、自身とチームの活動のエネルギーに変換していく

・現状の仕組み・システムに慢心せず、常に「より良くしていくこと」に意識を向ける

・世の中の出来事に対して幅広い関心と好奇心を持ち、ときにそれら対象を業務に紐づけていく

・他者の異なる意見や考えを前向きに受けとめ、自身の考えと融合し更なるアイデアと繋げる

このタイプの人からは、例えば次のような言動を見ることが多いです。

・アイディアを考えようとしていなくても、「こういう風にやるのはダメなのかな?」「こうしてみたら面白そう」などと考えが溢れている

・いろんなことをやってみたいと考えており、さまざまなことに積極的にチャレンジしている

・自分と異なる意見があるときに「そのような考え方もあるんだ」と面白さを感じている

このような言動が見られたら、「アイデア」・「発想」・「創意工夫」で、自身と周囲の行動を活性していくタイプの可能性が高いです。

④ 『「協調」・「調和」を大切にし、自らの働きかけでメンバーの協働を促していく』タイプの特徴

このタイプの特徴は次のようなことです。

・チームメンバーの状態を観察し、その人達のパフォーマンスが高められることに意識を向ける

・チーム・組織の「場」の状態(雰囲気)に対するアンテナと、働きかけを高める

・自身の想いと周囲(他者)への想いのバランスを取り、双方がWin-Winになる関係を育む

・「個」のパフォーマンスよりも「チーム」のパフォーマンスを大切に扱う

このタイプの人からは、例えば次のような言動を見ることが多いです。

・チームや、同じ空間にいる人と仲良くしたいという意識が強く、こまめに話しかけたり、お菓子を分けあったりしている

・チームや同じ空間にいる人の空気が悪いと、誰になにがあったのかを考えてしまい、自分の仕事に集中しづらくなる

・個で競争することに対してモチベーションが下がり、みんなで同じ目標を目指していく方が仕事のやる気が高まる

このような言動が見られたら、「協調」・「調和」を大切にし、自らの働きかけでメンバーの協働を促していくタイプの可能性が高いです。

⑤ 『「達成志向」と「行動力」を武器に、自身またはメンバーを導いていく』タイプの特徴

このタイプの特徴は次のようなことです。

・「目指すべき目標」「到達したいゴール」を明確にする

・実践と行動、そして振り返りを大切にする

・ひとつひとつの行動に目を向けながら、それらの「積み上げ」の状態にも意識を向ける

・ときに他者(仲間)の行動にも働きかけ、チーム全体での行動量・働きかけを大切にする

このタイプの人からは、例えば次のような言動を見ることが多いです。

・目標を達成するためにどうしたらいいか、という内容について先輩への質問や相談を多くする

・目標を達成するために自分に足りないことを理解し、行動している

・目標を達成するために無茶をしてしまうこともあり、残業が多かったり、休みをあまり取らなかったりする

このような言動が見られたら、「達成志向」と「行動力」を武器に、自身またはメンバーを導いていくタイプの可能性が高いです。

⑥ 『相手の「納得」と「共感」を得る為の、適切な「コミュニケーション」を発信していく』タイプの特徴

このタイプの特徴は次のようなことです。

・自身の想いや熱意を相手に伝える為の労力を惜しまない

・他者(仲間)との感情的な一体感を高め、仕事上の推進力に変換させていく

・コミュニケーションをとる相手を敬い、相手の考えや見解も丁寧に受けとめる

・価値観の多様さを理解し、自身の考えや見解は「他者との対話」によって洗練され磨かれることを知る

このタイプの人からは、例えば次のような言動を見ることが多いです。

・話す相手によって言葉遣いやスピード、話し方などを変えている

・周りを巻き込む力が強く、自然と周囲から力を借りたいり、助けてもらったりしている

・このタイプのことを苦手という話を聞かず、可愛がられている

このような言動が見られたら、相手の「納得」と「共感」を得る為の、適切な「コミュニケーション」を発信していくタイプの可能性が高いです。

⑦ 『「課題」を「創出・分析」し、解決のための「思考」を積み上げていく』タイプの特徴

このタイプの特徴は次のようなことです。

・常に現状に慢心することなく、更に良くしていく為の「課題」を積極的に見出す

・課題に対し「感覚的な思考」と「論理的な思考」双方を活性させ取り組んでいく

・課題を丹念に観察し、そこにある背景や真因を探求していく

・直感や主観に偏ることなく、他者(仲間)も理解・納得できる見解・解決策を見出す努力を怠らない

このタイプの人からは、例えば次のような言動をみることが多いです。

・資料の中で論理構成が繋がっていないことに気づきやすい

・さまざまな観点からの情報を収集して、課題を解決している

・さまざまなお客様からの苦情から、一つの課題を見つけることができる

このような言動が見られたら、「課題」を「創出・分析」し、解決のための「思考」を積み上げていくタイプの可能性が高いです。

⑧ 『「俯瞰」した、かつ「複数の視点」から事態・状況を捉え、物事を適切に進めていく』タイプの特徴

このタイプの特徴は次のようなことです。

・事象・状況を表面的に捉えず、冷静にかつ俯瞰的に捉える

・自身と他者とでの感じ方、捉え方の「ギャップ」への気付きと認知を活性する

・大局的な視点(マクロ視点)と局所的な視点(ミクロ視点)を、必要に応じて自身の意思で切り替える

・ときに「第三者的な視点」を持ち、その場・環境で「普遍的」「常識」とされる考えや認知にも視点を向ける

このタイプの人からは、例えば次のような言動を見ることが多いです。

・「〇〇の場合はこうだと思うんですけど、〇〇の場合はこうだと思うんですよね。」などさまざまな視点に立つことができ、それぞれがつまづきそうなポイントを考えられる

・周囲の人たちからすると、突拍子もないと感じるような意見や案を考えている

・キャンペーンを行うときに、応募者目線に立って、キャンペーン説明に足りないことやルールを考えられる

このような言動が見られたら、「俯瞰」した、かつ「複数の視点」から事態・状況を捉え、物事を適切に進めていくタイプの可能性が高いです。

⑨ 『「知識・知恵」または「知的好奇心」をもって、自身とメンバーの環境を切り開いていく』タイプの特徴

このタイプの特徴は次のようなことです。

・業務を進めていく上で必要となる知識・情報に敏感でいること。併せてそれらの収集に向けての行動が活性されること

・常に「疑問」を持つこと。また、その分野の先行者、または書籍等の情報源を大切に扱うこと

・獲得した知識・情報を、他者(仲間)と適切に共有し、それらの最大限の有効活用を目指すこと

このタイプの人からは、例えば次のような言動を見ることが多いです。

・学ぶことが好きで、自主的に本を読んだりセミナーに参加したりしている

・「なぜ?」という問いを持つことが多く、既存のルールや暗黙の了解のようなことにも疑問を持ちやすい

・新たな学びが必要な仕事に対して、モチベーション高く取り組む

このような言動が見られたら、『「知識・知恵」または「知的好奇心」をもって、自身とメンバーの環境を切り開いていくタイプ』の可能性が高いです。

⑩ 『これから先、未来に起きることを「先読み」し、「周到な手配・準備」を行う』タイプの特徴

このタイプの特徴は次のようなことです。

・「これから先、何が起きるか」についての予測・思考を活性する

・事象を点で捉えず線(系)で捉え、その延長線上をイメージする

・より良い結果に向けての、事前準備・周到な手配を行う

・目標や目指す状態に向けて、「自分(または周囲の仲間)が何をすべきか」について常に考える

このタイプの人からは、例えば次のような言動を見ることが多いです。

・何かあったらいけないからと、作業時間を少し多めに見積もったり、スケジュールに余裕を持たせることが多い

・準備のための準備(必要なものリストの作成など)をしがち

・打ち合わせにいく時の電車乗り換えや、タクシーを拾う場所、駅から目的地までの道のりなどを事前に確認する

このような言動が見られたら、これから先、未来に起きることを「先読み」し、「周到な手配・準備」を行うタイプの可能性が高いです。

個性を活かす10のタイプの学術的背景として、パーソナリティ・ベース・リーダーシップという考え方を用いています。パーソナリティ・ベース・リーダーシップとは、個々の「特性・強み」をベースにリーダーシップを発揮します。そのため、誰もがリーダーシップを発揮することができる、という考えです。

※ 当社資料より一部抜粋

例えば、打ち合わせの雰囲気がピリついてきた時に、雰囲気を柔らかくするための声をかける、ということもリーダーシップを発揮していることになります。また、誰かの発言に対して、「その意見いいね!」という共感をするのもリーダーシップを発揮していることになります。リーダーシップがある人としてイメージするのは、仲間を引っ張っていく人のイメージがありますが、パーソナリティ・ベース・リーダーシップの考え方はそうではなく、皆がそれぞれの特徴や強みによってリーダシップを発揮できるという考えです。

VUCAという変化が激しく多様性が求められる時代に、特定の個人一人だけがリーダーシップ(影響力)を発揮していても、その変化に対応できなくなってきました。誰か一人がリーダーシップをとるのではなく、「それぞれの強み・特性をベースとしたリーダーシップを、皆で掛け合わせていく」という、リーダーシップを実践することで、現場での自信・活躍に繋げていきます。

2)【新入社員の個性を活かす】タイプ別の育成ポイント

本章では、前述した10タイプごとの育成ポイントをお伝えします。

① 『自身が先頭に立ち、「率先力」・「決断力」をもって、チームを導いていく』タイプの育成ポイント

自身が先頭に立ち、「率先力」・「決断力」をもって、チームを導いていくタイプの育成ポイントは、下記の3つです。

・ファーストペンギンとしての行動に対するポジティブフィードバック

・協調性を持つためのサポート

・アウトプットの質を高めることの重要性を伝える

それぞれ説明していきます。

ファーストペンギンとしての行動に対するポジティブフィードバック

このタイプには、ファーストペンギンとしての行動に対してポジティブなフィードバックをしましょう。例えば、「発言しやすい環境を整えてくれてありがとう」「あなたの意見のおかげで、その後の意見交換が活発になったよ」などです。

協調性を持つためのサポート

このタイプは、自分の意志が強く、行動力や決断力が早いです。結果自分勝手だと思われたり、協調性がないと思われることがあります。「相手がどう思うか?」ということを、問いかけていくといいでしょう。

アウトプットの質を高めることの重要性を伝える

このタイプは早く決断できることが良いことだ、という意識をどこかに持っていることがあります。よりよいアウトプットを創るよりも、早く解決することに意識が向いていることもあります。そのため、速さと共にアウトプットの質も大事であることをフィードバックとして伝えるようにしましょう。

実際に、新入社員研修の個人ワークの時に、早く終わった後にぼーっとしてただ時間がすぎるのを待っている人がいます。このような人は、早く終わることが良いと思っていて、より良い回答をしようと考えられていません。このような言動が見えた場合は、質を高めることの大切さを伝えるようにしましょう。

② 『「慎重さ」・「繊細さ」をもって、チーム・メンバーの活動を支えていく』タイプの育成ポイント

「慎重さ」・「繊細さ」をもって、チーム・メンバーの活動を支えていくタイプの育成ポイントは、下記の3つです。

・きめ細やかな配慮・対応に対するポジティブフィードバック

・効率を上げるための支援

・より良くするための案を考えられるようにする

それぞれ説明していきます。

きめ細やかな配慮・対応に対するポジティブフィードバック

このタイプには、きめ細やかな配慮・対応に対してポジティブなフィードバックをしましょう。

例えば、「〇〇の資料、画像や文字が整えられていて読みやすかった」「お茶出しの時に、氷入れてくれてたね。今日暑かったからお客さんが喜んでくれたよ。ありがとう」などです。

効率を上げるための支援

このタイプは、丁寧に物事を進めることは得意なのですが、速さを求められることが苦手な傾向があります。また、そこまで丁寧にしなくても大丈夫、というところまで意識を向けている場合もあります。そのため、作業にかかった時間を日報などを通して確認し、あまりにも時間がかかっているように感じた場合は、効率的に進める方法を一緒に考えるようにしましょう。

より良くするための案を考えられるようにする

このタイプは、与えられた仕事に対して丁寧に行うことは得意な傾向にあります。しかし、自分が行っている仕事に対して、どうすればより良くなるか、という視点が少し弱いことがあります。仕事は、より良くしていくことが求められるため、そもそも自分が今行っている仕事が相手にとって意味のあるものになっているのか、ということを意識して、仕事に取り組んでもらえるようにすると、新たな改善点が見つかるかもしれません。

③ 『「アイデア」・「発想」・「創意工夫」で、自身と周囲の行動を活性していく』タイプの育成ポイント

「アイデア」・「発想」・「創意工夫」で、自身と周囲の行動を活性していくタイプの育成ポイントは、下記の3つです。

・新たなアイディアや意見に対するポジティブフィードバック

・実行していくための支援

・他者からの率直なフィードバックを受け入れるようにする

それぞれ説明していきます。

新たなアイディアや意見に対するポジティブフィードバック

このタイプには新たなアイディアや意見に対してポジティブなフィードバックをしましょう。

例えば、「そのアイディア面白いね!今すぐは実行できないかもしれないけど、後々挑戦してみたいね」「〇〇さんからの意見、すごく参考になったよ。ありがとう」などです。

実行していくための支援

このタイプは、アイディアを出すことは得意ですが、実行力が弱かったり、独りよがりな部分が見られる傾向があります。そのため、「アイディアを具体的にどう実行するか」、「アイディアを実行するために、他者とのかかわりをどのようにとっているか」を一緒に考えるとよいでしょう。

他者からの率直なフィードバックを受け入れるようにする

このタイプは、自分のアイディアや意見に自信を持っていることが多く、他者からのフィードバックを受け入れにくい場合があります。しかし、それでは自分の視野が広がっていきません。そのため、このタイプの人には、良い悪いを伝えるのではなく、あくまでも視野を広げてもらうということを意識したフィードバックを行いましょう。「こういう考え方もあるんじゃない」「これをするのはどう?」などの伝え方で、フィードバックを受け入れやすいように声かけをすることがポイントになります。

④ 『「協調」・「調和」を大切にし、自らの働きかけでメンバーの協働を促していく』タイプの育成ポイント

「協調」・「調和」を大切にし、自らの働きかけでメンバーの協働を促していくタイプの育成ポイントは、下記の3つです。

・周りを観察して雰囲気をよくすることに対するポジティブフィードバック

・論理的に考えていくための支援

・場の雰囲気を気にしすぎず、自分の意見も大切にしてほしいと伝える

それぞれ説明していきます。

周りを観察して雰囲気をよくすることに対するポジティブフィードバック

このタイプには周りを観察して雰囲気をよくすることに対してポジティブなフィードバックをしましょう。

例えば、「今日の打ち合わせで〇〇さんの〜〜という発言で、なんか空気が変わった気がする」「今日、忙しくしてたから〇〇さんが手伝えることがないか声かけてくれて、すごく助かった。ありがとう」などです。

論理的に考えていくための支援

このタイプは、雰囲気をよくすることは得意ですが、人との関係性や自身の感情に流されてしまう傾向があります。そのため、「感情ではなく、事実はどうなのか?」、「この場の目的や目標は何か?」を一緒に考えるとよいでしょう。

場の雰囲気を気にしすぎず、自分の意見も大切にしてほしいと伝える

このタイプは、場の雰囲気や、相手が望んでいることに敏感です。そのため、場の雰囲気を壊してしまうかもしれないという意見や、相手が望んでいなさそうな意見を持っていた場合に、素直に発言せずに自分の中だけで消化してしまうこともあります。

しかし、そのことを気にしてしまい、大切な意見を発言できないのはもったいないです。そのため、初めのうちは、このタイプの方に話を振って、発言するタイミングを作って発言できるようにする、ということをして慣れてもらうことから始めましょう。発言を受け入れてもらえたと感じることができると、慣れてきたら自ら発言してくれるようになっていきます。

⑤ 『「達成志向」と「行動力」を武器に、自身またはメンバーを導いていく』タイプの育成ポイント

「達成志向」と「行動力」を武器に、自身またはメンバーを導いていくタイプの育成ポイントは、下記の3つです。

・目標を達成するための行動力に対するポジティブフィードバック

・目的がズレていないか都度確認する

・意味のある行動を行えているかを都度確認する

それぞれ説明していきます。

目標を達成するための行動力に対するポジティブフィードバック

このタイプには、目標を達成するための行動力に対してポジティブなフィードバックをしましょう。

例えば、「〇〇さん、アポイントを取るための言葉遣いについて、いろんな先輩に話を聞いているみたいだね。すごく良い方法だと思う」、「〇〇さんがこの間の社内勉強会参加したんだってね。目標達成のために行動していてすごいね。」

目的がズレていないか都度確認する

このタイプは、目標に対して行動する力はあるのですが、そもそも目的がズレていたら違う方向に進んでいってしまいます。そうならないためにも、都度、目的が正しい方向にあるかを確認しながら育成を行うことが大切です。例えば、営業でしたら、アポ数だけに追われてしまい、受注やその先にある素晴らしいサービスの価値提供に目が行かなくなるケースもあります。また、このタイプは、目標を達成することに喜びを感じる特徴を持っている人が多いため、1年間の目標を細分化していって1週間ごとに目標を設定し達成していく、という経験を積むと、自信にも繋がり、成長を促すことができます。

意味のある行動を行えているかを都度確認する

目標に対して、意味のある行動を行っているかも都度確認が必要です。方向性は合っていても、ゴールを達成する為の方法が間違っていたら、先に進むことができない為です。

特に、新入社員の初めのうちは、新入社員自身でどのようなやり方が効率的で効果的かを判断するのは難しいため、目標の確認と共に、達成までの道のりも支援しましょう。それを繰り返していくと、自身でやり方がわかってきて、自身で目標を達成するために最適な方法を選択して進んでいくことができるようになります。

⑥ 『相手の「納得」と「共感」を得る為の、適切な「コミュニケーション」を発信していく』タイプの育成ポイント

相手の「納得」と「共感」を得る為の、適切な「コミュニケーション」を発信していくタイプの育成ポイントは、下記の3つです。

・関係性創りに対するポジティブフィードバック

・客観的な視点を持つための支援

・仕事の背景や一緒に仕事を行う人のバックグラウンドを伝える

それぞれ説明していきます。

関係性創りに対するポジティブフィードバック

このタイプには関係性創りに対してポジティブなフィードバックをしましょう。

例えば、「いろんな先輩とランチに行っていていいね」「お客さんと丁寧なメールで関係性を築けていそうだね」などです。このタイプの良さをより発揮してもらえるように、育成を行う際に仕事の背景や一緒に仕事を行う人のバックグラウンドを伝えると良いです。

客観的な視点を持つための支援

このタイプは関係創りをすることは得意ですが、時には慣れ慣れしかったりなど相手から嫌悪感を持たれたり、失礼だと感じられる傾向があります。そのため、「いろいろな人がいるため、コミュニケーションは人にあわせること」、「○○さんの立場だったらどう思うか」を一緒に考えるとよいでしょう。

仕事の背景や一緒に仕事を行う人のバックグラウンドを伝える

このタイプが大事にしている納得感を与えるためにも、物事の背景を伝えることをお勧めします。背景を知ることで、より深い理解をすることができる場合が多いです。

例えば、仕事のプロジェクトを進める時に、なぜこのプロジェクトが発足されたのか、何をしたいのか、という背景を伝えましょう。より深く納得することができますし、その背景を活かした意見やお客さんとのコミュニケーションも取れるようになるかもしれません。

また、このタイプと営業などに行く際は、相手の情報を事前に伝えておくと、そのことを加味したコミュニケーションを行い、相手との関係性を築きやすくなる場合もあります。

⑦ 『「課題」を「創出・分析」し、解決のための「思考」を積み上げていく』タイプの育成ポイント

「課題」を「創出・分析」し、解決のための「思考」を積み上げていくタイプの育成ポイントは、下記の3つです。

・より良くするための課題の発見と分析に対するポジティブフィードバック

・良い面に目を向けるための支援

・課題を改善する為の伝え方を教える

それぞれ説明していきます。

より良くするための課題の発見と分析に対するポジティブフィードバック

このタイプにはより良くするための課題の発見と分析に対してポジティブなフィードバックをしましょう。

例えば、「〇〇さんが見つけてくれた課題は確かに大切なポイントだね。持ち帰って考えてみる」「この分析、とても論理的でわかりやすかった。ありがとう」などです。

良い面に目を向けるための支援

このタイプは、課題解決や発見することは得意ですが、物事を批判的に捉えすぎたり、評論家になる傾向があります。そのため、「良い部分はないかな?」、「自分ができることはあるかな?」を一緒に考えるとよいでしょう。

課題を改善する為の伝え方を教える

このタイプは、他の人が気がつかないような課題を見つけてくることが多いです。そのため、伝え方が悪いと、このタイプの人はダメ出しばかりしてくる人だという印象になりかねません。

例えば、「この資料の中で〇〇と△△の関係性が弱い気がします。あと、××についても、この内容では理解しづらいのではないでしょうか。」などと、気になるところをたくさん見つけてくることが多いです。

このときに伝え方が良くないと、より良くするためのせっかくの課題もおざなりにされてしまったり、新入社員の印象もネガティブになってしまいます。このタイプのリーダーシップを活かしきれなくなってしまうため、課題を見つけた時の伝え方や提案の仕方を教えてあげるようにしましょう。課題をただ伝えるだけでなく、自分なりにその解決方法を考えて、課題と解決方法を一緒に伝えられるようになると、ダメ出しされているというよりも、気が利くなという印象に変わるでしょう。

⑧ 『「俯瞰」した、かつ「複数の視点」から事態・状況を捉え、物事を適切に進めていく』タイプの育成ポイント

「俯瞰」した、かつ「複数の視点」から事態・状況を捉え、物事を適切に進めていくタイプの育成ポイントは、下記の3つです。

・客観的な視点も持っていることに対するポジティブフィードバック

・当事者意識を持つための支援

・客観的な視点だけでなく、自分としての意見も持てるようにする

それぞれ説明していきます。

客観的な視点も持っていることに対するポジティブフィードバック

このタイプには客観的な視点も持っていることに対してポジティブなフィードバックをしましょう。

例えば、「〇〇さんからもらった、参加者の視点は考えられていなかったよ。ありがとう」「確かに、△△の役割からみたときの視点も持った方が良いね」

当事者意識を持つための支援

このタイプは、客観的に物事を観たり、全体感を観ることは得意ですが、当事者というより他人事になる傾向があります。そのため、「私たちができることはないか?」、「よりよくするためには、どうしたらいいだろう?」を一緒に考えるとよいでしょう。

客観的な視点だけでなく、自分としての意見も持てるようにする

このタイプは、自身の意見を持ちにくいという特徴もあるため、「あなたはどう思うか」という問いかけをして、自分の意見を考えられるように育成していきましょう。自分以外(普通は、とか一般的には、など)の視点や判断軸で仕事を行っていると、自分の意見が見えなくなってしまっていることもあるため、注意が必要です。

⑨ 『「知識・知恵」または「知的好奇心」をもって、自身とメンバーの環境を切り開いていく』タイプの育成ポイント

「知識・知恵」または「知的好奇心」をもって、自身とメンバーの環境を切り開いていくタイプの育成ポイントは、下記の3つです。

・情報のインプットに対するポジティブフィードバック

・実行していくための支援

・インプットした情報をアウトプットに繋げられるようにする

それぞれ説明していきます。

情報のインプットに対するポジティブフィードバック

このタイプには、情報のインプットに対してポジティブなフィードバックをしましょう。

例えば、「こんな知識も持っているんだ。すごいね」「△△についての情報量がすごいね。△△については、〇〇さんに教えてもらっても良い?」などです。

実行していくための支援

このタイプは、勉強することは得意ですが、実行力が弱い部分が見られる傾向があります。そのため、「チームにもその知識を共有しよう」、「その学びを仕事にどう活かそうか」を一緒に考えるとよいでしょう。

インプットした情報をアウトプットに繋げられるようにする

このタイプは、情報のインプットは多いものの、アウトプットとしてどのように繋げたらいいかがわからないという方もいます。そのため、インプットした情報をアウトプットに活かすための方法を伝えられると良いです。

例えば、メタ思考を強化して、別ジャンルのことを仕事の企画に活かしてみたり、インプットしたことをメンバーに共有するだけでもそこから他の人が何かの仕事に結び付けられる可能性もあります。このタイプの人は、好奇心を持ってさまざまな情報をインプットしているので、ぜひそのリーダーシップを発揮できるような環境を創りましょう。

⑩ 『これから先、未来に起きることを「先読み」し、「周到な手配・準備」を行う』タイプの育成ポイント

これから先、未来に起きることを「先読み」し、「周到な手配・準備」を行うタイプの育成ポイントは、下記の3つです。

・リスクマネジメントができている準備に対するポジティブフィードバック

・リスクテイクするための支援

・先のことを考えすぎて不安にならないように、プロセスがわかるように説明する

それぞれ説明していきます。

リスクマネジメントができている準備に対するポジティブフィードバック

このタイプにはリスクマネジメントができている準備に対してポジティブなフィードバックをしましょう。

例えば、「〇〇さんの準備が完璧で助かった」「〇〇さんのおかげで足りない備品に気がつけたよ。ありがとう」などです。

リスクテイクするための支援

このタイプは、リスクマネジメントすることは得意ですが、挑戦への意識・行動が弱い傾向があります。そのため、「どこまでリスクを許容できるか」、「リスクとリターンはどの程度か」を一緒に考えるとよいでしょう。

先のことを考えすぎて不安にならないように、プロセスがわかるように説明する

このタイプは、先のことを考えることが得意なため、先のことに対して不安を感じやすいです。例えば、目標は、新入社員が1年後に達成したいものですが、1年先の目標に対して達成できるのかに不安を感じて不安に押し潰されそうになってしまう人もいます。そのため、目標を達成するために、いつまでに何ができるようになっておけばいいのかを明確に伝えることを意識しましょう。1年間の目標の場合は、少なくとも1ヶ月ごとの目標まで落とし込んで伝えてあげられると、そのための準備が考えやすくなり安心できます。

3)まとめ

本コラムでは、新入社員のタイプのご紹介と、タイプに分けた新入社員育成をお伝えしました。

新入社員の個性を活かしたタイプ分けから、新入社員のタイプを踏まえ、個性を生かした育成方法まで理解いただけたかと思います。ぜひ自組織の新入社員それぞれの個性を活かして、成長支援を行っていただければと思います。

当社の新入社員研修について、詳しく知りたい方は新入社員研修ページをご覧ください。 また、自組織の新入社員や新入社員研修について相談がありましたら、お気軽にお問い合わせからご連絡ください。