- [ 研修・セミナーレポート ]

2023年4月5日 ビジネスマナー研修ー公開講座研修レポート

- 2023/4/11作成ー本内容は、2023年4月5日に開催した「ビジネスマナー研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:17社、参加人数:96名、集

- 詳細を見る

新入社員がビジネスマナーで失敗しないために、知っておきたいこと│テレワークにも対応

更新日: ー

作成日:2022.10.4

「新入社員のビジネスマナーがよろしくない…」といったお悩みのお声をしばしお聞きます。

多くの企業が、新入社員向けにビジネスマナー研修を実施しているものの、新入社員のビジネスマナーに対する不満や物足りなさを感じるといったお声も少なくありません。

ビジネスマナーは、覚えることがたくさんありますが、それらをただ単に暗記するだけでは実際のビジネスシーンでは使いこなせません。

そこで、本コラムでは、新入社員が一日でも早くビジネスマナーを習得していくための具体的な方法論をご紹介します。本コラムをお読みいただくと、ビジネスマナーの基本・基本を習得するためのポイントが理解できます。

youtube:中小企業の人材育成・組織変革 専門チャンネル

目次

1)新入社員にとってのビジネスマナーは「コミュニティの秩序を守るためのもの」

ビジネスマナーは、コミュニティの秩序を守るためには欠かせないスキルです。一定のマナーがあることで、私たちは普段スムーズに仕事を行えています。

例えば、社外の方とお会いする際はスーツ着用を必須としているお客様と商談を行う際、ラフなTシャツと短パンを着てきたら、スムーズな商談が行えるでしょうか。おそらく、そのような服装で来た社員が信用を得ることは難しく、また会社全体への不信感に繋がる可能性もあります。

本お客様とお会いする際は、「スーツを着る」というマナーが守られることによって、お互いに商談に集中できるのです。そのように考えると、ビジネスマナーというのは、ビジネスを行う上で必要最低限のスキルで、特に、新入社員の段階でしっかりと身につけてもらう必要があると分かります。

ビジネスマナーは、基本となる型をまずは覚えることが重要です。しかし、前述した通り、ビジネスマナーはコミュニティの秩序を守るためのものです。そのため、基本の型を習得した後は、自分が属するコミュニティに応じて、ビジネスマナーを捉えていく必要があります。

2)新入社員が必ず押さえるべきビジネスマナー9選

新入社員が、必ず押さえておく必要があるビジネスマナーとは次の9個です。

① 挨拶

② 言葉づかい

③ 身だしなみ

④ 訪問・来客対応

⑤ 名刺交換

⑥ 席次・席順

⑦ 電話応対

⑧ メールの書き方

⑨ SNSの扱い方

上記は新入社員であっても実践頻度が高い内容です。これらのマナーが身についていないと、コミュニティの秩序が乱れ、会社の印象を悪くしたり、クレームに繋がる可能性も出てきてしまいます。そのため、まずはこの9個のビジネスマナーを身につけてもらいましょう。

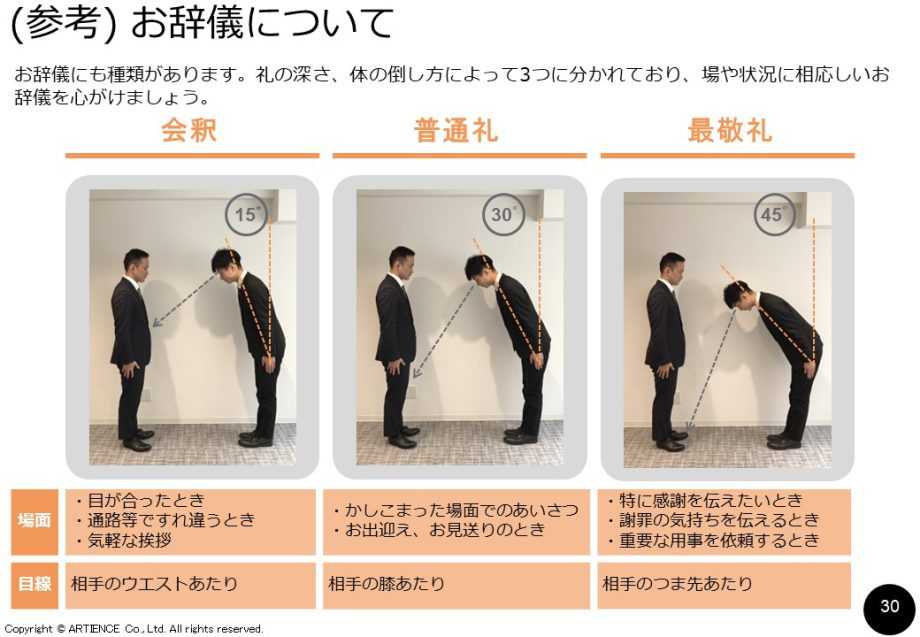

① 挨拶

コミュニティにあった気持ちのよい挨拶をすることが大切です。気持ちの良い挨拶をすると、関係性が生まれ、その後の仕事にスムーズに入れます。挨拶もコミュニティや場に適した挨拶を行うことがポイントです。

例えば、営業や一般的な接客業では明るくはきはきとした挨拶の方がお客様受けが良くなりますが、高級ブランドでの接客においては、落ち着いた挨拶の方が好ましいとされています。挨拶は出会って一番初めと最後に行うもので、印象に影響しやすいため、コミュニティや場に適した挨拶ができるようにしましょう。

【参考】ビジネスマナー研修テキストより一部抜粋。お辞儀の3つの種類について学びます。

② 言葉づかい

適切な言葉づかいは、コミュニティ内でコミュニケーションをスムーズにする言葉を使うために必要です。 言葉づかいが適切でないと、社内・社外を問わず、相手に違和感や不快感を与えてしまう可能性があります。

例えば、同じようなサービス内容、金額も同額程度といった提案を2社から受けているとします。その際、やはり、提案時の言葉づかいがより適切で丁寧な営業の方の方が、信頼感や安心感を抱きやすく、購入の判断材料の決め手となることもあるかもしれません。

入社したての新入社員は、いわゆる「学生言葉」がまだ抜けていない状態です。ビジネス上の言葉づかいには一定の慣れも必要なため、早い段階から言葉づかいを学び、日々の業務で意識的に活用していきましょう。

言葉づかいを学ぶ際は、「間違ってもいいので、積極的に話をしながら、敬語学ぶことが必要」と伝えていただくといいでしょう。

新入社員の中には、完璧に敬語を話さないといけないという認識や、敬語ができていないと恥ずかしいというケースがあります。最初のうちは「間違えてもいい、フォローやフィードバックもするから」と伝え、新入社員が安心して発言できる場を創っていきましょう。

③ 身だしなみ

身だしなみは、コミュニティ内でお互いが不快にならないようにするために必要です。人の五感は視覚が強いと言われています。メラビアンの法則によると、コミュニケーションにおいて言語・聴覚・視覚から受け取る情報がそれぞれ異なった際、言語情報(Verbal)が7%、聴覚情報(Vocal)が38%、視覚情報(Visual)が55%の影響があるとされています。そのため視覚的に入ってきた情報によって、一瞬でイメージ付けされてしまいます。

例えば、寝ぐせが付いた新入社員がいたとしましょう。その時に、頭の中では、朝ギリギリだったのかな、生活管理ができていないのかな、仕事はしっかりしているのだろうか、という考えが浮かび、結果、信頼できるのか?と疑いの目を向けてしまいがちになります。

特に、最近ではテレワークが増え、社内会議などは画面OFFで行っているという話も聞きます。その影響もあって、より一層身だしなみの意識が弱くなっているため、対面で会う際にはより注意が必要となります。身だしなみは、自身のお洒落などを優先させるのではなく、そのコミュニティ内を不快にさせないように注意しましょう。

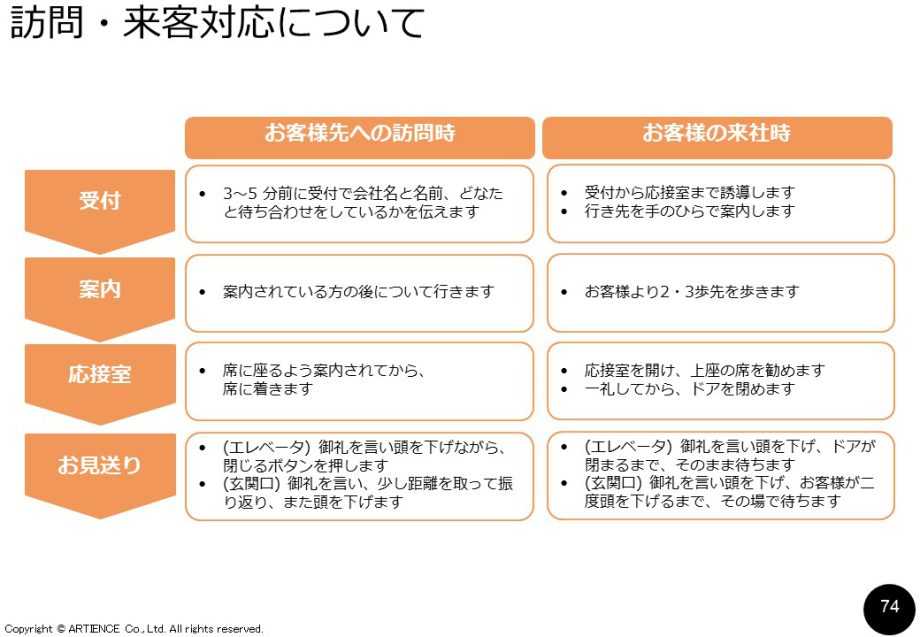

④ 訪問・来客対応

訪問・来客のマナーは、スムーズに商談や打合せなどを行う時に必要になります。訪問・来客のマナーができていないと、商談や打合せなどを行うまでにストレスや不安感を与えてしまい、肝心な商談や打合せを台無しにしてしまう可能性があります。

例えば、訪問時に来客を受けた側が声をかける前に、勝手に椅子に腰を掛けてしまったとしましょう。そうすると、マナーがなっていないことから育成がなっていないのではないか、育成ができていない状況ということは、組織として上手くいっていないのではないか、という考えに至ってしまう可能性もあります。たった一つの行動で、会社のイメージにネガティブな影響を与えてしまうのです。

近年はオンラインでの商談や打合せが増え、新入社員は、実際に訪問する、来客を受ける経験そのものが減少しています。お互いが気持ちよく、商談や打合せを行うためにも、訪問・来客の際は、少しでもマナーの確認をしておけると良いかと思います。

【参考】ビジネスマナー研修テキストより一部抜粋

⑤ 名刺交換

名刺交換は、スムーズなコミュニケーション(商談・打合せなど)を行うため、またお互いを知るために行います。名刺に記載されている情報から、商談や打合せの内容を相手の立場や職種に合わせた話し方にしたり、個性的な名刺の場合だと、そこから少しアイスブレイクをすることができます。

例えば、あるプロジェクトの打ち合わせに参加された複数名が名刺交換をしたときに、それぞれ職種が違うことが分かったとしましょう。そうすると、その場にいる方々が理解できるようにお伝えするために、専門用語に補足を入れたり、専門的なことは各職種の方に質問するなどの対応ができるようになります。 このような対応ができると、打合せもスムーズに進むことが想像できます。

名刺は、その人の分身とも言えます。相手の名刺は大切に丁寧に扱い、また、自分の名刺はお渡しする際に恥ずかしくないよう、汚れ等が付かないよう大切に管理しましょう。

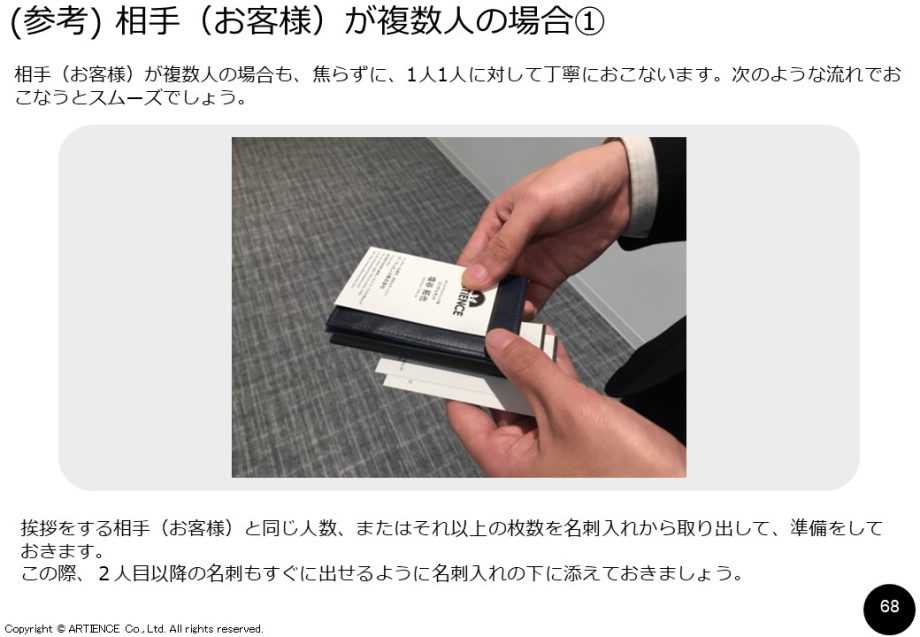

【参考】ビジネスマナー研修テキストより一部抜粋

⑥ 席次・席順

席次や席順について知っておくことは、スムーズなコミュニケーション(商談・打合せなど)を行うのに適切な場所をつくるために必要になります。席次や席順について理解しておくと、入室してから着席までをスムーズに行うことができ、コミュニケーションもしやすくなります。

例えば、もし席次や席順についての知識がなかったら、打合せのための来訪で部屋に入った後、入り口付近で佇んでしまうことになります。そして先方に全て指示して頂くことになってしまうでしょう。 もし席次・席順の知識があれば、打合せ部屋に入ってから会話をしながら、スムーズに席に付くことができるため、その時間で関係性を創ることができます。

たった少しの時間ですが、お互いに時間を決めて商談や打合せを行っているため、その中でどれだけ関係性を築けるかが大切で、そのためには少しの時間も無駄にはできないのです。時間を有効に活用するためにも、基本的なことはスムーズに行える必要があります。

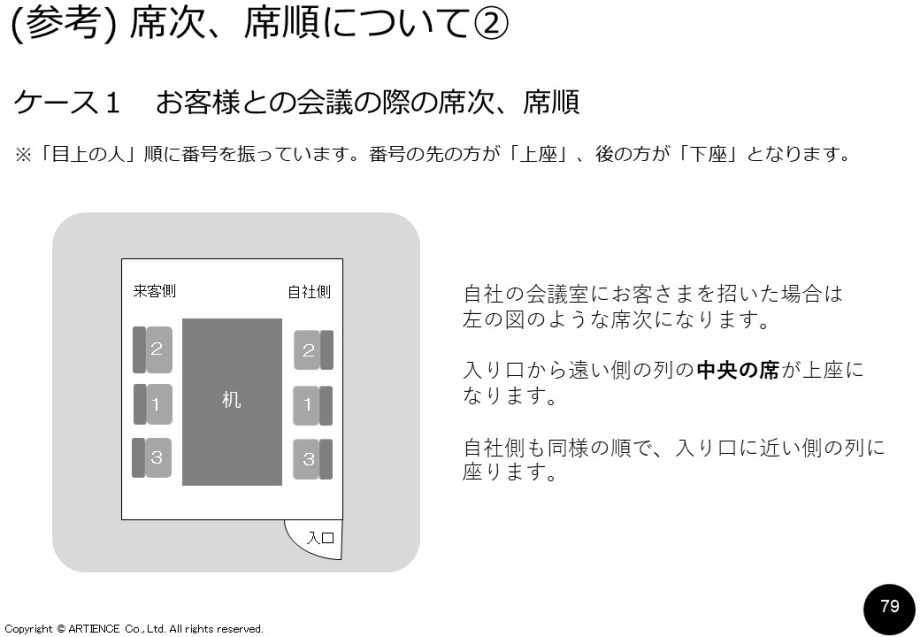

【参考】ビジネスマナー研修テキストより一部抜粋

⑦ 電話応対

報告・連絡・相談・伝言・取次ぎなどでスムーズなコミュニケーションのために必要となります。電話応対ができないと、物事が先に進んでいなかくなってしまうためです。

例えば、お客様からお問い合わせの電話を受けた際、お客様のお名前や連絡先、お問い合わせ内容を確認できないと、折り返しの連絡をすることができず、先に進めることが出来なくなってしまいます。

電話応対は慣れないと緊張しやすいため、慣れるまでは必ず確認することリストなどを作成して埋めていくことから始めていくとやりやすくなるかと思います。 電話で折り返し先がわからないと、その後先に進めることが難しくなるため、冷静に丁寧に対応する感覚を、繰り返し行う中で身につけていってもらいましょう。

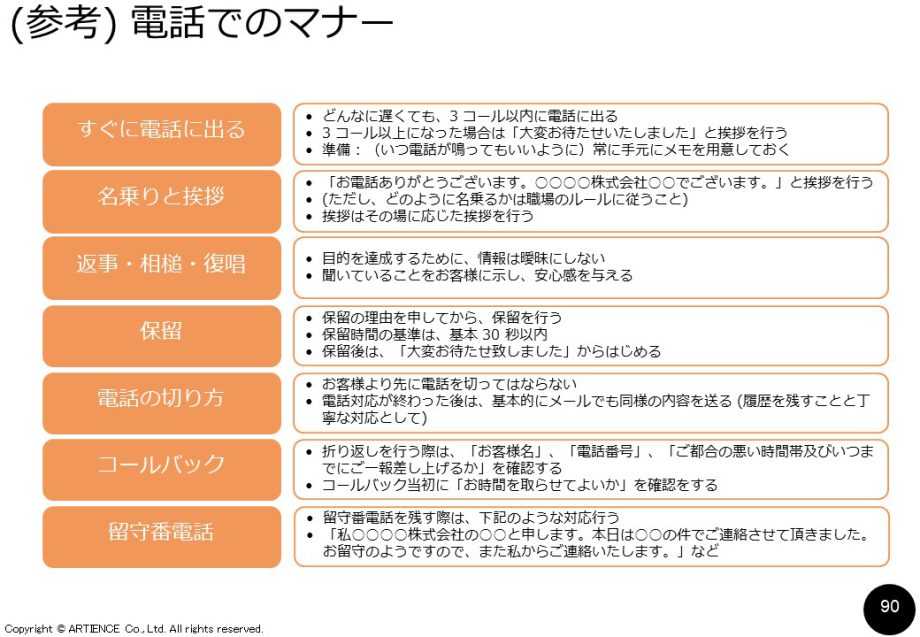

【参考】ビジネスマナー研修テキストより一部抜粋

【参考コラム】

新入社員に覚えておいて欲しい電話対応の基本 |新入社員が安心して電話を取るために

新入社員が電話を取らない理由と実施すべき8つの対策

⑧ メールの書き方

報告・連絡・相談などでスムーズなコミュニケーションのために必要です。社会人になるとメールで連絡を取り合うことが多いため、メールの適切な書き方が分からないと、知らないうちに相手に不快な思いをさせてしまっていることがあります。

例えば、新入社員がメールに絵文字がたくさん使用されていたらどのように受け取られるでしょうか。おそらく、学生気分がまだ抜けていないのかなと、社会人として心配されてしまうでしょう。最近の新入社員はLINEなどでテキストの送信については慣れていると思われがちですが、LINEの内容を見てみると、テキスト文章ではなく、話し言葉をそのままテキストにしていたり、スタンプや絵文字を使用していることが多いです。そのため、テキストとして適切な文章かという点について指導が必要になるかもしれません。

社内メールならば、会社の文化として絵文字の使用などをOKとしているところもあるかもしれませんが、社会人として分かりやすく、丁寧なメールという根本の部分についてはしっかりと抑えておきましょう。

⑨ SNSの扱い方

SNSの扱い方はコミュニティに炎上などによる悪影響を及ぼさないために必要な知識になります。SNSの影響は大きく、本人に悪気はなくても、ちょっとしたことで組織などのコミュニティに対し悪い影響となる可能性があるためです。

実際に、都内にあるベンチャーコンサル企業の人事で、会社名を実名でプロフィールやアカウントに記載していた方の次のツイートが炎上し、話題になっていました。 「新卒採用担当を採用したいと思い、沢山の方にご応募いただいているのですが、給与や待遇にこだわりのある人とは働きたくないのです。私は、会社の顔となる人事だからこそ、待遇/給与で会社を選ぶ方と働きたいとは思わない。」 投稿日の翌日昼の時点で8000件以上のリツイートがあり、そのうち批判的な引用リツイートが半数以上もあったということです。

おそらくこのツイートも自身の想いを伝える目的で、悪気無く投稿していたと思います。しかし、その内容が結果的にネガティブに受け止められてしまったのです。 この投稿によりどれだけの悪影響が起きたのかは把握できていませんが、このアカウントは上記のツイートを行った翌日に2件投稿をしたのち更新は無くなっています。

特に会社名を公開した上での投稿を行う際は、組織の目的と投稿内容が合致している事や、使用する言葉を丁寧に確認していくことが必要になります。SNSは気軽に使える場ですが、会社として投稿する場合は、リスクの可能性を考えて十分に注意して動く必要があることを認識してもらうようにしましょう。

3)ビジネスマナーにおける新入社員の不安やトラブルをなくすには?

ビジネスマナーにおける新入社員の不安やトラブルをなくすためには、一般的なマナーの型と、自組織やお客様に合わせたマナーを伝え、反復練習を徹底し、実践ではフィードバック(ポジティブ・ネガティブ共に)を行いましょう。

新入社員がマナーについて不安になったり、トラブルになるのは、経験を積めていないだけだからです。電話対応は、対応する機会も比較的多いため、慣れればできるようになることを実感できると思います。始めは、電話が鳴ると緊張して、マニュアル通りに対応することで精一杯でも、慣れてくるとマニュアルを見なくても対応できるようになり、さらに、よくあるパターンだと自分なりに対応方法を考えて行うこともできるようになっていきます。

自分なりの工夫が入りだしたタイミングで、本人は良かれと思って行っていることでも、組織や社会的に適切ではないと思われる言動を行っていることもあるかもしれません。逆に、とても良い工夫をしている場合もあります。これらに気が付いたら、その都度ポジティブ・ネガティブ関わらずフィードバックを行い、マナーのレベルを高めていきましょう。

ビジネスマナーはコミュニティの秩序を守るためのもの、という目的を理解していれば、大きなトラブルもなく、場数に応じて対応できるようになっていきます。

参考コラム:ビジネスマナーで最も大切なことは?社会人として必要な「意識」と「知識」を詳しく解説

4)新入社員へビジネスマナー研修を実施する際の注意点

新入社員へビジネスマナー研修を実践する際に注意したいことは、研修講師が全てを知っているという前提を持たないことと、反復練習の機会を創ることです。

ビジネスマナーはコミュニティの秩序を守る目的のため、コミュニティによって正解は異なり、正解は一つではありません。よくありがちなのは、研修講師がすべての答えを持っているという前提で研修が行われているような内容ですが、これでは、自分なりに工夫してコミュニティに合わせていく柔軟性を持てなくなってしまいます。 もちろん、一般的な型を伝えることは、何も知らない新入社員にとっては効果的ですが、その通りにしなければいけない、というメッセージが入ってしまうと、コミュニティにあわせた対応が出来なくなってしまうため注意が必要です。

対面形式で研修を実施する場合

受講生に対して、間違ってもいいので何度も反復練習することを伝えましょう。知識として知っていても、いざやってみるとできないことが往々にしてあります。 知識があっても行動できないという体験をすると、慣れなければという意識が自ら湧いてきます。その時に反復練習を行う機会が提供できれば、主体的に練習してくれるようになります。 同期と一緒に練習をすると、自分の解釈と異なる解釈をしている人も出てくるため、マナーについて深く考えることもできるようになります。

オンライン形式で研修を実施する場合

オンラインの場合、マナーの動画を見てもらうことが多いですが、見て終わりではなく、対面形式同様に反復練習の機会を設けましょう。前述したように、理解はできても、いざやってみるとできないということがほとんどです。マナー研修の動画を見た後に、実際に同期や人事・先輩社員と練習する機会を作りましょう。 「オンラインでは、実践練習はできない」と諦めてしまうのではなく、オンラインでも新入社員に練習する機会を作れるようにできないか考えてみてください。

5)まとめ ~ オンライン用マナー研修動画をプレゼント ~

本コラムでは、新入社員に身に付けてほしいビジネスマナー9選の具体的な内容とポイントについてお伝えしてきました。新入社員が適切にビジネスマナーを活用できると、周囲からの信用が高まり、社会人としての成長機会も多く得ることができます。本コラムの内容をぜひご参考にいただければ幸いです。

当社では、時代や環境変化に合わせて、新入社員のビジネスマナー習得をサポートしています。まずは、お気軽にご連絡ください。

アーティエンスがマナー研修をオンラインで実施するためにオリジナルで作成したマナー動画です。実際当社のマナー研修で活用しているものです。受け身にならず、実践できるような工夫をしています。 例えば、名刺交換の動画を見て、どこが間違えているかを探す間違い探し形式や、動画の画面とロープレしているような内容などがあります。

アーティエンスがマナー研修をオンラインで実施するためにオリジナルで作成したマナー動画です。実際当社のマナー研修で活用しているものです。受け身にならず、実践できるような工夫をしています。 例えば、名刺交換の動画を見て、どこが間違えているかを探す間違い探し形式や、動画の画面とロープレしているような内容などがあります。

ぜひこの動画を活用して頂き、貴社のマナー研修がより良いものになることを願っています。

| ■時間 20:20 ■目次 ・挨拶 00:09 ・名刺交換 03:07 ・訪問/来客対応 09:40 ・電話対応 15:30 |

※ 動画の取り扱いについて

・本動画の著作権はアーティエンス株式会社に属します。

・活用される場合には下記の事項にご同意いただきます。

▶自社内の人材育成目的としてのみ使用

▶自社内の人材育成目的以外で、第三者に動画・URLを共有しない

▶加工、複製、改変、翻案等の二次利用を行わない

下記のダウンロードフォームに必要事項をご入力ください。ご入力いただいたメールにダウンロードURLが届きます。

| 企業名* | |

| 氏名* | |

| メールアドレス* | |

| 電話番号* |

動画の活用方法や、内容について質問がありましたら、お気軽にこちらからお問い合わせください。