-

[ コラム ]

ファシリテーターになるには?~何を目指し、身に付ければいいのか~

- 「ファシリテーターになるには、どうしたらいいのだろう?」と考え、本コラムにたどり着いたのではないでしょうか。ファシリテーターには、公的資格はありません。(民間資格はいくつもあります)そのため、「自分はファシリテーターです」と言ってしまえば

- 詳細を見る

より良い決定を導くファシリテーションスキルは4つ|実践ポイントと具体例

更新日: ー

作成日:2023.8.23

どんなに技術が進化しても、最終的に人間同士のコミュニケーションがプロジェクトの成功を左右します。その中心にあるのが、ファシリテーションのスキルです。

どんなに技術が進化しても、最終的に人間同士のコミュニケーションがプロジェクトの成功を左右します。その中心にあるのが、ファシリテーションのスキルです。

ファシリテーションスキルは、参加者間の関係性を向上させ、会議のアウトプットの質を高めることができます。また、参加者の本音が引き出され、より深い洞察と実行可能な解決策が生まれることが多く見られます。

近年、多様なバックグラウンドを持つチームメンバーが増える中で、効果的なファシリテーションが組織全体の生産性を向上させる鍵となっています。

本コラムでは、ファシリテーションの基本的なスキルやスキル習得方法・実践方法を詳しく解説します。また、緊急時の対応や参加者との関係性の構築など、ファシリテーターとして知っておきたい知識も提供します。

本コラムを参考に、自らのファシリテーションスキルを見つめ直し明日からの会議で実践していきましょう。

会議を効率的に進行したいと考えている方へ

会議の質を高めるためには、具体的なファシリテーションスキルと実践的なアプローチが必要です。

ファシリテーションスキルを付けることで以下のようなメリットがあります。

- 会議の生産性が向上する

- 新しいアイデアが出やすくなる

- 会議の内容を上手く整理できる

- ネクストアクションの解像度が上がる

今すぐファシリテーション力向上研修のサービス資料をダウンロードして、会議の質を向上させる一歩を踏み出しましょう。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)知っておくべき4つのファシリテーションスキル

基本的な4つのファシリテーションスキルを説明します。

1.場のデザインのスキル

2.対人関係のスキル

3.構造化のスキル

4.合意形成のスキル

①場のデザインのスキル

場のデザインのスキルとは、目的・目標・アジェンダを決め、対話・議論が行える場を創るスキルです。 ファシリテーターは、会議・ワークショップをどのような場にしたいかを考え、準備を進める必要があります。

具体的には、下記プロセスで考えていくといいでしょう。

①会議・ワークショップの目的・目標、アジェンダを設定する

②事前に会議の状況を想定し、準備する

③当日の準備を行う

①会議・ワークショップの目的・目標、アジェンダを設定する

まずは会議・ワークショップの目的・目標、アジェンダを設定します。

会議・ワークショップの目的・目標が明確でなければ、参加者の意識が統一されません。また、アジェンダが創られていなければ、参加者は不安になるでしょう。

社内会議の場合は、多くはファシリテーターを担う人が作成します。企画者・依頼者が別に存在する場合には、共に事前につくる場合もあるでしょう。

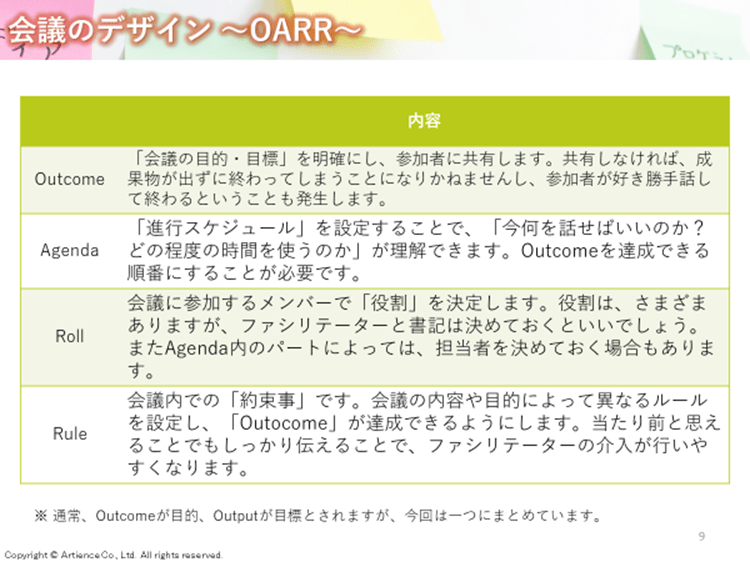

目的・目標・アジェンダを作成する際には、OARR(※)を意識して作成するといいでしょう。

※ 当社、ファシリテーション力向上研修のテキストより抜粋

②事前に会議の状況を想定し、準備する

会議当日に起こることを想定し準備することで、ファシリテーターは、当日の会議・ワークショップの場をホールドしやすくなります。

特に、ファシリテーターとして経験が浅い場合は念入りに準備することをお薦めします。

具体的には、下記を想定して準備を進めるとよいでしょう。

・最高の状態にしていくために、どのような準備が必要か

・最悪の状態を回避するために、どのような準備が必要か

最高の状態とは、目的・目標が達成でき、参加者の関係の質とコミットが高い状態です。

最悪の状態とは、参加者が目的・目標の達成を想像できず、何も決まらず、そして参加者がオープンにならず、当事者意識・主体性も低く、コミットが低い状態です。

最高な状態にしていくためには、

「目的・目標の事前送付は必要か?」

「どのようなことを大切に言葉がけしていくといいのか」

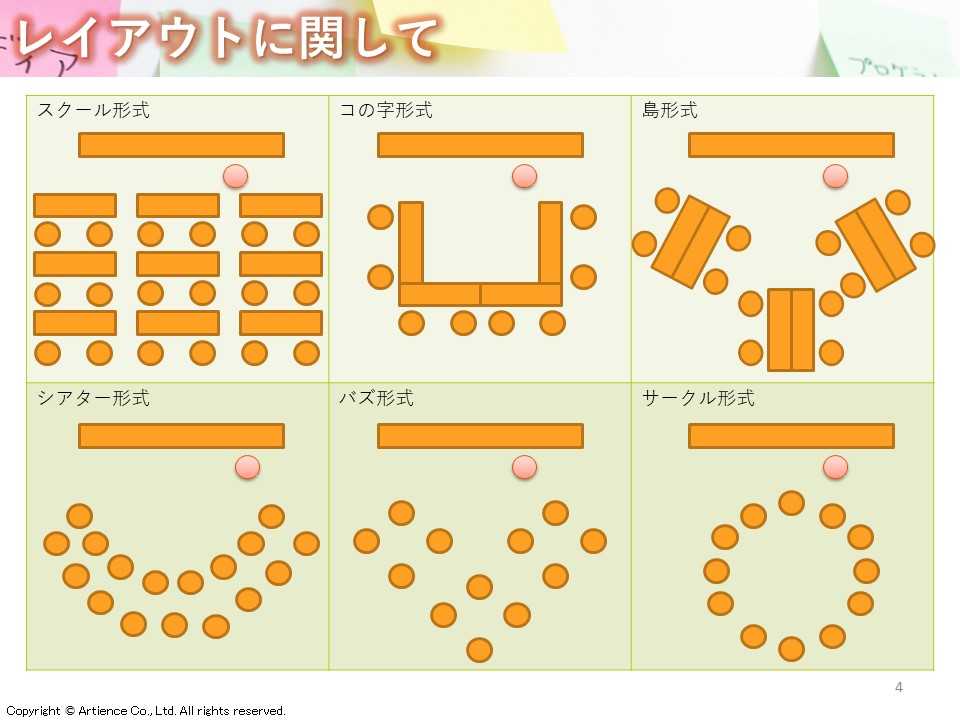

「適切なレイアウト(※)は?」

「備品はどうするか」などを考えていきます。

場のデザインにおいて、当日の状況を想定し、準備することで、当日の会議・ワークショップの目的・目標を達成できる確率が高まります。

目的・目標にあわせて、レイアウトを考えます。レイアウトによって対話を促しやすい場や、対立関係が起きやすい場を創ることができます。

※ 当社、ファシリテーション研修のテキストより抜粋

③当日の準備を行う

当日に準備を行うことで、ファシリテーターも落ち着いて場に入っていくことが可能です。

具体的には、下記2点を抑えるといいでしょう。

・ファシリテーター自身の状態を整える

・当日の準備を万全にする

ファシリテーターは自身の状態を整えることが大切です。5分前でもよいので深呼吸をして、状態を整えましう。(不安が大きな場合には、30分前には場に集中できる状態を創りましょう。)

コーヒーなどを飲みながら、リラックスするといいでしょう。

そして、事前に考えていた準備を進めましょう。

当日突然、想定していないことが起きることは多くあります。「一部の参加者が参加できない」や「想定していた流れと違う」などです。

この時は慌てずに、「目的・目標が達成できるのか?」、「アジェンダはそのままでいいのか?」等を考え、時には参加者と相談をしながら、変更していきましょう。

当日の準備をしっかり行うことで、参加者もファシリテーター自身も場に入りやすくなります。

会議を効率的に進行したいと考えている方へ

会議の質を高めるためには、具体的なファシリテーションスキルと実践的なアプローチが必要です。

ファシリテーションスキルを付けることで以下のようなメリットがあります。

- 会議の生産性が向上する

- 新しいアイデアが出やすくなる

- 会議の内容を上手く整理できる

- ネクストアクションの解像度が上がる

今すぐファシリテーション力向上研修のサービス資料をダウンロードして、会議の質を向上させる一歩を踏み出しましょう。

②対人関係のスキル

対人関係のスキルは、関係の質を高め、相互作用が起きるためのスキルです。

ファシリテーターは、参加者同士の心理的距離を縮めながら、オープンな議論・対話が起こるような対人関係を創っていく必要があります。

参加者同士の相互作用が高まると、参加者が想定もしていなかった考えやアイディアが出る土壌ができていきます。

具体的には、下記2点を考えて、対人関係のスキルを扱っていきます。

①参加者同士の関係の質を高めていく

②参加者とファシリテーターの関係の質を高めていく

①参加者同士の関係の質を高めていく

参加者同士の関係の質が高まると、お互いオープンになり、議論・対話の質が高まっていきます。

具体的な方法として、下記内容が特に重要です。

①会議・ワークショップの目的・目標、アジェンダを設定する

②事前に会議の状況を想定し、準備する

例えば「参加者同士が顔見知りで、関係性ができている場合と、関係性ができていない場合」とでは、参加者同士の関係の質に対して、どのようにアプローチするかが変わっていきます。

参加者同士が顔見知りで、関係性ができている場合は、時間をかける必要はないかもしれません。

参加者同士が(顔見知りであっても)関係性ができていない場合は、話しやすいテーマから始めたり、お互いの背景を知る時間の確保が必要かもしれません。

状況を見て、参加者同士の関係の質を高めるアプローチが重要です。

②参加者とファシリテーターの関係の質を高めていく

参加者とファシリテーターの信頼関係を高めることも必要です。参加者が、ファシリテーターに対して一定レベルの信頼を持たなければ、会議・ワークショップは前に進んでいきません。

ファシリテーターに対して、中立的な立場としての安心感を持っていることが必要です。

具体的には、会議・ワークショップの前に自身の立ち位置を伝えるといいでしょう。そして、参加者がファシリテーターを信頼できる振る舞い・言動が必要です。

参加者から信頼を得るためには、下記観点は、常に注意を払うといいでしょう。

・自身の言動が中立的か

・自身の言動が参加者をコントロールするものや、誤解を招くものになっていないか

時に、参加者が想定外の動きや発言をして場が乱れる時(特にファシリテーターに攻撃的になる時)もあります。

そのような状況の時に落ち着いた対応をすると、参加者のファシリテーターへの信頼はより高まります。この時に、場のデザインのスキルの「③当日の準備を行う」で説明したファシリテーター自身の状態を整えていると、落ち着いて対応することが可能です。

対人関係のスキルは、下記2点を考えて扱っていきましょう。

①参加者同士の関係の質を高めていく

②参加者とファシリテーターの関係の質を高めていく

参加者との距離を過度に縮める必要はありません。なぜなら、距離感が近すぎると、参加者がファシリテーターの答えを探したり、当事者意識・主体性が無くなる可能性があるためです。参加者と無理に仲良くなったり、権威者になる必要はありません。

③構造化のスキル

構造化のスキルは、ロジカルシンキング等を用いて、可視化し構造化するスキルです。

ファシリテーターは、参加者の思考・認知を可視化していく必要があります。参加者の思考・認知などを可視化していくことで、議論・対話の質がより高まっていきます。

具体的には、下記3点で構造化のスキルを扱っていきます。

①参加者が考え・認知を話しやすい状況を創る

②参加者の考え・認知を言語化する

③参加者の考え・認知を整理・可視化し、探求する

それぞれ説明していきます。

①参加者が考え・認知を話しやすい状況を創る

参加者が、考え・認知を話しやすい状況を創っていくことが必要です。参加者によっては、社内の上下関係が強く、思っていることを話せないというパターンもあります。

おすすめな方法は、下記などがあります。

・正解/不正解がないことを伝える(上位役職者の正解を探さなくなります)

・付箋に書いてもらい、ファシリテーターが集めてシェアをする(誰の意見・発言か分かりません)

・グループに分かれて、グループの考え・認知として伝える(誰の意見・発言か分かりません)

参加者の考え・認知を話しやすいようにする状況を創っていくことが、構造化のスキルを用いるためにまずは必要です。

②参加者の考え・認知を言語化する

参加者の考え・認知を言語化することが必要です。参加者自身で考え・認知を言語化することが必要ですが、時には言葉にできていないこともあるので、ファシリテーターが言語化することを手伝っていきます。

具体的な方法としては、下記のプロセスで進めていくといいでしょう。

・参加者の言葉を尊重し、まずはそのまま受け止める

・参加者の言葉の背景を、対話や問いで紐解いていく

・(言語化しきれない時)ファシリテーターが言語化し、認識が違っていないか確認する

参加者の考え・認知を言語化することが、構造化のスキルを用いるためにまずは必要です。

③参加者の考え・認知を整理・可視化し、探求する

参加者の考え・認知を整理・可視化し、探求することが必要です。

参加者の考え・認知を整理・可視化し、探求することで、より議論・対話の質が高くなります。重要度や優先度が分かり、論点が明確になっていきます。

具体的な方法としては、ロジカルシンキングなどの思考方法を用いるとよいでしょう。

簡単なものだと、フレームワークがあります。例えば、クレームの時などにプロセス図を使うことで、参加者の考え・認知を整理・可視化でき、問題・原因は何かを把握していくことができます。

【クレームの振り返り】

| 営業時 | 企画時 | 納品時 | |

|---|---|---|---|

| 顧客の反応 | |||

| 営業部の対応 | |||

| 開発部の対応 |

詳しく知りたい方は、下記コラムなども参考にしていただければと思います。

ファシリテーションを支える6つのフレームワークを知ろう│注意点にも言及

より深く認知を扱いたい時は、氷山モデルやシステム思考を用いるといいでしょう。興味がある方は、下記コラムをお読みいただけるといいでしょう。

(参考)氷山モデルやシステム思考を詳しく知りたい方に

・ファシリテーションのコツとは何か?│ファシリテーターとして、レベルアップする

・システム思考とは|「複雑な課題」を解決に導く思考法を事例で解説!

④合意形成のスキル

合意形成のスキルは、コミットの高い意思決定を促すためのスキルです。会議・ワークショップの目的・目標を達成するためには、合意形成を行っていく必要があります。

具体的には、下記プロセスで、合意形成のスキルを扱っていきます。

①(大前提)ファシリテーターが自身の価値観(認知)を知り、引っ張られないようにする

②合意形成でよく起きる課題の原因を把握し、対応する

③意思決定へのコミットレベルを確認し、高めていく

それぞれ説明していきます。

①(大前提)ファシリテーターが自身の価値観(認知)を知り、引っ張られないようにする

まずはじめに、ファシリテーターが自身の価値観(認知)を知り、引っ張られないようにすることが必要です。

ファシリテーターの価値観(認知)は、会議・ワークショップの場にとても大きな影響を与えます。そのため、ファシリテーターが自身をコントロールするためにも、自身の価値観(認知)を知り、場への影響を把握しておくことが必要です。

具体的な方法としては、自身が何を大切にしているかを知っておくといいでしょう。事例をもとに説明させていただきます。

当社のファシリテーション研修で「冒険」を大切にしている方と、「責任」を大切にしている方がファシリテーションをした際に、それぞれのグループで意思決定が全く異なっていました。

「冒険」を大切にしている方は「新しいことにチャレンジする」という意思決定になり、「責任」を大切にしている方は、「リスクを可能な限り無くす」という意思決定になりました。

自身の価値観を知り、引っ張られないことで、合意形成・意思決定への影響を無くしていきます。

②合意形成でよく起きる課題の原因を把握し、対応する

合意形成でよく起きる課題の原因を把握し、対応することが必要です。合意形成で起きる課題を知っておくと、回避することが可能になります。

具体的に合意形成で起きる原因は、下記4つがあります。

・前提が異なる場合

・対立関係が生まれる場合

・価値観が違う場合

・拒絶や、敵対関係がある場合

まずは、課題を把握し、対処していく必要があります。

前提が異なる場合は、目的・目標を明確にするだけで、解決していきます。場のデザインのスキルで目的・目標を明確にしていきましょう。

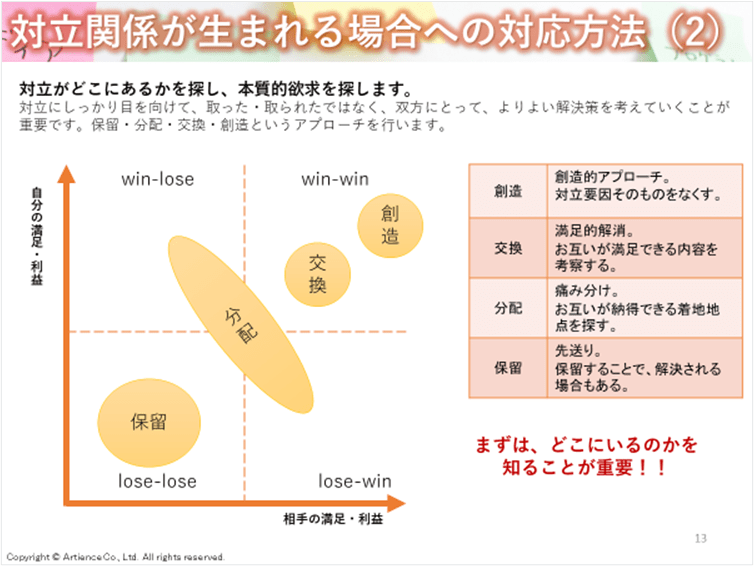

対立関係が生まれる場合は、対立関係を可視化し、解消方法を議論・対話していきます。

※ 当社、ファシリテーション力向上研修のテキストより抜粋

※ 当社、ファシリテーション力向上研修のテキストより抜粋価値観が違う場合は、対話により、お互いの認知を把握していきます。その上で、まずはありたい姿を共に描いていくといいでしょう。

「①(大前提)ファシリテーターが自身の価値観(認知)を知り、引っ張られないようにする」で説明した、当社のファシリテーション研修のワークの際の事例を使って説明していきます。

この事例では「新製品開発は、プロダクトアウト・マーケットインのどちらにすべきか」という議論でした。この時に、「冒険」の価値観が強い方はプロダクトアウトにすべきであり、「責任」の価値観が強い方はマーケットインにすべきという意思決定でした。

ただし、価値観(認知)を理解し、その認知を尊重し、ありたい姿を描きました。結果、新製品開発のフェーズごとに、「プロダクトアウト・マーケットインを使い分ける」という意思決定を行い、合意形成しました。

拒絶や、敵対関係がある場合は、最も難易度が高く、一回の会議やワークショップで乗り越えることはできない場合も多くあります。

丁寧に根気良く対応していくことが必要です。何回もの対話を通して、オープンな状態を創ります。そして、お互いが貢献し合える状況を創りながら、同時に認知を紐解き、当事者意識・主体性を解放します。

このように、合意形成でよく起きる課題の原因を把握し、対応していくことが必要です。

意思決定へのコミットレベルを確認し、高めていく

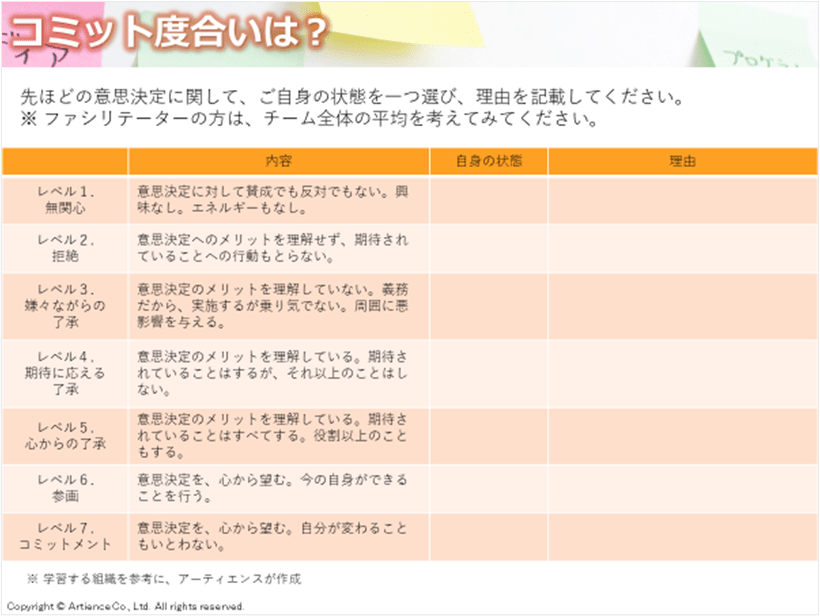

意思決定へのコミットレベルを確認し、高めていくことが必要です。

全員が高いコミットでいることは稀なため、まずは参加者のコミットレベルを把握することが必要です。把握することで、コミットが低い方へのフォローができます。

具体的には、意思決定へのコミットレベルを点数化してもらうといいでしょう。下記の資料を使ってもいいですし、直接「今回の意思決定に関して、満足度は10点中何点ですか?」と聞いてもいいでしょう。

※ 当社、ファシリテーション力向上研修のテキストより抜粋

※ 当社、ファシリテーション力向上研修のテキストより抜粋コミットが低い方がいた場合は、背景を聴き、もう一度議論・対話を根気よく行ってもいいかもしれませんし、会議・ワークショップ後に積極的にフォローを行う方法もあります。

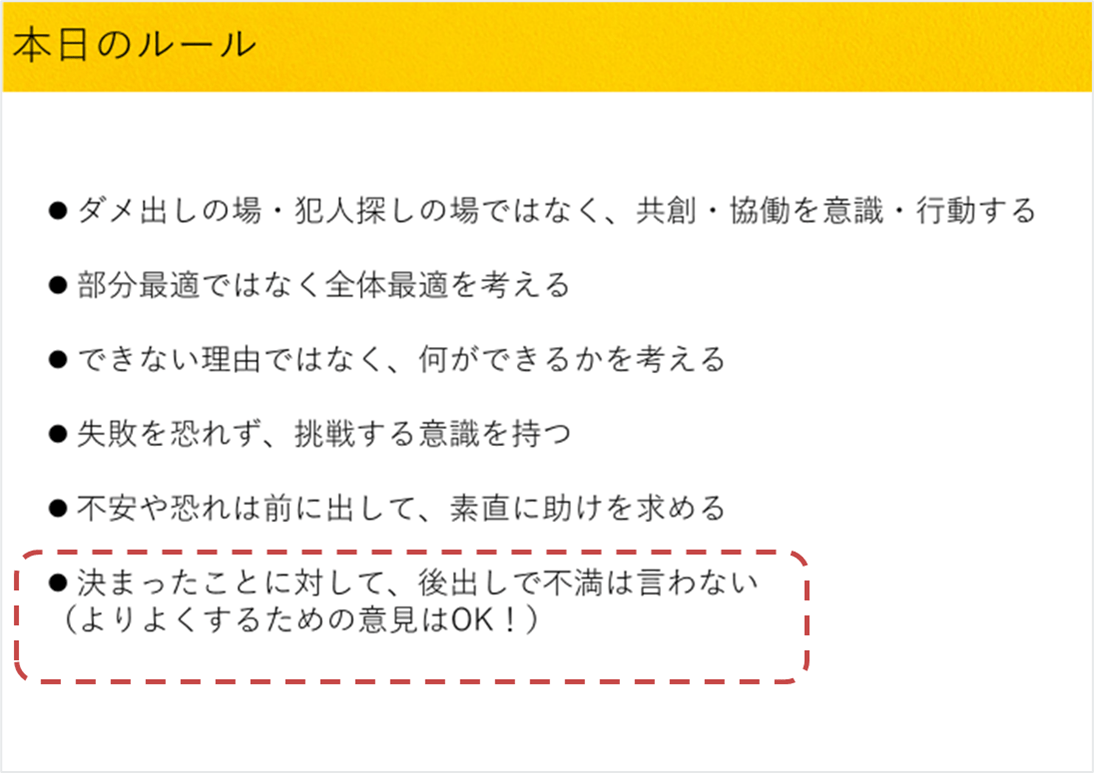

場のデザインのスキルで例に出したルールで事前に後だしNGのルールを創る方法もあります。

※ 当社、ファシリテーション力向上研修のテキストより抜粋

※ 当社、ファシリテーション力向上研修のテキストより抜粋

(参考)ファシリテーションのルールの作り方を、詳しく知りたい方は、下記コラムを参考にしてください。

プロファシリテーターが伝授!失敗しないグランドルールの作り方と扱い方

このように、意思決定へのコミットレベルを確認し、高めていくことが必要です

2)ファシリテーションスキルの身に付け方

ファシリテーションスキルの習得には、時間がかかります。そのため、意識的に学んでいく必要があります。下記の4つの方法で学び、ファシリテーションスキルを身に付けていくといいでしょう。

②トレーニングを受ける

③実践し、振り返る

④書籍から学ぶ

それぞれ説明していきます。

①多くの議論・対話の場を経験する

多くの議論・対話の場を経験すると、ファシリテーションスキルの有効な使い方から失敗している使い方を知ることができます。

例えば、「対人関係のスキル」について、筆者が見た事例をお伝えします。

筆者がまだファシリテーターとして駆け出しの際に、組織変革ファシリテーション研修を受講しました。ファシリテーターの方の説明に関して、納得がいかなく、質問をしました。

ファシリテーターの方は、ただ私の質問を受け止めて、他の参加者と共に対話をしていきました。対話は深まり、生成的な考えが場に生まれてきました。当たり前ですが、そのファシリテーターの方への信頼は高まりました。

次に、筆者がファシリテーターとして、ある程度経験を積んだ後の話です。自社のメンバーが受講するためのベーシックなファシリテーション研修を探し、他社のファシリテーション研修を受けた際の話です。

後半になり、ある参加者の方が、ファシリテーターの方に少しネガティブな質問をしていました。その時に、ファシリテーターの方は、「傾聴が大事ですよ」と言いながらも、参加者の方を論破するような働きかけをしていました。場がどんどん冷めていきました。

このように、多くの議論・対話の場を経験することで、ファシリテーションスキルの素晴らしい対応と、そうでない対応を観ることができ、自身のスキル習得に役立ちます。

【関連記事】組織の対話力はファシリテーション研修で高められる|実施企業に起きた驚きの変化を事例で解説

②トレーニングを受ける

トレーニングを受けることは、書籍では理解しきれない部分の理解ができます。ファシリテーションスキルは、どうしても体感が必要なものもあるので、トレーニングはとてもお薦めです。

ファシリテーションのベーシックスキルを提供している教育機関のうち下記3社はお薦めです。

⇒お試しで受講するには、お勧めの公開講座です。

・日本ファシリテーション協会 : 1日で簡単な体験を通しながら知識をインプットするコース等がある

⇒ベーシックスキルを知識として、インプットするには適している公開講座です。

・アーティエンス株式会社 : 基礎から応用まで、公開講座で学ぶコース

⇒ファシリテーターとして、実践で活用できるスキルを身に付けることを目的としている公開講座です。

自身の求めるレベルで、公開講座を選ぶといいでしょう。なお、当社のファシリテーション研修に関しての詳しい内容は、下記に記載しておりますので、ご興味のある方はご覧ください。

③実践し、振り返る

実践し、振り返ることで、ファシリテーションスキルの習得スピードは早まります。特に振り返ることが重要です。

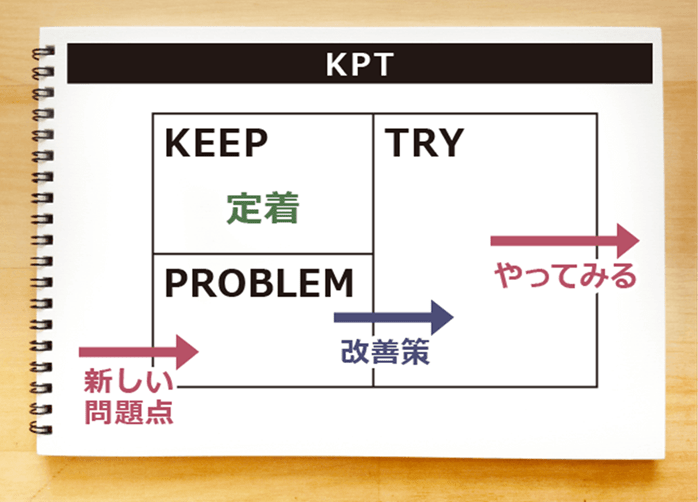

この時に良かった点はより強化し、至らなかった点は改善していくといいでしょう。可能であれば、アテンドスタッフやサブファシリテーターと共に振り返るといいでしょう。振り返りのフレームワークとして、KPTをお薦めします。

KPTは、振り返りの際に用いるフレームワークです。振り返りの際のフレームワークがないと、振り返りが建設的にならないケースもあるので、KPTを活用することをお勧めします。KPTを用いることで、振り返りの枠組みができるので、より建設的な議論・対話が可能です。

「KEEP」「PROBLEM」「TRY」の頭文字を取った振り返りのフレームワークです。

「KEEP」は続けるもの

「PROBLEM」は改善するもの

「TRY」は次回チャレンジするもの ※ 当社 チームビルディングワークショップのテキストより

※ 当社 チームビルディングワークショップのテキストより

このように、実践し振り返ることで、ファシリテーションスキルの習得スピードは上がっていきます。

④書籍から学ぶ

書籍から学ぶことは、手軽な方法であり、体系的に学ぶことができるでしょう。当社からお勧めする書籍は、下記です。

ファシリテーション・ベーシックス (日本経済新聞出版社 堀 公俊)

基本的な内容から、応用的な内容まで網羅しています。まずは、ご自身ができる範囲で行うといいでしょう。

3)ファシリテーションスキルの注意点

ファシリテーションのスキルを扱う際の注意点として、特に気を付けてほしい3つをお伝えします。

②テクニックなどは最小限の活用に留める

③スキルを手放す

それぞれ説明していきます。

スキルより、あり方・態度

スキルより、あり方・態度の方が重要です。多くのファシリテーションスキルを知っていても、ファシリテーターの方のあり方・態度が残念であれば、ファシリテーションスキルの効果は高まりません。

2章の「多くの議論・対話の場を経験する」で出した事例ですが、「傾聴が大事」と言いながら、傾聴しないファシリテーターでは、参加者からの信頼は得られないでしょう。

「ファシリテーターとして、この場にどのような貢献がしたいのか?」を考えて、自身の状態を整えて、まずは大切に場に臨んでいくことが必要です。そして日ごろから、自身のあり方と向き合っていくことが重要です。

テクニックなどは最小限の活用にとどめる

ファシリテーターの立ち位置は、あくまでも目的・目標を達成するための支援者という位置付けになります。介入は、最小限にとどめることが必要です。

よく言われるのが、最も素晴らしいファシリテーターは、「何もしないファシリテーター」と言われます。理由は、参加者の当事者意識と主体性が解放され、物事が進んでいるためです。場のデザインをする際に、どの場面でどのテクニック・ツール・フレームワークを使うといいかということを考えていきますが、最小限にとどめることが必要です。

いくつかのパターンを考えておくことは必要ですが、大前提として参加者の当事者意識・主体性を最大限高めることを考えていきましょう。そのためには、テクニックなどは最小限の活用にとどめることが重要です。

スキルを手放す

基本的な4つのスキルをお伝えしましたが、会議やワークショップの目的・目標を達成のために必要でないと思ったら、手放すことが必要です。場のデザインで準備したことを正確に進めることが重要ではなく、会議やワークショップの目的・目標を達成することが重要です。

例えば、構造化のスキルでプロセス図を用意していたが、他のフレームワークを使ったほうがいいケースや、そもそも対人関係のスキルに重点を置いたほうがいいなどもあります。

そのような時は、積極的に内容を変えていきましょう。スキルは大切に丁寧に扱いますが、必要がなければ勇気をもって手放すことが重要です。

【参考コラム】ファシリテーターとは?何をする人?重要性やメリット・必要なスキルを詳しく解説

4)まとめ |ファシリテーション研修ならアーティエンスにお任せ

本コラムでは、ファシリテーションスキルをお伝えしていきました。事例を用いて、下記内容をお伝えしました。

ファシリテーションのスキルとは何か?

・場のデザインのスキル

・対人関係のスキル

・構造化のスキル

・合意形成のスキル

ファシリテーションスキルをどのように身に付けていくのか

・書籍から学ぶ

・トレーニングを受ける

・多くの議論・対話の場を経験する

・実践し、振り返る

ファシリテーションのスキルを扱う際の注意点

・スキルより、あり方・態度

・テクニックなどは最小限の活用にとどめる

・スキルを手放す

ファシリテーションスキルの理解が進み、習得方法、注意点まで理解いただけたかと思います。

ファシリテーションスキルは、一朝一夕では身に付きません。ただし、体系的に学ぶことで、スキルの習得スピードは上がっていきます。

本コラムを参考にしていただき、あなたのファシリテーションスキルの質が高まっていくことを願っています。

なお、アーティエンスでは、初級から上級までニーズに応じてファシリテーション研修を実施しているので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

会議を効率的に進行したいと考えている方へ

会議の質を高めるためには、具体的なファシリテーションスキルと実践的なアプローチが必要です。

ファシリテーションスキルを付けることで以下のようなメリットがあります。

- 会議の生産性が向上する

- 新しいアイデアが出やすくなる

- 会議の内容を上手く整理できる

- ネクストアクションの解像度が上がる

今すぐファシリテーション力向上研修のサービス資料をダウンロードして、会議の質を向上させる一歩を踏み出しましょう。