-

[ コラム ]

【事例あり】システム思考研修の実施前に知っておきたいこと│期間や対象層、フォローの決め方

- 「システム思考研修について情報を集めてほしいと言われたけど、どこから集めればいいのか?」「システム思考研修って何をすればいいのか?」「おすすめのシステム思考研修って何?」など、システム思考研修に関してお悩みの方も多くいらっしゃるのではない

- 詳細を見る

システム思考とは|「複雑な課題」を解決に導く思考法を事例で解説!

更新日: ー

作成日:2018.6.19

仕事をしていると、必ずと言って良いほど「難しい課題・問題」に遭遇するものです。

なぜ私たちがその事柄を「難しい」と考えるのかというと、さまざまな理由から「その課題は(すぐに)解決できない」と判断するからでしょう。

でも、これまたさまざまな理由で、「その課題は難しいが、私たちはそれを解決しなくてはいけない」という状況があって、それは私たちをとても苦しい気持ちにさせます。

さて、そのような状況・心境にあった時、皆さんはどうされていますか?

そんな時に、私たちの強い味方となってくれるのが、本コラムでご紹介する「システム思考(システムシンキング)」です。

システム思考は、まさに「難しい課題・問題」に直面した際の「対処法」を生み出す思考法のひとつです。

本コラムをお読みいただくことで、今まさに直面している「難しい課題・問題」に対する足掛かりが見えてきたり、今後の皆さんの働き方の役に立てることがあるかもしれません。

▼資料ダウンロード(無料)

詳細情報を資料にまとめております。

ダウンロードいただくと、いつでもご覧いただけます。

アーティエンス株式会社

目次

1)事例|システム思考で紐解く「毎週の定例会議が活性化しない」真因

システム思考について具体的な説明に入る前に、とある職場でおきた課題の事例について見ていきたいと思います。

事例:「毎週の定例会議が活性しない」企画会社A社のケース

企画会社のA社では、チームごとに毎週企画会議を実施しています。

毎週の会議では、先週までのサービスの売上と運用状況を確認し、そこから今週以降の施策や取り組みを決めていく、という流れです。 ですが、そのA社の定例会議では、「毎回、会議の品質が低い」という課題がありました。

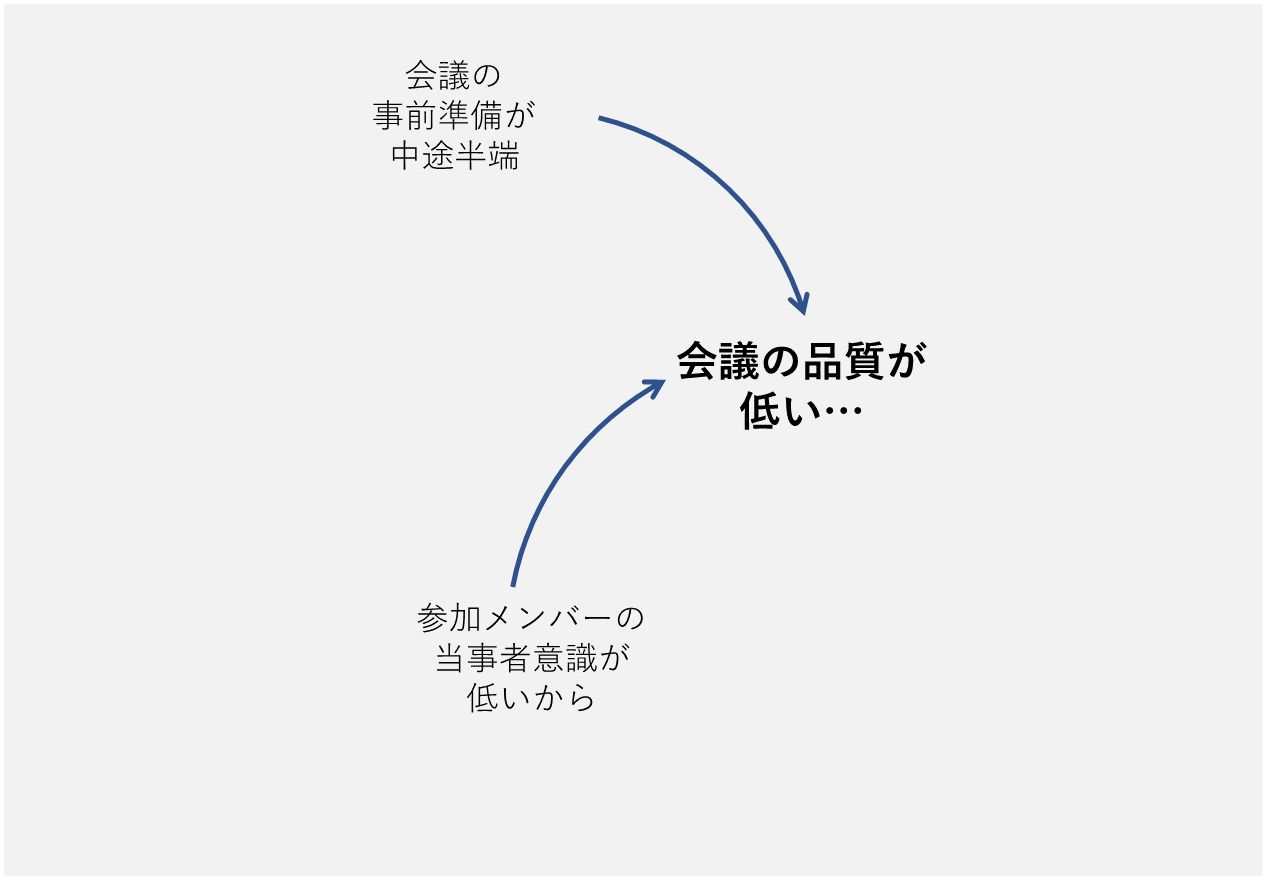

どういうことかというと、「会議での情報共有が事務的」、「会議で取り決められた内容があまり有意義なものではない」、更には「その内容自体も、会議後しっかり行われていない」といった状況だったのす。 このままでは良くないと感じたチームリーダーとマネージャーは、「会議の品質が低い」課題に向けての考察を行い、早速以下の2つの原因が出されました。

A社の定例企画会議にて、会議の品質が低い原因

● 参加メンバーの当事者意識が低い

──さて、ここまでは比較的多くの企業でも見られる課題と言えそうです。

このような状況に至った場合、皆さんでしたらどのように考えて、対処していかれるでしょうか。

従来の分析的思考(ロジカルシンキング等)で行くと、「会議の事前準備が中途半端」または「当事者意識が低い」問題について、更に原因追及をしていきつつ、対策を見出していく流れになることが多いでしょう。

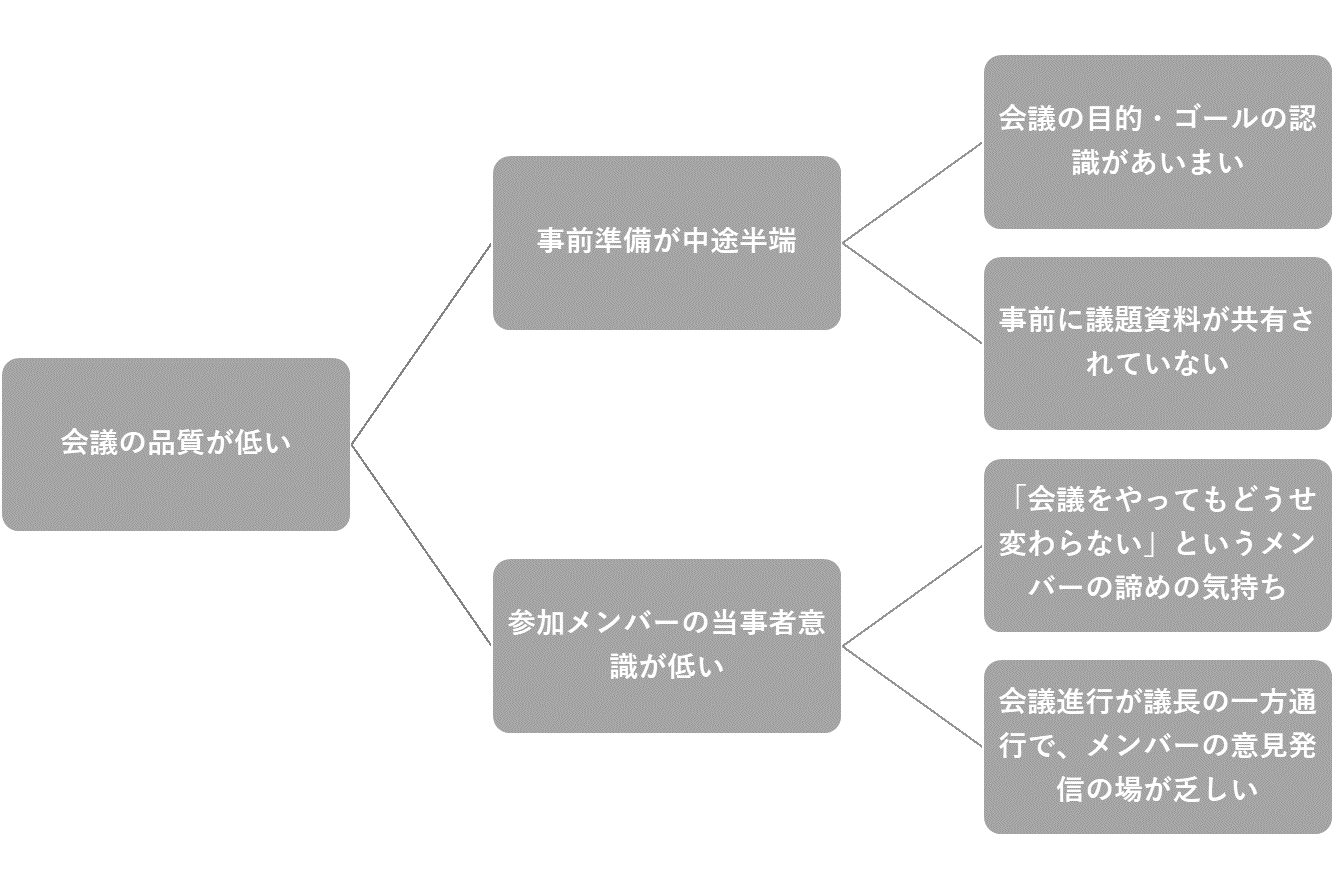

例えば、ロジックツリーでこの課題を対処するとしたら、以下のように導き出されるかもしれません。

ロジックツリーでまとめた、企画会社A社の「会議の品質が低い」原因追及

上記ロジックツリーでも、一定の対策は講じられそうですよね。

ですが、何らかの理由またはこれまでのご自身の経験則から「この分析だけでは、課題は解決できなそう」と感じられた方は、これからご案内する「システム思考的アプローチ」もご参考にされると良いかもしれません。

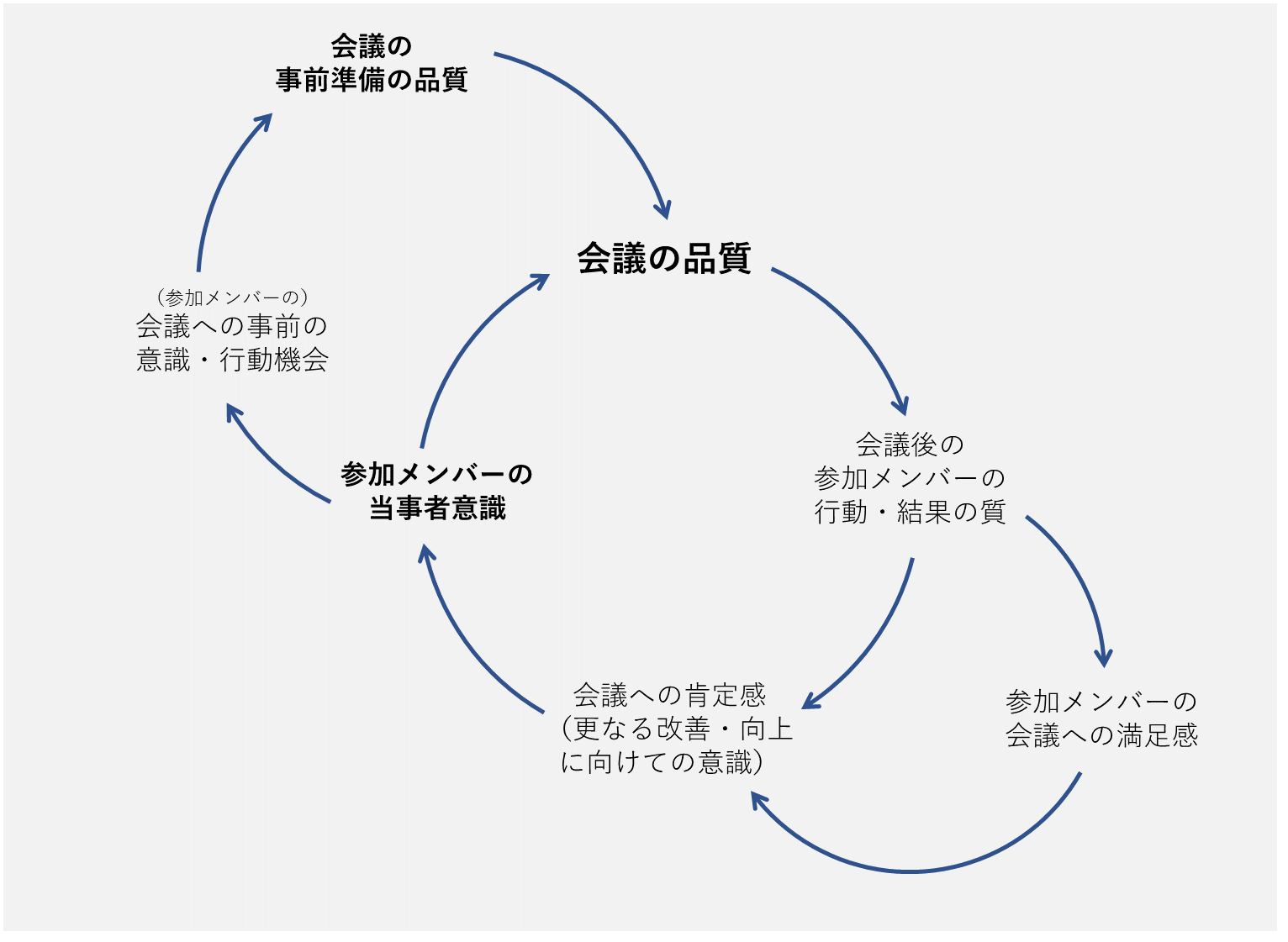

システム思考(システム図)でアプローチした、企画会社A社の「会議の品質が低い」状況整理

上記システム思考の図(以下「システム図」と言います)について、簡単に説明していきましょう。

まず、中央に位置する「会議の品質」。そもそもこの会議の品質が高まる(または低くなる)とどうなるか。

──多くの場合、会議の存在理由は、参加したメンバーのその後の行動を適切に強化していく為です。 そこで、システム図上では、「会議の品質」→「会議後の参加メンバーの行動・結果の質」と表しています。

会議後の参加メンバーの行動・結果の質が高まる(または低くなると)と、それは「次の会議に向けての肯定感」にも作用します。また、「会議への満足感」にもつながるでしょう。

そして、それらは「参加メンバーの当事者意識」、「次の定例会議の品質」にも関わり、一巡します。もちろんそこで終わりではなく、その余波は二巡目、三巡目と続きます。

つまりは、今回の「定例会議の品質が低い」課題は、次の会議、またその次の会議へとも続く「循環下にある課題」であったのです。

◇ ◇ ◇

「課題の背景にあるシステム(構造)は【循環】している」と捉える──これが、システム思考の根底をなす考え方のひとつです。

一方、従来の分析型思考は循環せずに直線を描きます。この点が、システム思考と他の思考ツールとのもっとも大きな違いでしょう。

今回の事例で上げたA社の定例会議は、その後どうなったかというと、2つの施策を行って段々と改善されていきました。その施策とは、以下になります。

● 会議の事前準備を時間をかけて行う習慣を根付かせた

上記のシステム図を見た後ですと、施策が上手く働いたことに客観的にも納得しやすいですよね。

環境(または課題)の多くは、「循環」をしている

先の説明で「循環」という言葉を使いましたが、振り返ってみると私たちの周囲には非常に多くの循環があることに気付きます。

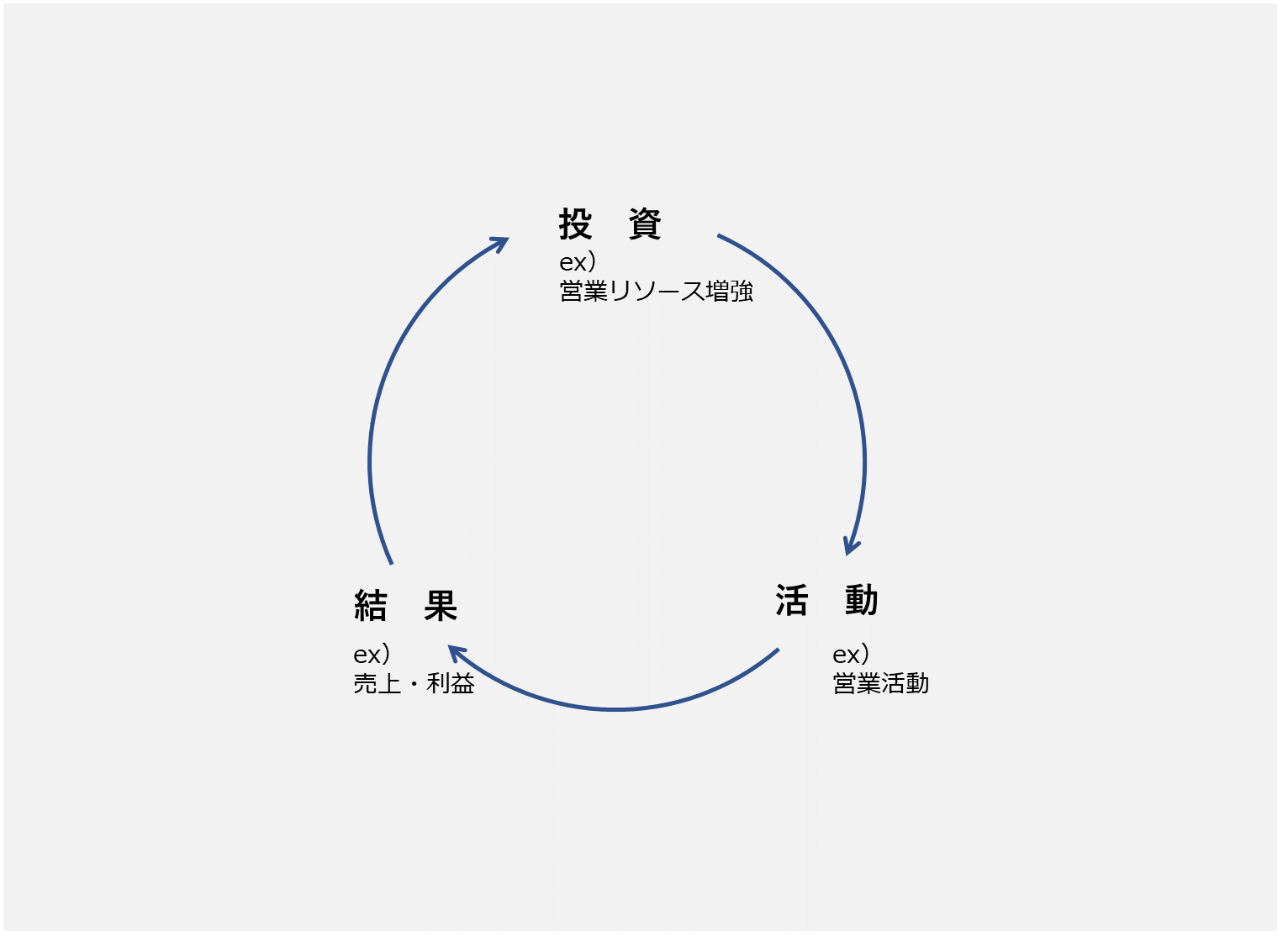

例えば、私たちが属するそれぞれの組織(会社)においても、「投資」→「活動」→「利益」の循環が働いているはずです。

組織の循環「投資」→「活動」→「結果」

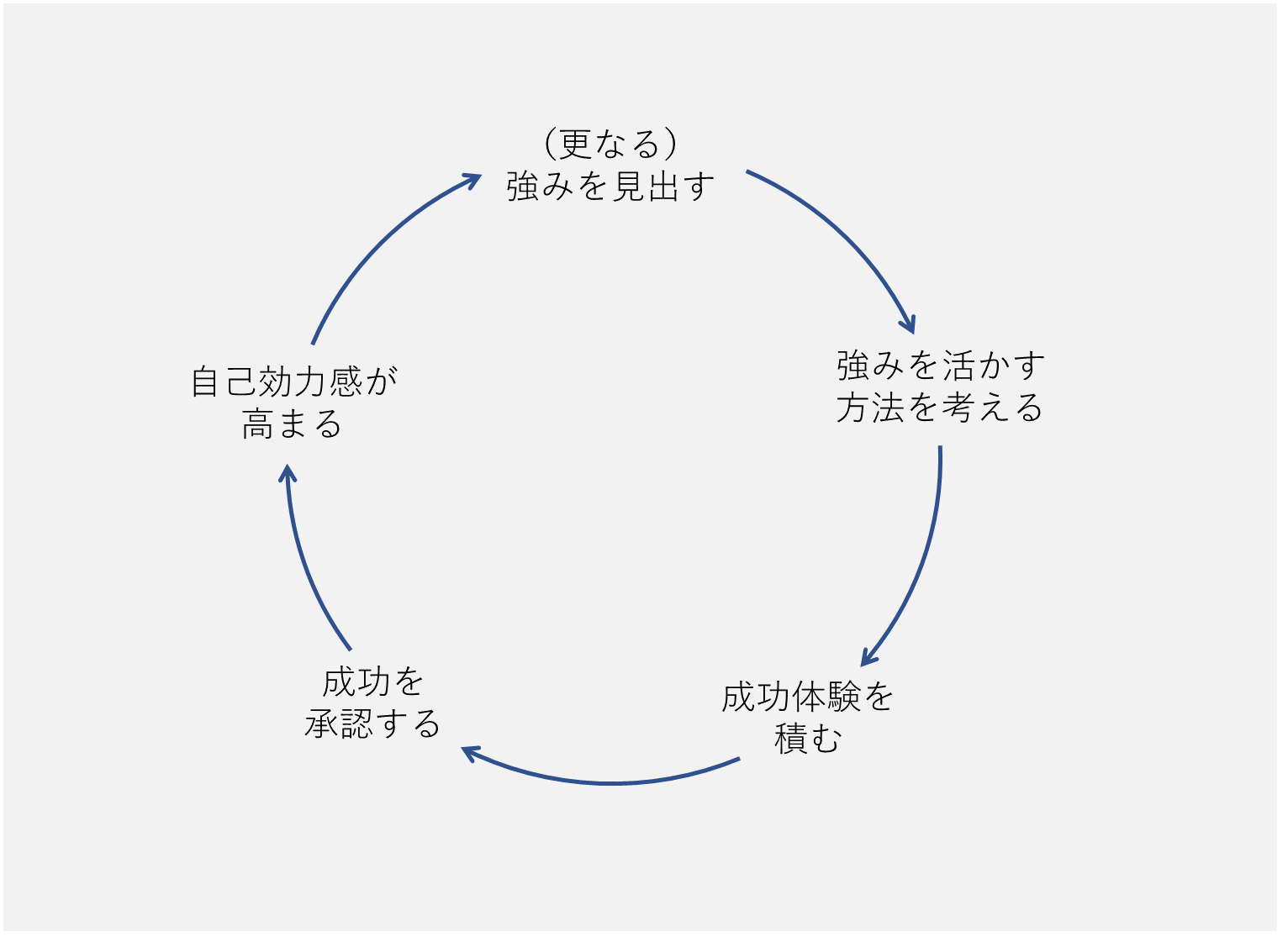

そのほか、多くに心理カウンセラーやコーチは、クライアント(相手)の行動・結果を強化していく際に以下の循環が活性することを意識します。

心理カウンセラーやコーチが、クライアントの行動・結果を強化する際に意識する循環プロセス

──このように循環を見出すことの一番のメリットは、「その循環を活性していこう」という意識・働きかけをしていくことにより行動と結果をどんどん強化していける点です。

従来の「活動→結果」または「結果→原因」といった直線的な思考では、なかなかこの観点は得られにくいことが多いのではないでしょうか。

一方で、実際の環境・課題に目を向けてみると、それらは一つの循環ではなく複数の循環が組み合わさった状態であることが殆どです。

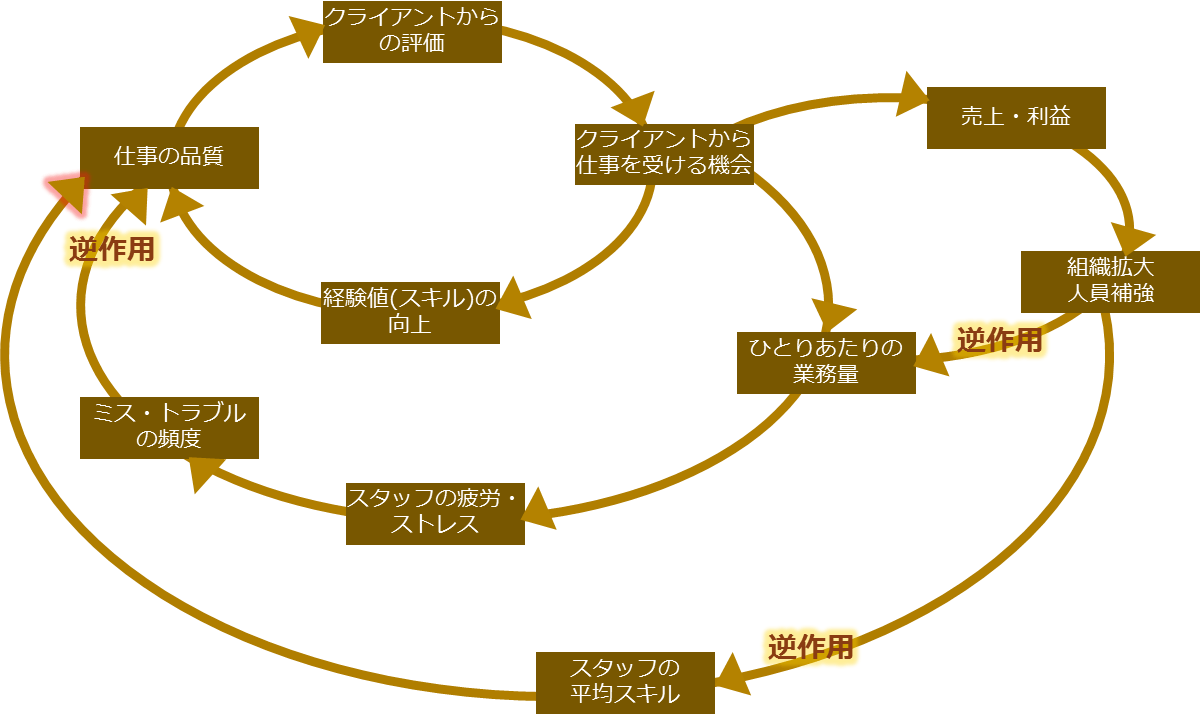

たとえば、とあるシステム受託開発会社においては、以下のような循環構造にありました。

参考:とあるシステム受託会社B社で起きていたシステム(構造)

当初、熟練のスタッフで構成されていたB社では、仕事の品質が高く、結果クライアントからの評価が高まり、仕事の数も増えていきました(左上の循環)。

ところが、仕事がどんどん増えると当然業務は忙しくなります。忙しさはスタッフの疲労・ストレスを高め、ミスやトラブルの頻度も高め、高めつつあった仕事の品質にもブレーキがかかるようになりました(左中央の循環)。

一方で、B社は仕事で得た利益から新しい人員の採用を行い、課題であった忙しさを回避しようとします(右上の循環)。ですが、それはスタッフの平均スキルを下げることにもつながり、結果としてB社の仕事の品質を下げてしまいました。

──研修・ワークショップで私がこのB社の事例説明をするとき、多くの人が「うちの会社も同じ状況です」とお話されます。多くの方々が、同じような複数の循環が発生している中で仕事をされているということでしょう。

ですが、自身の環境・状況をこのようにシステム図に表しておくと、おのずと対策は講じやすくなります。

例えば、上記B社の課題の場合、「新しく入ったスタッフに対しての育成制度を充実させる」であったり、または請ける仕事の量をコントロールして「品質とのトレードオフはしない」方針を採るのも一手でしょう。

課題の全体感が見えると、手の打ち様も見出しやすくなるということですね。

このようにシステム思考のアプローチは、課題・環境を「俯瞰」して捉え、効果的な施策を見出すうえでも非常に有効なのです。

2)システム思考のアプローチが有効な3つのシチュエーション

システム思考のアプローチは、以下のような状況・課題下にある際に有効です。

● 課題の原因・要因が複数あり、かつ事物的な要因(外的要因)と心理的な要因(内的要因)が混在しているとき

● 集団の「意識」や「行動」の、仕組み化や制度化を検討しているとき

一つ目の「多くの要因やステークホルダーが絡み合う複雑な問題に直面しているとき」はこれまで解説した通りでしょう。システム思考はまさに「複雑な課題・問題」を対処する際にうってつけの思考方法です。

また、二つ目の「事物的な要因(外的要因)と心理的な要因(内的要因)の混在」状況にあるときも有効です。従来の思考方法においては、「事物と感情(心理)は分けて思考する」アプローチが一般的でしたが、現実問題その2つは密接に絡み合っていることが多いものです。

システム思考はそれら外的要因・内的要因を行き来しながらも、適切な対策・対処法を見出していくことができます。

更に、組織やチームのマネジメントを担われている方々は三つ目の「意識や行動の仕組み化」の際にも活用すると良いでしょう。

組織やチームで掲げた目標の多くは、「達成して終わり」ではないはずです。目標には必ずその先もあって、そしてその先を目指し続けるプロセス(サイクル)を強めていくことが、組織・チームの活性の秘訣です。

その際にシステム図が描けていると、組織・チームのメンバーの活動を適切に促していくことができるということですね。

さて、ここまでお読みになられて、「では、システム思考はどうやったら出来るようになるの?」と疑問に思われた方もいらっしゃることでしょう。 最後に「システム思考を使いこなせるようにするために」について、お話していきます。

3)システム思考を使いこなしていくための3つのプロセス

システム思考を、実際に職場や実生活で使いこなしていく為には、以下の3つのプロセスが必要となります。

2)システム図を自身でも多く作成して見る

3)作成したシステム図を他者に見てもらう機会を持つ

1)については、現在システム思考関連の書籍が多くありますので、お近くの書店やWeb通販等で探してみると良いでしょう。お薦めは以下の2冊です。

ピーター M センゲ (著), Peter M. Senge (著), 枝廣 淳子 (翻訳), 小田 理一郎 (翻訳), 中小路 佳代子 (翻訳)

世界はシステムで動く ―― いま起きていることの本質をつかむ考え方

ドネラ・H・メドウズ (著), 枝廣淳子 (翻訳), 小田理一郎 (翻訳)

また、アーティエンスでもシステム思考(システムシンキング)を扱った研修を提供しております。

ご興味ある方は、そちらも是非ご検討ください。

また、2)の「システム図を自身でも多く作成して見る」についてよく言われるのは、「自分でシステム図を30回作ってみると、実務でも活用できる」ということです。

その「30回」を多くとるか少なく取るかは人それぞれでしょうが、それでシステム思考という強力な武器を活用できるとしたら、チャレンジする価値は充分にあるように思えます。

そして、最後の3)「作成したシステム図を他者に見てもらう機会を持つ」。こちらもとても重要です。なぜなら、一人の人の目で作られたシステム図には、必ずと言って良いほど見えていない循環(死角)があるからです。

出来上がったシステム図は、そのシステム図に関わる人たちの多くに見てもらうと良いでしょう。自分では気づかなかったシステムを発見しやすくなるでしょうし、チームや仲間での共通理解、共通見解を育む絶好の機会にもなりえます。

4)まとめ ――「システム思考研修」ならアーティエンスがおすすめ

本コラムでは、職場でよくある課題を事例としてあげながら、システム思考の活用方法についてご紹介してまいりました。

システム思考をすることは、それを扱う人自身の「認知」を広げていくことにも繋がります。ここまでの内容に興味を持たれた方は、もしかしたら現在システム思考的なアプローチを必要としている環境にあるのかもしれません。是非、チャレンジされてみてはいかがでしょうか。

日々の業務において、本記事が少しでも皆様のお役に立たれることを、心より願っております。

また、当社では、「複雑に絡み合う組織課題・事業課題」を根本的に解決する思考法の習得を目指した、システムシンキング研修を提供しております。

特に、管理職やリーダーの方々に「今よりも視野を広げてほしい」「正しいとされている前提や信念を問い直してほしい」「他責にする風土から脱却したい」「感情的に対立することなく、協力して問題解決を行ってほしい」 などのお悩みを感じている際に、システムシンキングはとても有効です。研修内では、ご自身や組織・チームの現状課題を実際に取り上げながら、現場で即使えるシステムシンキングを実践的に学んでいきます。まずはお気軽に下記よりお問い合わせくださいませ。