- [ コラム ]

会議の質を変えるファシリテーション手法を公開!すぐに使える事例つき

- ✓会議が非効率で参加者の意欲が低い✓会議を開いても意見が出ない✓意見の対立が解決せず、実行に移せない会議やワークショップの進行に悩んでいる方は、ファシリテーション手法を取り入れることをおすすめします。ファシリテーション手法は、会議やワークシ

- 詳細を見る

ファシリテーションを支える6つのフレームワークを知ろう│注意点にも言及

更新日: ー

作成日:2023.2.16

・議論が停滞してきた。どう対処していけば…

・『対話をしてください』と伝えても、参加者はなかなか話してくれない…

・表面的な話し合いで、参加者の本音がなかなか出てこない…

ファシリテーションを行っている時、困った経験はないでしょうか?

実際、「自由に議論・対話をしましょう」では上手くいかないケースも多いです。

そんな時、ファシリテーターは、議論・対話を促進させていくためにフレームワークを活用するとよいでしょう。

本コラムでは、ファシリテーション時に知っておきたいフレームワークとその活用方法を詳しく解説します。本コラムを参考に、明日からのファシリテーションで活用していきましょう。

会議を効率的に進行したいと考えている方へ

会議やミーティングにおいて建設的な議論が進まないことで、成果が得られずに悩んでいませんか?実践的なファシリテーションのトレーニングをすることで、会議の質を劇的に改善することが可能です。

- 会議の生産性が向上する

- 新しいアイデアが出やすくなる

- 会議の内容を上手く整理できる

- ネクストアクションの解像度が上がる

今すぐファシリテーション力向上研修のサービス資料をダウンロードして、会議の質を向上させる一歩を踏み出しましょう。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)ファシリテーション時に使いこなしたいフレームワーク6選

ファシリテーションをする際に、まずは知っておいてほしいフレームワークを6つ紹介します。

①OARR

②分かっていることと、分からないこと

③マトリックス

④プロセス図

⑤KPT

⑥(参考)ビジネスフレームワーク

①OARR

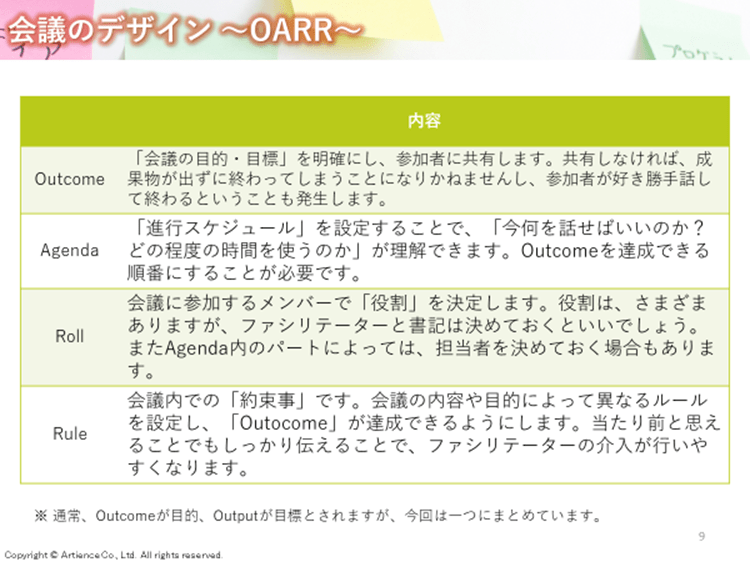

「OARR(オール)」とは、デイビッド・シベッツ氏が提唱した「会議やワークショップをスムーズに進める」ためのフレームワークであり、ファシリテーションをする際には知っておいてほしいフレームワークです。

OARRは、ファシリテーションの場に入る前の準備段階で作成する必要があります。

そして、ファシリテーターはOARRを使いこなすことで、会議・ワークショップの質がとても高くなります。

例えば、OARRに記載のOutocome(目的・目標)を、下記のA社B社で比較してみてください。どちらのほうが会議の質が高まるかは一目瞭然です。

| A社の営業会議 | B社の営業会議 | |

| 目的 | 売上達成のため、目標と現状の差分を明確にする。そして、事業戦略・戦術のPDCAを回すための情報収集と整理を行う | 今期の売上達成 |

| 目標 | 事業戦略・方針のもと、顧客に素晴らしい価値を提供するための営業アプローチを、チーム全体で考える | 現状を確認し、達成するためのアプローチを決める |

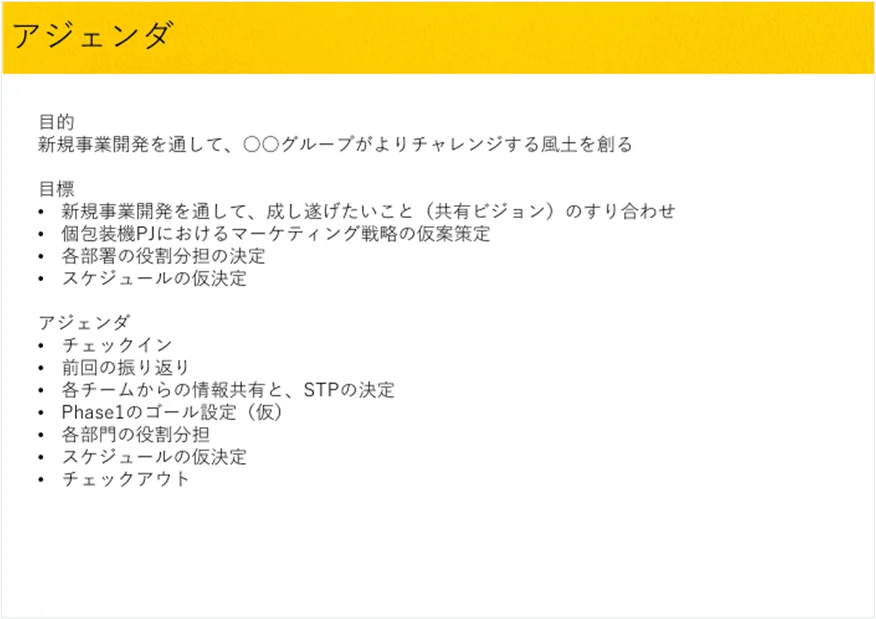

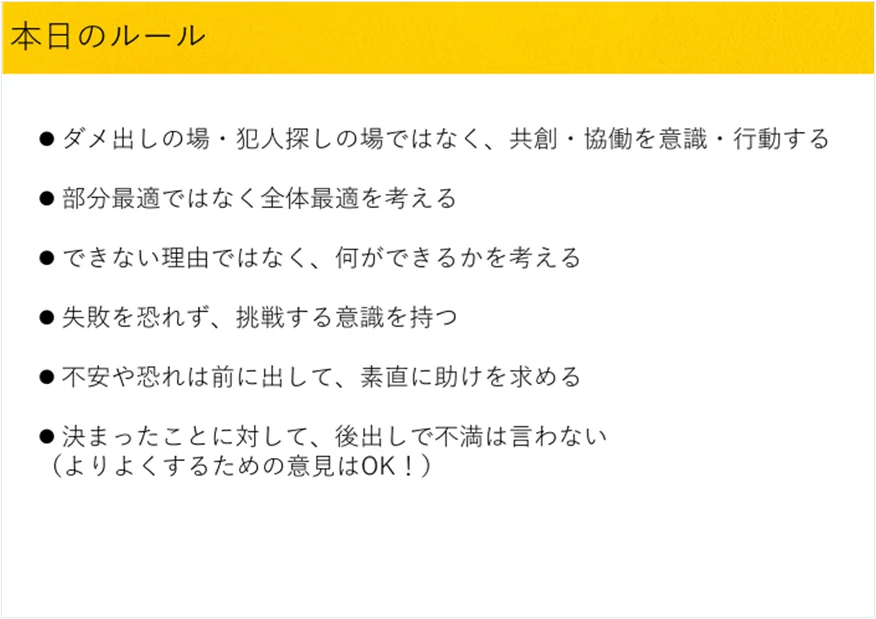

参考までに、Agenda(アジェンダ)とRule(ルール)の具体例をお見せします。下記のアジェンダとルールは、実際の経営会議で用いたものです。

※ 本ミーティングでは、Roll(ロール)はファシリテーターがいるだけでしたが、書記やタイムキーパーなども決めてもいいでしょう。

▶フレームワークも学べる!ファシリテーション研修公開講座(オンライン)・講師派遣型について詳しくみる

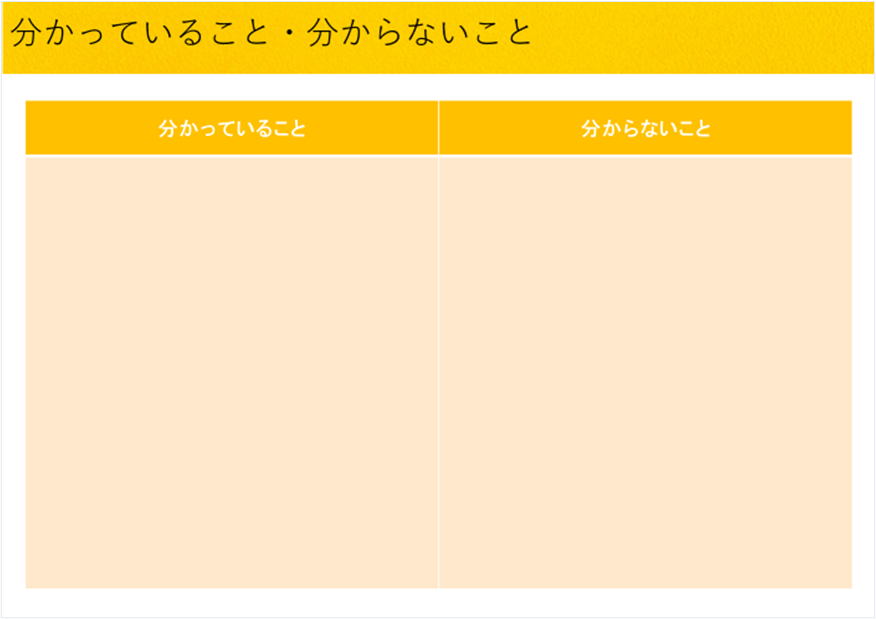

②分かっていること、分からないこと

「分かっていることと、分からないこと」は、対話・議論の始めに活用することでお互いの背景が分かります。背景が分かることで、参加者の認知が広がります。

議論や対話を深く行うための準備段階として活用できるものです。下記の表を用意し参加者に考えてもらい、共有してもらうとよいでしょう。 「分かっていること・分からないこと」を活用する際は、下記のようなオペレーションを行うとよいです。

「分かっていること・分からないこと」を活用する際は、下記のようなオペレーションを行うとよいです。

2.「分かっていること」を全員が、順番を決めずにシェアする

3.「分かっていないこと」を全員が、順番を決めずにシェアする

4. 表を見ての感想や質問、伝えたいことなどを話す

個人で考えてもらう時間を設けるのは、言語化する時間が必要だからです。

「分かっていること・分からないこと」を分類して共有するのは、一つひとつ丁寧に共有をしていくことで、共創している感覚が芽生えていきます。

一気に何かが変わるわけではありませんが、「分かっていることと、分からないこと」は、お互いの背景が分かるため、後々の対話・議論にとても影響を与えていくフレームワークです。

③マトリックス

マトリックスは、2つ(もしくはそれ以上)の軸で情報・状態を分類する手法です。軸を上下左右、もしくは、縦軸と横軸に配置して整理を進めます。

万能型のフレームワークであり、議論・対話の整理から意思決定まで、さまざまな場面で活用が可能です。

例えば、自身の状態を整理する際にも活用できます。弊社が研修を実施した際には、教室内をマトリックスを活用して区分けし、今の状態と近い場所に移動してもらいました。

また、意思決定の際に使用することもできます。下記は意思決定の際に行うマトリックスです。

| Quality | Cost | Delivery | |

| 施策A | |||

| 施策B | |||

| 施策C |

対話・議論の始めに活用することで、お互いの背景が分かります。マトリックスは、万能型のフレームワークですので、ぜひ状況にあわせて、活用していただければと思います。

④プロセス図

プロセス図は、万能型のフレームワークです。事業推進のゴール設定や、振り返りなどさまざまな場面で活用が可能です。例えば、事業推進のゴール設定に関しては、下記のように活用が可能でしょう。

【新規事業のゴール設定】 ビジョン:

| Phase1 | Phase2 | Phase3 | |

| ゴール | |||

| 目標 | |||

| 具体的な内容 | |||

| 期間 |

振り返りの際は、下記のように活用することも可能です。

【クレームの振り返り】

| 営業時 | 企画時 | 納品時 | |

| 顧客の反応 | |||

| 営業部の対応 | |||

| 開発部の対応 |

プロセスは、万能型のフレームワークです。ぜひ状況にあわせて、活用していただければと思います。

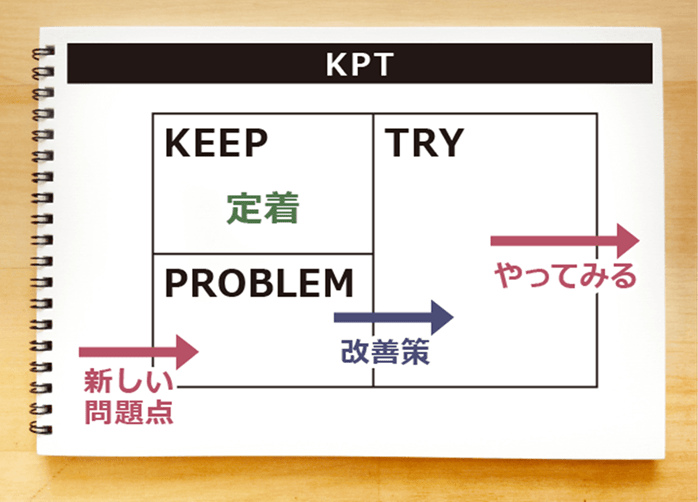

⑤KPT

KPTは、振り返りの際に用いるフレームワークです。振り返りの際のフレームワークがないと、振り返りが建設的にならないケースがあるため、KPTを活用することをおすすめします。

例えば、当社は研修やファシリテーションの場が終わった後は、必ずKPTを行います。KPTを用いることで、振り返りの枠組みができるので、より建設的な議論・対話が可能です。

【参考】KPTとは

「KEEP」「PROBLEM」「TRY」の頭文字を取った振り返りのフレームワークです。「KEEP」は続けるもの「PROBLEM」は改善するもの「TRY」は次回チャレンジするものです。

⑥【参考】ビジネスフレームワーク

ビジネスフレームワークは、多く存在します。自身がファシリテーションを行う場に適したものは、積極的に活用していくといいでしょう。

ファシリテーションする会議・ワークショップによって、活用するビジネスフレームワークは変わってきます。

例えば、マーケティング会議であれば、STPや4P、AIDMAなどを活用するでしょう。

問題解決を行う会議であれば、ロジックツリーや、5WHY、PDCAなどを活用するでしょう。

ビジネスフレームワークは、その時に応じたフレームワークを覚え、そして活用していくとよいでしょう。

会議を効率的に進行したいと考えている方へ

会議の質を高めるためには、具体的なファシリテーションスキルと実践的なアプローチが必要です。

ファシリテーションスキルを付けることで以下のようなメリットがあります。

- 会議の生産性が向上する

- 新しいアイデアが出やすくなる

- 会議の内容を上手く整理できる

- ネクストアクションの解像度が上がる

今すぐファシリテーション力向上研修のサービス資料をダウンロードして、会議の質を向上させる一歩を踏み出しましょう。

2)ファシリテーションの際に、フレームワークをパワフルにするための2つのポイント

ファシリテーションの際に、フレームワークをパワフルにするためのポイントを、下記3点お伝えします。

フレームワークに囚われないこと

フレームワークに囚われないことが必要です。フレームワークは枠組みです。枠組みに囚われ過ぎると、自由な議論や対話ができなくなるためです。特にビジネスフレームワークは、注意が必要です。

例えば、5W2Hを活用する際に、全ての内容を埋めようとすることで、表面的な内容になることもあります。適していないフレームワークだと感じた場合は、別のフレームワークに切り替えることも必要です。

フレームワークは、会議・ワークショップの質を上げることで、目的・目標を達成するための道具でしかないということは忘れないようにしましょう。

MECEを意識しながらも、手放すこと

ファシリテーションでフレームワークを活用する場合は、MECEを意識しながらも、必要に応じて手放すことが必要です。

自由な議論や対話を行う際は抽象・具体を行ったり来たりしますし、ダブりなども多くなります。ファシリテーターが、「MECEを意識しましょう」と連発すると、自由な議論や対話は行われなくなります。

例えば、1章で紹介したプロセス図の作成時に「本当に抜け漏れがないのか?ダブりがないのか?」という観点ばかりを考えていると、プロセス図を埋めるだけの作業になります。

ファシリテーターとして、MECEは意識しながらも、参加者の自由な議論や対話を促すために、手放すことも必要です。

共創・協働を促すこと

ファシリテーションでフレームワークを活用する場合は、共創・協働することが必要です。

フレームワークによって、「誰(どの部署)が良い悪い」や、「誰が言ったのか」など評価や判断をするためのツールにすると、機能しなくなります。

例えば、1章でご紹介した「分かっていること・分からないこと」の活用時、「そんなことも分からないの?」という反応が出ると、以降、その参加者から発言は出てこなくなるでしょう。

ファシリテーターは分離・分断ではなく、共創・協働が生まれる状態を促進することを意識・行動する必要があります。

なお、「分かっていること・分からないこと」の共有で、2と3の順番を決めないという部分は、共創・協働を促す一つのテクニックです。

2.「分かっていること」を全員が、順番を決めずにシェアする

3.「分かっていないこと」を全員が、順番を決めずにシェアする

4. 表を見ての感想や質問、伝えたいことなどを話す

順番が明確でなければ、誰の発言か分かりづらくなります。

その他、付箋に書いて貼るのも一つの方法です。オンラインの場合はGoogleスライドやGoogle Jamboardを活用してもよいでしょう。

このようにファシリテーションでフレームワークを活用する場合は、共創・協働することが必要です。

3)まとめ

本コラムでは、ファシリテーションで活用する6つのフレームワークと、「ファシリテーションの際に、フレームワークをパワフルにするためのポイント」に関して、お伝えしました。

ファシリテーションする際には、紹介したフレームワークを用いて、議論・対話の質を上げていただければと思います。

そして、議論・対話の質を上げることで、会議・ワークショップの目的・目標をぜひ達成してください。

会議を効率的に進行したいと考えている方へ

会議やミーティングにおいて建設的な議論が進まないことで、成果が得られずに悩んでいませんか?

実践的なファシリテーションのトレーニングをすることで、会議の質を劇的に改善することが可能です。

- 会議の生産性が向上する

- 新しいアイデアが出やすくなる

- 会議の内容を上手く整理できる

- ネクストアクションの解像度が上がる

今すぐファシリテーション力向上研修のサービス資料をダウンロードして、会議の質を向上させる一歩を踏み出しましょう。