- [ コラム ]

ファシリテーターになるには?~何を目指し、身に付ければいいのか~

- 「ファシリテーターになるには、どうしたらいいのだろう?」と考え、本コラムにたどり着いたのではないでしょうか。ファシリテーターには、公的資格はありません。(民間資格はいくつもあります)そのため、「自分はファシリテーターです」と言ってしまえば

- 詳細を見る

ファシリテーション研修で会議の品質向上も組織変革も進められる|アーティエンスのファシリテーション研修

更新日: ー

作成日:2023.2.7

「組織変革を進めるために、ファシリテーターとしての力量を高めたい」

「新規事業の進みが悪いので、ファシリテーターとして関わりたい」

など、ファシリテーション力を上げたいと考え、ファシリテーション研修を探されているのではないでしょうか。

ファシリテーション研修は多くありますが、

「研修内容は納得できるけれど、机上の空論に聞こえる」

「表面的なテクニックばかりで、現場での活用イメージが分からない」

「ファシリテーターはあり方が重要なのは分かるけど、具体的にどうしたらいいか分からない」

などの感想を、ファシリテーション研修を導入した人事・経営者の方や、受講生からお聞きします。

アーティエンスのファシリテーション研修は、基本スキルから上級編まで、ファシリテーターとしてのレベルを実践的に高めることができる研修です。

本コラムでは、当社アーティエンスのファシリテーション研修に関して、お伝えできればと思います。あなたやあなたの会社のファシリテーション研修の選定のお役に立てていただくと嬉しく思います。

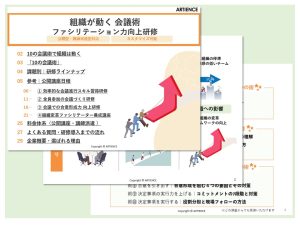

【公開講座|開催中】ファシリテーション力向上研修

目次

1)ファシリテーション研修なら、アーティエンスがオススメ!

アーティエンスのファシリテーション研修は、2つのポイントを重要視しており、基礎的な内容を学びながらも、ファシリテーターとしてのレベルアップすることが可能な研修内容となっています。

・社内会議のファシリテーションから組織変革のファシリテーションまで対応可能

それぞれ説明していきます。

1-1.学術的背景と、実践知のつながりを重要視

アーティエンスのファシリテーション研修は、「学術的背景と、実践知のつながり」があります。

「学術的背景と、実践知」では、ただ知識やスキルをインプットするのではなく、ファシリテーションの場で起きる批判の場や衝突の場までを扱います。知識やスキルをインプットしただけでは、ファシリテーションスキルの習得が難しいだけではなく、スキルを習得している感覚が持てません。

ファシリテーションの難しさは、二つあります。

・会議の場・対話の場が盛り上がらなかったり、手ごたえを感じなくても、会議後・対話後に素晴らしい変化が起きることもある

そのため、「ファシリテーション研修で学んだ内容を、現場とつなげること」が必要です。

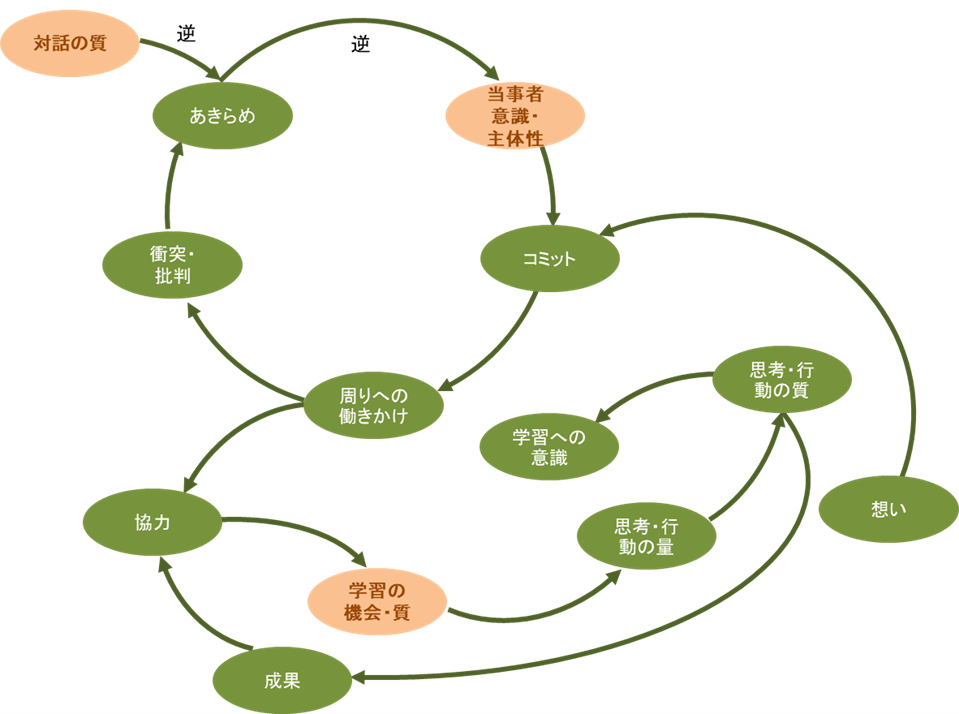

具体的には、ファシリテーション研修で学んだ内容を、現場とつなげるために、下記のシステムをファシリテーション研修で創っていきます。簡単ですが、下記のシステム図の説明をしていきます。

本来、人は、「当事者意識・主体性」を持っており、「当事者意識・主体性」があれば、「コミット」が高くなります。さらに「コミット」が高くなると、「周りへの働きかけ」が活性化します。ただし、「周りへの働きかけ」が強くなると、「衝突・批判」も増え、そして「あきらめ」てしまい、「当事者意識・主体性」も弱まり、「コミット」が低くなります。

「ファシリテーション研修」を通して、「対話の質」を高める方法・スキルを学ぶことで、「あきらめ」を乗り越えていきます。そもそも「衝突・批判」が起きることは悪いことではなく、新しい挑戦などであれば、当たり前に起きます。その「衝突・批判」をあきらめたり、敵味方に分かれるのではなく、「対話の質」を高めることで、乗り越えていくファシリテーション力を身に付けます。

※ 当社 ファシリテーター研修資料より一部抜粋

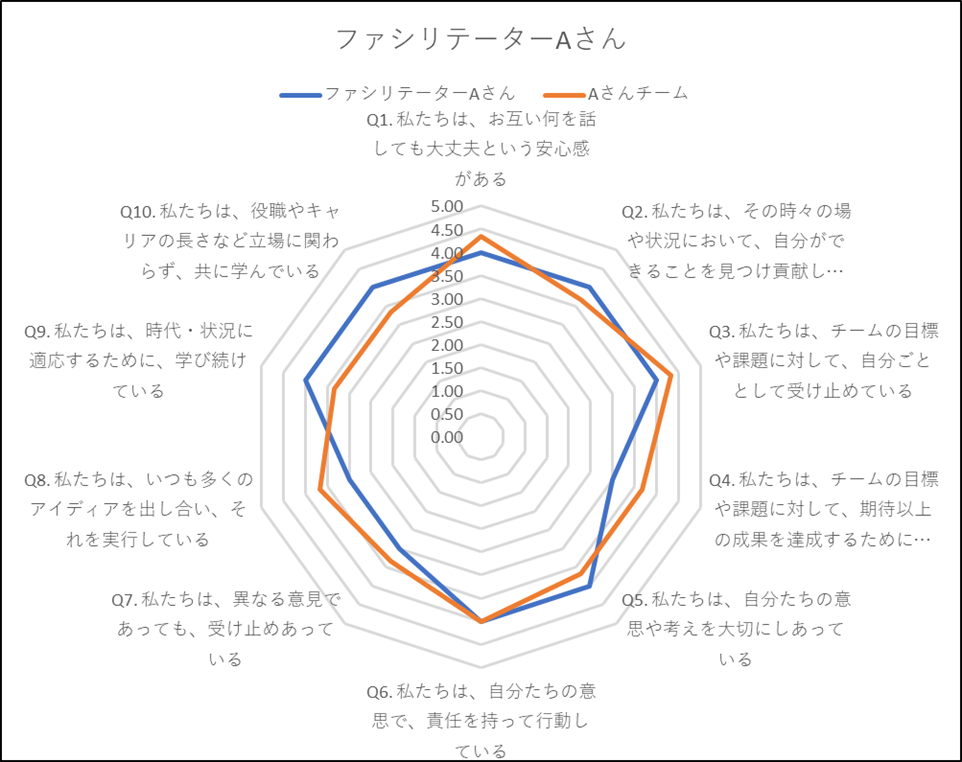

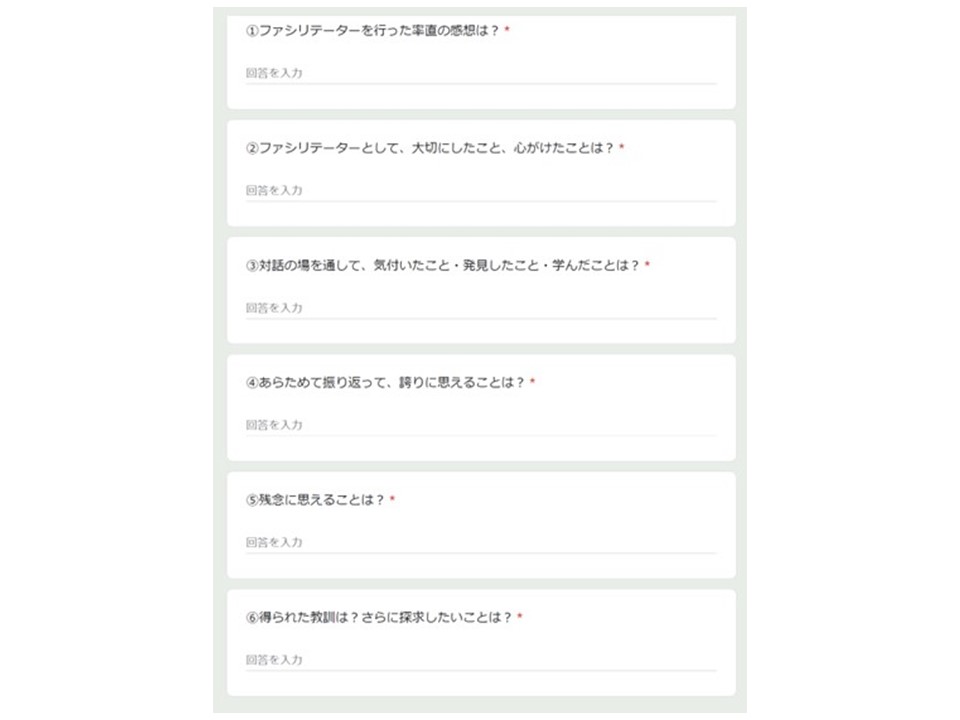

ファシリテーション研修内で、サーベイを通してリフレクションを行う場を設けたり、また現場での活用をレポートで提出してもらうようにしています。

※ レポートに関しては、負担が大きくなるようなものではなく、受講生のリフレクションが進むものです。

※ 当社 ファシリテーター研修資料より一部抜粋

【参考】 ファシリテーション研修で実施するレポートイメージ

※ 当社 ファシリテーター研修資料より一部抜粋

このようにアーティエンスのファシリテーション研修は、「学術的背景と、実践知のつながり」を設けて、学習効果を高めていきます。

1-2.社内会議のファシリテーションから組織変革のファシリテーションまで対応可能

アーティエンスのファシリテーション研修では、ベーシックなスキルを学びながらも、より中級者・上級者向けの事例なども扱います。

ファシリテーション研修を導入する理由には「会議の質」や「対話の質」をあげることによって解決したい何かがあるはずです。

例えば、当社の事例では「M&Aを行い、部門間の壁が今までより高くなったので、対話の質を高めたい」や、「コロナ禍になっても、昔のやり方に拘る社員が多いので、もっと新しいチャレンジをしてほしい」などです。

「ファシリテーションスキル」を習得するだけで終わらせるのではなく、アーティエンスのファシリテーション研修は、「ファシリテーションのベーシックなスキル」を組織変革などの「解決したいこと」につなげていける内容となっています。

アーティエンスのファシリテーション研修においては、ビジネス系ファシリテーターを目指す方に対して、効果が見込めます。組織内での社内ファシリテーターを担う方や、コンサルタントとして組織を支援する方です。

下記ファシリテーターを目指す方にとっては、スキル習得の学びはありますが、当社から事例を提供することに難しさはあります。下に行けば行くほど、当社の専門外の内容になっていきます。

・コミュニティ創りファシリテーター

・社会変革系ファシリテーター

・教育系ファシリテーター

・アート系ファシリテーター

・精神世界系ファシリテーター

2)【事例】アーティエンスのファシリテーション研修内容と受講生のコメント

2-1.派遣型:ファシリテーション研修

派遣型ファシリテーション研修の活用事例をお伝えします。アーティエンスのファシリテーション研修は、組織変革が進み、そして受講生の変容を促す内容になっています。

・中小メーカー様

・社員数約200名

・社員16名(選抜メンバー。経営陣から、若手社員まで)

【ファシリテーション研修導入前後での変化】

| ファシリテーション研修導入前 | ファシリテーション研修導入後 |

|---|---|

| ・無駄な会議が多い | ・ファシリテーター起点で、会議全体の見直しが起きる |

2-2.公開講座:ファシリテーション研修

受講生のコメントの一部をお伝えします。

・最高の未来像を描け、そこに向かうべくビジョンを持てること!!結果として周囲も自然と巻き込んで、共に成果を導き出せるのではないか。

・色々な場面で問題は起こっており、どうファシリデーターが介入するか。場の参加者の意識の変化が大事、どう変化をもたらすことが出来るか、場の中でありたい姿の共有から、ネガティブにならずポジティブな気持ちで取めるか。変化が起こって行けば、成功循環モデルが回っていくと思う

・目的目標とそこに向かうためのプロセス、ファシリテーターの介入という全体像を事前に捉えておくことで場のホールドがしやすくなると思ったので活用していきたいです。また自分自身の成長の状態、どこにいるのかも定期的に確認し、ステップアップを目指します。

このように、アーティエンスのファシリテーション研修は、組織変革が進み、そして受講生の変容を促します。

【公開講座|開催中】ファシリテーション力向上研修

3)まとめ

アーティエンスのファシリテーション研修は、基礎的な内容も学びながらも、ファシリテーターとしてのレベルアップが可能な内容になっています。

学術的背景と、実践知のつながりを重要視

ただ知識やスキルをインプットするのではなく、ファシリテーションの場で起きる批判の場や衝突の場までを扱います。

社内会議のファシリテーションから組織変革のファシリテーションまで対応可能

ベーシックなスキルを学びながらも、より中級者・上級者向けの事例なども扱います。

ファシリテーターとしての第一歩を踏み出すだけではなく、より実践的な力を身に付けることができます。経験があるファシリテーターの学び直しや、体系的に学ぶことも可能です。

素晴らしいファシリテーターとして、成長していくためにも、ご一緒に学んでいけると嬉しく思います。 ファシリテーター研修にご興味があれば、ぜひご連絡ください。

【公開講座|開催中】ファシリテーション力向上研修