- [ 研修・セミナーレポート ]

2022年8月23日 ファシリテーター研修1日目ー公開講座研修レポート

- 2022/8/30作成ー 本内容は、2022年8月23日に開催した「ファシリテーター研修1日目」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:3社

- 詳細を見る

ファシリテーターとして実力を付けるために勉強すべき3つのこと

更新日: ー

作成日:2023.1.18

「ファシリテーターになりたいけれど、何を勉強すべき?」

「ファシリテーターになりたいけれど、何を勉強すべき?」

「ファシリテーターとして、実力を上げるには何を勉強したらいいのだろう」

「我流でファシリテータ―をしてきたので、体系的にファシリテーションの勉強をしたい」

等のお悩みがあり、本コラムにたどり着いたのではないでしょうか。

ファシリテーターとしての活動を始めた方から、ある程度の経験を積まれている方まで、多くの方がファシリテーターとしての勉強方法に悩んでいます。

素晴らしいファシリテーターは学び続けていますが、彼ら彼女たちが何を学び、どのように実力をつけていったのか、そして今、何を学び続けているのかを、本コラムでお伝えしていきます。

本コラムを最後までお読みいただくと、ファシリテーターとしての基礎的な力を身に付けるための勉強方法と、素晴らしいファシリテーターを目指すための勉強方法が分かります。

【開催中|公開講座】

ファシリテーターのスキルを実践的に学べる!ファシリテーション力向上研修

目次

1)ファシリテーターが勉強すべき3つのこと

ファシリテーターとして、勉強する必要があるものは、下記の3つです。

・自身の専門領域の知識

・【参考】専門外の知識

それぞれ詳しく説明していきます。

1-1.ファシリテーションスキル

まずは、ファシリテートする場の目的・目標は達成するためのファシリテーションスキルを学ぶ必要があります。

例えば、会社の会議で発言数が少なく、新しいアイディアも出ず、対応策が分からないという事態が起きたとします。その時に、ファシリテーションスキルを知っていれば、場に応じた対応ができます。

具体的には

・それぞれ自身の考えを付箋に書いてもらい、無記名の状態で共有する

・一人の人が話したら、話し手に次の人を指名してもらい、話を進めていく

・「意見ではなく、感じていることは何か」と問いを投げる

などの方法があり、その場に適したものを選択することができます。 そのため、ファシリテーションスキルを学ぶ必要があります。

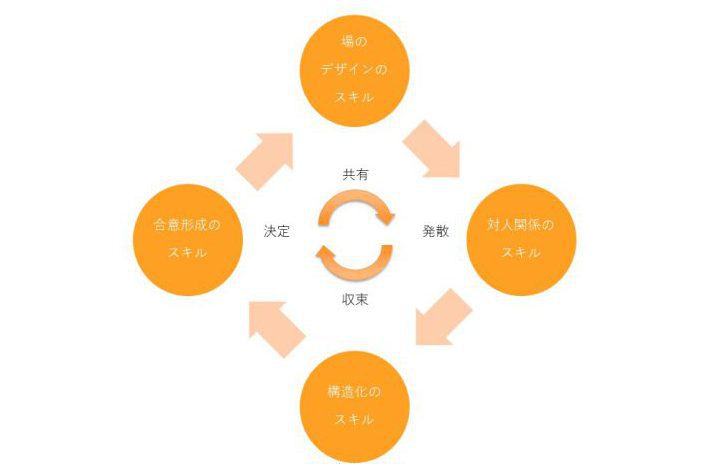

ファシリテーションスキルは、さまざまな方法がありますが、まずはベーシックな方法として、下記を学ぶとよいでしょう。

場のデザインのスキル

目的・目標などを決め、対話や議論が行える場創り

対人関係のスキル

関係の質を高め、相互作用が起きるためのスキル

構造化のスキル

ロジカルシンキング等を用いて、可視化して構造化するスキル

合意形成のスキル

コミットの高い意思決定を促すスキル

※ 当社資料より一部抜粋

詳細は「ファシリテーションスキルの基本と磨き方│上手な場作りの秘訣とは?」のコラム内にて紹介しています

1-2.自身の専門領域の知識

自身がファシリテーターとして活躍するフィールドの専門知識を学んでいく必要があります。ファシリテーターは、専門知識がなくてもできます。しかし、参加者が知識不足に陥ったときに、情報提供をすることで、場を促進することができるため、専門スキルを持っていたほうがいいでしょう。

例えば、人材開発・組織変革を扱うファシリテーターであれば、学習する組織・U理論・ティール組織の知識・哲学から、アプリシエティブインクワイアリー・オープンスペーステクノロジー・ワールドカフェのテクノロジーなどを学ぶ必要があります。

これらを学ぶことによって、人材開発・組織変革が上手くいっていない場合に、学術的な情報を提示することができます。その結果、対話・議論が活性化したり、探求・内省が進みます。自身の専門領域の知識を学ぶことで、より高い価値を発揮できるファシリテーターになることができます。

1-3.【参考】専門外の知識

自身の専門知識も学んでいく必要があります。ファシリテーターの認知は、ファシリテーションする場にとても影響を与えます。だからこそ、ファシリテーターは、知的好奇心を持って、さまざまなことにアンテナを高めていくとよいでしょう。そうすると、自身に見えている世界がひろがり、ファシリテーションする場により貢献ができます。

例えば、筆者は経営会議にもファシリテーターとして入ることがあります。その際、事前に会議で扱う内容を聴き、インプットしておいたほうがいい情報は積極的に収集します。先方の前提が分かったり、その場で渡せる問いの質も上がってくるためです。また、クライアントから情報提供がなくても、場に貢献できるための情報を、自ら収集しておきます。

普段から、自身の専門外のことでも、インプットする機会を作るといいでしょう。新聞や本などからの知識を得ることでもいいですが、外に出て専門家の話を聴く機会などを設けてもいいでしょう。自身の専門外の知識を学ぶことで、よりファシリテーションする場への貢献度合いは高くなります。

2) ファシリテーターの3つの勉強方法

ファシリテーターとしての勉強方法は、下記の3つです。

・研修や勉強会への参加

・実践でのチーム学習

それぞれ詳しく説明していきます。

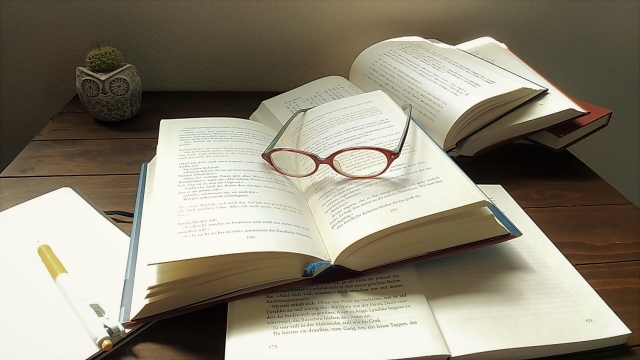

2-1.自己学習

自己学習でおすすめな方法は、「ファシリテーション・専門領域の本を読む(インプット)」を行い、「ファシリテーターとして実践し、内省する(アウトプット)」を行い、学んでいきます。

本は、先人の知恵が多くありますので、得られることはとても多いですが、実践しなければファシリテーターとして成長しません。また、ファシリテーションの難しさは、体験で学ぶものが多いです。自転車の乗り方を知っていても、実践しなければ乗れるようにならないのと同じです。

具体的な方法としては、まずは基本的な本を読むことをおすすめします。数多く手を出すよりも、まずは一冊しっかり読み込み、その上で実践するとよいでしょう。

ファシリテーション・ベーシックス: 組織のパワーを引き出す技法

実践からの内省に関しては、プロセスごとに振り返りをするとよいでしょう。

下記は一例になりますが、具体的には下記のように進めるのがお勧めです。 ※ 下記は、一例になります。

・ファシリテーションを行った場はどうだったか?(ファシリテーターとしてのあり方とスキル)

・場の目的や目標の達成度と、それに対してファシリテーターの貢献度はどうだったか?(アウトプットへの影響度合い)

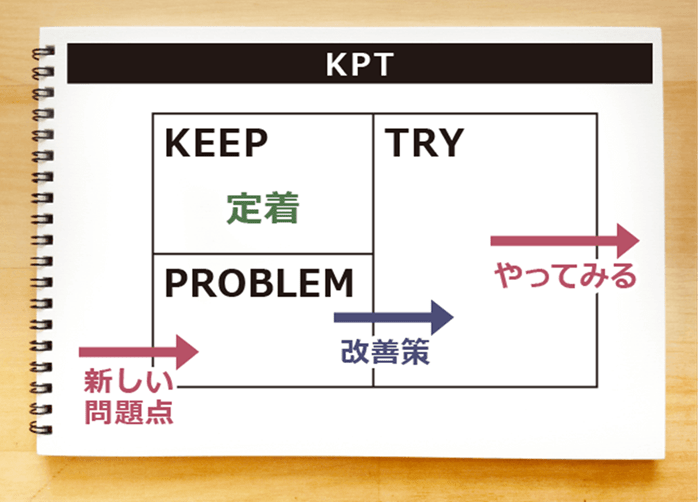

この時に、KPTや「Good Point(良かった点)・Needimprove Point(改善点)」を使ってもよいでしょう。「ファシリテーション・専門領域の本を読む(インプット)」を行い、「ファシリテーターとして実践し、内省する(アウトプット)」を重ね学んでいくことで、自己学習の品質は上がっていきます。

Keep・Problem・Tryの頭文字を取ったフレームワークです。

下記図のように

Keep・・・定着し、続けること

Problem・・・改善すること

Try・・・チャレンジしてみること

です。  ※ 当社資料より一部抜粋

※ 当社資料より一部抜粋

2-2.研修・勉強会への参加

研修・勉強会の参加でおすすめな方法は、外部研修や勉強会を利用することです。

ファシリテーションスキルは、専門スキルになるため、専門家から学ぶほうが、より質の高い学習方法になります。また、自身の専門知識に関しても、最新のトレンドは社内だけで収集するには限界があります。専門機関に学びに行くことが必要です。

勉強会に関しても、外部コミュニティに参加することで、自身が所属している組織の常識では知ることのなかった情報に触れることが可能です。認知が広がる体験が、自組織にいるよりも発生しやすく、知的好奇心に刺激を受けることができるため、学習効果は高まります。

具体的な方法としては、ファシリテーションスキルを習得するための公開講座に参加するとよいでしょう。

自身の専門知識に関しては、ぜひご自身の周りの詳しい方に聞いてみるといいでしょう。可能であれば、紹介していただいた方に、紹介理由を聞いてください。その理由によって、参加するとよいでしょう。

ファシリテーションのベーシックスキルを提供している教育機関として、特に下記3社をお薦めします。

・Be- Nature School : 夜間に数時間のコース等がある

⇒お試しで受講するのには、お勧めの公開講座です。

・日本ファシリテーション協会 : 1日で簡単な体験を通しながら知識をインプットするコース等がある

⇒ベーシックスキルを知識として、インプットするには適している公開講座です。

・アーティエンス株式会社 : 基礎から応用まで学ぶコース

⇒ファシリテーターとして、実践で活用できるスキルを身に付けることを目的としている公開講座です。

2-3.実践でのチーム学習

実践でのチーム学習でおすすめな方法は、同じ組織に所属するメンバーと、ファシリテーションを行った場の振り返りや、定期的な内省の場を設けることです。

同じ組織に所属するメンバー同士ならば、社内の状況も分かっており、具体的なアドバイスやフォローが可能になります。さらにその中に、同じ会議やワークショップに参加しているメンバーがいれば、より振り返りの質が高まります。

この振り返りの際には、会議やワークショップが終わった後に、KPT(Keep・Problem・Try)や「Good Point(良かった点)・Needimprove Point(改善点)」を使うとよいでしょう。定期的な内省の場では、数カ月に一度ファシリテーターとしての活動を内省し、今後のアクションを考えるとよいでしょう。

数ヵ月に一度の振り返りの際には、下記の問いに対して、自身やメンバーと共に考えて頂けると良いでしょう。

・自身がファシリテーターとして、自組織やプロジェクトなどにどのような影響を与えているか

・ファシリテーターとして、今後どのような成長や活動をしていきたいか

このように、同じ組織に所属するメンバーと、ファシリテーションを行った場の振り返りをすることで、より実践レベルで必要なスキルやファシリテーターとしてのあり方を学ぶことができます。

3)まとめ

本コラムでは、ファシリテーターとしての基礎的な力を身に付けるための勉強方法と、素晴らしいファシリテーターを目指すための勉強方法を学んでいただきました。

具体的には

ファシリテーターが勉強すべき3つのこと

ファシリテーターの3つの勉強法

です。

「ファシリテーターは、何を勉強したらいいのか?」では、下記3点を学びました。

・自身の専門領域の知識

・【参考】専門外の知識

「ファシリテーターは、どのように勉強したらいいのか?」では、下記3点を学びました。

・研修・勉強会への参加

・実践でのチーム学習

今回ご紹介したファシリテーターとしての勉強方法は、ファシリテーターの活動を始めた方であっても、経験が豊かなファシリテーターでもあっても、必要なアプローチです。

素晴らしいファシリテーターは、学び続けます。ファシリテーターは、促進者と言われるように、物事を前に進めるお手伝いをする存在です。

「前に進む」ということは、時には大きなチャレンジが必要になったり、自己否定などが起きることもあります。その時に、ファシリテーターの存在はとても重要です。

そのファシリテーターが学びを止めて、現状に満足しているようでは、クライアントからの信用・信頼は得られません。そして、周囲にポジティブな影響を与えることはできないでしょう。 ファシリテーターの勉強方法に関して、何かあればお気軽にご連絡ください

【開催中|公開講座】

ファシリテーターのスキルを実践的に学べる!ファシリテーション力向上研修