- [ コラム ]

より良い決定を導くファシリテーションスキルは4つ|実践ポイントと具体例

- どんなに技術が進化しても、最終的に人間同士のコミュニケーションがプロジェクトの成功を左右します。その中心にあるのが、ファシリテーションのスキルです。 ファシリテーションスキルは、参加者間の関係性を向上させ、会議のアウトプットの質を高めること

- 詳細を見る

ファシリテーションのコツを知る│ファシリテーターとしてのレベルアップ

更新日: ー

作成日:2023.2.20

ファシリテーションは、まずは手法やフレームワークを覚え、その後にスキルを習得し磨き続けます。

そして、ファシリテーションのコツを知ることで、ファシリテーションの品質をより上げていくことができるでしょう。

本コラムでのファシリテーションのコツとは、「議論・対話の場の”勘所”や”要点”を抑える」という意味で捉えていただくとよいでしょう。ファシリテーションのコツを身に付けていくには、経験が必要になります。ただし、ファシリテーションのコツへの理解が深ければ、より質の高い経験ができるでしょう。

本コラムを最後までお読みいただくと、「ファシリテーションのコツとは何か」を理解し、「ファシリテーションのコツをどのように扱っていけばいいか」が分かります。そして、ファシリテーションのコツを知ることで、ファシリテーターとして質の高い経験を積んでいくことが可能です。

▼ファシリテーションのコツも学べる【公開講座】はこちらから

目次

1)ファシリテーションのコツとは何か?

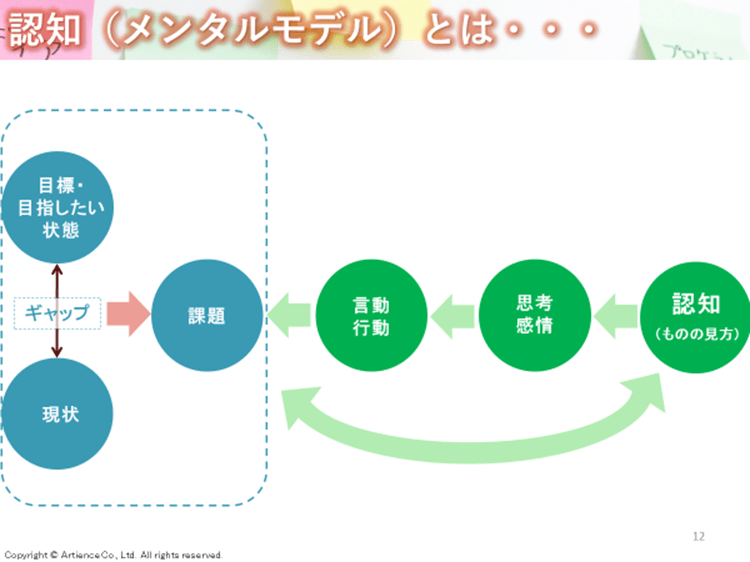

ファシリテーションのコツとは、参加者の認知(メンタルモデル)まで観ることです。

表面的な言動・行動のみに囚われると、議論・対話で新しいアイディアが出ないだけではなく、参加者の本音も出てこないでしょう。

例えば、参加者が経営陣や上司に忖度した発言ばかりになっていたときに、それをそのままやり過ごすと、とても残念な議論・対話の場になります。この時に、ファシリテーションのコツとして、参加者の認知(メンタルモデル)を観に行くことで、一歩踏み込んだ議論・対話の場が創られていきます。

そのため、ファシリテーションのコツとして、参加者の認知(メンタルモデル)まで観ることが必要になってきます。

例えば、当社では、議論・対話の場での沈黙は悪いものだという認知(メンタルモデル)ではありません。理由は、思考を巡らせたり、内省していることが多いためです。そのため、当社がファシリテーションするときに、ファシリテーションのグランドルールの際に「沈黙を恐れない」というルールを設けることが多いです。そうすると、参加者は安心して、議論・対話の場に入っていくことが可能です。

ただし、会議の場で「沈黙は悪」という認知(メンタルモデル)を持っている組織もあります。そうすると、「何か話さないといけない」ということになり、当たり障りのない話が多くなるケースや、思考が深まらないため、他者の背景を考えず言い負かすためだけの議論になったりします。

認知とは、物事をどのように見て、捉えているかということです。

2)ファシリテーションのコツを扱う4つの観察

「ファシリテーションのコツ」としては、4つの観察から参加者の認知(メンタルモデル)を観に行きます。下記4つの観察を行います。

・思考を観る

・感情を観る

・関係を観る

それぞれ説明していきます。

言動・行動を観る

「言動・行動を観る」には、具体的な事実をフラットに拾っていくことが必要です。

自身の色眼鏡(認知)を排除し、起きていることをありのままに、まずは受け止めていきます。

例えば、貧乏ゆすりをしている人がいたら、ただ貧乏ゆすりをしている人とだけ捉えます。このとき、「イライラしているのではないか?」など、自身の認知を入れてはいけません。自身の認知が歪んでいると、参加者の認知を把握することはできません。

「言動・行動を観る」には、具体的な事実をフラットに拾っていくことで、参加者の思考・感情・関係を把握することができます。

思考を観る

「思考を観る」には、参加者の思考のプロセスを、丁寧に見に行くことが必要です。

言動・行動と違い、思考が分かりやすく出てくることは稀です。

ファシリテーターとして、具体的には下記のように「思考」を観に行くことが可能です。

・アウトプットを出すまでの言動・行動を観る

・言動・行動の背景を聴く

それぞれ詳しく説明していきます。

言動・行動の背景を聴くアウトプットを出すまでの言動・行動を観る

グループワークを行った時の発言や立ち振る舞いや、個人ワークで書いているメモなどを観ると分かるでしょう。

例えば、「○○事業から撤退する」という考えを持った参加者がいたとします。この時に、その参加者のメモがさまざまなフレームワークを使って考えいることが分かれば、思考プロセスは明確になります。その思考プロセスに、どのような感情や関係があるのかを紐解いていくことが可能です。

言動・行動の背景を聴く

起きたことや事実ベースを伝えて、何が背景にあるのかを聞くといいでしょう。

この時に、「なぜですか?」、「理由は?」などと聴くのではなく、話しやすいような聴き方をしたほうがいいでしょう。例えば、

「(行動に対して)みなさん、グループワークのアウトプットの量が少ないようですが、どのように時間を使いましたか?」

※ 思考が深まり、アウトプットが追いつかないケースもありますし、「研修だし、適当でいいだろう」という認知で取り組んでいる場合もあります。

などです。このように、参加者の思考のプロセスを、丁寧に観に行くことが必要です。

感情を観る

「感情を観る」には、参加者の状態を丁寧に観ることが必要です。

感情は、思考よりも捉えどころが難しいため、参加者の状態を丁寧に観ていきます。

ファシリテーターとして、具体的には下記のように「感情」を観に行くことが可能です。

・表情・姿勢・声のトーンなど態度・立ち振る舞いを観る

・言動・行動と表情・姿勢・声のトーンの一致・不一致を観る

それぞれ詳しく説明していきます。

表情・姿勢・声のトーンなど態度・立ち振る舞いを観る

どのような感情を抱いているかの見立てが可能になります。

例えば、表情が明るければ、前向きに議論・対話の場に参加しているかもしれませんし、ずっと下を見ているのであれば、議論・対話の場に対して、居心地が悪いのかもしれません。

言動・行動と表情・姿勢・声のトーンの一致・不一致を観る

どのような感情を抱いているかの見立てが可能になります。

とても明るい表情で前向きな発言をしている方がいたとします。ただし、ボールペンのボタンをカチカチと常に押し続けたり、明らかに椅子の座り方が横柄な場合は、言動・行動と感情の不一致があるので、本音が出るような働きかけが必要です。

※ 椅子の座り方は、腰痛持ちの方は姿勢が悪かったりするケースもあるので、注意が必要です。

このように感情は、思考よりも捉えどころが難しいため、参加者の状態を丁寧に観て行くことが必要です。

関係を観る

「関係を観る」には、参加者の相互作用を丁寧に観ることが必要です。

関係は、最も捉えどころが難しいため、参加者の相互作用(※)を丁寧に観ていきます。

ファシリテーターとして、具体的には下記のように「関係」を観に行くことが可能です。

・参加者同士のコミュニケーションにおける表情・姿勢・声のトーンなど態度・立ち振る舞いを観る

・参加者同士のコミュニケーションにおける言動・行動と表情・姿勢・声のトーンの一致・不一致を観る

・参加者同士のコミュニケーションを観ている他の参加者の表情・姿勢など態度・立ち振る舞いを観る

それぞれ詳しく説明していきます。

参加者同士のコミュニケーションにおける表情・姿勢・声のトーンなど態度・立ち振る舞いを観る

「参加者同士のコミュニケーションにおける表情・姿勢・声のトーンなど態度・立ち振る舞いを観る」では、どのような関係なのかの見立てが可能になります。

例えば、「経営陣が話しているときには前のめりに聞き、若手社員が話しているときは椅子に深く腰掛けて話を聞く」という状態であれば、上意下達が強い関係性かもしれません。

参加者同士のコミュニケーションにおける言動・行動と表情・姿勢・声のトーンの一致・不一致を観る

「参加者同士のコミュニケーションにおける言動・行動と表情・姿勢・声のトーンの一致・不一致を観る」では、どのような関係なのかの見立てが可能になります。

分かりやすい事例をお伝えすると、経営者と幹部社員の対話の際に、常務取締役の方が「もっと○○すべきだと思う」と話したときに、部下のAさんは「確かにそうですよね」とニコニコしながら話を聴いているのですが、常務取締役のその発言があったときに、開いていた足が急に閉まりました。緊張状態が走っているように観えました。お話を聴くと、長い間徒弟制度のような関係が続いているようでした。

参加者同士のコミュニケーションを観ている他の参加者の表情・姿勢など態度・立ち振る舞いを観る

「参加者同士のコミュニケーションを観ている他の参加者の表情・姿勢など態度・立ち振る舞いを観る」では、どのような関係なのかの見立てが可能になります。

例えば、AさんとBさんが話しているときにCさんが、その話を観ているという構図です。Aさん・Bさんの話をCさんが前向きに聞いているのであれば、チームとして良い関係性かもしれません。ただし、Cさんが無関心だったり、斜に構えていた場合は、チームとして機能していない可能性もあります。

このように感情は、関係も最も捉えどころが難しいため、参加者の相互作用を丁寧観て行くことが必要です。

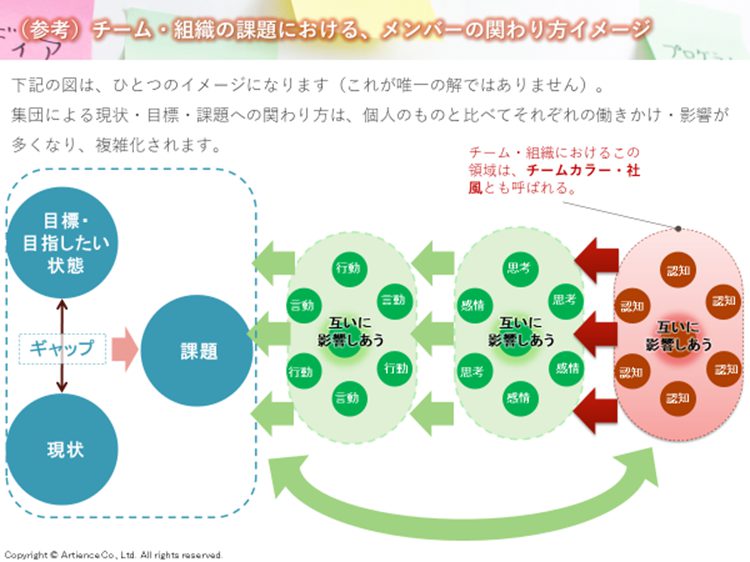

互いに働きかけ、影響を与え合うものです。そのため、とても複雑性が増します。一例として可視化したものを、当社ファシリテーション研修のテキストからご紹介します。

※ 当社、ファシリテーション研修のテキストより抜粋

3)ファシリテーションのコツを扱う際のポイント

「ファシリテーションのコツを扱う際のポイント」としては、下記6つをお伝えします

・参加者の認知の言語化を焦らない

・参加者一人の認知に引っ張られない

・複数の目で観る

・構造(システム)を観る

・議論・対話の場に介入する

それぞれ説明していきます。

ファシリテーター自身の状態を整える

ファシリテーター自身の状態を整えることが、とても重要です。状態が悪いと、余裕がなく自身の思考が固まり、視野狭窄に陥り、フラットに物事を観ることができなくなります。

例えば、会議・ワークショップの前に、顧客からのクレーム対応をしており、余裕がない状態だと、ファシリテーションのコツを扱う4つの観察は機能しなくなることが多いです。可能であれば、30分前に状態を整える時間があるとよいでしょう。難しければ、5分間でも深呼吸をし、温かいお茶を飲むだけでもかまいません。そして、自身の状態が悪いときは、自身の状態が悪いと認知するだけでもかまいません。状態を整えようという意識が働くので、状態が整っていきます。

このように、ファシリテーター自身の状態を整えることが、とても重要です。

参加者の認知の言語化を焦らない

参加者の認知の言語化を焦らないことが、とても重要です。強引に言語化を進めると、参加者の探求が浅くなったり、正解探しになります。

例えば、よくあるケースとして、ファシリテーターから「○○ということでよろしいですか?」と伝え、強引に言語化するケースです。参加者は無意識でも、ファシリテーターが言っているのだから、そうなのだろうと考えてしまいます。このような時は、下記のように言語化の手伝いをすると、より適切な働きかけになります。

「私からは○○と見えますが、いかがですか?全く違うかもしれないので、よければ言葉になっていなくてもコメントをいただけますか?」

このように参加者の認知の言語化を焦らないことが、とても重要です。

参加者一人の認知に引っ張られない

参加者一人の認知に引っ張られないことが、とても重要です。参加者一人の認知が全てではないためです。

例えば、役職の高い人や声の大きい人の発言に、会議もワークショップも引っ張られがちです。このような時は、ファシリテーターとして下記のような働きかけをするとよいでしょう。

「○○さんから見ると、そう見えるのですね。他の方はいかがですか?」

「御社や業界の常識は、そうなんですね。例えば、他業界では○○のような状況が生まれていますが、このような観点はありませんか?」

上記のような働きかけをすると、参加者の認知が広がっていきます。

このように参加者一人の認知に引っ張られないことが、とても重要です。

複数の目で観る

複数の目で観ることが、とても重要です。ファシリテーターの見立てを絶対にすると、とても危険です。そのため、他者の認知を決めつけることはNGです。

例えば、ファシリテーターが参加者の認知を決めつけてしまうと、抵抗感を覚え本音が出なくなり、参加者は言われたとおりに進めるという状況が生まれる場合もあります。そのため、常に自身の認知を疑い、他者の力を借りながら、ファシリテーションのコツを扱う4つの観察を行います。具体的には、ファシリテーターを2名体制で行ってもいいですし、アテンドスタッフや事務局の方と都度確認を取ってもいいでしょう。

このようにファシリテーター一人で見るのではなく、複数の目で観ることが、とても重要です。

構造(システム)(※)を観る

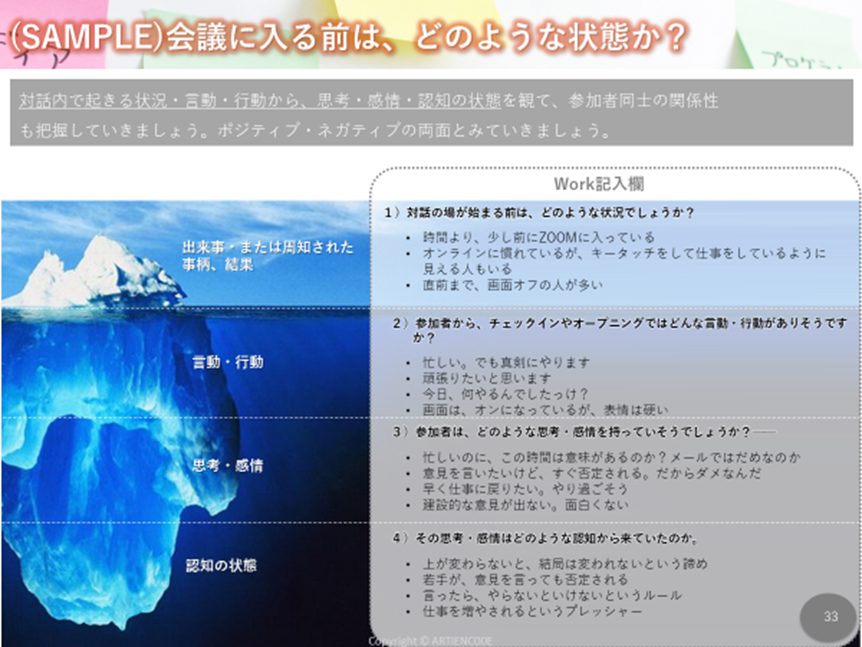

構造(システム)を観ることが、とても重要です。構造(システム)を紐解いていくと、認知が明らかになっていくことが多かったりします。構造(システム)を見るための方法としては、「学習する組織」のシステム思考や氷山モデル(メンタルモデル)を用いるといいでしょう。

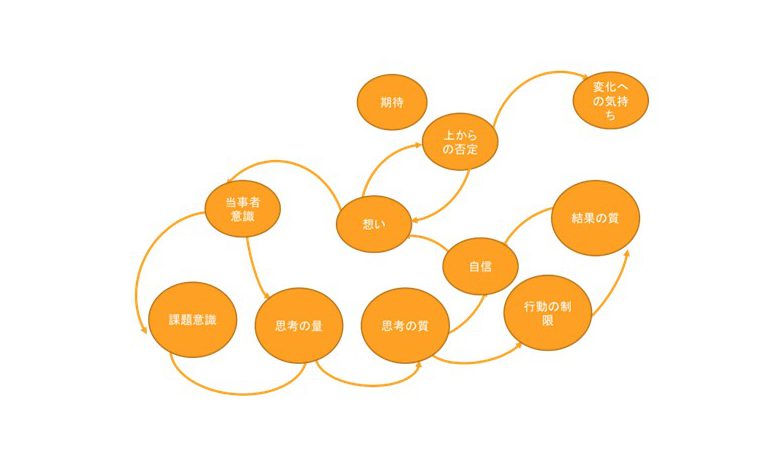

システム思考や氷山モデル(メンタルモデル)に関して、下記事例をご紹介します。下記は、当社のお客様との対話の際に、作成したシステム図です。

簡単に説明をすると、上司からの否定があり、想いが弱まり、当事者意識が無くなるため、課題意識も持たなくなり、思考の量も少なくなり、思考の質も無く行動の制限が強くなるので、結果が出ずに、自身が無くなり想いがさらに弱くなり、さらに上から否定があるという悪循環を生んでいる構造です。

ただし、経営陣や上司は、否定ではなく期待という認知を持っています。ここに、現場と経営陣や上司の認知のずれが起きています。

次に、氷山モデル(メンタルモデル)を、当社のファシリテーション研修のテキストよりご紹介します。

※ 当社、ファシリテーション研修のテキストより抜粋

上記のように紐解いていくと、構造(システム)が見えてくることで、 このようにシステム図や氷山モデルを用いて構造(システム)を観ることで、とても重要です。

ここでの構造(システム)とは、システム思考におけるシステムのことを指します。

「多くの要素(モノ、エネルギー、情報)がつながり、相互に作用し合うもの」を指します。

詳細を知りたい方は、下記コラムをご覧ください。

眼前にそびえる「複雑な課題」に向き合える思考法─「システム思考」

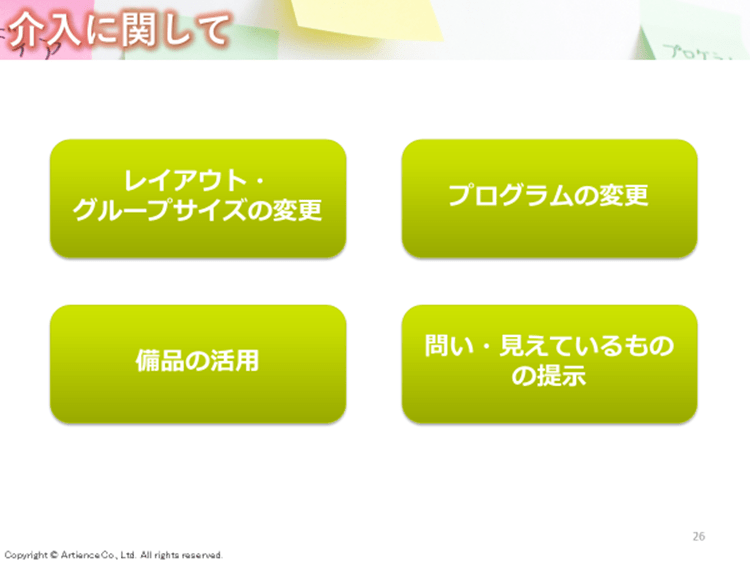

議論・対話の場に介入する

議論・対話の場に介入することが、とても重要です。

議論・対話の場に介入しないと、認知が見えてこないこともあります。介入方法(※)は、さまざまありますが、最も直接的なものは、「問いや見えているもの」の提示です。

具体例として、下記をご紹介します。

「心から、思っていますか?」

「私から見ると、みなさん、綺麗な言葉で片付けているように見えます」

「それは、みなさんの意見ですか?それとも会社の考えですか?それは本当に一致していますか?」

シンプルですが、とても強い働きかけです。ここで抵抗や反発などが起きることもあります。

例えば、筆者の経験ですが、一部上場企業のIT企業さまの次世代リーダー開発ワークショップのワンシーンをご紹介します。

自組織の強み・可能性というテーマで対話を行いました。対話は盛り上がっていましたが、ファシリテーターとして見えているものを提示しました。

「みなさんの対話からは、お金の話しか出てきません。みなさんの組織の強み・可能性は、お金なんですか?」

そうすると、一瞬沈黙が起きたあと、下記のような発言が出てきました。

「あなたが話せと言われたから、話しただけだ」

「そもそもこんな研修に意味があるのか。まったく実務と関係ない」

その後に一人の方が、話始めました。

「私も、今日一日ずっと気持ちが悪かった。私は、もっと世の中の役に立つ製品を創りたい」

長い沈黙が流れ、そしてそのワークショップの一日目は終わります。ただし、二日目のフォローセッションでは、「売上・利益を上げるのは当たり前で、より素晴らしい製品を世の中に提供していくにはどうしたらいいか」という対話になっていました。

このように、時には、議論・対話の場に強く介入することで、認知が見えて変化もしていきます。

※ ファシリテーターからの強い介入は、タイミングがとても重要ですので、多用は控えたほうがいいでしょう。難易度も高いため、経験も必要になります。

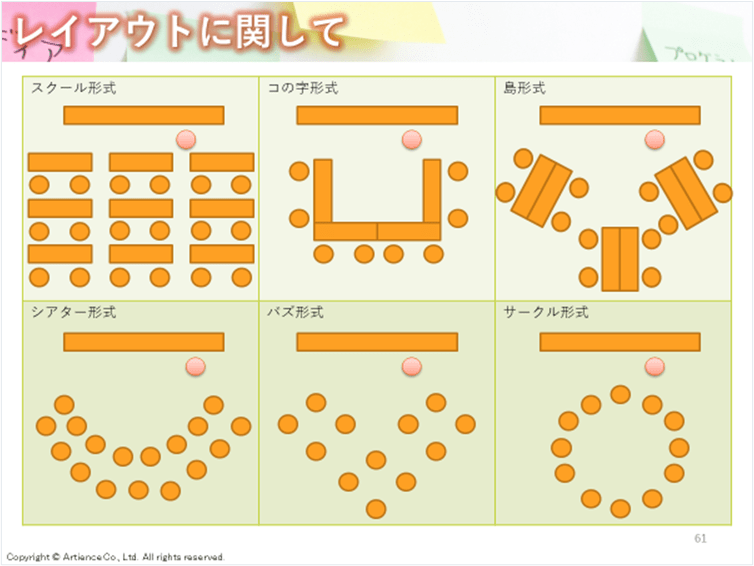

「レイアウト・グループサイズの変更」とは、サークル形式からバズ形式にして、話しやすくするなどです。

※ 当社、ファシリテーション研修のテキストより抜粋

※ 当社、ファシリテーション研修のテキストより抜粋プログラムの変更とは、予定していたプログラムではなく、その時に必要なプログラムに変更します。例えば、グループダイアログよりも全体ダイアログのほうがいいと考えれば、変更します。

備品の活用とは、その名の通り備品を活用します。発言があまり出なければ、付箋に一度書いてもらってから、発言を促してもいいでしょう。

※ 「問い・見えているものの提示」は、先ほど事例をお伝えしているので、ここでの説明は控えます。

4)【参考】オンラインにおけるファシリテーションのコツ

オンラインの際にファシリテーションのコツを扱う4つの観察は、難易度が上がります。ファシリテーターが、全体が見えなかったり、参加者の上半身しか見えないということが起きるためです。ただしオンラインでもできることはあります。

具体的には、下記3点が特に活用できます。

・複数の目で観る

・議論・対話の場に介入する

それぞれ説明していきます。

参加者にアウトプットを多く出してもらう

通常のプログラムに加えて、チャットなどで、発言を促すといいでしょう。 アウトプットの内容だけではなく、アウトプットを出すスピード感まで観て、その背景に何があるんだろう考えていくといいでしょう。参加者にアウトプットを多く出してもらうことで、「ファシリテーションのコツを扱う4つの観察」が可能になります。

複数の目で観る

アテンドスタッフなどに参加者の表情・態度や、ブレイクアウトルームでの発言や表情・態度を観てもらうといいでしょう。

例えば、参加者が画面の近くにいるか、遠くにいるかでも、参加度合いが分かるかもしれません。ミュートにしながら、仕事の電話をしていることもありますし、スマートフォンを操作しているような仕草なども観ることができます。

アテンドスタッフに事実を拾ってもらい、複数の目で観ることで、「ファシリテーションのコツを扱う4つの観察」が可能になります。

議論・対話の場に介入する

リアルよりも、積極的に介入するといいでしょう。ただし、強い介入というより、ブレイクアウトルームでの対話・議論を多めにしたり、問いを投げることを意識するといいでしょう。筆者が多く行うのは、プログラムの変更として、参加者に内省の時間をこまめに取るということです。内省することで、発言の量や質に変化が起きることが多いです。反応的な対応をしないためです。

このように、リアルよりも積極的に介入することで、「ファシリテーションのコツを扱う4つの観察」が可能になります。

4)まとめ

本コラムでは、ファシリテーターのコツの扱い方をお伝えしていきました。ファシリテーションのコツとは、参加者の認知(メンタルモデル)まで観ることです。

参加者の認知(メンタルモデル)まで観るために、下記4つの観察が必要であることをお伝えしました

・思考を観る

・感情を観る

・関係を観る

そして、「ファシリテーションのコツを扱う際のポイント」として、下記6つのポイントと、オンラインにおけるファシリテーションのコツもお伝えしました。

・参加者の認知の言語化を焦らない

・参加者一人の認知に引っ張られない

・複数の目で観る

・構造(システム)を観る

・議論・対話の場に介入する

・【参考】オンラインにおけるファシリテーションのコツ

本コラムを通して、「ファシリテーションのコツとは何か」を理解し、「ファシリテーションのコツをどのように扱っていけばいいか」を分かっていただけたかと思います。

ファシリテーションのコツを身に付けていくには経験が必要になりますが、「ファシリテーションのコツとは何か」を理解したことで、みなさんのファシリテーションの経験がより質の高いものになっていきます。「ファシリテーションのコツ」は、一朝一夕で身に付きませんが、愚直に本内容をもとに習得していただければと思います。

アーティエンスでは、ファシリテーション研修も実施しているので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

▼ファシリテーションのコツも学べる【公開講座】はこちらから

※ 当社、

※ 当社、 ※ 当社、

※ 当社、