-

[ 研修・セミナーレポート ]

2023年4月7日 ビジネススキル研修ー公開講座研修レポート

- 2023/4/12作成ー本内容は、2023年4月7日に開催した「ビジネススキル研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:15社、参加人数:84名、集

- 詳細を見る

【新入社員の教育方法】 主体性を高める効果的な4つのポイントとは?

更新日: ー

作成日:2023.1.6

2023/8/1更新ー 2023/1/6作成ー

「初めての新入社員採用で、新入社員の教育方法が分からない」

「『背中を見て学べ』が通用しない。時代にあった新入社員の教育方法が分からない」

「属人的ではなく、組織として新入社員を教育する力を養うための方法を知りたい」

このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

当社では、毎月1回、人事担当や育成トレーナーの方が集い、若手・新入社員育成について学びを深めるGrowth Meetingというオンライン勉強会を実施しています。

そこでも毎回、「新入社員教育が年々難しくなっている気がする。自組織にとっての正解が分からない。」といったお悩みをよくお聞きします。

当たり前ですが、新入社員が育ってきた環境は毎年異なります。それら傾向や年ごとの特徴をふまえて、新入社員教育は年々アップデートしていく必要があります。

そこで今回は、新入社員向け教育方法で押さえるべきポイント、最近の新入社員の特徴に合わせた方法と年間スケジューリング例をお伝えします。このコラムをお読みいただくと、新入社員向け教育方法の種類と特徴を理解でき、新入社員の教育計画を立てられる状態になります。 週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。 今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。 【受付中】2024年卒新入社員研修(公開講座)\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

1日、1名から参加可能|『周囲から応援される”やり抜く”新入社員の育成』でハイパフォーマーな新入社員を。

目次

1)新入社員の主体性を促す教育方法のポイント4選

新入社員の教育は、新入社員の成長を促して自組織の目標を達成するため、そして新入社員自身のやりがい・成長を育むために行います。その際に意識して頂きたい教育方法のポイントが4つあります。

・インサイドアウトを促す

・新入社員が目標を理解できている

・挑戦や質問できる環境を整える

・適切なフィードバックがある

これらのポイントを意識して欲しいのは、新入社員が主体的に行動できるようにするためです。それぞれについて具体的にお伝えします。

インサイドアウトを促す

インサイドアウトとは、新入社員自身の内側から学びたいという思いを持てるようにすることです。やらされ感で教育を受けてしまうと、学びが弱くなってしまいます。

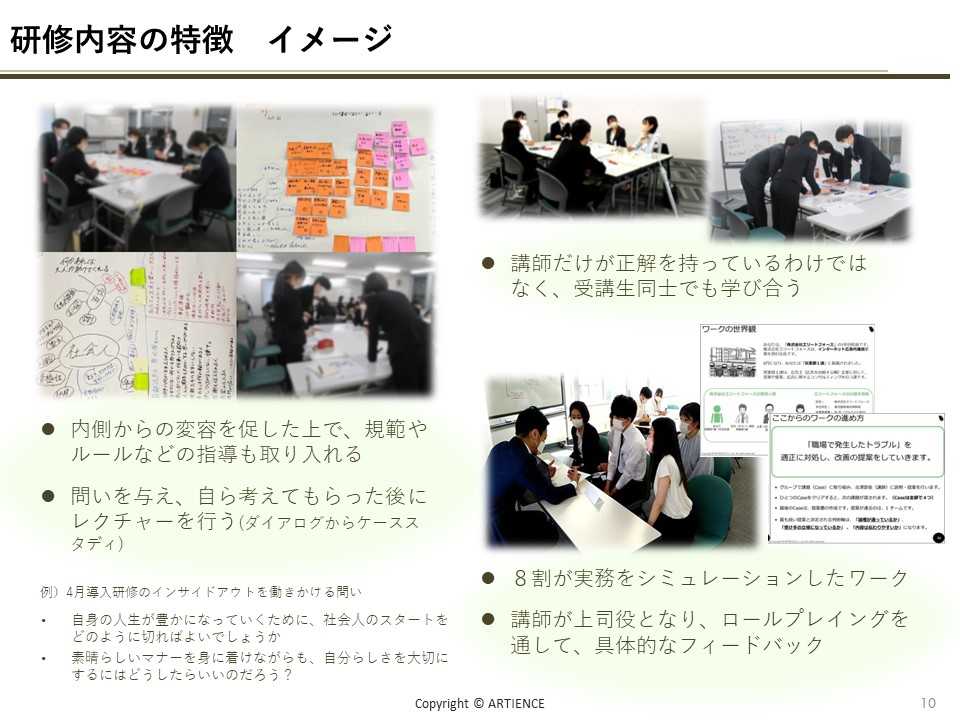

当社では、研修の始めにワールドカフェを行う時間を設けています。

例えば、社会人の自覚研修では、次のような問いを投げてグループで対話をしてもらいます。

※ 当社社会人の自覚研修のテキストより一部抜粋

この問いによって「学生と社会人の違い」を新入社員自ら言語化し、探求してます。「今までのように過ごしてはいけないから、社会人として仕事ができるように研修で学べることは学ばなくては」という意識を持てるようになります。講師からこの内容を伝えられても、新入社員がこの言葉を100%で受け止めるということは難しいため、自分の中から湧いてきた感覚として持ってもらうことがポイントです。

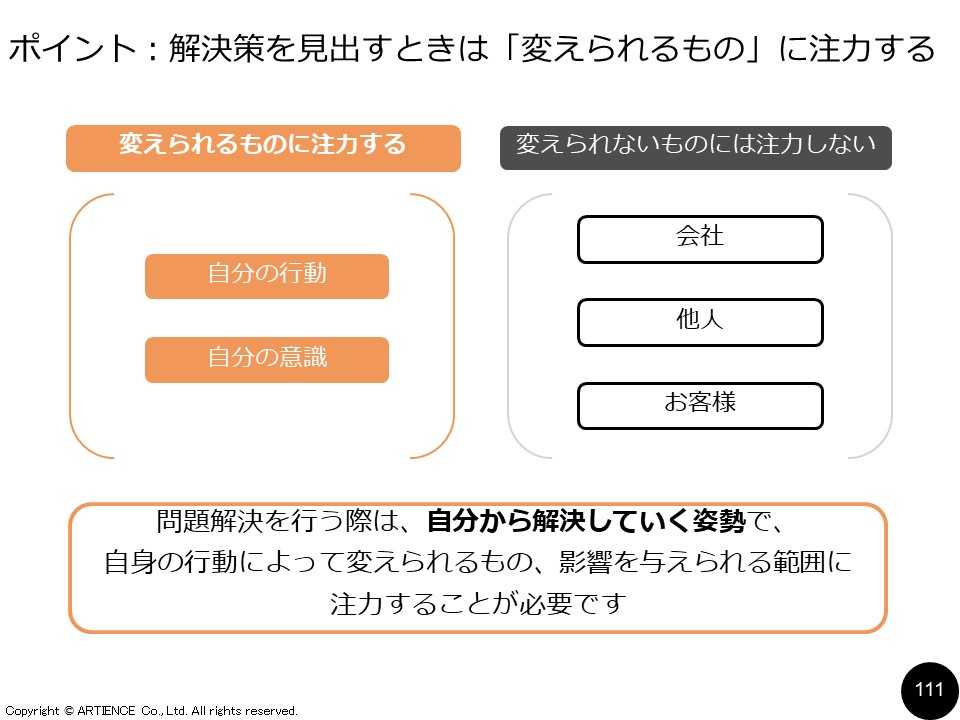

インサイドアウトを促すためには、問いを渡すという他に「変えられるものに集中する」ことを理解してもらうことも重要です。変えられるものではなく、変えられないものにばかり意識が向いてしまうと、他者や環境のせいにし、自分自身を変えようとしないためです。

例えば、新入社員が「担当トレーナーの教え方が悪いから自分は成果が出せない」と考えている状態だとします。その状態で、自分の内側から変わりたいと思うことができないのは明確でしょう。自分の中にではなく、自分の外に課題があると認知してしまっている場合は、インサイドアウトを促すことが難しいです。

当社のビジネススキル研修や成長力強化研修では、次のような学びも渡しています。

このようにインサイドアウトを促すことで、今の状況に対して新入社員自身で課題を持ち、解決のために学ぼう、提案してみようという意識が強まるため、結果的に成長に繋がるのです。

新入社員が目標を理解できている

新入社員自身が組織から何を求められているのかを理解しておくことが必要です。

組織からの期待が分からないままでは頑張る方向性が分からなくなるためです。そのため、1on1の中で、目標に対して今どの位置にいるのかを確認し、成長のために何が必要かをトレーナーと新入社員自身で対話をしながら決めていきましょう。トレーナーと新入社員が同じ方向を向いて歩いて行けると成長も促しやすくなります。新入社員に展開する際は、次の3つのポイントを意識して伝えてみましょう。

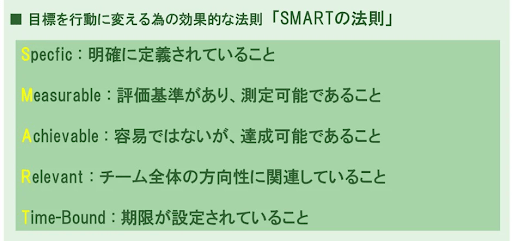

内容を明確かつ具体的に伝える(SMARTの法則)

※ 当社育成担当者・OJTトレーナー研修のテキストより一部抜粋

相手が知らないような専門用語を使うときは、きちんと意味を伝える

例:アポイント、ロープレ、成果数、コンバージョン等

相手が理解を深めるための機会を持つ

例:確認させる、質問させる、反芻させる等

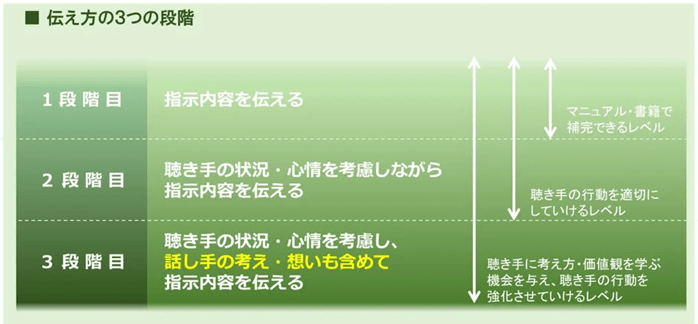

目標をただ一方的に伝えても、新入社員が理解できていないと、それは伝わっているとは言えません。新入社員が目標へコミットすることができるようにするためにも、新入社員が自分事として目標を捉えられるように伝えます。伝え方には次の図のように3段階あると言われています。

目標を展開する、という内容で考えると

1段階目が、育成計画を渡すだけ

2段階目が、育成計画を渡し、新入社員に不安なところを聞いてフォローする3段階目は、目標を渡す人が大切にしている考え方や想いを言語化して伝える

3段階目まで実行することで、新入社員の共感レベルが上がり、関係性強化にも繋がります。

せっかく良い目標を作っても、新入社員がその目標をしっかり受け止めることができなければ、目標は意味のないものとなってしまいます。 新入社員が自分と同等の納得や理解があって初めて成り立つということを十分に理解しておきましょう。

新入社員が目標を理解し自分事化して考えることができると、目標達成のために主体的に行動できる新入社員を教育することができます。

挑戦や質問できる環境を整える

新入社員が前向きに仕事に取り組めるよう、新入社員が挑戦したいと思っていること支援したり、質問をしやすい環境を整えることが、成長促進につながります。その中で、自身で成長している実感を感じたり、何かしら実績を創ることができると、仕事の楽しさを感じることができ、成長意欲が高まるという好循環を生み出すことができます。

例えば、業務の中で新入社員に考えてもらう余白をつくった業務を依頼するとか、1日の中で質問できる時間をあらかじめ確保しておくなどです。特にテレワークで質問がしにくいと感じている新入社員は多いため、いかにコミュニケーションの負担を減らしてちょっとした質問を行える簡単にコミュニケーションを取れる環境を作るかもポイントになります。

適切なフィードバックがある

新入社員の言動に対して、適切なフィードバックがあることで成長を促すことができます。新入社員が積極的に物事に取り組んでも、そのことに対して誰からもフィードバックが無いと、自分が行っていることが組織からみて良いことなのか自信が持てなくなったり、放って置かれている感じがしてモチベーションが低下するためです。

成長を促すフィードバックのポイントは5つあります。

1.「ポジティブ:ネガティブ」は「5:1」の割合を意識する

2.新入社員の「自己」ではなく「行動」に焦点を当てる

3.コンパクトに、日常的に、高頻度で行う

4.業務支援・内省支援・精神支援の3つを押さえている

5.チームで相互にフィードバックし合える仕組みを創る

1.「ポジティブ:ネガティブ」は「5:1」の割合を意識する

「5:1」の割合については、夫婦の離婚率予測で有名なジョン・ゴットマン博士(Dr. John Gottman)が、この割合で互いに関わることが良好な夫婦関係の維持においては非常に重要である、という研究結果を導き出したからです。博士はこの研究結果を基に、リーダーシップやフィードバックの分野においても大きな影響を与えています。

ただ、無理やり良いことをでっちあげて褒めても意味はなく、日々のちょっとしたやり取りをポジティブに行うという意識を持つことがポイントです。

2.新入社員の「自己」ではなく「行動」に焦点を当てる

「あなた」を主語にしてフィードバックすると、受け手である新入社員は「自分はダメなんだ…」と自分自身が否定されたように感じ、自己嫌悪に陥りやすくなってしまうことがあるためです。「本人の行動」を主語にしてフィードバックを行うと、「この行動を変えていけばいいんだ!」と理解でき、次なる行動にも繋がりやすく、フィードバックの効果も出やすくなります。

3.コンパクトに、日常的に、高頻度で行う

一度の情報量が多いフィードバックは、受け手が理解するのに負担がかかり、次なる行動に繋がりにくくなってしまうためです。的を絞ったこまめなフィードバックだと、受け手も「これならできそう」と思えます。そして、高頻度でフィードバックを受け取り、改善行動を行うことで、前進感や成長実感が持てて、フィードバック効果を実感できるはずです。

4.業務支援・内省支援・精神支援の3つを押さえている

中原淳氏の「フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術」によると、職場で人が育つためには、業務支援、内省支援、精神支援の3つの支援を他者から受ける必要があると言っています。

・業務支援は、仕事のやり方を教え、必要に応じてアドバイスすること

・内省支援は、振り返りを促してあげること。客観的な意見を伝えて、本人の気付きを促すこと

・精神支援は、励まし褒めること。本人の感情のケアをすること

です。これらの3つがバランスよく意識してフィードバックできると、成長を促すことに繋がります。精神支援については、人事・トレーナー・先輩だけでは難しい部分もあるかもしれませんので、同期同士で支えられるように、同期間で関係性を創ることができる取り組みや、定期的に新入社員の同期で集まる機会を設けると良いと思います。

5.チームで相互にフィードバックし合える仕組みを創る

フィードバックする・されるという固着化した一方通行な関係性ではなく、チームメンバー同士で気軽にフィードバックし合える機会や仕組みを創ることが新入社員の成長を促すために重要だからです。

例えば、当社では上司と新入社員が営業同行する場面で、「テーマ(「お客様との関係性構築」やヒアリングなど」)を渡し、学びになった点/よく分からない・気になった点の2点を考えて、商談後に伝えてもらう」といった内容を行っています。学んでほしい観点を事前に伝えておくと、新入社員も伝えやすくなりますし、それが結果として、フィードバックになり、上司も多様な視点を取り入れやすくなります。

このように適切なフィードバックを行うことで、新入社員が成長するためのきっかけとなるのです。フィードバックについて詳しく知りたい方は、新入社員が育つフィードバックとは?基本となる考え方や方法を詳しく解説もあわせて御覧ください。

2)新入社員の教育方法:3つ種類と最近の新入社員の特徴に合わせた方法

教育方法の種類は大きく分けて3種類あります。

・Off-JT(Off the Job Training)

・OJT(On the Job Training)

・SD(Self Development)

それぞれについて説明します。

OFF-JT

Off-JTとは、OJTに対して、職場を離れて、講習や研修などを行う人材教育のことを指します。Off-JTの投資対効果を高めていくためには、「研修転移」の理論や方法論を理解し、実践していくことが非常に重要です。

※研修転移:研修で学んだことが、仕事の現場で一般化され、役立てられ、且つその効果が持続されること

Off-JTの特徴

〇 一度に多くの人数に対して教育をすることができる

〇 現場で活かすための基礎を学べる

✖ 個々に合わせた教育は難しい

Off-JTで行うお勧めの教育内容

・実務を行うベースとなるスキル内容

例)ビジネスマナーやビジネススキルなど

・キャリア開発のベースとなる考え方

例)ありたい姿の言語化など

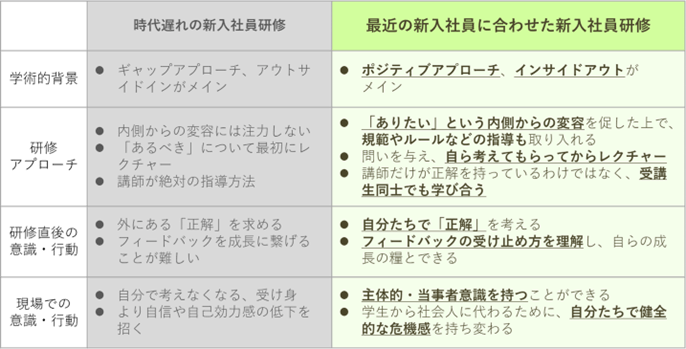

最近の新入社員の特徴に合わせた方法

「あるべき」ではなく「ありたい」を醸成することがポイントです。新入社員が各々持っている「ありたい」を「あるべき」で否定してしまうことになりかねないためです。

最近の新入社員は、多様な情報や価値観に触れて育ってきたため、各々が多様な'理想のあり方=Be'を持っています。一方で、自身のキャリアについて考え始める学生時代にコロナ禍が直撃し、アルバイト等の社会経験や実際の仕事の現場に触れる機会が減少しました。このため、多様な'理想のあり方=Be'と'実際の業務=Do'を紐付けられているケースが少なく、乖離が発生してしまっているのです。

このような特徴を持っている最近の新入社員には、「ポジティブアプローチ」や「インサイドアウト」といった学術的背景を踏まえて、育成のアプローチを行っていくことがポイントです。

当社でも上記のポイントを押さえた新入社員研修を実施しております。

このようにOFF-JTでは、現場から離れて一度に大勢の新入社員に向けて、仕事の基礎となるスキルや考え方を伝え、また実践する場所を作ることができます。

OJT

OJTとは、組織の上司や先輩が、部下や後輩に対して具体的な仕事を与え、その仕事を通して、業務に必要な知識・技術・考え方などを指導し、修得させることを指します。

OJTの特徴

〇 実業務を行いながら個別に指導できる

✖ OJTのスキルによることが大きく、教育に個人差が出やすい

OJTで行うお勧めの教育内容

実務に合わせたスキル内容:配属先での業務を行う中で発生する課題やトラブルに対して指導したり、フォローするなど、その場に合わせて教育を行います

最近の新入社員の特徴に合わせた方法

OJTを行う際は、新入社員の発言について、背景を確認するようにすることがポイントです。コミュニケーションに苦手意識を感じる新入社員が増えたためです。

最近の新入社員は、コロナ禍によりアルバイト等の社会経験や対面で人と関わる機会が減少し、仕事を進める上で基礎となるコミュニケーションの機会が減少したため、「大人と話すのが怖い…」という声も伺います。

また、最近の新入社員は、スマホ・SNSネイティブで、友達や周囲の人とのコミュニケーションの取り方として、スタンプ等を多用し、ビジネスでも活かせるようなメール等の文章・電話コミュニケーションの機会が減少しました。コロナ禍で友人との雑談機会も減少し、またアルバイト活動の減少に伴い、他者からの指摘や叱られる機会も少なくなりました。

そのことで、世代ごとに期待する反応や意思疎通が叶わず、お互いにストレスや認知のギャップが発生する可能性が高いと思われます。

そのため、新入社員の発言に対して反応的に対応するのではなく、一度背景を聞くことを意識して頂きたいです。

例えば、新入社員に依頼した資料がトレーナーが事前に伝えていた内容と合っていなかったとします。その際いきなり「この資料はこうやって作ってって伝えていたよね?直してもらえる?」と伝えるのではなく、一旦背景を聞くということを行います。

この場合だと「資料作成ありがとう。この前、イメージをすり合わせさせてもらったと思うんだけど、自分なりに考えてくれたようだから、このような資料にした理由を教えてもらえる?」と聞いてみます。そうすると、新入社員から「こっちの方が見やすいと思って作成しました」と返ってくるかもしれません。

自分なりに工夫したということは主体的で評価できることですが、事前に相談してくれなかったことと、アウトプットの質が下がってしまっている場合は、フィードバックが必要です。

例えば・・・

「自分なりに工夫してくれたんだね。言われたことだけじゃなくて、○○さんなりの工夫してくれるのはとても嬉しいし、他の業務でもぜひその想いを持って取り組んで欲しいと思います。

ただ、2つお願いがあります。1つは、事前に相談して欲しかったなということ。私としては、事前にすり合わせたイメージで作成してくれると思っていたから、期待とのズレが起きてしまっているんだよね。次からは作業前の下書き段階で構わないので、一度相談してほしいな。

もう1つは、工夫してくれたことはとても嬉しいんだけど、肝心な他社との比較のページの内容が弱くなってしまっているんだよね。ここは、自社のサービスをアピールするためにとても大切なページだよね。すり合わせた時の要素は落とさずに作成したいと思うから、このように改善するのはどうかな?」

というような伝え方です。

仕事を行う中で、より悪いアウトプットを出そうと努力する人はいません。何かしらの意図を持って作業をしているはずです。その意図を確認しないまま、頭ごなしに否定してしまうと、せっかく新入社員が自分なりに工夫したことを否定してしまうことになります。その経験が続くと、自分なりに工夫してもどうせ直されるだけだから、最初から言われたままにしようという思考になり、主体的に行動するということが無くなっていきます。

一度このループに入ると、新入社員の主体性を取り戻すために、一層の時間と手間がかかります。新入社員の発言について、背景を確認することは行っていただきたいです。

OJTについて詳しく知りたい方は、下記のコラムもお勧めです。

・OJT研修の内容によって「人が育つ組織をつくる」ための3つのポイント

・新入社員が育つフィードバックとは?基本となる考え方や方法を詳しく解説

SD(Self Development)

SDとは、自己啓発、社員による自発的な学習を意味します。OJTやOff-JTと大きく異なるのは、原則として企業に強制力がない点です。

SDの特徴

〇 新入社員が学びたいスキルを学ぶことができる

〇 個人の裁量やありたい姿に合わせて調整できる

✖ 新入社員のやる気によってスピードや量、質が変わる

SDで行うお勧めの教育内容

・+αで新入社員が学びたいと思っている内容

・+αで現場が少し知識を知っておいて欲しいなという内容

専門に近いスキルの場合が多い

最近の新入社員の特徴に合わせた方法

仲間と学び合う感覚を持てるような取り組みを検討することをお勧めします。

最近の新入社員は、活動的な人・消極的な人とのスタンス面でのグラデーションがより一層拡大しているためです。

学生時代の大半をコロナ禍で過ごした新入社員は、コロナ前と比較してより意識的に情報収集や積極的に行動をしなければ、何も経験できない状態となることが多くなります。社会人になる前からそういった経験の差が大きくなり、それによってさらにスタンスやマインドの格差グラデーションがより一層拡大しているように見受けられます。

全てを個人に任せて実施するとなると、このスタンスの差がそのまま学習時間や成果にも繋がり、差が開く一方になります。一部が成果を出せていれば良いと思うかもしれませんが、人口が減っていくばかりで、転職も当たり前になっている今、一度社員が退職すると再度新たな社員を採用することは負担やコストが大きくなります。

消極的な新入社員も、自分はもうダメだと思い込み、自ら退職を選ばないようにするためにも、置いていかないという姿勢や、そのための取り組みは意識して導入すると良いです。

例えば、2ヵ月に1度、同期で自分が学んだことをシェアする会を開いても良いかもしれませんし、トレーナーと一緒の講座を受けて、次の日からトレーナーと一緒に学んだことを意識しながら仕事を行うようにするという取り組みをしてみても良いかもしれません。個々で競わせたり、孤独感を感じさせてしまわないように、皆で学び合っているという感覚を持てるような取り組みを意識してみてください。

【補足】1on1ミーティング

1on1ミーティングとは、新入社員とトレーナーや人事が1対1で対話を行う場です。

近年はキャリア開発も教育の一つとして考えられることが多くなっています。

1on1ミーティングの特徴

〇 業務内容に直結しない未来や現在の話ができる

✖ 1on1を行う人によって個人差が生まれる

✖ 1on1を行う人との関係性によって話す内容の深さが変わる

1on1ミーティングで行うお勧めの教育内容

・新入社員の将来の姿を共に考える

最近の新入社員の特徴に合わせた方法

新入社員がどうありたいかの確認を丁寧に行いましょう。新入社員は、多様な'理想のあり方=Be'を持っていますが、'実際の業務=Do'との紐付けを行えていないためです。紐付けを行えないままにしてしまうと、業務を行う中で理想に近づいている実感が持てず、モチベーションが下がり、成果にもネガティブな影響が及んでしまいます。

具体的には、「どんな仕事がしたい?」「それは何で?」「その仕事ができたらどんなことがしたい?」など理想を知る質問からどうありたいのかを確認します。その後、「そのためにはどんなスキルや経験が必要だと思う?」などの質問をして、ありたい姿になるために必要な要素を洗い出していきます。その要素の中に、今の業務が関わっていることがわかると、ありたい姿のために今の業務も必要になることが理解できるため、期待感を持って仕事に取り組むことができるようになります。

新入社員の中には、ありたい姿が無い人もいます。その際は、「どんな仕事が楽しかった?」「今までの仕事の中で褒められて嬉しかったことはある?」などの質問をして、何に楽しさや嬉しさを感じているのかを確認します。そこから、その楽しさや嬉しさを感じられる業務をいくつか紹介してあげられると、ありたい姿を見つけていけるようになります。

新入社員に教育を行うときは、このような教育方法の中から、新入社員に与えたいスキルに適切な方法を選択し、最近の新入社員の特徴に合わせて実施します。

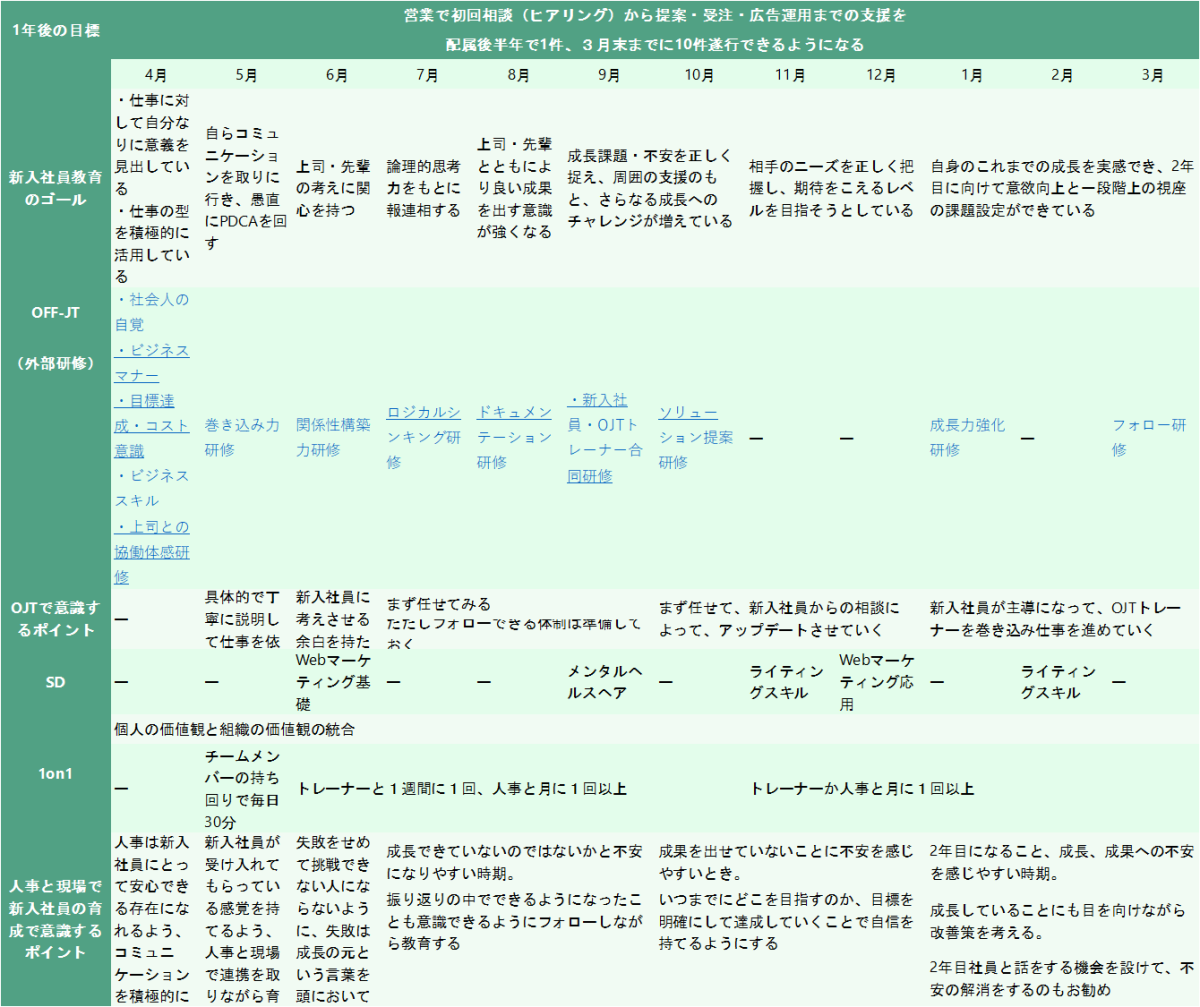

3)【具体例】新入社員の教育方法・内容に関する年間スケジュール

今までの内容を踏まえ、新入社員の教育方法と内容のスケジューリング例は下記となります。

5月配属の広告代理店の新入社員の教育内容です。

こちらから、Googleスプレッドシートでご覧いただけます。

編集可能なデータ形式をダウンロードしたい場合は、下記フォームよりお願いいたします。

4)まとめ

今回は、新入社員向け教育方法のポイントと、新入社員向け教育方法の種類、最近の新入社員の特徴に合わせた方法と年間スケジューリング例をお伝えしました。

新入社員の教育方法として、新入社員の主体性を高めるために意識して頂きたいポイントは以下の4つです。

・インサイドアウトを促す

・新入社員が目標を理解できている

・挑戦や質問できる環境を整える

・適切なフィードバックがある

上記ポイントのより効果的な取り入れ方法や、新入社員研修についてお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。