-

[ 研修・セミナーレポート ]

2023年4月4日 社会人の自覚研修ー公開講座研修レポート

- 本内容は、2023年4月4日に開催した「社会人の自覚研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:17社、参加人数:95名、集合型3クラス・オンライン型

- 詳細を見る

新入社員はいらない存在ではない!新入社員の存在意義とは何か?

更新日:

グーグルで「新入社員」と検索すると、ネガティブなタイトルが出てくることが多いです。

「新入社員はいらない存在」という悩みの記事もあります。

新入社員は、年齢的に経験も少なく、ビジネススキルも習得されていません。人として未熟な部分も多いでしょう。

しかし、新入社員は、本来ネガティブな存在ではありません。大切な仲間です。

本コラムでは、「最近の新入社員の傾向」を理解した上で、新入社員がポジティブな存在となるために組織側(上司・トレーナー・先輩社員・人事・経営者など)が取るべきコミュニケーション方法をお伝えします。

最後まで読んでいただくと、新入社員に対して建設的に向き合うことが可能になります。新入社員とワクワクや喜びを共感できる機会も増えていくでしょう。

目次

1. 新入社員は、「組織の未来と今を創る」存在

アーティエンスでは、新入社員は「組織の未来と今を創る」存在だと考えています。

組織の未来

新入社員が成長しパフォーマンスがあがることで、組織の業績は上がっていきますし、世の中への価値提供が大きくなり、組織としての存在価値も高まっていくでしょう。

組織の今

新入社員が入社することで、上司やトレーナーをはじめ先輩社員が新入社員を育成するという機会に恵まれ、学ぶことが多くなります。その結果「組織としての学習機会」が多くなります。必然的に組織力は高まっていくでしょう。

新入社員は「組織の未来と今を創る」存在であるため、大切に育てていく必要があります。

(参考)新入社員から「既存社員」はどう見えるか?

新入社員は、既存社員に対して、「怖い存在」や「遠い存在」に観られるケースが多くなっています。24年卒新入社員は、コロナ禍の中、大学一年生(ストレートに大学に進学した場合)を迎えた世代が多いです。入学当初は緊急事態宣言で混乱していました。授業はすべてオンライン、サークルにも入れず、アルバイトもできないという状態でした。そのため、極端に年長者とコミュニケーションを取れる機会が少なくなりました。新入社員は、ただでさえ既存社員に対して「怖い存在」や「遠い存在」と捉えます。年長者とのコミュニケーションが不得手な新入社員はそれがより強化される環境ができています。「2. 最近の新入社員の傾向は?」で、最近の新入社員の傾向をよりお伝えできればと思います。

2. 新入社員の存在意義を高めるために知っておきたい最近の新入社員の4つの傾向

まずは最近の新入社員の存在意義を高めるために、設立14年経った当社が下記情報をふまえて最近の新入社員の主な傾向を4つお伝えします。

・毎年新入社員研修をアップデートするための調査内容

・毎年新入社員研修を実施して得た生々しい情報

・クライアントからの新入社員の現場での情報

2-1. ネガティブフィードバックが苦手だが、ポジティブフィードバックはとても素直に受け入れる

最近の新入社員は、ネガティブフィードバックが苦手だが、ポジティブフィードバックはとても素直に受け入れます。コロナ禍により、コロナ禍以前の学生と比較すると、様々な経験が不足しており、おのずとフィードバックの量が少なく、フィードバックに対して慣れていません。そのため、フィードバック自体を新鮮に受け止めます。

当社の新入社員研修の際のエピソードを、2つご紹介します。

一つ目は、ネガティブフィードバックへの反応です。

研修冒頭で、新入社員に対して講師より研修中は携帯電話は出さないように伝えていましたが、携帯を出していた新入社員がいました。講師から、グループワーク中に携帯電話をしまうように促したところ、カバンの中にしまったのはいいのですが、講師に対しては全く無反応で、無視するような形になりました。休憩時間に、講師が新入社員本人と話したところどのような対応をすればいいかわからなかったそうです。

二つ目は、ポジティブフィードバックへの反応です。

当社は、グロースマインドセット(※)という考え方を大切にしており、グロースマインドセットを育むために、ポジティブフィードバックを多めに行うことを意識しています。そして、それを人事の方にも伝えています。ある銀行の人事の方が実際にポジティブフィードバックを新入社員に行ってみると、とてもうれしそうに感謝していたとのことです。「ここまで私たちのことを見てくれているのは、とてもうれしいです!」とお話されていたようです。

このように最近の新入社員は、ネガティブフィードバックは苦手だが、ポジティブフィードバックはとても素直に受け入れます。

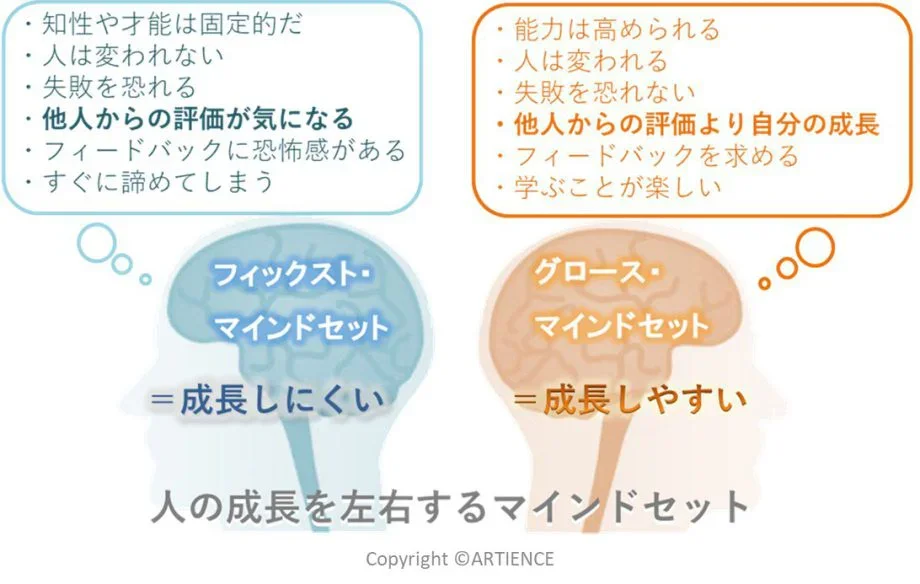

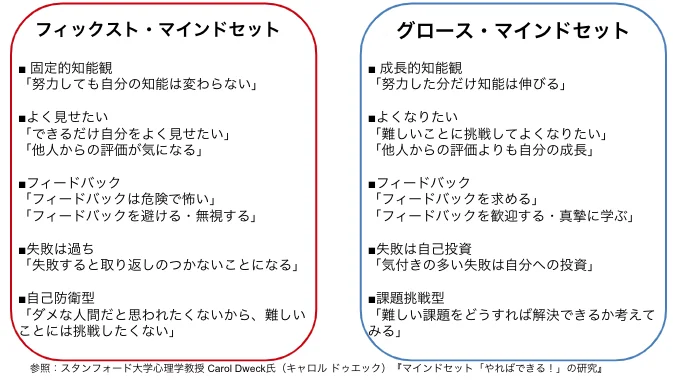

グロース・マインドセット(Growth Mindset)とは、「自分が持っている能力や才能は、経験や努力によって成長できる」と思えている状態を指します。これは、スタンフォード大学心理学教授キャロル・ドゥエック氏によって提唱されました。

グロース・マインドセットと対極にあるのがフィックスト・マインドセット(Fixed Mindset)で、「自分が持っている能力や才能は先天的なもので、経験や努力では成長しない」と思い込んでいる状態です。

自分の成長にフォーカスできていて、自分は変わることができると思えている新入社員は、成長するための努力をしたり、フィードバックを自身の成長の糧として受け取ることが出来ます。結果として、成長スピードが早く、組織で活躍できる人となっていきます。

自分の成長にフォーカスできていて、自分は変わることができると思えている新入社員は、成長するための努力をしたり、フィードバックを自身の成長の糧として受け取ることが出来ます。結果として、成長スピードが早く、組織で活躍できる人となっていきます。

グロース・マインドセットとフィックスト・マインドセットを持っている新入社員では、受け止め方に次のような差が生じます。 グロース・マインドセットを持っている新入社員は周囲の人を頼りながら主体的に仕事を行うため、成長を期待できます。しかし、フィックスト・マインドセットを持っている新入社員は、仕事に対するモチベーションが低く、言われたことをやる状態になるため、成長を期待することが難しくなります。

グロース・マインドセットを持っている新入社員は周囲の人を頼りながら主体的に仕事を行うため、成長を期待できます。しかし、フィックスト・マインドセットを持っている新入社員は、仕事に対するモチベーションが低く、言われたことをやる状態になるため、成長を期待することが難しくなります。

ただ、マインドセットとは“考え方のクセ”であり、人は誰しもがグロース・マインドセットとフィックスト・マインドセットの両方を兼ね備えていると言われています。環境や状態によってどちらかのマインドセットの傾向が強くなるかが変わるということです。

学生から社会人という新しい環境に大きく変わった新入社員は不安も多く、フィックスト・マインドセットが強くなる傾向にあります。そのため、意図的にグロース・マインドセットを育み、成長を支援していく必要があります。

2-2. 情報処理は早く、マニュアルがあるとスキルの習得が速い

最近の新入社員は、情報処理能力は早く、マニュアルがあるとスキルの習得が速いです。デジタルネイティブと言われる新入社員は、普段から大量の情報と触れ合い、情報の中から学びを見つけて実践してきました。さらにコロナ禍により、それは加速していきました。

例えば、YouTubeを1.5~2倍の速度で見る方も少なくありません。YouTubeでノウハウ系の動画を見て学ぶ機会も多くあります。

このように最近の新入社員は、情報処理は早く、マニュアルがあるとスキルの習得が速いです。

2-3. 初めて行うことやチャレンジすることを、とても恐れる

最近の新入社員は、初めて行うことやチャレンジすることを、とても恐れる傾向があります。これもコロナ禍により、失敗する機会が減ったことが上げられます。

サークルやアルバイトで失敗して叱られるという経験が少なくなってしまったこともあるでしょう。また「2-2. 情報処理は早いので、マニュアルがあるとスキルの習得が速い」の事例のYouTubeなど事前に学ぶことができ、失敗を回避し続けたという経験もあるでしょう。

当社のクライアントからも、「新入社員に『毎週水曜日に、ゴミをまとめておいてね!』と依頼したが、ごみがされていなかった。そのため理由を聞くと、『ゴミ出しの日という認識はあったが、ごみのまとめ方が分からないから、できなかった』と言われた」とのことでした。

こちら側が「そんなこと?」と思うことでも、最近の新入社員は、初めて行うことやチャレンジすることを、とても恐れる傾向があります。>

2-4. 人との関りを求めるが、関係性を作るのに時間がかかる

最近の新入社員は、人との関りを求めるが、関係性を作るのに時間がかかるという傾向があります。コロナ禍により、人とのコミュニケーションに飢えている部分があるようです。半面、「2-3. 初めて行うことやチャレンジすることを、とても恐れる」でお伝えしたとおり、失敗を恐れる傾向が強いため、人との関係性を作ることにも苦手意識が見えます。

東京経済大学コミュニケーション学部准教授の小山氏は、当社のインタビューで

「「コロナジェネレーションは新人類で、飲み会はいらない」というような意見ももありますけど、私はまったくそう思っていません。むしろ、23卒は飲み会の価値をすごく分かっているジェネレーションだと思いますよ。ただ、人と繋がることの意義は理解しているのですが、経験が少なすぎるので関係構築に苦手意識を持っている23卒も多いと思います。ですから、周囲が丁寧にコミュニケーションをとっていくと23卒と良好な関係を構築できると思います。」

と話されていました。

このように最近の新入社員は人との関りを求めるが、関係性を作るのに時間がかかるという傾向があります。

(参考)最近の新入社員の傾向を、より詳しく知りたい方へ

23年度卒新入社員の大学生活・就職活動を知り、育成を考える

3. 新入社員の存在意義を高めるために知っておきたいコミュニケーションの取り方

新入社員が「組織の未来と今を創る」存在になるためには、新入社員とのコミュニケーションの取り方にも注意が必要です。

3-1. 新入社員が求めるコミュニケーション

新入社員が求めるコミュニケーションは、自分にあわせた丁寧な対応を求めています。背景として、「一人ひとりの個性を大切に」や「多様性」という言葉に学生時代から触れており、自分にあわせた対応を取ってほしいと思っています。

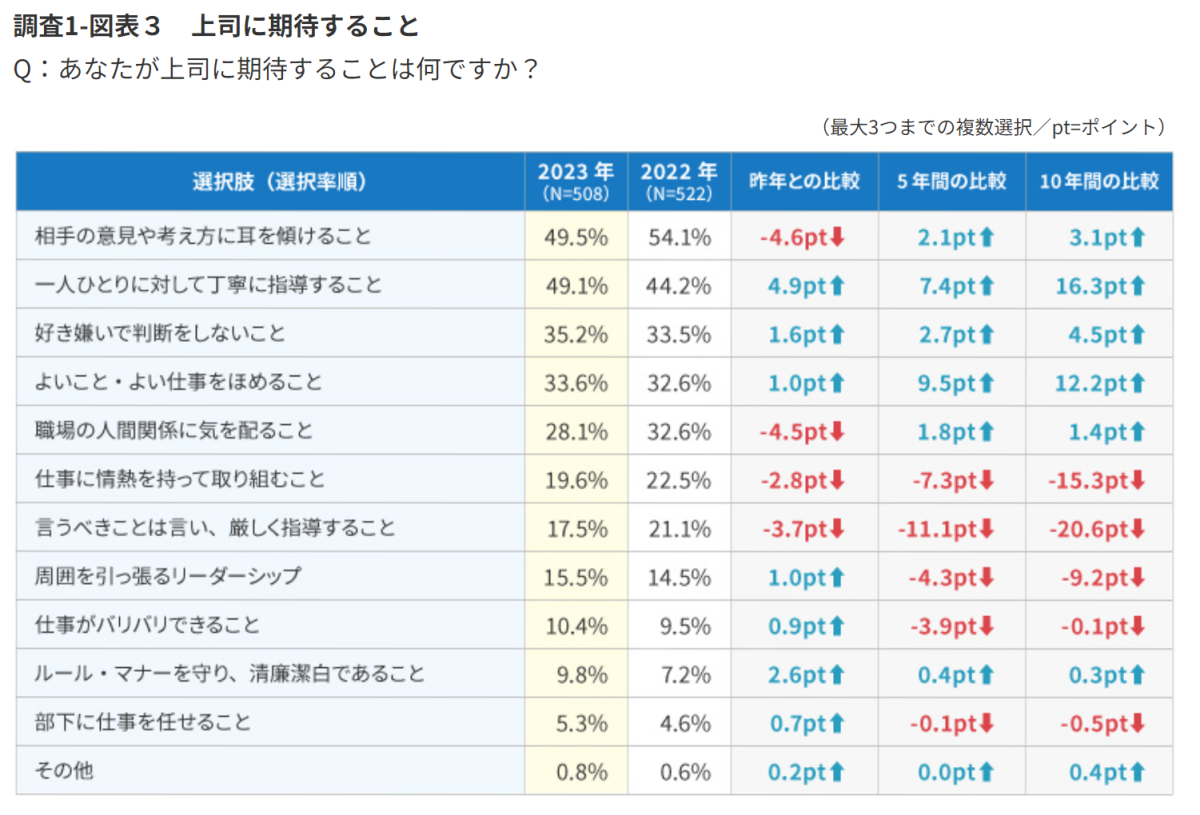

リクルートマネジメントソリューションズ社の「新入社員意識調査2023」の上司に期待することでは、「上司に期待することは『相手の意見や考え方に耳を傾けること』(49.5%)がトップ。『一人ひとりに対して丁寧に指導すること』(49.1%)が過去最高」という結果が出ています。

またネオキャリア社就職エージェント事業部ソーシャルメディアマーケ責任者の橋本氏は、当社のインタビューで、新入社員の成長のコミュニケーションには下記が重要だと話しています。

・リアルを体感してもらう

・やってみせる、伴走する

・依頼内容を細分化し、ステップごとに褒める

このように、新入社員が求めるコミュニケーションは、自分にあわせた丁寧な対応を求めています。

3-2. 新入社員が嫌がるコミュニケーション

新入社員が嫌がるコミュニケーションは、マニュアルを渡して放置されたり、まずは経験させるというものです。「背中を見て学べ」や「自分から聞きに来い」、「いいからやれ」が通用する世代ではありません。

実際、当社の新入社員研修や新入社員向けサーベイを基に見られた新入社員が抱えやすいコミュニケーションの悩みとして、下記の内容があります。

・トレーナーや先輩・上司に声を掛けづらい

・報連相のタイミングがわからない

・結論から話すことが難しい

・自分の意見を自信を持って伝えられない

このように新入社員が嫌がるコミュニケーションは、マニュアルを渡して放置されたり、画一的な対応をされることです。

(参考)新入社員のコミュニケーションでの悩みを詳しく知りたい方へ

新入社員が抱えやすいコミュニケーションの5つの悩みを徹底解説

4. 組織が新入社員を仲間として受け入れるために必要な5つのプロセス

新入社員が「組織の未来と今を創る」存在になるために、組織は新入社員を仲間として受け入れることが必要です。そのためには、新入社員を仲間として受け入れるためのデザイン(企画準備)を丁寧に行うことが大切です。

そのため下記5つのプロセスで新入社員を仲間として受け入れるためのデザイン(企画準備)をしていきます。

・入社前の対応

・入社日の対応

・配属前研修の対応

・配属直後(オンボーディング)の対応

・現場での育成であるOJTへの対応

それぞれ説明していきます。

4-1. 入社前の対応

入社前の対応としては、入社後のギャップ(リアリティショック)を、可能な限り埋めていくことが必要です。入社後のギャップは大なり小なり発生しますが、新入社員が仲間になるために、真摯に誠実に彼ら彼女らの不安な感情に向き合っていく必要があります。

具体的には、下記を意識するといいでしょう。

・採用時 : 会社のポジティブな面だけではなく、ネガティブな面も必ず見せます。

・内定時 : 「なぜ内定を出したのか」を伝えます。オワハラはしません。

・内定期間 : 負担にならないコミュニケーションを取ります。

(参考) 内定者フォローに関して、より詳しく知りたい方へ

内定者フォローでお悩みの方必見!具体的な施策10個をご紹介

【内定者面談のマニュアル】4ステップで面談の流れを具体的に解説!

4-2. 入社日の対応

入社式の対応としては、期待を伝え、歓迎の心をもって迎え入れます。人は歓迎されていないと、「この組織にいていいのか」という気持ちが生まれます。

具体的には、下記を準備するといいでしょう。

・入社式

・入社式後の手続き

・歓迎会の実施

それぞれ説明していきます。

入社式

可能であれば経営陣に企画から入ってもらいます。毎年同じ内容になりがちですが、ルーチン業務として流すのではなく、新入社員にとっては一生に一回の入社式であることを考えて、実施します。新入社員の育成方針(採用方針も改めて)などを経営陣に伝えてもいいでしょう。

入社式の具体的な内容は、下記が一般的に行われるケースが多いです。

・経営者の挨拶

・入社辞令の交付

・新入社員の決意表明

・記念撮影

大企業は大会場を借りての実施、中小企業は自社の会議室で行われることが一般的です。

入社式後の手続き

諸手続きや備品の配布など、抜け漏れがないようにします。何となく行ってしまうと、大切にされている感がありませんので、丁寧に行っていきましょう。

<諸手続きのために必要な書類>

下記が一般的なものです。

・労働条件通知書

・入社誓約書

・年金手帳

・扶養控除等申告書

・健康保険被扶養者異動届(扶養義務がある場合)

・給与振込先の届書(銀行口座)

・住民票

・通勤経路の把握

・卒業証明書

<(参考)備品の配布>

・セキュリティカード

・パソコン(各ソフトウェアのインストール・設定済み)

・名刺

・デスクと椅子

・社員証や社章

・文房具などの消耗品

・ロッカー

・会社用携帯電話

・制服

歓迎会の実施

新入社員の歓迎会は、社員と関係を築くきっかけ作りとしてとても大切です。会話をするタイミングがなければ、相手を知ることもできず、関係性を築くことができないためです。

ただ歓迎会の数時間だけで関係性を築くことは難しく、ある程度の期間コミュニケーションをとり続けることで関係性が築かれていきます。そのため、新入社員の歓迎会は、「コミュニケーションをとり続けるための、最初のきっかけづくりの場」といった意識を持てると良いでしょう。

新入社員にとっては、職場全体の雰囲気を掴んだり、既存社員一人ひとりのキャラクターを理解して、相談しやすい人を見つけるきっかけにしてもらえるとよいでしょう。そうすることで、新入社員が不安や悩みを抱え込まずに吐き出すことができ、仕事に前向きに取り組める状態を作りやすくなります。

既存社員にとっては、新入社員のキャラクターを理解することで、職場で声を掛けやすくなるきっかけになります。

事前準備は、下記を行うといいでしょう。

・日程調整

・新入社員の歓迎会の目的・内容作成

・役割がある人へ依頼

・食べ物のアレルギーや宗教などの確認

・会場選択・予約

・案内連絡

歓迎会当日は、下記のように進めるといいでしょう。

・出欠確認・席案内・名札

・司会挨拶

・代表者挨拶・乾杯

・自己紹介

・歓談

・閉会の挨拶

(参考)

新入社員の歓迎会|目的や事前準備~事後フォローまで具体的に解説!

4-3. 配属前研修の対応

配属前研修は、社会人としての土台を築き、活躍人材へと育成するための最初のステップです。新入社員教育の最初の一歩を大切に扱うことで、新入社員を仕事仲間として受けれる基礎固めができます。

配属前研修の内容や実施期間、研修手法は、企業によって実に多岐に渡ります。実施目的を明確にし、それに応じた内容を綿密に企画・実行していかなければなりません。綿密に企画されていなければ、受講した新入社員は「自分は会社に歓迎されていない」と感じ、エンゲージメント低下や早期離職のリスクを高める恐れもあります。仲間意識を持つことは難しいでしょう。

配属前研修は、大切に扱うことで、新入社員は仕事仲間としての第一歩を踏み出すことができます。

(参考)配属前研修を、より詳しく知りたい方へ

【実例あり】新入社員研修成功の秘訣│目的・おすすめ内容・企画手順を徹底解説

4-4. 配属直後(オンボーディング)の対応

配属直後(オンボーディング)は、丁寧に新入社員を受けれないといけません。新入社員は、配属時は期待と緊張の両方があります。人によって比率は別ですが、オンボーディングが丁寧でないと、緊張が大きくなり、エンゲージメントが下がってしまいます。

そのためオンボーディングは、下記のプロセスで進めていくといいでしょう。

①目標設定

②原案プランの作成

③すり合わせ・社内共有

④計画の実施

⑤定期的な見直し・振り返り

配属直後(オンボーディング)を丁寧に実施すると、新入社員は配属先に受け入れられている感覚を持つことが可能です。

(参考)配属直後(オンボーディング)を、より詳しく知りたい方へ

新入社員のオンボーディング|押さえるべき3つの観点と効果的なツールの活用法

4-5. 現場での育成であるOJTへの対応

現場での育成であるOJTへの対応は、準備が最も重要と言っても構いません。準備をしないと、OJTという名の放置が生まれているケースを多く見かけます。新入社員は、成長できないと、組織への適合感持てませんし、それでは貢献感も仲間意識持つことができず、その結果エンゲージメントが下がります。早期離職の可能性も高まります。

具体的には、下記を実施するのが良いでしょう。

・OJT研修の体制構築し整えること

・OJT研修は、計画・実行・振り返りの対応が必要

・OJT研修を効果的にするOJTトレーナー研修を実施すること

現場での育成であるOJTへの対応は、準備をしっかり行いましょう。

(参考)OJT研修を、より詳しく知りたい方へ

【OJT研修】効果を高めるための目的・内容・進め方

5. 新入社員が求めるキャリアとは

新入社員が「組織の未来と今を創る」存在になるためには、組織は新入社員に対して適切なキャリア開発を行う必要があります。適切なキャリア開発を行わなければ、新入社員はエンゲージメントが下がり、離職してしまう可能性があります。

具体的には、従来の「無理やり組織の文脈に併せるキャリア開発」ではなく「新入社員を主にし、その中に組織があるキャリア開発」です。「新入社員がどうありたいのか」ということを問い続け育み続けながら、彼ら彼女らが人生が豊かになるための支援を行います。その支援は、研修や、1on1ミーティング、目標管理、日常の会話など多岐にわたります。その機会を通して、彼らのキャリア開発を行っていきます。

※ 新入社員を主にしたキャリア開発を行うことで、新入社員の離脱が起きる可能性もあります。ただし、無理やり組織ありきのキャリア開発を行うと、よりエンゲージメントが下がります。一定数の離職の可能性は念頭に置きながら、エンゲージメントを高めて、仲間意識を強めていく働きかけとして新入社員を主に置いたキャリア開発を行うとよいでしょう。

このように新入社員が「組織の未来と今を創る」存在になるためには、組織は新入社員に対して適切なキャリア開発を行う必要があります。

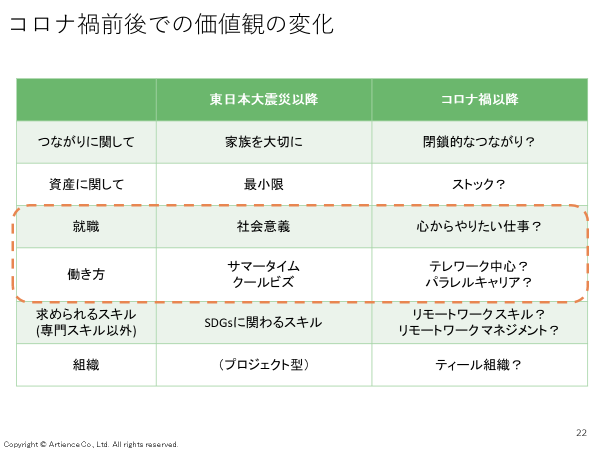

「出世を求めたり、生涯同じ会社」という意識は弱いです。コロナ禍になり、人々の価値観や働き方も変わりました。テレワークや副業が当たり前になっています。テレワークにより仕事とプライベートの境が曖昧になることで、出世して仕事がよりプライベートに侵食してほしくないと思ったり、副業の収入が増えれば出世どころか、組織に属さなくてもいいと思う人も増えるでしょう。今まで以上に「出世を求めたり、生涯同じ会社」をいう意識は弱まっています。

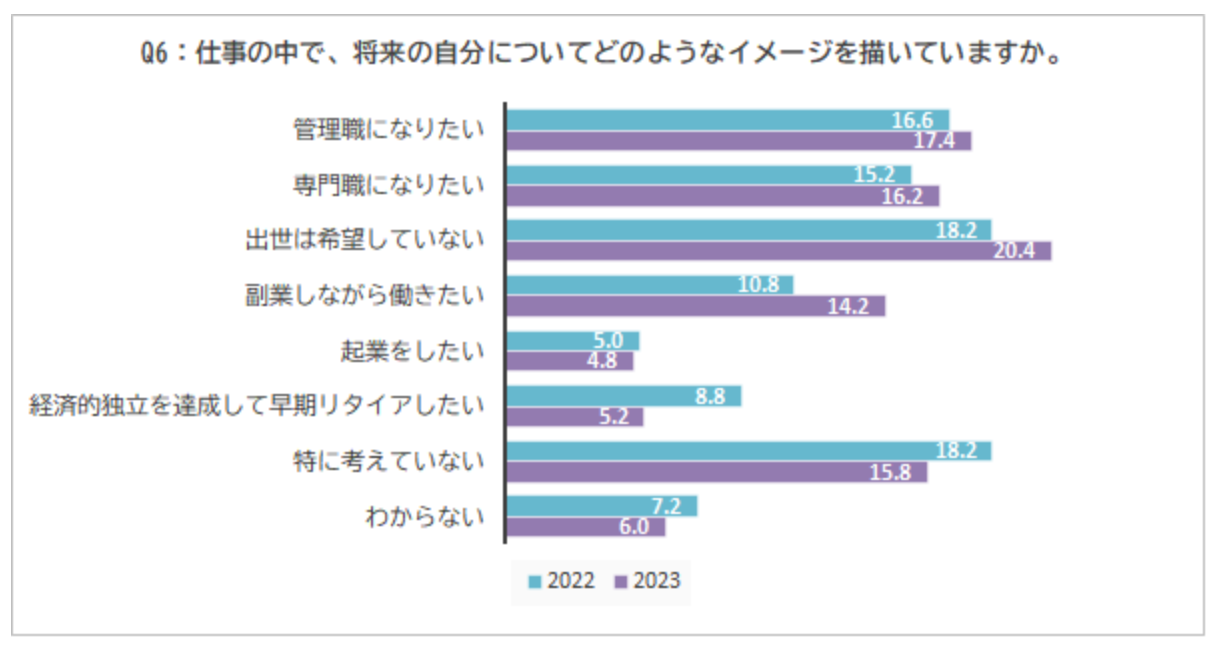

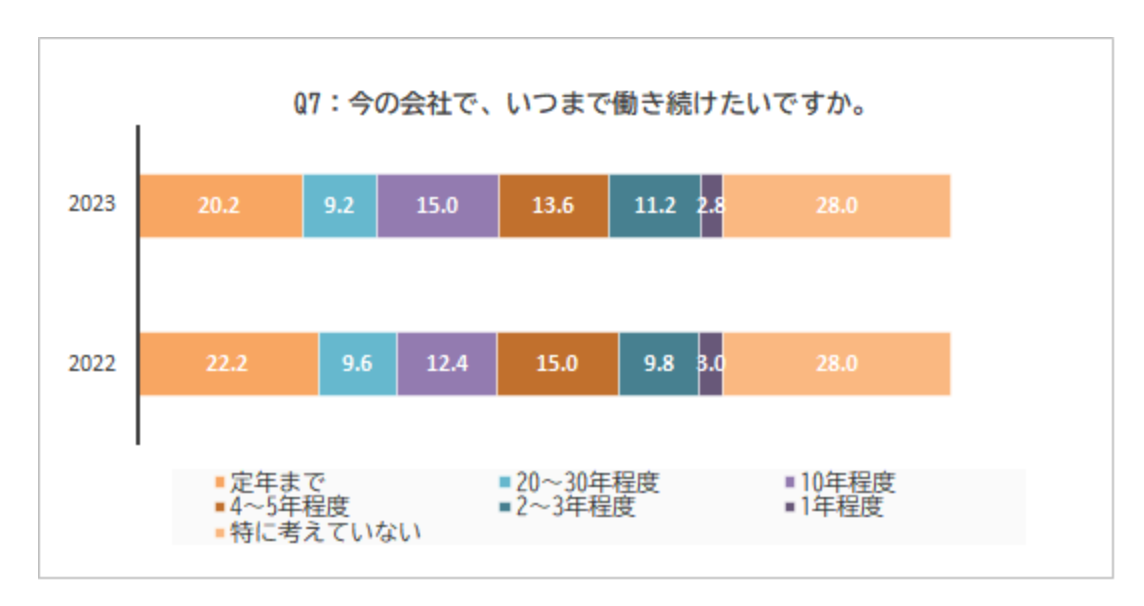

実際、マンパワー社の「新入社員意識調査2023-新入社員のキャリアのこれから- 結果報告」の調査結果では、「出世を希望していない」が20.4%、「副業しながら働きたい」が14.2%も占めています。またいつまで働きたいかという問いに関して、「1~5年程度」の合計が32.8%です。

残念ながら、そこまでキャリアに関して、仲間意識を求めているわけではありません。ただしキャリアの世界では、年齢が若ければ若いほど世の中の文脈に流されやすいと言われています。コロナ禍になり、人の価値観は変わりましたが、本当の自分自身の価値観ではなく、「周りが言っているから」ということになります。だからこそ新入社員に対して、彼らの人生が豊かになるためのキャリア支援を行うと、エンゲージメントが上がり、仲間意識も芽生えていきます。

新入社員が求めるキャリアとは、「出世を求めたり、生涯同じ会社」という意識は弱いですが、彼ら彼女らのためのキャリア開発を行うことで、人生が豊かになり、それが組織に返ってくるという働きかけをしていくといいでしょう。

当社、人事勉強会より抜粋 (参考)マンパワー社「新入社員意識調査2023-新入社員のキャリアのこれから- 結果報告」

(参考)マンパワー社「新入社員意識調査2023-新入社員のキャリアのこれから- 結果報告」

6.まとめ

新入社員は「組織の未来と今を創る」存在だということをお伝えしていきました。

新入社員が「組織の未来と今を創る」存在になっていくためにも、まずは下記内容を理解することが大切です。

・最近の新入社員の傾向

・新入社員が求めるコミュニケーションと、嫌がるコミュケーション

・組織は、新入社員を仲間として受け入れることが必要

・新入社員を主にしたキャリア開発支援

新入社員は、組織にとって大切でかけがえのない存在です。

うれしいことやワクワク感を分かちあうこともあるはずです。そうした経験は、新入社員だけではなくあなた自身の人生も豊かになり、そして組織に対してもポジティブなインパクトは与えていきます。

当社の想いに共感していただき、新入社員育成をはじめ、人材開発・組織開発にお悩みの方はぜひ当社までお気軽にご相談ください。