-

[ コラム ]

会議の質を変える!ファシリテーションで使えるフレームワーク6選

- 「議論が途中で止まってしまう…」「『自由に話してください』と言っても、誰も発言しない…」「話し合っているのに、結局“本音”が出てこない…」ファシリテーションをしていて、そんなもどかしさを感じたことはありませんか?多くのファシリテーターが同じ

- 詳細を見る

【事例あり】会議が進む!ファシリテーションのグランドルール活用術

更新日:

「ワークショップでの対話は活発だったが、結局何も決まらなかった…」

「会議の雰囲気は良かったのに、現場の行動にはつながっていない」

「会議での社員同士の発言に温度差があり、本音が引き出せなかった」

組織での会議やワークショップにおいて、そんな経験をされたことはありませんか?

その背景には、「グランドルール」の不在や扱い方の曖昧さが影響している可能性があります。

グランドルールは、単なる“進行のルール”ではなく、参加者の心理的安全性を担保し、対話や意思決定の質を底上げするための「場づくりの土台」です。

本コラムでは、「グランドルール」について、役割・作り方・扱い方・具体事例の4つの観点から解説します。

「会議を戦略的に機能させたい」「対話を通じて組織に前向きな動きを生み出したい」とお考えの方にとって、グランドルールは“場の力”を最大化する有効な仕組みです。

会議やワークショップの質を一段と引き上げ、より質の高い成果につなげましょう。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)ファシリテーションを支える「グランドルール」〜場をホールドし、対話の質を高める〜

ファシリテーションにおけるグランドルールの役割は、「場をホールドし、対話の質を高める」ことです。

参加者にとっての“安心の前提”を共有することで、対話や議論の心理的安全性が高まり、ファシリテーターが適切なタイミングで場に介入しやすくなります。

例①「一人の人が話しすぎない」というグランドルール

例えば、当社がよく用いるグランドルールに「一人の人が話しすぎない」があります。このルールを冒頭で共有しておくと、特定の人の独演会になりそうな場面でも、ファシリテーターが「先ほどのルールに立ち返ると…」とさりげなく場に働きかけることができます。

それでも発言が止まらない場合には、「『一人の人が話しすぎない』というルールがあるので、他の方のご意見も伺いたいです」と、名指しで介入することもできます。こうした“ルールをもとにした介入”ができることで、場の対話バランスが整い、参加者の関係性や集中力も保たれるのです。

例②「沈黙を恐れない」というグランドルール

もう一つ、当社でよく使うのが「沈黙を恐れない」というグランドルールです。多くの場では、沈黙が続くと「誰か話さなきゃ」という焦りが生まれがちです。しかしこのルールがあることで、参加者は「黙って考える時間も必要なんだ」と受け入れ、焦らず内省に集中できるようになります。

実際に、あるメーカーの若手社員研修でのワークショップ(参加者約25名)では、全体ダイアログ中に長い沈黙が訪れました。その沈黙を破ったのは、普段は控えめな若手の女性社員。声を震わせながらも、自分の想いをしっかりと伝えたのです。

後日、彼女の上司から「研修以降、会議でも積極的に発言するようになった」と感謝の連絡をいただきました。

彼女にとって、その沈黙を受け入れられる“場のルール”が、挑戦する勇気をくれたのかもしれません。

このように、グランドルールは単なる“進行ルール”ではなく、対話を支える“心理的な支柱”として機能します。

そしてその根底には、「場の質」が大きく関わっています。

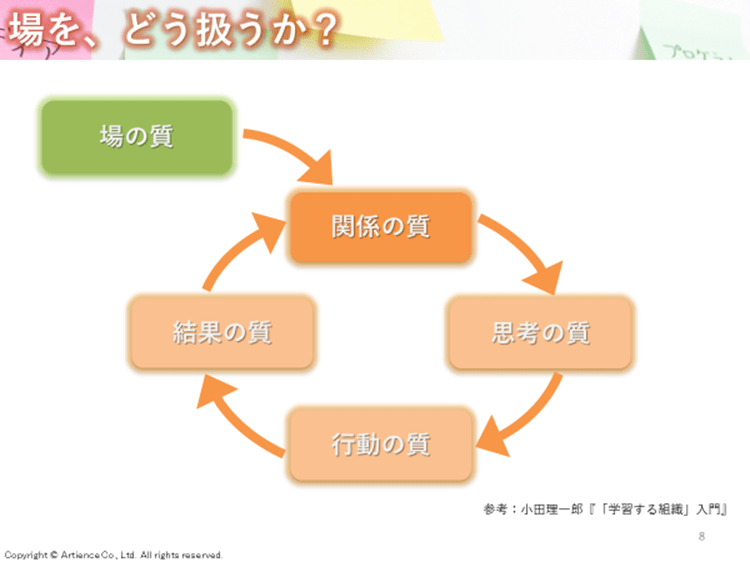

『学習する組織 入門』の著者・小田理一郎氏も、「場の質」が「成功循環モデル」の起点になることを提唱しています。

「場の質」が高まれば「思考の質」が高まり、「行動の質」が上がり、最終的に「結果の質」も向上するというものです(下図参照)。

※ 当社、ファシリテーション研修のテキストより抜粋

場の質は目には見えませんが、参加者同士の関係性や思考に大きく影響します。

だからこそ、ファシリテーターは会議やワークショップの初期段階でグランドルールを共有し、「安心・信頼の土台」を築くことが重要です。

それが最終的には、対話の深まりと実行力あるアウトプットへとつながっていきます。

▼執筆者が動画で解説

2)グランドルールを作成するための3ステップ

会議やワークショップにおいて、グランドルールは「場の質」を支える大切な要素です。

そのため、汎用的なルールを使い回すのではなく、目的・内容に合ったものを設計することが重要です。

以下の3ステップを踏んで考えていきましょう。

①会議・ワークショップの目的・目標を明確にする

②会議・ワークショップのアジェンダ(目次)を創る

③会議・ワークショップでの役割分担と、グランドルールを作る

①会議・ワークショップの目的・目標を明確にする

まず最初にすべきは、「この場を通じて、何を達成したいのか」を明確にすることです。

・参加者間の関係構築が目的なのか

・意思決定などの結論を導くことが目的なのか

・課題の棚卸しや本音の対話を深めたいのか

目的によって、必要なルールはまったく異なってきます。

例えば、関係性を築く場であれば「否定しない」「感じたことを言葉にしてみる」などのルールが効果的です。

一方、意思決定の場では「結論を曖昧にしない」「全体最適で考える」などのルールが求められるかもしれません。

目的が明確になれば、場に必要なルールも自然と見えてきます。

②会議・ワークショップのアジェンダ(目次)を創る

目的が定まったら、次にその目的に向けたアジェンダ(進行の流れ)を設計します。

アジェンダをつくることで、

・どの場面で意見がぶつかりそうか

・どこで内省の時間が必要か

・どのステップで参加者が迷いやすいか

といった“場のリスク”や“ポイント”が見えてきます。

例えば、前半でアイデア出し、後半で意思決定を行うアジェンダであれば、「前半は評価せずに出す」「後半は優先順位を明確にする」といった段階に応じたルールが有効です。

アジェンダをつくることで、ルールを設ける“場面”を見つけやすくなります。

③役割分担とグランドルールをつくる

アジェンダに沿って、誰が何を担うのかを決めたうえで、必要なグランドルールを設計していきます。

このとき重要なのは、「場の失敗シーンを想像する」ことです。

例えば、以下のような想定から逆算して、ルールを設けていきます。

・発言が一部の人に偏ってしまいそう →「一人の人が話しすぎない」

・部門間で利害が対立しやすい →「全体最適で考える」

・沈黙が怖くて薄い意見ばかり出てしまう →「沈黙を恐れない」

さらに、ルールを設けるだけでなく、その背景や理由も伝えられるようにしておくと、参加者の納得感が高まります。

実際の「場面」を想像しながら、意味のあるルールになるように言語化していきましょう。

なお、グランドルールを作成する際は、言葉の表現に注意が必要です。

「〜してください」「〜は禁止です」といった指示命令形はなるべく避け、参加者の主体性を尊重した表現が理想的です。

例えば、「否定的な意見は禁止」ではなく、「自分の考えにこだわらない」「断定的な言い方をしない」といった、状態や心構えを表す言葉にすることで、場の空気が柔らかくなります。

もちろん、場を守るために指示的な言葉が必要な場面もありますが、それはあくまで最小限にとどめるよう意識しましょう。

この3ステップを丁寧に行うことで、会議やワークショップの目的に即した、効果的なグランドルールがつくれます。

結果として、場が整い、対話の質も高まり、合意形成や実行力のあるアウトプットにもつながっていきます。

3)ファシリテーションにおけるグランドルールの扱い方

ファシリテーションにおいて、グランドルールを扱う際は、「ルールがなぜ大切か」を伝えることがとても重要です。

ルールの背景や意図がわからないままだと、参加者にとっては「ただ守らなければいけない決まり事」にしか映らず、自発的な対話や信頼の構築につながりません。

逆に、「このルールにはこういう理由がある」と理解できれば、参加者自身がそのルールの“担い手”となり、場の質が自然と高まっていきます。

例えば、「沈黙を恐れない」というルールを導入する場面では、以下のように伝えるなどです。

「グランドルールとして『沈黙を恐れない』があります。沈黙は悪いことではありません。考えをまとめていたり、自分と向き合っていたりする時間でもあります。焦らず、それぞれのペースで発言して大丈夫です。」

このように一言背景を伝えるだけで、場の緊張がやわらぎ、参加者は安心して内省に集中できるようになります。

ルールをただ読み上げるだけや「ルールを見ておいてください」と伝えるだけは、NGです。その時点で参加者にとってのルールの重要度が下がります。

「なぜこのルールがあるのか」を丁寧に伝えることで、参加者一人ひとりがルールの意図を理解し、納得して守ろうとする姿勢が生まれます。

その状態がつくれたとき、グランドルールはただの“決まりごと”ではなく、ファシリテーターにとって本当の力を発揮する支えとなります。

4)【事例】ファシリテーションにおけるグランドルール

効果的なグランドルールは、場の目的に合わせて設計する必要があります。ここでは、当社が実際に活用している2つのタイプのグランドルールをご紹介します。

・意思決定が発生する会議で活用するグランドルール

・対話を深めていくワークショップで活用するグランドルール

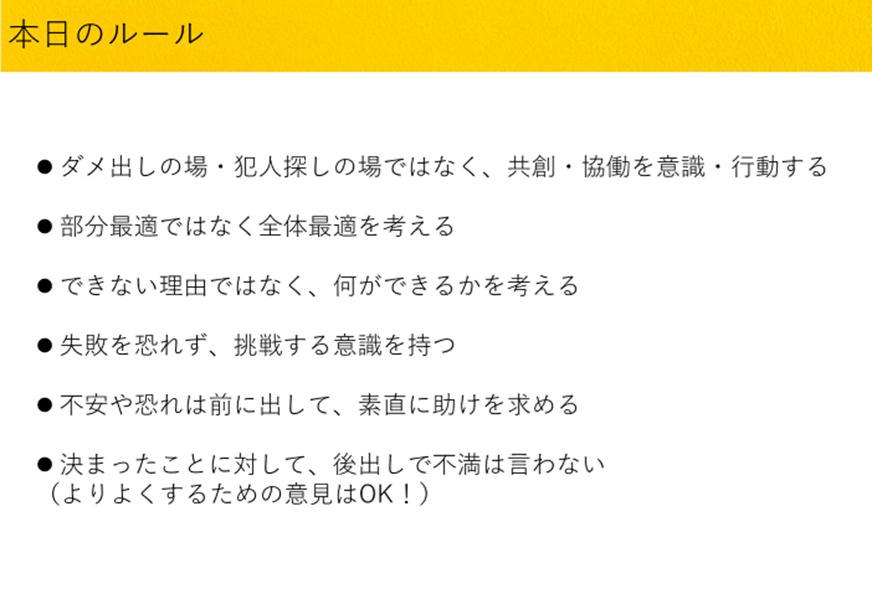

【事例①】意思決定が発生する会議で活用するグランドルール

意思決定を目的とした会議では、議論を前に進める推進力と、時にぶつかりながらも建設的に合意形成を図る力が求められます。そのため、場を前進させるような“強さ”のあるルールが必要です。

アーティエンスが意思決定型の会議でよく用いるグランドルール例がこちらです。

例えば、「全体最適を意識する」や「何ができるかを考える」といったルールがあると、参加者全員がその意図に納得したうえで対話に臨めるため、実行に向けた前向きなエネルギーが生まれやすくなります。

意思決定が必要な会議には、議論を停滞させないための前向きで力強いルールがおすすめです。

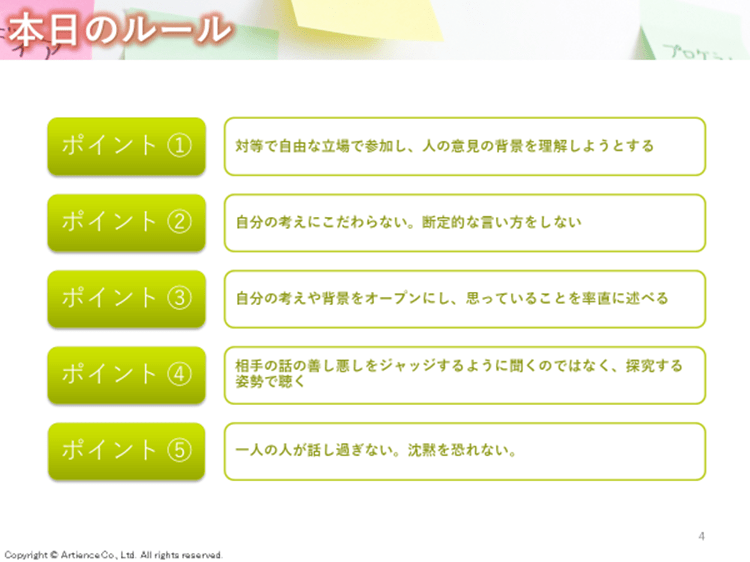

【事例②】対話を深めていくワークショップで活用するグランドルール

対話を深めていく場合は、正解を出すことよりも、参加者の視野を広げ、内省を深めるプロセスが大切です。そのためには「安心して違いを語り合える場」が必要になります。

アーティエンスでは、対話を深めていくワークショップで、以下のようなルールをカスタマイズし、活用しています。

例えば、「人の意見の背景を理解しようとする」や「沈黙を恐れない」などのルールがあると、安心感が生まれ、自分と他者の認知が深まりやすくなります。結果として、場のエネルギーが高まり、創造的なアイデアが生まれる土壌が整います。

探求を深めるワークショップでは、心理的安全性を高めるための柔らかく包み込むようなルールが有効です。

会議やワークショップの目的に応じて、グランドルールのあり方も変わってきます。今回紹介した事例を参考にオリジナルのグランドルールを作成しましょう。

5)まとめ

本コラムでは、ファシリテーションにおいて重要な「グランドルール」について、役割・作り方・扱い方・具体事例の4つの観点から解説しました。

グランドルールは、ただのルールではなく、参加者の心理的安全性を支え、対話や意思決定の質を高める“土台”となるものです。

その効果を最大限に引き出すためには、以下の3つがポイントです。

・会議やワークショップの目的に応じて設計すること

・そのルールがなぜ必要なのかを丁寧に伝えること

・実際の場面を想定し、リアリティある表現で作成すること

アーティエンスでは、グランドルールを含めた実践的なファシリテーションを学べる研修や、目的に応じた会議・ワークショップ設計のご支援を行っています。

・組織が動く会議術シリーズ|効率的な会議進行スキル 習得研修

・組織が動く会議術シリーズ|全員参加の会議づくり研修

・組織が動く会議術シリーズ|会議での合意形成力 向上研修

また、テーマや目的に合わせて、信頼できるファシリテーターのご紹介も可能です。

「対話の質を高めたい」「意思決定の場をもっと前に進めたい」

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

ファシリテーターが場を支える具体的なツールとして、グランドルールをどう使いこなすかによって、場の力は大きく変わります。

成果につながるファシリテーションを実現するために、グランドルールを有効に活用できる人材を育成しましょう。

会議を効率的に進めたいと考えている方へ

グランドルールとは、会議をより意義ある場にするためにあらかじめ定めるルールです。効率的な会議進行に欠かせません。

また、グランドルールの設定と共に、具体的なファシリテーションスキルと実践的なアプローチが必要です。

ファシリテーションスキルを付けることで以下のようなメリットがあります。

- 会議の生産性が向上する

- 新しいアイデアが出やすくなる

- 会議の内容を上手く整理できる

- ネクストアクションの解像度が上がる

今すぐファシリテーション力向上研修のサービス資料をダウンロードして、会議の質を向上させる一歩を踏み出しましょう。