- [ コラム ]

会議の質を変えるファシリテーション手法を公開!すぐに使える事例つき

- ✓会議が非効率で参加者の意欲が低い✓会議を開いても意見が出ない✓意見の対立が解決せず、実行に移せない会議やワークショップの進行に悩んでいる方は、ファシリテーション手法を取り入れることをおすすめします。ファシリテーション手法は、会議やワークシ

- 詳細を見る

【目的別】鉄板アイスブレイク9選|会議や研修のファシリテーションですぐに使える!

更新日: ー

作成日:2023.2.13

「会議や研修、ワークショップのファシリテーションで活用できるアイスブレイクはありますか?」

とお客様からご相談をいただくことが多々あります。

アイスブレイクとは、参加者の緊張を解き、場の雰囲気を和ませる役割を担います。

ただ、このアイスブレイク、目的や注意点をおさえて実施しなければ、かえって逆効果になってしまう場合もあります。

そこで本コラムでは、目的別にアイスブレイクの具体的な方法と、注意点をお伝えします。

また、発展として、アイスブレイクに頼らなくても、場を活性化させていくための働きかけについても詳しく解説いたします。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)【目的別】ファシリテーション時に、すぐに使える鉄板アイスブレイク9選

「すぐに使えるアイスブレイク」を、目的別にお伝えします。アイスブレイクもさまざまな種類ややり方がありますが、適切に使い分けるためにも目的別に活用することが必要です。

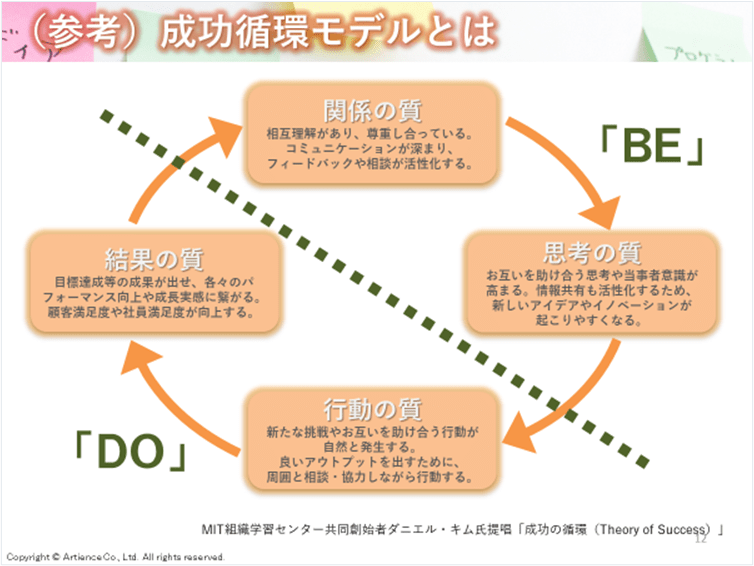

今回は、ファシリテーター・研修講師として、会議・ワークショップ・研修の場をホールドするために、成功循環モデルの観点(※)に沿って、アイスブレイクを紹介します。

・関係の質を高めるアイスブレイク3選

・思考の質を高めるアイスブレイク3選

・行動の質を高めるアイスブレイク3選

成功循環モデルとは、MIT組織学習センター共同創始者ダニエル・キム氏が提唱した考え方です。

「関係の質が高まれば、思考の質が高まり、行動の質が高まり、結果の質が高まる、そしてさらに関係の質が高まる」という好循環が生まれます。ただし、「関係の質が低くなれば、思考の質が低くなり、行動の質が低くなり、結果の質が低くなり、そしてさらに関係の質が低くなる」という悪循環も生まれるという内容です。

※ 当社 ファシリテーター研修資料より一部抜粋

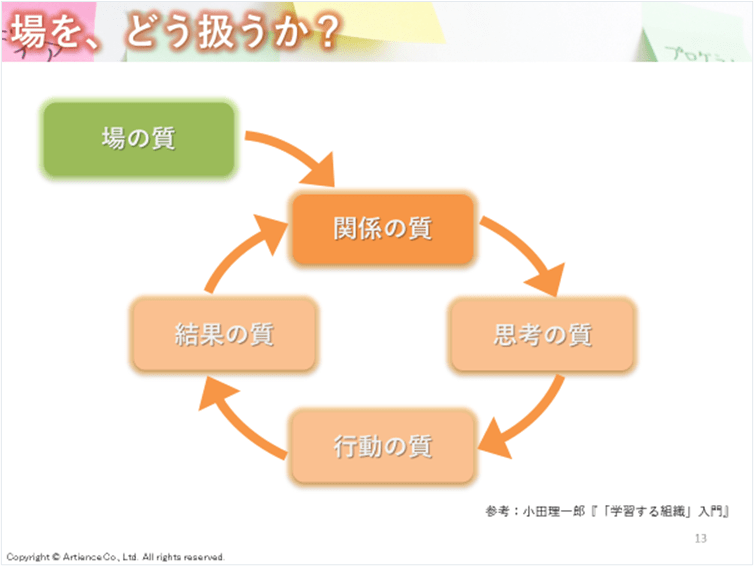

この成功循環モデルを好循環にするために、場の質を高めていくことが重要だと言われています。

※ 当社 ファシリテーター研修資料より一部抜粋

関係の質を上げるアイスブレイク

関係の質を上げるアイスブレイクは、まさに参加者同士の心理的距離を縮めるアイスブレイクです。簡単にできる内容について、下記3つをご紹介します。

・Good&New

・意外な一面

・自己紹介の順番決め

Good&New (グループ4~6人推奨。説明含めて、10分程度)

24時間以内にあった「良かったこと(Good)」や「新しい発見(New)」を共有するアイスブレイクです。

アメリカの教育学者ピーター・クライン氏により提唱されたもので、ポジティブな思考や雰囲気を生み出す効果があり、そのことから組織やチームの活性化、信頼関係づくりが行えると言われています。

「良かったこと(Good)」や「新しい発見(New)」を共有する内容は、仕事のことでもプライベートのことでも構いません。例えば、「新規顧客を開拓できた」や、「昨夜、お寿司を食べに行った」など何でも構いません。柔らかい場を創りたいのであれば、プライベートでの「良かったこと(Good)」や「新しい発見(New)」と制限をつけてもよいでしょう。ただし、「プライベート、あんまり思いつかないよね」というケースもあるので、参加者を観て活用してください。

意外な一面 (グループ4~6人推奨。説明含めて、10分程度)

参加者の意外な一面を伝えてもらうアイスブレイクです。

参加者が意外な一面を伝えることで、場が温かい雰囲気になります。休憩時間などでお互い雑談がしやすくもなります。まさに関係の質を上げやすいアイスブレイクです。顔見知りでも、初対面の参加者同士でも活用できます。

具体的なやり方としては、参加者に「実は私・・・」から話し始めてもらうといいです。この時に、ファシリテーター・講師から意外な一面を伝えると、参加者は「意外な一面」を伝えやすくなり、またファシリテーター・講師との関係の質も高まります。例えば、下記のような内容です。

「実は、私、かなりアニメ好きで毎日1時間はアニメを視聴します。観過ぎちゃうので、最近は制限時間を設けているんです」

「実は、私、身体も大きいので怖く見られがちですが、動物好きで猫を2匹飼っています」

このような内容をファシリテーター・講師から伝えるといいでしょう。

注意点としては、ネガティブな意外な一面は避けるように伝えてください。例えば、「実は、私、借金が8,000万あって」などです。これもファシリテーター・講師が例に出して伝えると、笑いも起きて場が和みます。

自己紹介の順番決め (4~6人推奨。説明含めて、10分程度)

参加者自身で、グループ内の自己紹介の順番を決めるアイスブレイクです。

イメージを持ってもらうために、まずは具体的なオペレーションをお伝えします。

1. グループごと参加者全員、顔を見合わせて、右手を上げてください。

2. 参加者同士、必ずグループメンバー全員の顔を見てください。

3. 私がせーのと言って、手を下ろしたら、みなさんも、一番始めに自己紹介してほしい人に対して、手のひらをおろしてください。一番手のひらが多かった方から時計回りで、自己紹介をしましょう。もし手のひらの数が同じ場合は、みなさん大人なので、自分たちで決めてください。せーの!(ファシリテーター・講師が手をおろす)

一気に場が明るくなり、関係の質が上がります。簡単にできるアイスブレイクなので、おすすめです。また、参加者自身が順番を決めるため、場への当事者意識・主体性が高まるという効果もあります。

思考の質を上げるアイスブレイク

思考の質を上げるアイスブレイクは、参加者の認知の偏りを観て、自身の正解・不正解をいったん保留するために行うものです。簡単にできる内容について、下記3つをご紹介します。

・10円玉の大きさは?

・バスケのパス回しは、何回?

・共通点探し

10円玉の大きさは? (グループ4~6人推奨。説明・解説含めて、10分程度)

何も見ずに、A4用紙などに10円玉の大きさを紙に書いてもらうアイスブレイクです。

グループ内で、書いた10円玉の大きさをシェアすると、書いた10円玉の大きさに多少の違いが出ます。そのことで、自身の見えている世界が他者と異なることが理解できますし、実際の10円玉と大きさが異なる人もそうでない人がいることも理解できます。

ファシリテーター・講師のオペレーションとしては、下記のように進めるといいでしょう。

1. みなさん、手元のA4用紙を、それぞれ一枚とって、何も見ずに10円玉の大きさを書いてみてください。

2. 書き終えたら、グループ内で書いたものをシェアをして、大きさを比べてください。

3. グループ内のシェアが終わったら、実際10円玉を出して、比較してみましょう。

上記内容が終わったら、どなたかに感想を聞き、「一人ひとりの10円玉の大きさにさえ、認知の違いがあるから、自身の正しい・正しくないという考えはいったん保留して、対話・議論をしましょう」というように伝えるといいでしょう。

バスケのパス回しは、何回? (説明・解説含めて、10分程度)

今回のアイスブレイクは、ぜひみなさんにも体感してほしいので、実際のオペレーション通り行います。可能であれば、何人かの方と一緒に観てください。

1. これからお見せする動画で、白色のTシャツを着たチームのバスケのパス回しが何回行われたか数えてください。

2. 画面に集中して、周りの人とコミュニケーションを取らないで、白色のTシャツを着たチームのバスケのパス回しが何回行われたか数えてください。

3. それでは、動画を見てみましょう。

※ 33秒になったら、一旦動画を止めてください。

★動画を見る★

4. みなさん、バスケのパス回し以外に何かおかしなことはありませんでしたか? ※ 参加者の反応として、「何もおかしくない」と「ゴリラが見えた」という人がいます。

5. 今度は数を数えなくていいので、もう一度おかしなことがないかを注意深く確認しながら、動画を見てみましょう。

★動画を見る★

※ 参加者の反応として、「ゴリラがいる!」という反応や、「ゴリラがいるって言ったでしょ」という反応が生まれます。

6. ゴリラが見えたから、良い・悪いではありません。ゴリラが見えた人もいるし、ゴリラが見えなかった人もいるというだけです。

ゴリラが見えた人は、全体を見ることに優れているのかもしれませんし、ゴリラが見えなかった人は集中力が高いのかもしれません。このように人が見ている世界は異なります。

そのため、自身の正しい・正しくないという考えはいったん保留して、対話・議論をしましょう。

この動画は、「見えないゴリラの実験」と言われ、1999年にハーバード大学のDanielダニエル Simonsシモンズ博士とChristopherクリストファー Chabrisチャブリス博士が行った内容です。

「見えないゴリラの実験」は、認知を広げるためのアイスブレイクでも使えますので、ぜひ活用してみてください。

共通点探し (グループ4~6人推奨。説明含めて、15分~20分程度)

グループ全員の共通点探しを行うアイスブレイクです。

イメージを持ってもらうために、まずは具体的なオペレーションをお伝えします。

1. グループ内全員の共通点を探してもらいます。何でも結構です。例えば、「中華が好き。大谷選手のファン」などです。

2. 制限時間は、90秒です。一番多く共通点を探せたグループが優勝です。よーい。スタート!(90秒計る)

3. (90秒後)ストップです!それでは、各グループ、共通点がいくつ出たか教えてください。

4. (ホワイトボードにすべてのグループの数字を記載する)残念なお知らせがあります。みなさんの出した共通点は、とても数が少ないです。前回のワークショップでは、60個以上出したチームがありました。(ここで驚きの反応があります)ただし、この60個は、2回目の数字です。1回目は皆さんと同じような共通点の数でした。

※ 一回目の共通点の数は、多くても10個強程度が一般的です。

5. 今から、3分間作戦タイムを設けます。どうやったら、多くの数が出せるかを考えてみてください。この3分間は共通点を探すのではなく、作戦タイムとして使ってください。3分後に、2回目の共通点探しを行います。

6. (3分後)それでは、2回目の共通点探しを始めます。制限時間は、90秒です。一番多く共通点を探せたグループが優勝です。よーい、スタート!(90秒計る)

7. (90秒後)ストップです!それでは、各グループ、共通点がいくつ出たか教えてください。

8. (優勝チームに拍手を行う)それでは、優勝チームに2回目の共通点探しではどのような工夫をしたか、教えてください。

9. 自身の枠組みで何となく決めつけて行うのではなく、工夫すると自身の枠組みが広がっていき、思考が広がり深まります。

「共通点探し」は、1回目より2回目の方が共通点の数が多くなります。そのため、参加者が考えると枠組みが広がるということを体感することができます。

行動の質を上げるアイスブレイク

行動の質を上げるアイスブレイクは、行動することの重要性を理解するアイスブレイクです。簡単にできる内容について、下記3つをご紹介します。

・後出しじゃんけん

・歯がゆいしりとり

・ペーパーパワー

後出しじゃんけん(説明・解説含めて、15~20分程度)

ペアになって、後出しじゃんけんを行うアイスブレイクです。イメージを持ってもらうために、まずは具体的なオペレーションをお伝えします。

1. ペアになって頭の体操を行います。

2. まず、見本を行いますので、どなたか前に出てきてもらいますか。

※ 代表者の方に出てきてもらいます

3. 今からじゃんけんを2回行います。1回目は、後出しでいいので、必ず私(ファシリテーター・講師)に勝ってください。テンポよくじゃんけんを行っていきます。

※ ファシリテーター・講師は、1秒前後ごとにぽんぽんと声に出して、10回弱程度くらい行います。この時にじゃんけんのペースは、早くても遅くてもダメです。

※ 代表者の方に、後出しでじゃんけんをしてもらいますが、問題なく勝っていきます。

4. 2回目は、後出しでいいので、必ず私(ファシリテーター・講師)に負けていきます。テンポよくじゃんけんを行います。

※ ファシリテーター・講師は、1秒前後ごとにぽんぽんと声に出して、10回弱程度くらい行います。この時にじゃんけんのペースは、早くても遅くてもダメです。

※ 代表者の方に、後出しでじゃんけんをしてもらいますが、手の動きがおかしくなり、混乱します。

5. (代表者にお礼を言う)隣の人とペアになって行います。頭の体操なので、必ず後出し役をそれぞれ行います。

(ホワイトボードなどに下記内容を下記説明します)

1. 後出し役を決める

2. 後出しで勝つ(7~8回行う)

3. 後出しで負ける (7~8回行う)

4. 後出し役を交代する 注意点としては、頭の体操なので、先にじゃんけんを行う方は、一定のレベルでじゃんけんを行ってください。ゆっくりやったり、早すぎたりすると頭の体操にはなりません。

※ じゃんけんのペースを、再度ファシリテーター・講師が見せて説明するといいでしょう。

6. (全体でじゃんけんを行った後に、感想を聞きます。後出しが難しいという回答が出ます。)

この後出しじゃんけんというゲームは、「習慣化」を体感していただきたかったゲームです。じゃんけんは、勝つということが当たり前なので、後出しでも負けることは難しいです。ただしトレーニングを行えば、後出しであれば、負けるようにすることは可能です。本日は、習慣化をして、スキルを習得するために、行動量を増やしていきましょう。

後出しじゃんけんは、身体を使うアイスブレイクなので、習慣化の重要性(行動の重要性)が分かるアイスブレイクです。

歯がゆいしりとり(グループ4~6人推奨。説明。解説含めて、15~20分程度)

歯がゆいしりとりとは、絵しりとりゲームとも言われ、話すことを禁止し、A4用紙など紙に絵をかいて、しりとりをしてもらいます。イメージを持ってもらうために、まずは具体的なオペレーションをお伝えします。

1. グループごとに、今からしりとりをしてもらいます。ただし話すことは禁止です。絵を描いて、しりとりをしてもらいます。まずトップバッターの方を決めてもらえますか。トップバッターの方は、A4用紙を手元に用意してください。

2. このしりとりのルールは、下記になります。 ・話すこと、文字を書くこと、ジェスチャー禁止 ・分からなければ、前の人に差戻しOK。前の人は、描き直しても別のものを描いてもOK

3. グループ対抗戦になるため、優勝の決め方は、「描いた数ー間違った数=正解の数」と計算をして、正解の数が多かったチームです。正解の数が同着の場合は、描いた数が多いほうが優勝です。理由は、チャレンジした数が多いためです。

4. 5分間時間を取ります。始めの言葉は私が決めます。「今は春なので、さくら。”ら”からスタートです!」よーい、スタート!(5分計る)

5. (5分後)ストップ。それでは、答え合わせをしてください。

※ 話せなかったストレスから、一気に場が活性化します。

6. (全チームに「描いた数ー間違った数=正解の数を発表してもらい、優勝チームに拍手)このゲームでは、話さないと伝わらなかったり、スムーズに進まないということを体感していただきたいものでした。そのため、本日は思っていることをオープンに伝えていきましょう

歯がゆいしりとりは、身体を使うアイスブレイクなので、伝えること・話すことの重要性(行動の重要性)が分かるアイスブレイクです。

ペーパーパワー(グループ4~6人推奨。説明含めて、30分程度)

ペーパータワーは、A4用紙30枚を使って、できるだけ高いタワーを作るゲームです。 思考だけではなく、行動が重要であり、PDCAを回すことの重要性も体感できます。

具体的なやり方は、各グループに30枚ずつA4用紙を配布します。使用できるものは、A4用紙のみです。配られた用紙については、切ったり折ったりしても問題ありません。しかし、紙以外の材料を使用してはいけません。ゲームの準備ができたら、5分間作戦タイムをとり、タワーのイメージや手順、役割を話し合います。作戦タイムで触れてもよい用紙は、1枚に限るということもルールの一つです。

作戦タイムが終了したら、組み立てを開始します。時間は5分間です。組み立てタイムが終了したら、参加者はタワーに触れてはいけません。手を触れない状態で10秒数え、その時点のタワーの高さで競い、一番高いタワーを作ったグループが優勝です。ゲームを一度終えたら、振り返りを行い、反省と改善を話あった上で再度同じゲームを行います。仕事で大切なPDCAを回す経験にもなります。

ペーパータワーは、身体を使うアイスブレイクなので、思考だけではなく、行動してPDCA(行動の重要性)を回すことの重要性を理解できるアイスブレイクです。

2)ファシリテーションにおけるアイスブレイクの注意点

人を傷つけない

アイスブレイクでは、人を傷つけるようなものを避けるべきです。 人を傷つけるようなものは、アイスブレイクの役目を行うどころか、逆効果になってしまいます。

例えば、『【目的別】ファシリテーション時に、すぐ使える鉄板アイスブレイク9選』でご紹介した後出しじゃんけんは、必ずと言っていいほど盛り上がります。ただし、手に障害を持っている方がいた場合などは、その方が置いてけぼりになります。別のアイスブレイクを選ぶ必要があります。

また、よくあるケースとして、ペアワークのアイスブレイクでは奇数の時などは、一人になる方が出ます。それを放置すると、孤独感が出てしまいます。これは、大人数の会議やワークショップ・研修で起きるケースが見られます。奇数になる場合は、事務局の方などに入ってもらうようにしましょう。

このようにアイスブレイクでは、人を傷つけるようなものを避けるべきです。

ワークショップ・研修や会議の内容と(可能な限り)連動する

アイスブレイクは、ワークショップ・研修や会議の内容と(可能な限り)連動することが必要です。連動が必要なのは、何の目的のアイスブレイクなのかが分からなくなってしまうためです。

例えば、スキル習得のトレーニングを伴う研修では、後出しじゃんけんを行い、習慣が必要という旨を伝えます。ただし、対話の際の後出しじゃんけんをアイスブレイクで行うと、場は和みますが、連動性がないため、違和感が残ります。

このように、会議・ワークショップ・研修との連動ができないアイスブレイクは、避けたほうがいいでしょう。アイスブレイクは、ワークショップ・研修や会議の内容と(可能な限り)連動することで、効果が最大限発揮されます。

オペレーションを丁寧に説明する

アイスブレイクは、オペレーションを丁寧に説明する必要があります。オペレーションを丁寧に説明しないと、混乱を招き、アイスブレイクの効果が薄れるどころか、ファシリテーター・講師への不信感も招きかねません。具体的には、下記3つを行うとよいでしょう。

・ホワイトボードなどに、アイスブレイクの手順を細かく書く

・見本を見せる

・(研修前に講師が)事前に練習を行う

ホワイトボードなどに、アイスブレイクの手順を細かく書く

アイスブレイクの手順を細かく書くことで、参加者が迷いません。例えば、後出しじゃんけんでしたら、下記内容をホワイトボードに書いて、説明するとよいでしょう。

1. 後出し役を決める

2. 後出しで勝つ(7~8回行う)

3. 後出しで負ける (7~8回行う)

4. 後出し役を交代する

見本を見せる

見本を見せることで、参加者は何をするかがイメージでき、安心します。例えば、後出しじゃんけんでしたら、実際に全員の前でデモを行うといいでしょう。

(研修前に講師が)事前に練習を行う

事前に練習を行うことで、自身が体感でき、有効性も分かりますし、説明・解説などで躓きやすいポイントが明確になります。

練習方法は、可能であれば同僚などと一緒に行い、フィードバックを受けましょう。難しい場合は、必ず口に出して、練習しましょう。口に出して、3回練習すれば、基本問題なく対応は可能になります。

適切な時間で行う

アイスブレイクは、適切な時間で行うことが必要です。アイスブレイクは、あくまで会議・ワークショップ・研修の質を上げるために行うものだからです。

会議・ワークショップ・研修の時間が少ないのであれば、長い時間は厳禁です。ただし経営者の合宿や、一日の研修などであれば、1時間、時には午前中の時間を取っても構いません。

例えば、当社がある会社で行った幹部社員の合宿では、半日かけてアイスブレイク的な要素があるワークを行いました。お互いの大事にしていることなどをストーリーで語ってもらい、関係の質を高めていく内容です。半日もかけて行うことに対して、一見無駄ように感じますが、そのあとの対話の質が大きく変わってきます。

そのため、アイスブレイクにどの程度時間をかけるといいのか、適切な時間はどの程度かをファシリテーター・講師は考えていく必要があります。

3)アイスブレイクなしで、ファシリテーションのみで場を創る

アイスブレイクができない会議・ワークショップ・研修の場合は、アイスブレイクなしであっても、場の質を上げる働きかけが必要です。具体的には、下記のような状況もあるでしょう。

・アイスブレイクを行う時間がない

・アイスブレイクに関して嫌悪感を感じる参加者が多い

・アイスブレイクを行うと、自然体ではなくなり、オープンさが無くなる

そのため、アイスブレイクが無くても、場の質を高める方法を4点説明していきます。

・事前準備での場創り

・レイアウトによる場創り

・チェックインでの場創り

・備品を使った場創り

事前準備での場創り

企画チームや事務局が事前準備の工夫をすることで、場の質が上がります。熱意やホスピタリティを持って、場の質を高める準備を行うことで、アイスブレイク以上の効果が出ます。

例えば、会議・ワークショップ・研修の案内文を、味気ないものを送るのではなく、熱量が伝わるものやユーモアなどを盛り込むと、会議・ワークショップ・研修と違うと感じたり、楽しみに参加するケースもあります。過度に期待することは厳禁ですが、少しでも受講への参加度合いを高めることへのアプローチが可能です。

参考として、コンテンツビジネス事業(200名規模)の管理職研修の事例をお伝えします。経営陣からマネジャーに対して伝えたメッセージをご紹介します。

事前準備での場創りに関しては、企画チームや事務局が事前準備の工夫をすることで、場への影響が変わります。

レイアウトによる場創り

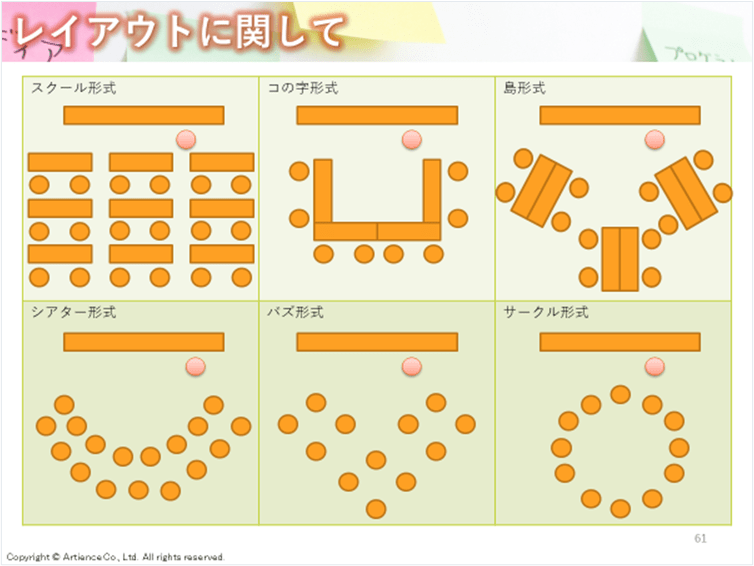

場を柔らかくしたいのであれば、レイアウトは、バズ形式・サークル形式・シアター形式がおすすめです。参加者の距離感が近くなり、話しやすい場が創られます。具体的には、下記内容を見ていただけるとわかりやすいと思います。

※ 当社 ファシリテーター研修資料より一部抜粋

レイアウトによる場創りに関しては、場を柔らかくしたいのであれば、バズ形式・サークル形式・シアター形式がおすすめです。

チェックインでの場創り

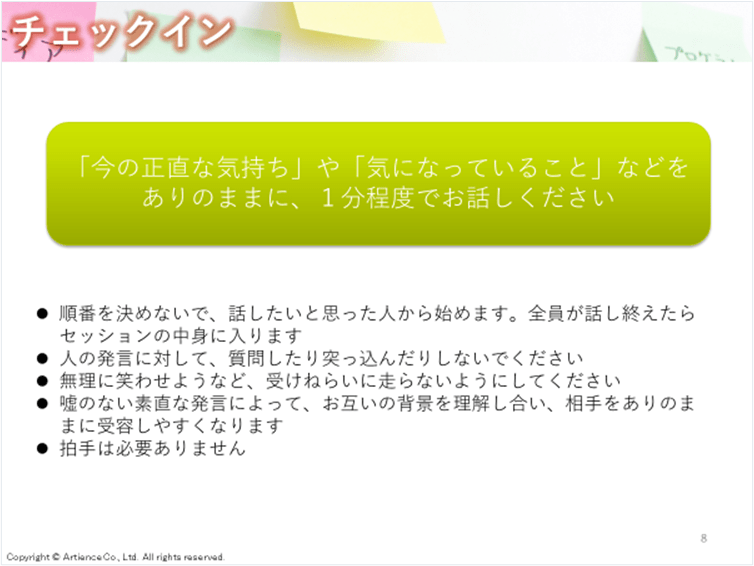

会議・ワークショップ・研修のはじめにチェックイン(※)を行うことで、関係の質が上がると言われています。

理由は、チェックインでオープンに話をすることで、お互いの背景が分かり、思いやりを持って行動ができると言われています。また、ファシリテーターが参加者の状態を確認できる部分もあるので、その後参加者のフォローを含めて、場をホールドしやすくなると言われています。

チェックインのやり方は、10名程度まででしたら全員一言話してから、会議・ワークショップ・研修に入ります。人数が多い場合や、時間がない場合は、3~4名のグループに分かれて、チェックインを行い、その後数グループにどんな話をしたか、共有してもらうといいでしょう。チェックインでの場創りを行うだけで、関係の質が上がります。

会議・ワークショップ・研修に入る前に、一人一言話します。このことにより、お互いの背景が分かります。そのことから、相手への理解が深まると言われており、関係の質が上がる効果があります。

例えば、「体調がすぐれない」という発言をした方がいたら、他の参加者はフォローしようという考えが生まれるかもしれません。この時にチェックインを行わない場合は、「体調が悪い人」という認知ではなく、「(体調がすぐれないにもかかわらず)機嫌の悪い人」という認知になり、行動もフォローではなく、そっけないものになるかもしれません。このようにチェックインは、とてもパワフルなものです。

ただし、チェックインには注意点もあります。話すテーマを決めたり順番を決めると、参加者が受け身になったり、オープンにならない場合があります。なぜなら話すテーマや順番を決めると、その場の枠組みが決まり、ファシリテーターの指示のもと参加するという意味付けが強くなります。ファシリテーターの指示が強くなるように、参加者が感じると、ファシリテーターの答えを探すようになります。

そのためチェックインは、自由度が高く実施するほうが場創りに関しては望ましいです。チェックインに時間がかかりすぎたりするケースも出てくるので、当社ではチェックインの前に下記ルールを説明して、実施します。

※ 当社 ファシリテーター研修資料より一部抜粋

【参考】チェックインは、アイスブレイクではないのか?

当社では、チェックインはアイスブレイクではないと考えています。 強引に場創りを行うものではないためです。例えば、チェックインの発言で、「仕事で忙しいので、研修に参加したくない」という場に対してのネガティブな内容などもよく見られます。このような発言もあるので、アイスブレイクとは位置付けていません。

当社では、「仕事で忙しいので、研修に参加したくない」という場に対してのネガティブな内容が悪いものだと考えていませんし、当社のファシリテーターは過度にフォローはしません。ネガティブな発言をした方が、会議やワークショップ、研修を通して、前向きになっていくケースも多いです。そのような認知変容・行動変容を促すように、会議や、ワークショップ、研修をデザイン(企画)・準備していく必要があると考えています。

備品を使った場創り

備品を工夫して使うことで、場の質を上げることができます。理由は、備品によって、気持ちが落ち着いたり、休憩時間の雑談が生まれたりもします。

例えば、当社のワークショップでは、ワークショップの開始までや休憩時間において、音楽を流したりします。イメージしてもらえるといいですが、ワークショップ前に音楽がなく、沈黙が起きている状態で待っている空間と、リラックスができる音楽が流れている空間では、参加者の緊張度合いも変わります。音楽の有無によっては、会場の雰囲気が大きく変わります。

また、お菓子コーナーを設けていると、休憩時間にお菓子コーナーで雑談が生まれたりします。ちょっと懐かしいお菓子などを置くと、盛り上がります。それが会議やワークショップ、研修に良い影響を与えていきます。このように備品を工夫して使うことで、場の質を上げることができます。

これら4点の働きかけにより、アイスブレイクなしであっても、場の質を上げる働きかけは、可能です。

参考|ファシリテーターとしてのレベルが上がると、アイスブレイクは必要なくなる

ファシリテーターとしてのレベルが上がると、アイスブレイクは必要なくなっていきます。

理由は、会議・ワークショップの事前準備段階で場創りを丁寧に行いますし、チェックインを行うことで、場の状況が理解でき、場をホールドするための対応をしていきます。

例えば、チェックインで出てきたものを扱いながら、会議・ワークショップへと繋げていき、参加者が場に入りやすいようにするなどがあります。

また、上級ファシリテーターも状況によってはアイスブレイクを行いますが、積極的にアイスブレイクを行わない方が多いです。

なぜなら、アイスブレイクを行うと、指示命令が強くなったり、ファシリテーターの枠組みに強引に入れることで、場のホールドではなく、参加者のコントロールを行うという文脈になる場合があるためです。

そのため、アイスブレイクに頼りすぎないファシリテーションができると、ファシリテーターとして一人前と言ってもよいと、当社は考えています。

最終的には、アイスブレイクに頼らないファシリテーションを行うことを目指されるとよいでしょう。

4)まとめ

本コラムでは、ファシリテーションのアイスブレイクに関してお伝えしました。

・ファシリテーションにおけるアイスブレイクの注意点

・アイスブレイク無しで、ファシリテーションのみで場を創る

すぐに使えるアイスブレイクを知っていただき、奥深さも理解していただいたと思います。そしてアイスブレイクがなくても、会議・ワークショップ・研修の場の質を上げることも可能ということも知っていただけたかと思います。事例なども参考にしながら、ファシリテーター・講師としてアイスブレイクを使いこなしていただければと思います。

当社は、ファシリテーター育成コースもご用意しておりますので、ご興味があれば、ぜひご連絡ください。