- [ コラム ]

【事例あり】管理職の役割に起きた変化と、自組織が強化すべきポイントを見つけよう

- 「管理職が担っている役割が多く、パフォーマンスが下がっている…」多くの組織で旧来の管理職の役割から新たな役割が追加され、疲弊している状態が起きています。管理職の役割が増え、かつ、不明確になり、組織側も何を優先して育成すべきか見つけられず、適

- 詳細を見る

管理職に必須の2つの能力要件|要件を満たすために管理職と組織がすべきこと

更新日: ー

作成日:2022.10.27

「管理職のパフォーマンスを評価する基準が明確になっていない…」

「今の管理職に物足りなさを感じているが、どの能力を強化すべきかわからない…」

自組織の管理職の能力要件が整理できておらず、悩んでいるのではないでしょうか。

当社が多くのの管理職を支援する中で見出した、管理職に必要な能力要件は以下の2つです。

②仕組みをアップデートし続ける能力

これらの能力は、どの組織にも共通して必要であると感じています。

本コラムでは、上記2つの能力要件について詳しく説明し、さらにその能力を高めるための方法も解説します。

管理職の能力要件を明確にすることで、管理職の評価や採用、育成の観点から何をすべきかが見えてきます。

目次

1)管理職に求められる2つの能力要件

管理職に求められる能力要件とは、極論、大きく二つです。

①短期的成果と中長期的成長の対立関係から生まれる矛盾を両立・統合する仕組みを作る能力

②仕組みをアップデートし続ける能力

それぞれ説明します。

1-1.短期的成果と中長期的成長の対立関係から生まれる矛盾を両立・統合する仕組みを作る能力

管理職になり、上司や経営者・事業責任者からは「結果を出せ!(短期成果)」と「チームを成長させろ!(中長期成長)」を言われ続けます。

その度に「どちらを優先したらいいのか?」を悩むことになるでしょう。この状況を解決するための能力が、管理職には必要です。

例えば、ある営業会議のシーンをイメージしてください

部長Aさん :

「B課長、今期の売上がこのままだと、未達になるよ。君の部下は育っていないし、売上が君に依存していたら意味がない。」

この指摘に対する返答として、管理職としての能力要件を習得できていない場合と、能力要件を習得できている場合を見ていきたいと思います。

【管理職としての能力要件を習得できていない場合】

管理職:

「A部長、現在、部下に対して行動量を増やすように伝えています。そしてクロージングでは、私が同席し売上を達成します。私との同席で、OJTを行います。」

【管理職としての能力要件を習得できている場合】

管理職:

「A部長、現在、顧客へのアプローチ方法をアップデートしたことで、結果が出るのに少し遅れています。ただしすでに結果は見え始めています。来週にはリカバリーされてくると思います。今期の売上も達成できると算段しています。またこのアップデートにより、マニュアル化した部分と、メンバー本人で顧客ニーズを考え抜くためのテンプレートも作成しました。部下育成にもアプローチしています。」

上記のシーンを見て、どちらが管理職としてパフォーマンスを発揮しているかは一目瞭然です。

【参考】 管理職の役割・あるべき姿などを知りたい方は、下記コラムもよければご覧ください。

・管理職の役割と責任│変化するビジネス環境に対応するために必要なこと

・昔の管理職のあるべき姿を追いかけるのは、NG│現代における理想の管理職像とは?

1-2.仕組みをアップデートし続ける能力

仕組みを作ったら終わりではなく、常にアップデートし続ける必要があります。例えば、上記の例である営業会議のアフターストーリーがあるとします。

「顧客へのアプローチ方法の変更、それに伴いマニュアル化を実施して成果は上がったが、部下の成長スピードが遅かった」という状況だったとします。

その際は、「マニュアルにおける、考えさせる部分を変更する」というアプローチもあれば、「部下育成自体を切り離して、勉強会・1on1をアップデートする」場合もあるかもしれません。

現状を常により良くするためにどのような方法を選択するべきかを考え、仕組みをアップデートし続ける能力が大切です。

2)能力要件を高めるために管理職自身がすべきこと

管理職自身が力をつけるていくためには、大きく2つの流れに沿って知識とスキルを身に付けることが必要です。

1)課題の種類にあわせて、解決策を決める力

2)解決策を実行し、進める

それぞれ説明します。

2-1.課題の種類にあわせて、解決策を決める力

「課題」は大きく下記の三つに分けられます。

・既存の課題

・潜在的な課題

・新たに創造した課題

それぞれをどのように解決していけば良いかを、お伝えします。

既存の課題を解決する

既にある課題を解決する方法です。課題はある程度明確なため、一般的な課題解決のアプローチを行えばいいでしょう。

①課題が起きている背景を確認する

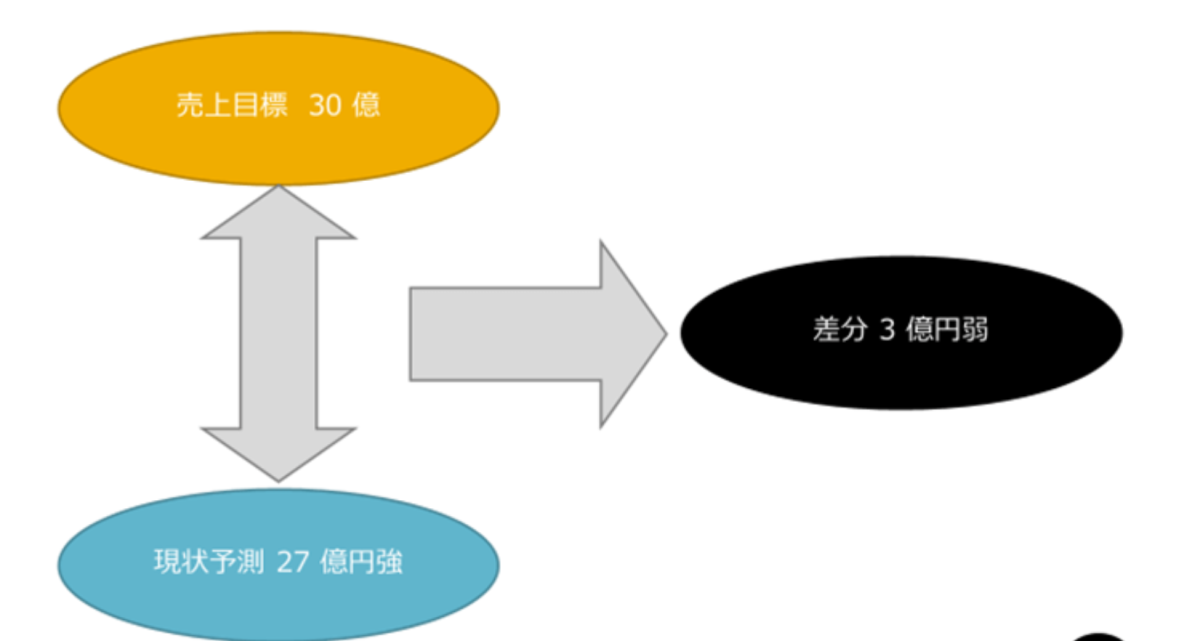

→あるべき姿・ありたい姿と現状とのギャップを確認する

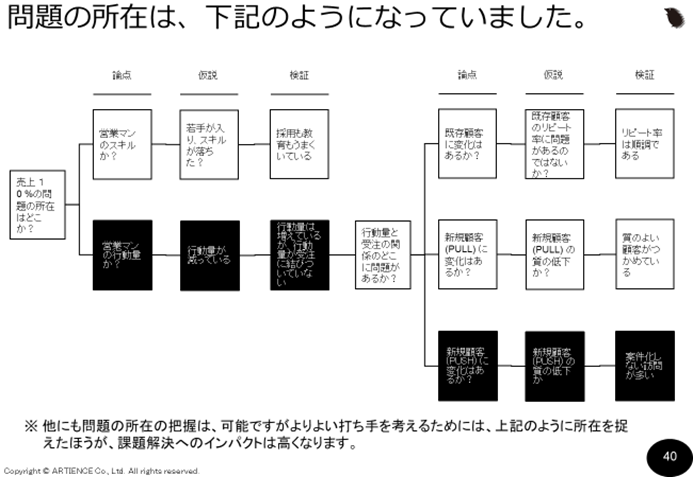

②課題の所在を明確にする :

→課題がどこにあるかを確認する

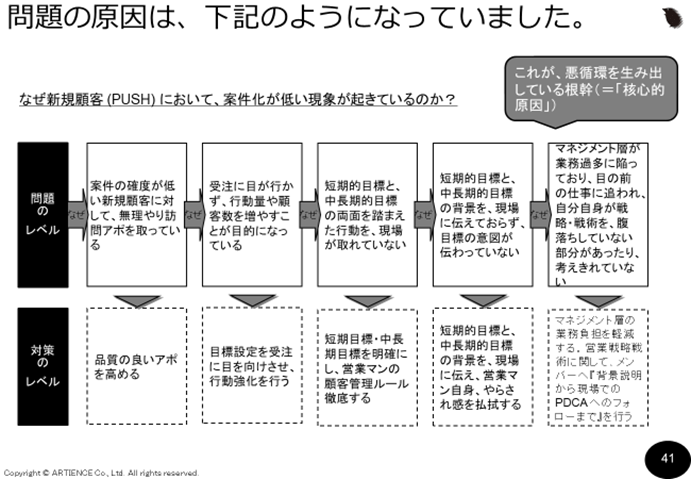

③課題の原因を把握する :

→Big Whyや5W2Hなどで原因を深掘りして、課題の真因を明確にする

④真因に対しての打ち手を考える :

対策を考えて、PDCAを回しながら仕組みに落とす・仕組みをアップデートする

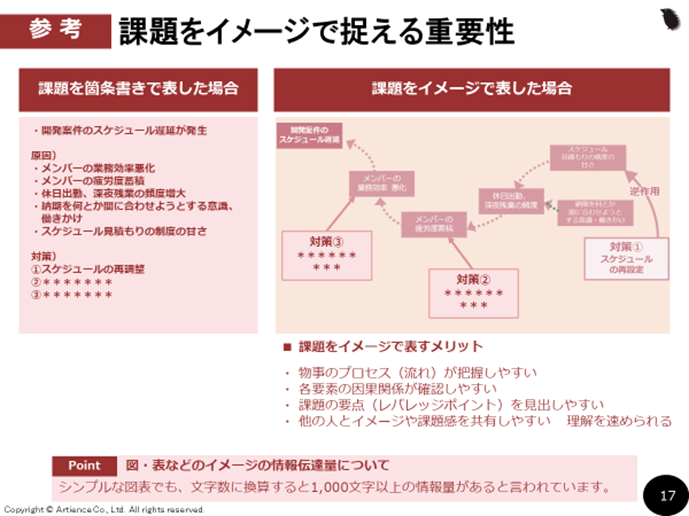

当社の問題解決力研修のテキストを一部抜粋しますので、下記でイメージしていただくとよいでしょう。

例:①課題が起きている背景を確認する

例:②課題の所在を明確にする

例:③課題の原因を把握する

潜在的な課題を発見し、解決する

「いろいろ打ち手は打っているが、何となく上手くいかない」

「なぜか同じようなことが起きる」

等ケースは、まだ顕在化されていない課題を発見する必要があります。

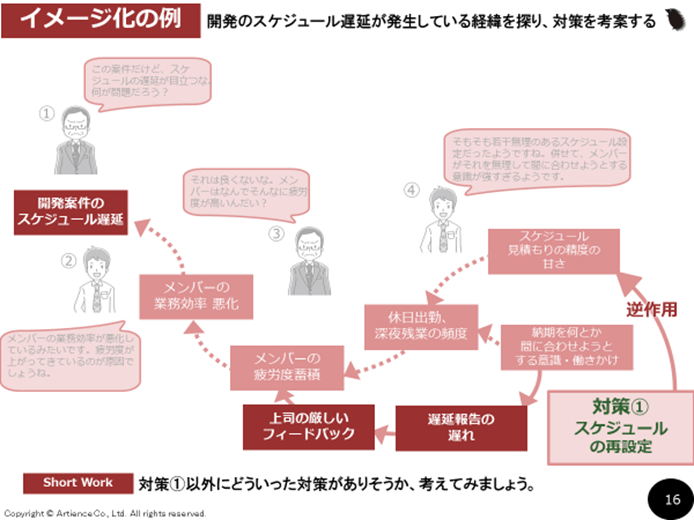

システムシンキングという思考方法を用いると良いでしょう。

まずは、物事を要素化し、それぞれを俯瞰して全体感を捉えます。次に、レバレッジポイントと言われる課題解決に最も効果のある要素を探していき、課題を解決していきます。

例えば、あるプロジェクトで開発が遅れているケースを構造化すると下記のイメージです。

当社のシステム思考研修のテキストの抜粋です。

上記のように構造化して、対策を考えて、それを仕組化していく必要があります。

システム思考をより知りたい方は、下記コラムをご覧ください。

システム思考とは|「複雑な課題」を解決に導く思考法を事例で解説!

新たに創造した課題を解決する

「課題が全くないから大丈夫」というケースは、課題を創造する必要があります。

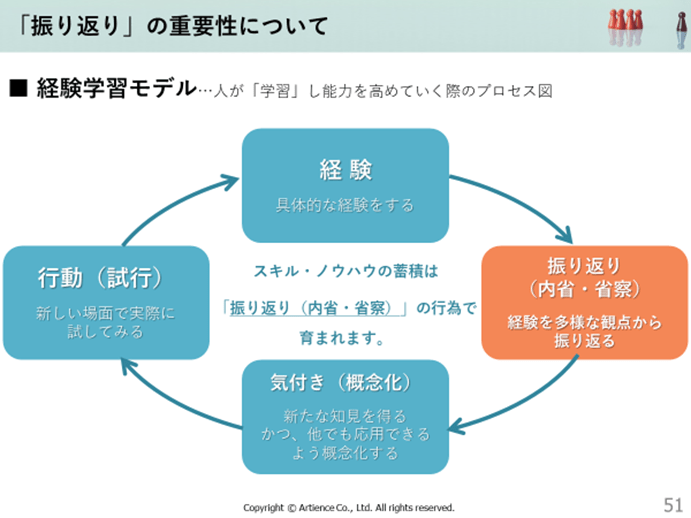

時代はとても速いスピードで変わっています。常により良くしていく意識を持つことが重要です。経験学習を用いて、内省力を高めて示唆出しを行い、課題を創出していくとよいでしょう。

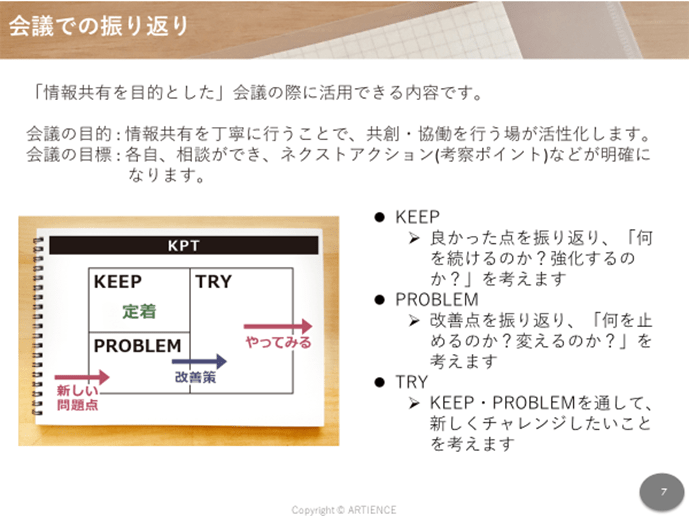

【参考】当社チームビルディング・ワークショップより

まずは、振り返りを習慣化させるためにも、チームの会議から始めてみるのはいかがでしょうか。仕組みのアップデートが必要になる場合と、仕組み自体を作る必要も出てくるでしょう。

下記コラムもよければご覧ください。

管理職が変化を乗り越えるために大切な”良質な振り返り”と実践を阻む3つの要因

2-2.解決策を実行していく力

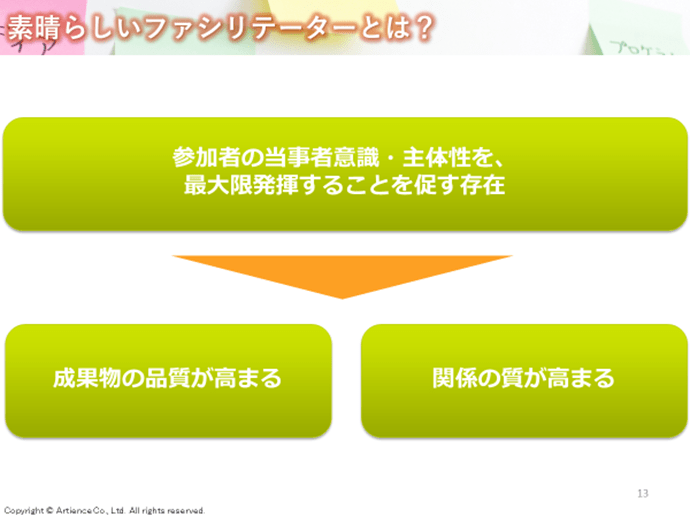

メンバーを巻き込み、解決策を力強く実行していくためには、ファシリテーション力が必要です。有効的にファシリテーションを行うことで、チームパフォーマンスは最大化され、メンバーのコミットを高められるためです。

【参考】当社、ファシリテーター育成コースのテキストより抜粋

3)能力要件を高めるために組織が支援すべきこと

組織ができることは、2つあります。

①戦略方針を伝え、戦略方針をもとにフィードバックし続ける

②他社の管理職との交流の場を提供する

戦略方針を伝え、戦略方針をもとにフィードバックし続ける

戦略方針を伝えることで、フォーカスポイントが明確になり、短期成果と中長期成長の両立・統合を意識した仕組みづくりを行いやすくなります。またフィードバックし続けることで、意識を常に保つことができ、行動が促進されます。

例えば、当社の2023年度の当社の方針は下記にです。 上記をもとに、会議などで、短期成果・中長期成長とそれぞれの目標に対して、フィードバックを行っています。

上記をもとに、会議などで、短期成果・中長期成長とそれぞれの目標に対して、フィードバックを行っています。

フィードバックの具体例をお伝えします。

弊社では毎月、サービスとしてご提供しているパルスサーベイのデータを活用した人事の方向けの勉強会を行っています。勉強会の担当者へのフィードバックをする際には、

・参加社数

・アンケート結果

・リピート率

を観るだけではなく、

「勉強会が参加された方に、どれだけ役立ったのか?」

「勉強会の学びは、現場に戻ってから活用されそうか?」

「勉強会からの気づきは、お客様の組織の豊かな未来につながるのか?」

などを対話し、フィードバックします。

他社の管理職との交流の場を提供する

他社の管理職と交流の場があると、管理職の認知は広がります。自組織や自身が当たり前だと思っていることに気付けるためです。

また、利害関係のない異業種の管理職からのフィードバックは、自身の認知や気付き発見を広げてくれます。異質の目とも呼ばれます。

当たり前を見直すことは、自組織・自チーム・自身の課題の明確化を促してくれます。また、認知の広がりや新たな発見は、短期成果と中長期成長の両立・統合を意識した仕組みづくりの新しいアイディアや解決策のアップデートにも役立ちます。

例えば、管理職研修を自組織だけで行うのではなく、公開講座などを利用されてもいいかもしれません。アーティエンスでも管理職の公開講座をご用意しておりますので、ご興味のある方は仰ってください。

4)まとめ

管理職に求められる能力要件は、

「短期的成果と中長期的成長の対立関係から生まれる矛盾を両立・統合する仕組みを作る」「仕組みをアップデートし続ける」

のみです。

これは、どの業界・組織であっても求められます。

能力要件を高めるためには、管理職自身は、課題を探し続け、改善やより良くしていくことが必要です。課題は与えられて解決するだけものではなく「課題を発見・創造」し解決までしていく必要があります。それが管理職の能力要件を、高めていくことに繋がります。

組織も、管理職の能力要件を高めるために

「戦略・方針を伝え、フィードバックし続けること」「他社の管理職との交流の機会を提供すること」

をぜひ行ってほしいと思います。

管理職に求められる能力要件に対して問題意識がある方は、ぜひ当社までご連絡いただければと思います。