- [ 研修・セミナーレポート ]

2023年5月16日_OJTトレーナー研修ー公開講座研修レポート

- 本内容は、2023年5月16日に開催された「OJTトレーナー研修」の公開講座研修レポートです。(参加企業数:3社、参加人数:18名、5グループ、オンライン1クラス)1)研修概要研修目的・学びのポイントと、当日のアジェンダ当日のアジェンダ1.

- 詳細を見る

【Q&A付】新入社員の教育担当者が身に付けるべき4つのこと

更新日: ー

作成日:2023.2.14

「新入社員の教育を担当することになったけれど、何をすればいいかわからない…」

このようなお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。組織によっては、「新入社員をどのように教育するかは任せる」と、まるっと投げてしまう場合もあるかと思います。

オリジナルで新入社員の教育を行うのは不安も多く残ります。

新入社員を成長させるためには、教育担当者は、4つのことを適切に実施する必要があります。

1、育成計画を立てる

2、指導をする(ティーチング)

3、行動を改善・強化する(フィードバック)

4、自律・自走させる(コーチング)

本コラムでは、上記4つの具体例と育成をするうえで大切なことをお伝えします。

自身が担う範囲にあわせて必要な内容を読み進めて頂ければと思います。

最後には教育担当者がよく抱える悩みと解決策もお伝えしています。

目次

1)新入社員の教育担当になったら身につけるべき4つのこと

新入社員を成長させるには、教育担当として次の4つのことを行う必要があります。

1、育成計画を立てる

2、指導をする(ティーチング)

3、行動を改善・強化する(フィードバック)

4、自律・自走させる(コーチング)

これら4つのことを適切に実施することで、効果的に新入社員を教育することができるでしょう。それぞれ詳しく説明します。

1-1.育成計画を立てる

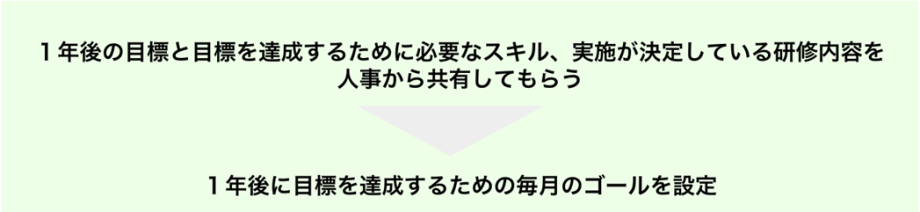

育成計画では、明確なゴールとゴールを達成するまでの道のりを明確にします。 育成計画を立てる流れは次のようになります。  参考:育成計画例は下記よりご覧いただけます

参考:育成計画例は下記よりご覧いただけます

目標設定・育成計画の実例をスプレッドシートで見る

▼ 以下のフォームより、Excel形式でのダウンロードも可能です

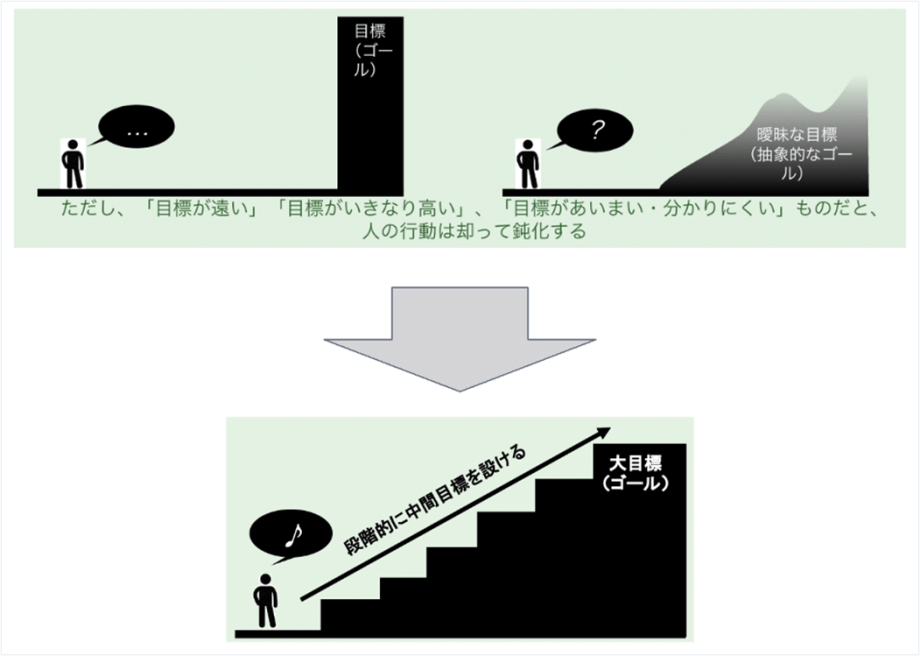

人は目標が設定されると行動が強化され、自律的な行動が現れます。ただし、「目標が遠い」「目標が高すぎる」「目標があいまい・分かりにくい」ものだと、人の行動は却って鈍化されてしまいます。そのため、ゴールだけでなく明確な中間目標があると効果的です。  ※ 当社OJTトレーナー研修のテキストより抜粋

※ 当社OJTトレーナー研修のテキストより抜粋

ゴールまでの道のりで意識したいことは、次の2つです。

①新人に仕事を「任せる」ことを前提とした計画にする

②新入社員と教育担当者が信頼関係を築くことを考慮する

順番に説明します。

①新人に仕事を「任せる」ことを前提とした計画にする

新入社員は、2年目からは自身で仕事を行うことが求められるでしょう。2年目になった際には、迷わず仕事を進められるように、新入社員の間に仕事を任せるということを前提とした計画にしておくことが必要です。

【例:5月配属のとある広告代理店の新入社員育成計画】

| 4月 | 5月 | 6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| OJTで意識するポイント | ー | 具体的で丁寧に説明して仕事を依頼 | 新入社員に考えさせる余白を持たせて仕事を依頼 | まず任せてみる ただしフォローできる体制は準備しておく | まず任せて、新入社員からの相談によって、アップデートさせていく | 新入社員が主導になって、OJTトレーナーを巻き込み仕事を進めていく |

②新入社員と教育担当者が信頼関係を築くことを考慮する

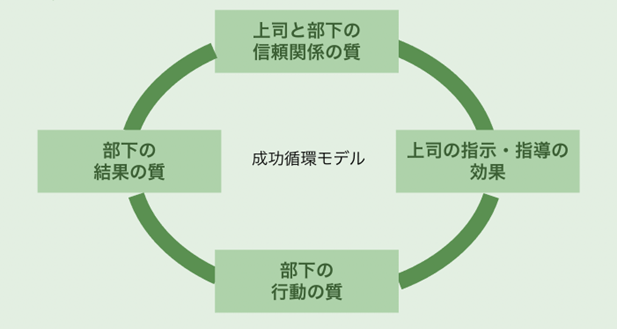

信頼関係を強く築きあげることで、新入社員の行動や結果が高くなることがわかっています。 ※ 当社OJTトレーナー研修のテキストより抜粋

※ 当社OJTトレーナー研修のテキストより抜粋

信頼関係を高める行動とは、例えば、

・1on1で丁寧に新入社員の話を聴く

・新入社員に指導していることは、教育担当自身も行っている

・新入社員の意図を確認せずにネガティブフィードバックを行わない

などです。このような小さな積み重ねが、信頼関係に影響するため、新入社員とのコミュニケーションは丁寧に行うように意識しましょう。

【参考】新入社員の育成計画についてより詳しく知りたい方におすすめのコラム

新入社員の育成計画に必要な5ステップ│【サンプルあり】迷いを無くし、いち早く一人前の社会人へ

1-2.指導をする(ティーチング)

ティーチングによって、新入社員の成長を促します。 指示(ティーチング)とは、話し手が、知識・技術・意欲・考え方を新入社員に伝え、それによって、新入社員は必要とされるスキル・スタンスを体得し、かつ業務遂行に向けての行動が強化されることです。

教育担当者は、ティーチングの結果として「部下の行動が強化されたか」に注目することが大切です。

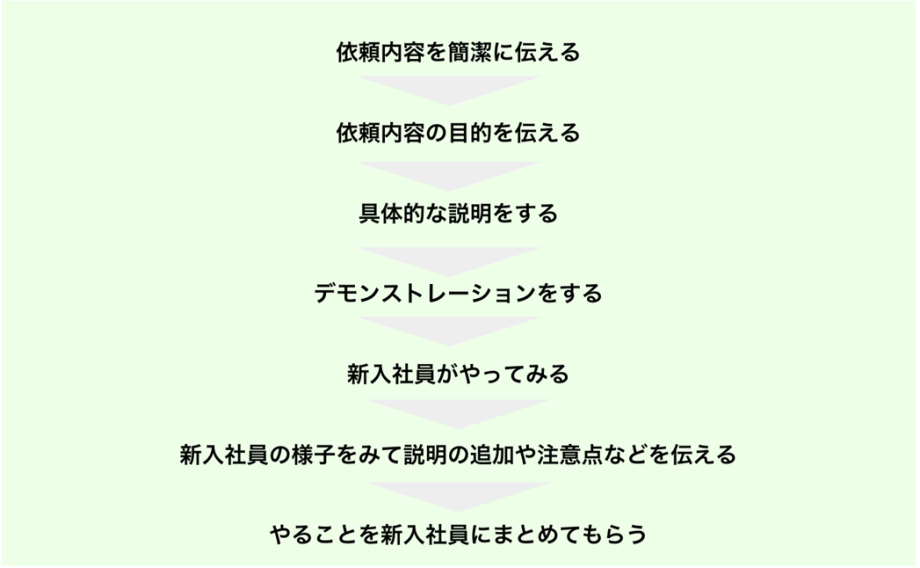

指導をするというと、一方的に伝えるようなイメージを持ちやすいですが、相手の認識・理解があって初めて成り立ちます。ただ伝えればいいのではなく、相手が理解できるように伝えるということを意識して指導をしましょう。例えば、業務依頼の指導をする時の言動を細かく分けると、次のような流れになります。

詳しく説明します。

依頼内容を簡潔に伝える

簡潔にわかりやすく伝えます。例えば5W1Hの型を使って伝えると、簡潔に伝えやすくなります。

依頼内容の目的を伝える

新入社員が、依頼内容の目的を理解している必要があります。そうでないと、本質的な理解ができず、他の作業への応用が利かなくなります。

デモンストレーションをする

新入社員が初めて行う仕事の際は、指導をするときにデモンストレーションを行うことで、仕事のイメージや進め方がわかりやすくなります。

新入社員がやってみる

デモンストレーションまでの説明を受けて、実際に新入社員にやってみてもらいます。このときに、新入社員が何に躓いているのかを把握できると、指導をするポイントが見えてきます。

新入社員の様子をみて説明の追加や注意点などを伝える

新入社員が実際にやってみると、デモンストレーションでは伝えきれていなかった点に気がついたり、新入社員が躓きやすい点がわかります。その部分を補足説明しましょう。また、新入社員が疑問に思う点が出てくる場合もあるので、質問を促すとよいでしょう。

やることを新入社員にまとめてもらう

最後に、新入社員が自分の言葉で何をやるかを言葉に出してもらいます。そうすることで、新入社員がしっかりとやることを理解しているかを確認できます。新入社員が理解しきれていない時は、明確に言葉にできていないことが多いです。改めて伝え、新入社員が自分の言葉で伝えられるようになるまで確認しましょう。

このように、ティーチングによって、新入社員の成長を促します。

【参考】よりティーチングに対して、詳しく知りたい方におすすめのコラム

【具体例から学ぶ】部下育成のためのティーチングとコーチングの使い方

1-3.行動を改善・強化する(フィードバック)

フィードバックによって、新入社員の成長を促します。フィードバックは、何らかの出来事に対して改善や強化を行うことができるため、日々の業務を成長に繋げていくことができます。

新入社員へのフィードバックで大切なことは次の3つです。

1、課題を明確に把握したうえで、フィードバックする

2、「新入社員の行動を(是正し)強化する」為の指導方針を取る

3、部下がフィードバック内容を納得し、行動するように伝える

詳しく説明します。

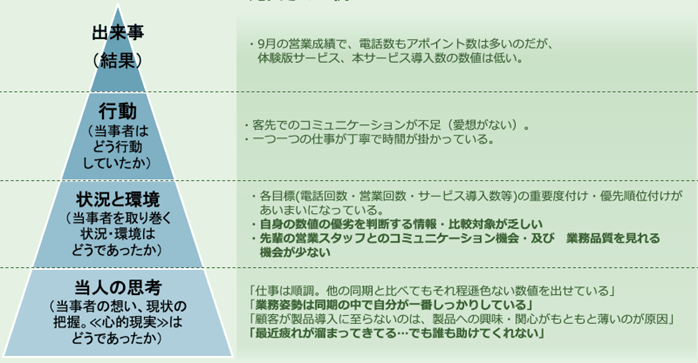

1、課題を明確に把握したうえで、フィードバックする

出来事、行動だけでなく、構造(周囲の環境からの影響)、当人の真の想いも把握し、その上で、フィードバックのポイント・焦点をどこに置くかを考えます。

例えば、サービス会社の営業職の新入社員が、9月の営業成績で、電話数もアポイント数も多いが、体験版サービス、本サービス導入数の数値は低い、という出来事が起こっている場面を構造に落としてみると次のようになります。

※ 当社OJTトレーナー研修のテキストより抜粋

この場合は、例えば、

・各目標(電話回数・営業回数・サービス導入数等)の重要度付け・優先順位付けが曖昧になっている。というポイントに焦点を置いて、重要度や優先順位の付け方をフィードバックすることも一つの方法です。

このように見てみると、どこに焦点を置いてフィードバックを行うべきか、また、効果的なのかが見えてきます。

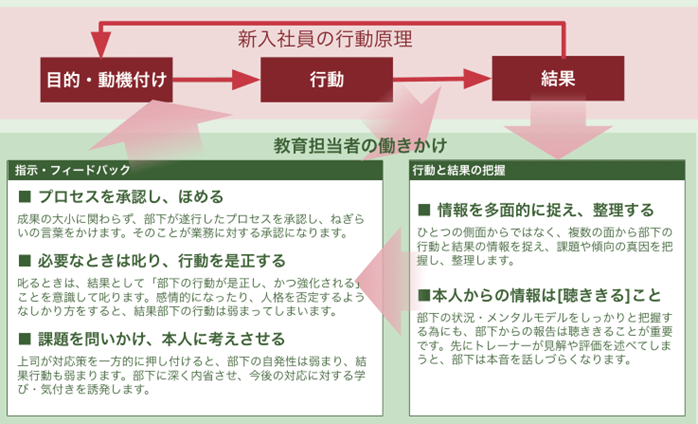

2、「新入社員の行動を(是正し)強化する」為の指導方針を取れているか

承認する・褒める・改善させる(叱る)といったフィードバックがすべて、新入社員の行動の強化につながっているかを確認します。

※ 当社OJTトレーナー研修のテキストより抜粋

【フィードバックの仕方の例】

承認・褒める場合

・最近も相変わらず頑張ってるね。そういえば、マネージャーも業務の姿勢が素晴らしいって褒めてたよ

・今月は、電話営業数がチームでトップクラスだね。行動量としても問題ないね。同期にも良い刺激を与えられてそうだね

改善させる(叱る)場合

・ここから更に良くしていくとしたら、受注成約率かな。この部分の数値って、他の数値と比較してどれくらい意識してるかな?…意識の重みづけを整理するとね、必然的に行動と結果の質も向上するんだよ

・〇〇さん責任感強いから、結構いろいろ抱えてそうだな…良かったら週明けにまた話さない?それまでに各業務でどれくらい時間を割いているか、少しまとめておいてもらっても良いかな?

承認する・褒める・改善させる(叱る)といった一連のフィードバックがすべて、新入社員の行動の強化につながっていることがポイントになります。

3、部下がフィードバック内容に納得し、行動するように伝えられるか

新入社員にフィードバックを理解・納得してもらうために、対極にある、新入社員がフィードバックを無視・拒絶するケースを具体的に2つお伝えします。

ケース1)教育担当者のフィードバックを新入社員が理解できない

この場合の原因として考えられるのは以下の3つの可能性が高いです。

① 教育担当者が課題の真因を把握・整理できていない

② 教育担当者が課題の真因を部下に理解させられていない(説明の不充分)

③ 教育担当者の説明する内容が、新入社員にとって難易度が高い

ケース2)教育担当者のフィードバックを新入社員が納得できない

この場合の原因として考えられるのは以下の3つの可能性が高いです。

① 教育担当者と新入社員との信頼関係が不足・不充分

② 新入社員の把握している課題に対して、教育担当者の把握が不十分

③ 新入社員が何らかの思い込み、または意識の壁(メンタル・ブロック)を持っており、教育担当者が、それに対して認識・配慮ができていない

新入社員にとって、何が原因でフィードバックを受け入れてもらえなくなっているのかを考え、改善しましょう。

【参考】フィードバックについて、より詳しく知りたい方におすすめのコラム

新入社員育成のカギ!フィードバックする時に知っておきたい5つのポイント

1-4.自律・自走させる(コーチング)

コーチングによって、新入社員の成長を促します。コーチングは、双方向のコミュニケーションから課題を見出し、解決していく手法です。そのため、新入社員の自律・自走を促すことに繋がります。一方的に答えを「与える」のではなく、相手(部下)から答えを「引き出す」機会を持ち、かつ行動に移させることが大切です。

新入社員へのコーチングで大切なことは次の3つです。

1、新入社員から新たな気付き・考えを引き出す環境を整える

2、教育担当者の「傾聴」により、場を良質なものにする

3、教育担当者の質問によって相手の考え・感情を深堀る

詳しく説明します。

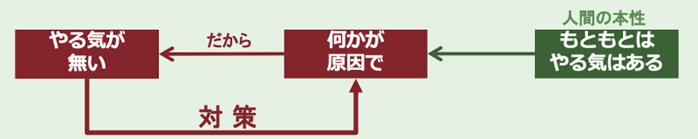

1、新入社員から新たな気付き・考えを引き出す環境を整える

教育担当者側の考え・意見を押しつけるのではなく、新入社員(の“やる気”)を信じている状態で臨むことが重要です。 ※ 当社OJTトレーナー研修のテキストより抜粋

※ 当社OJTトレーナー研修のテキストより抜粋

2、教育担当者の「傾聴」により、場を良質なものにする

傾聴とは、相手を尊重し理解しようとして聴くことです。相手が口に出して考えを話すことで、自身の考えを更に深めることができます。相手の話を邪魔しないようにするためには、下記の阻害要因をなくすようにしましょう。

・「答えありき・ゴールがすでに固定」されているテーマをコーチングを扱う

・教育担当者の「主張・考え」が強い

・教育担当者が部下を否定する(否定箇所で良くあるNGケース:人格・考え方・視野の広さ・話し方・性格等)

これらの阻害要因を持たないように注意しましょう。

3、教育担当者の質問によって相手の考え・感情を深堀る

質問をする上でのポイントは2つあります。

■オープンクエスチョンにする

クローズドクエスチョン(回答がYes/Noになるもの)よりも、話し手の考え・想い次第で何通りもの回答ができる問いを意識すると、探求しやすくなります。

例)

・この業務の優先度は高いですか、低いですか…クローズドクエスチョン

・この業務が達成されると、どんなメリットがあるでしょう…オープンクエスチョン

■問いかけは、Why(なぜ)よりも、What(何を)、How(どうやって)を意識する

Whyの問いかけはネガティブな過去(変えられないもの)に対しての原因追究になってしまいがちだからです。

例)

・なぜこの業務をやらない(やっていなかった)のですか? …Whyの質問

・どうすればこの業務が達成できる(できていた)でしょうか?…Howの質問

このように、コーチングによって、新入社員の成長を促します。

【参考】コーチングに対して、詳しく知りたい方におすすめのコラム

【具体例から学ぶ】部下育成のためのティーチングとコーチングの使い方

お伝えした、4つのこと

1、育成計画を立てる

2、指導をする(ティーチング)

3、行動を改善・強化する(フィードバック)

4、自律・自走させる(コーチング)

を行うことで、新入社員の育成を効果的に行うことができます。

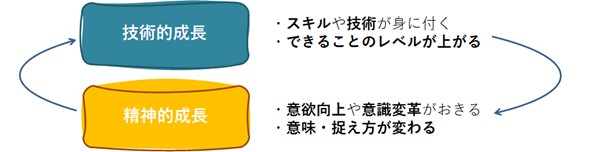

2)新入社員を教育する上で大切にすべきことは、新入社員のことを思って技術的成長と精神的成長を促すこと

新入社員を教育する上で大切なことは、新入社員のことを思って技術的成長と精神的成長の両方の成長を促すことです。

新入社員の教育をする際に「教育担当者自身が楽になるためとか、自身の評価のため」を思っていると、新入社員の成長を促す教育を行うことは難しいです。そうした思いは、新入社員にも伝わってしまうからです。

新入社員の教育目的は、あくまでも新入社員の成長を促し、組織にポジティブな影響を与えることです。この目的がブレないようにしましょう。また、技術的成長と精神的成長の2つが必要なのは、お互いがお互いの成長のために影響を与え合っており、どちらか一方のみを鍛えても、片方の成長がなければ、成長に繋がっていかないためです。

技術的成長のために大切なことは、スキルの提供

技術的成長である、「スキルや技術レベル」を上げるために大切なことは、必要なスキルの提供機会と実践機会です。スキルを学び、身につけるための機会を新入社員の教育の中で創ることで、技術的成長を促すことができます。

精神的成長のために大切なことは、内省、対話の機会を創ること

精神的成長である、「仕事に対するモチベーションや仕事の意義」を高めるために大切なことは、内省や対話の機会を創ることです。内省や対話を通して、それぞれが大切にしている価値観や考え方に気が付き、精神的成長を促すことに繋がります。

技術的成長は、特に、育成計画を立てるときやティーチング・フィードバックのときに意識して行い、精神的成長は、フィードバックやコーチングの時に意識して行うようにしましょう。技術的成長と精神的成長の両方の成長を促すことで、新入社員の成長を促すことに繋がります。

3)新入社員の教育担当がよく抱える悩みと対処法

新入社員の教育担当者がよく抱えるお悩みと、その対処法についてお伝えします。

3-1.新入社員からの報連相が少ない

新入社員からの報連相が少ない時に考えられる原因は以下の4つです。

・報連相が必要な理由を理解していない

・報連相の適切なタイミングを理解していない

・報連相しにくい雰囲気を感じている

・過去に報連相について注意を受けて、慎重になっている

それぞれ説明します。

・報連相が必要な理由を理解していない

この場合は、なぜ報連相が必要なのかを、新入社員が納得できるような形で伝えます。最近の新入社員は、理由がないと行動できないという特徴があるためです。例えば、「納期に間に合うようにフォローしたい」「都度進捗確認することで、手戻りを少なくしたい」「良い点を伝えたい」など、新入社員が報連相した方が良いと感じるような言葉で伝えましょう。

・報連相の適切なタイミングを理解していない

どの段階になったら報告をして、何が起きたら連絡をして、どのような状態になったら相談すればいいかがわからないという状態になっている可能性があります。この場合は、慣れるまで、それぞれに目安をつけておくと良いです。

例えば、「〇〇ができたら一旦報告して」「自分で判断が難しいと思ったら、一旦全部連絡して」「5分考えても悩むようだったら相談して」などです。報連相をする目安を作って、新入社員が報連相のタイミングを理解できるようにします。

・報連相しにくい雰囲気を感じている

教育担当者が常に忙しく「時間がない…」といった発言を聞くと、教育担当者の邪魔をしないようにと新入社員が気を遣って報連相を控えることもあります。こうならないようにするためには、報連相でも何でも声を掛けてくれて良い時間を作っておくことをお勧めします。例えば、「11:00-11:15、15:00-15:15、17:00-17:15の時間は、新入社員のために空けておくので、何でも話にきて良いよ」と新入社員に伝えておくと、声を掛けやすくなります。

・過去に報連相について注意を受けて、慎重になっている

新入社員と教育担当の間に信頼関係が築けていなかったり、過去のフィードバックで新入社員にとって傷つく言葉をかけられていると、教育担当者とコミュニケーションを取ることに怖さを感じ、なかなか声が掛けづらくなります。

この場合、新入社員と教育担当者の信頼関係を築き、新入社員が安心して挑戦や失敗ができる状態にすることが最優先です。なお、もし過去の出来事で怖さを与えてしまったかもしれない、という心当たりがあれば、そのことについて謝ってみるのも一つの方法です。

伝えている本人としては、傷つけているつもりはなくても、受け手にとっては大きな傷になっていることもあります。その傷を癒すことは信頼関係の構築にも影響が出てくるため、心当たりがある場合は素直に伝えてみましょう。

新入社員からの報連相が少ない時に考えられる原因は、それぞれです。なぜそのような状況が生まれているのか、その背景を考えるようにしましょう。

3-2.新入社員が言われたことしかやらない

新入社員が言われたことしかしない場合は、仕事を依頼するときに新入社員に考えてもらう余白を作るようにしましょう。

余白を作るというのは、例えば、

・営業資料の〇ページが見にくいから、クライアントが理解できるように作り直してもらえる?

・〇〇についてどう進めたら効率的か、考えてみてくれない?

・この商品を今日〇個売りたいから、どのような声がけをしたらいいか考えてみて

などです。全て細かく伝えるのではなく、新入社員に考える余白を残すことで、考えてもらうことができます。

3-3.新入社員にどこまで挑戦させていいのかわからない

新入社員が、負担感なくやってみたいと思えるような設定ができるとベストです。ただ、これは新入社員個人によっても差が出るため、やってみながら調整していくのが良いでしょう。

新入社員にとって挑戦的な内容を依頼するときは、依頼内容を伝えた後に「〜という仕事をお願いしたいんだけど、できそう?不安なことない?」と聞いてみて様子を伺うと、新入社員の様子がわかりやすくなるかもしれません。また、必ずフォローする、ということを伝えることも大切です。新入社員が自分一人でやると負担感が強くなることに対しても、教育担当者がフォローしてくれると思えるだけで、少し気分を軽くした状態で仕事に取り掛かることができます。

3-4.新入社員が同じミスを繰り返す

新入社員が同じミスを繰り返すときに考えられる原因は2つです。

・指導が新入社員が理解できる内容ではない

・表面的な改善策のみ伝えて、本質的な考え方を伝えていない

・指導が新入社員が理解できる内容ではない

教育担当者から言われていることを新入社員が全く理解できていないと、当然ですが同じミスを繰り返します。ミスの指摘とアドバイスを伝えた後に、新入社員に「今理解したことを言ってみてくれる?」と新入社員の口から伝え直してもらうと、どの程度理解できているのかを確認することができます。確認して、伝わっていなかった箇所は、別の表現や伝え方で伝える、ということを繰り返すことで、新入社員に理解してもらうことができます。

・表面的な改善策のみ伝えて、本質的な考え方を伝えていない

新入社員は経験値が少ないため、表面的な改善策から本質を捉えることは難しいです。そのため、改善策のみを伝えると、その改善策に沿ったミスのみしか対処できない場合が多くあります。

例えば、資料をみて「ここをこう直しておいて」という指導だけだと、新入社員は本質的な考え方を理解できません。結果、教育担当者からみると同じミスと思えることも、新入社員にとってはそうとは感じていない可能性もあります。そのため、指導をするときには、なぜそうした方がいいのか・しない方がいいのか、という本質的な考え方を伝えるようにしましょう。

3-5.新入社員が教育担当者以外の社員から依頼された仕事に取り掛かり、教育担当者が依頼した仕事ができていない

教育担当者以外の人から仕事を依頼された場合は、教育担当者に伝える、というルールを作っておきましょう。そうすることで、教育担当がスケジュールや仕事量について関与できるようになります。

新入社員は、仕事をお願いされた時に、スケジュールやボリュームを考えて自分に受けられそうか・否かを判断することは難しいです。そのため、お願いされた仕事は全て受け取ってしまうパターンが多くみられます。新入社員が今どの程度の仕事を抱えているのかを都度確認できる状態にしておきましょう。

3-6.自分にとっての常識が新入社員に通用せずイライラする

世代によって育ってきた環境は異なり、それによって常識にも違いが出てきます。まずは、そのことを受け入れて、なぜこんな言動をするのかの背景を知ることを意識するようにしましょう。背景を確認すると、新入社員なりに考えて行動や発言をしていたことに気がつくときもあります。出来事に対して反応的になるのではなく、一旦背景を確認するように意識することが大切です。

【参考】新入社員がやばいと感じる方におすすめのコラム

「新入社員がやばい」という言葉が生まれる2つの理由と対処方法を解説

3-7.新入社員の教育に時間が取られて、自分の仕事の時間がなくなる

教育の時間を毎日のスケジュールに組み込んで、自分の仕事を調整していくことをお勧めします。例えば、新入社員の教育に毎日2時間はかかる、ということを想定して自身のスケジュールを組み立てるということです。あらかじめ新入社員の教育に必要な分の予定を開けておけば、その後の調整は自分次第です。ただ、あまりにも仕事量が多くなっている場合は、上司に相談して、業務量の調整を依頼しましょう。

また「新入社員研修の担当者向け|研修設計の基本や効果を高めるポイントを解説」の記事では、新入社員研修の担当者になった方向けに、研修内容を決めるためのポイントを解説しています。

同時に、どのようなポイントを意識すれば研修効果を高められるかを解説していますので、ぜひ参考にしてください。

4)まとめ

今回は、新入社員の教育担当になったら身につけるべき4つのこと、大切にすべきこと、そして、新入社員教育担当が抱える悩みと対処法についてお伝えしました。新入社員の教育担当になったら行うことは、次の4つのことです。

1、育成計画を立てる

2、指導をする(ティーチング)

3、行動を改善・強化する(フィードバック)

4、自律・自走させる(コーチング)

これら4つのことを適切に行うことで、新入社員を効果的に育成することができます。また、新入社員を教育する上で大切なことは、新入社員のことを思って技術的成長と精神的成長の両方の成長を促すことです。 新入社員の教育の目的は、あくまでも新入社員の成長を促し、組織にポジティブな影響を与えることにあります。新入社員の成長を促す時に、「新入社員のことを思ってではなく、教育担当者自身が楽になるためとか、自身の評価のため」、を思っていると、新入社員の成長を促すことのできる教育を行うことが難しいため、目的がブレないように注意しましょう。

新入社員の教育の目的は、あくまでも新入社員の成長を促し、組織にポジティブな影響を与えることにあります。新入社員の成長を促す時に、「新入社員のことを思ってではなく、教育担当者自身が楽になるためとか、自身の評価のため」、を思っていると、新入社員の成長を促すことのできる教育を行うことが難しいため、目的がブレないように注意しましょう。

新入社員の成長を促せる教育担当を育成したい場合は、部下・後輩育成OJTトレーナー研修もぜひご活用ください。