-

[ コラム ]

組織改革・変革コンサルティングの正しい使い方│よくある失敗もお伝え

- 「組織改革や変革を力強く進めたいので、コンサルティングサービスを受けたい」「組織変革のプロジェクトマネージャーにアサインされたけど、どう進めたらいいか分からない。」「組織改革コンサルタントは、何をどこまでしてくれるのだろう?」など、のお悩み

- 詳細を見る

【成功事例6選】理想の組織へと変革を遂げる!中小企業の組織改革

更新日:

「このままでは組織の成長が危うい…」

「組織の売上が伸び悩んでる…」

組織の現状を改善するために組織改革が必要だと感じていても、「何から始めればいいのか分からない」「改革には時間がかかりそうで不安」と思っている方は少なくありません。

確かに組織改革には時間と労力が必要ですが、適切な対策を取れば確実に変革は可能です。

本コラムでは、実際に中小企業が実践した組織改革・変革の事例を6つご紹介します。

これらの事例を参考に、自組織に最適な改革の進め方を検討してみましょう。

組織の状態が悪化すればするほど、改革に必要な時間や労力も増えます。

「今のままではまずい」と感じている方は、少しでも早く対策を講じることを強くおすすめします。

▼【無料DL】忙しい人向け|要点スライドでコラム内容を手早く理解!

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

事例1. 若手社員の退職率が80%→5%未満に改善!フォローと研修で促す組織変革

【会社概要】

業種:美容器具メーカー

企業規模:300名程度

起きていた問題:若手社員の離職による悪循環

美容器具メーカーである本企業は、ヒット商品に支えられ業績は好調で、福利厚生も充実していました。

しかし、安定した環境の中で既存社員の成長意欲が低下し、若手社員から見て魅力的なロールモデルが不足していました。

その結果、若手社員は「この会社にいても成長できない」「上司や先輩のようにはなりたくない」と感じ、キャリアへの危機感から3〜5年目の若手社員が80%が退職するという深刻な状況に陥っていました。

若手社員の離職が進むことで、以下のような悪循環が生じていました。

若手社員の離職が進む

↓

残った若手社員が孤独感を抱く

↓

残った若手社員のモチベーションが低下と、組織への諦めが生まれる

↓

若手社員の離職者がさらに増加(※)

↓

既存社員は「若手はどうせ辞める」と不信感を持ち、支援が減少

↓

サポート不足の中で成長機会も減少し、若手のやる気がさらに低下

↓

(※)以降の繰り返し

具体的な対策:若手の孤独感を解消し、成長機会を提供

この状況を打破するため、若手社員の孤独感を解消し、成長機会を提供するための研修制度を強化することに重点を置きました。

主な取り組みは以下の通りです。

ブラザーシスター制度の導入

孤独感の解消のために、先輩社員と成長できる機会をつくることを目的としたブラザーシスター制度を導入しました。

ブラザーシスター制度の導入によって、具体的に下記のことを実施しました。

・ブラザー・シスターがOJT研修を受講し、育成マインドやスキルを習得する

・月1回、会社負担のランチ会を実施し、先輩社員と交流を深める

・先輩社員(ブラザー・シスター)を指導役とし、組織への定着を促す

・人事部が月1回、ブラザー・シスターとの面談を実施し、後方支援を行う

・「ブラザー・シスターになること」を社内でステータス化し、モチベーションを向上

他社との合同研修の実施

成長している実感を持たせる機会をつくるために、他社との合同研修(2年目フォロー研修/若手社員フォロー研修)を実施しました。

研修は、下記にアプローチできる内容かを軸に選定しました。

・定期的な研修実施をすることで、成長実感・予感を促す

・他社との合同研修により、自己認知を広げ、成長実感と成長意欲を高める

・スキルだけでなく・人としての成長にもアプローチする

▼実施スケジュール

| 研修 | 研修目的 | 日程 |

|---|---|---|

| 2年目フォロー研修 | 自社における自身のビジョンを明確にし、当事者意識と主体性を持って仕事を楽しむ | 2日間 (7月、1月) |

| 若手社員フォロー研修 | 視座を高め、後輩やチーム全体へのポジティブな影響を増やす | 2日間 (8月、1月) |

2025年度の開催状況確認・お申込はこちらから

▼入力後すぐにダウンロード可能(無料)

- 若手社員が実施できる研修内容

- 研修後に目指す姿・当日の流れ

- 実際のスライドサンプル・研修料金

組織変革の成果:若手社員の離職率減少と組織の前向きな文化醸成

実施後、以下の成果が得られました。

新入社員・若手社員の退職割合が大幅に減少

ブラザーシスター制度を導入し、他社との合同研修を行うようになってから3年後には、新入社員・若手社員の退職率が5%未満まで改善しました。

エンゲージメントの向上

自社商品への誇りや、自組織への感謝の声が増え、仕事に前向きに取り組む姿勢も見えるようになりました。

若手社員の定着と成長支援を起点に、組織全体の意識が変革され、より前向きな企業文化が醸成される結果となりました。

事例2. 会議の質が組織を変えた!ファシリテーター育成で実現した組織変革

【会社概要】

業種:食品メーカー

企業規模:200名程度

起きていた問題:コロナ禍による業績悪化と組織の停滞

コロナ禍の影響で業績が悪化し、会社は深刻な課題に直面していました。具体的には、以下の問題が発生していました。

・インバウンド需要の崩壊による売上の大幅減少

・原料の輸入先の状況を先読みできず、安定供給が困難

・コスト削減のため派遣社員の契約を終了し、社員の業務負担が増加

・テレワークの影響で、社員の状況や業務の進捗が見えにくい

この状況を打開するためには、現場社員の「当事者意識」と「主体性」を高める必要がありました。

しかし、危機感の強い経営陣が現場に強く介入し、トップダウンの指示命令型マネジメントが加速。結果として、社員の自発的な行動が減り、組織全体の活力が低下する悪循環が生まれていました。

具体的な対策:ファシリテーション研修による組織改革

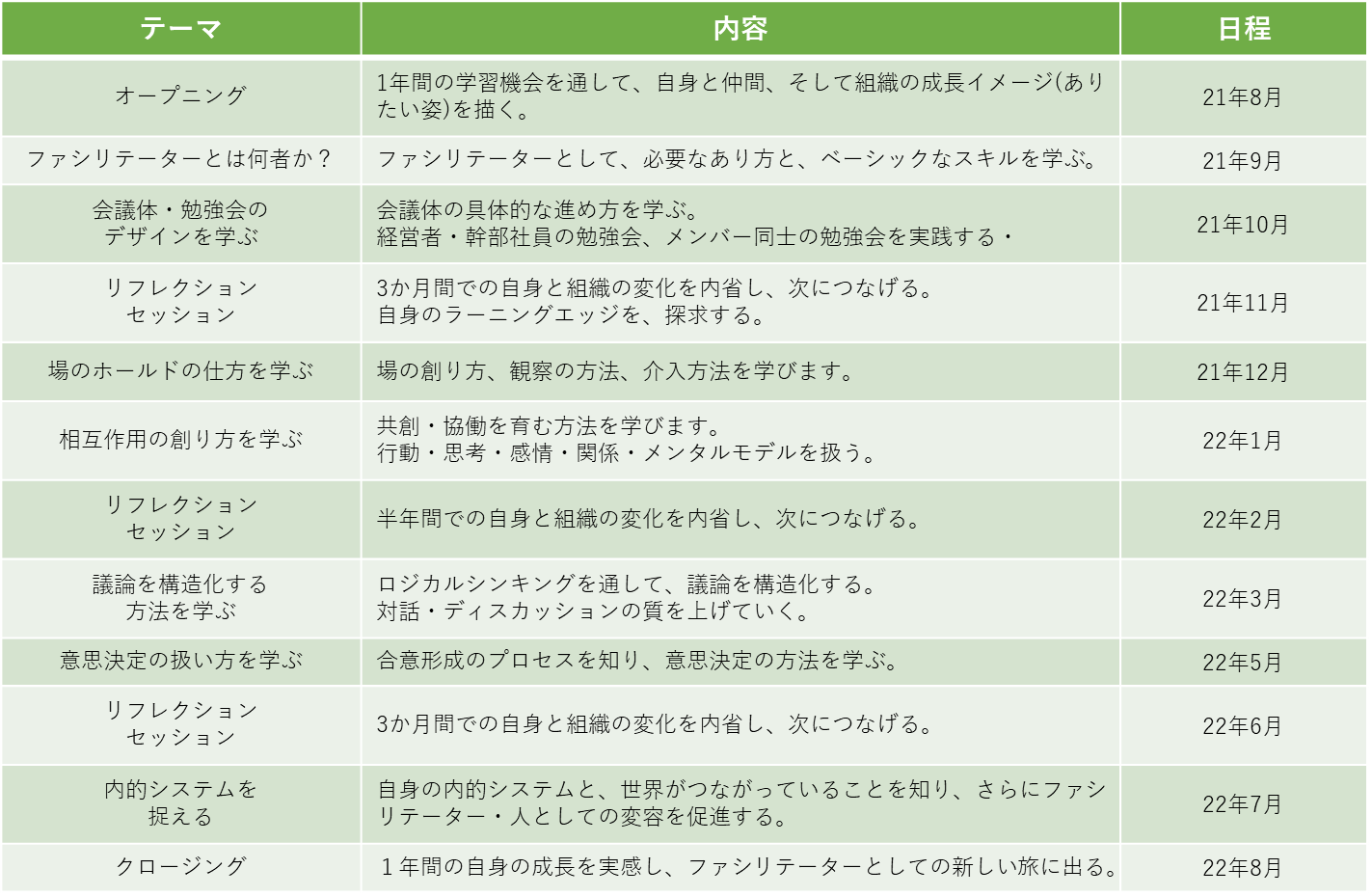

この状況を改善するために、組織全体で「議論や対話の質を向上」に注目し、1ヶ月に1回のファシリテーション研修を、1年通して12回実施しました。

研修には、各部門からキーパーソンとなる16名が参加しました。

組織改革・変革を行う対策の参加メンバーは、組織の縮図になるように人選すると良いです。組織インパクトが大きくなりやすいためです。

この事例も、性別・役職・年齢(中堅以上)をバラしています。

▼実施スケジュール

この研修に対する経営陣の期待は大きく、研修前に経営陣から参加者に対して下記のような熱意あふれるメールが送られました。

組織改革・変革の成果:会議の質の向上が組織を変えた

ファシリテーター研修の実施により、会議の質が向上し、組織全体に以下のような変化が生まれました。

・会議の見直しが進み、工数削減と会議の質向上が実現

・新商品開発のプロセスが改善され、効果と効率が向上

・社員主導の中長期計画プロジェクトが立ち上がり、経営理念の実現が加速

・営業手法を抜本的に見直し、コロナ禍に対応した新たなアプローチを導入

・マーケティング部門を新設し、組織力を高めながら仕組みで売れる体制を整備

この事例からわかることは、「会議の質を上げることで、組織は大きく変わる」ということです。適切な対応箇所を見極め、変化の機会を与えることで、組織は成長し続けることができます。

事例3. 新入社員の受注件数が前年比5倍にまで成長!育成文化の再構築による組織変革

【会社概要】

業種:不動産

企業規模:100名程度

起きていた問題:組織拡大による売上低迷と当事者意識の喪失

この不動産企業は、業績好調に伴い新入社員の採用を進めていました。しかし、新入社員の売上が伸び悩み、一人当たりの売上が減少。結果として、現場社員の負担が増え、不満が高まる悪循環が生じていました。

組織の成長を支えるために人事コンサルティング会社を導入し、人事制度を整備したものの、導入後のフォローが不足し、次のような問題も発生していました。

・当事者意識の低下

人事制度の導入により役割が細分化される一方で、社員の主体性が失われ、「やりがい」が低下。パフォーマンスが落ち、成果が出にくくなり、成功体験を積む機会も減少。

・部門間の壁の強化

組織の縦割りが進み、視野が狭まり、部門間での連携や情報共有が減少。結果として、思考の質が低下し、周囲への働きかけが減る悪循環が発生。

・顧客満足度の低下

思考の質の低下が業務の品質低下につながり、顧客満足度が低下。その結果、売上にも影響が出るようになっていました。

このように、新入社員だけでなく、組織全体の雰囲気が停滞し、業績も悪化していく状況に陥っていました。

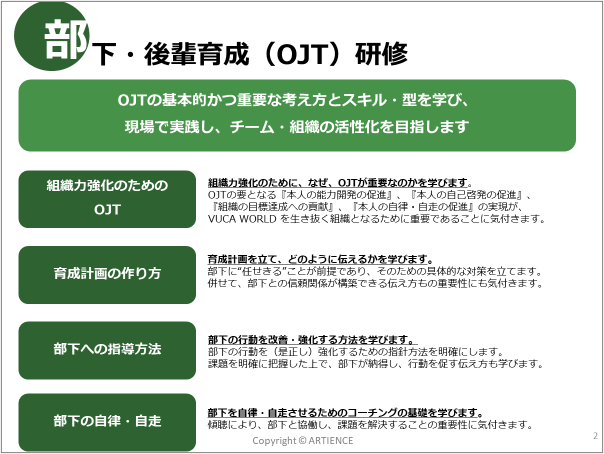

具体的な対策:OJTトレーナーを中心とした育成文化の再構築

OJTトレーナーのコミットが高まる役割分担を行うこと、そして、新入社員に対してOJTトレーナーと共に、「当事者意識」・「やりがい」・「成功体験」を育むアプローチをしました。

具体的には以下のことを実施しました。

育成担当者・OJTトレーナー研修でOJTトレーナーの指導力と意識の強化

育成担当者・OJTトレーナー研修を実施し、OJTトレーナーのコミットメントを高めて、責任感を持たせ、積極的に新入社員の育成に関わろうとするように促しました。

また、育成経験を3ヶ月ほど積んだタイミングで「振り返り研修」を実施しました。振り返り研修では、育成担当者としての成長実感の醸成や、新入社員との関係性強化を図りました。

新入社員研修で新入社員の意識とスキルにアプローチ

新入社員研修を通して「自組織での成長イメージの具体化」「社会人への切り替え」・「コスト意識」・「ビジネススキル」を伝えました。

また、実務経験を3ヶ月ほど積んだタイミングで「トレーナーとの合同研修」を実施し、成長実感の醸成や上司・トレーナーとの関係性強化を図りました。

OJTトレーナー・新入社員へ実施した研修スケジュールは以下の通りです。

| 実施月 | 対象者 | 研修内容 |

|---|---|---|

| 4月 | トレーナー | 育成担当者・OJTトレーナー研修 |

| 4月 | 新入社員 | 新入社員研修 ー自組織での成長イメージの具体化 ー社会人の自覚研修 ー目標達成・コスト意識研修 ービジネススキル研修 |

| 7月 | トレーナー 新入社員 |

新入社員OJTトレーナー合同フォロー研修 |

組織改革・変革の成果:新入社員の受注5倍と育成文化の定着

実施後、以下の成果が得られました。

新入社員の受注件数が5倍に増加

上司やOJTトレーナーによる新入社員へのフォローが強化され、新入社員からの報連相も増加。配属から4ヶ月後には、新入社員の受注件数が前年比5倍となりました。

育成風土の構築

人事責任者や経営陣が、社員間のコミュニケーションや報連相の重要性を理解し、育成文化の重要性を再認識。毎月の勉強会が実施されるようになり、組織全体で育成力を強化する土台が作られました。

このように、新入社員の早期戦力化と組織の育成文化の強化が実現され、売上向上に貢献しました。

組織変革を進めるには、単なる制度導入ではなく、社員一人ひとりの当事者意識を高め、実践的な学びの場を提供することが重要です。

事例4. パワハラ・セクハラ撲滅と職場環境改善による組織変革

【会社概要】

業種:部品メーカー

企業規模:50名程度

起きていた問題:パワハラ・セクハラによる職場環境の悪化

工場内でパワハラ・セクハラが多発していました。特に工場長は、自身が可愛がっている社員には優遇措置をとり、そうでない社員に対しては強圧的な指導や差別的な扱いを行っていました。※ 完全ブラックというより、ブラックに近いグレーゾーンです。

社労士による研修や警告は行われましたが、工場長の権威が強く、改善には繋がりませんでした。

他にも次のようなことが起きていました。

・社員のナレッジのブラックボックス化

現場の運営は工場長に依存しており、彼がいなくなると工場が回らなくなる恐れがありました。

・本社経営陣の現場実情の把握不足

本社の役員や社長は工場長のパフォーマンスに信頼を寄せていたため、現場の実情や問題を十分に把握していませんでした。その結果、現場の課題に対して効果的な介入ができていませんでした。

具体的な対策:オープンスペーステクノロジー(OST)を使ったワークショップ実施

情報共有の仕組み化を目的とした組織改革・変革プロジェクトが立ち上げられました。

その一環として工場全体を巻き込む形で、オープンスペーステクノロジー(OST)を使ったワークショップが実施されました。

オープンスペーステクノロジー(OST)は、参加者が自分で議題を提案し、それに基づいてグループディスカッションを行う手法です。参加者が自由に関心のあるテーマを掲げ、それに対して議論やアイデアを交換することで、問題解決や創造的な意見交換が促進されます。組織の問題解決やイノベーションを生み出す場として広く利用されています。

参加メンバーは、本社役員、人事、工場長、課長、中堅社員、若手社員、契約社員など多岐に渡ります。

オープンスペーステクノロジー(OST)を用いたワークショップでは、工場全体で取り組む施策についても議論されました。

工場長が改革に対して強い抵抗を示しましたが、最終的には施策を受け入れ、自ら施策のデザインチームに参加することになりました。

組織改革・変革の成果:パワハラ・セクハラの撲滅とエンゲージメント向上による職場環境の改善

ワークショップで関係の質が向上したことと、工場長の変化により、驚くほど速くパワハラ・セクハラが撲滅されました。

具体的には以下の成果が得られました。

工場内でのパワハラやセクハラが撲滅

組織改革の結果、パワハラやセクハラが撲滅され、職場環境が改善されました。社員間の信頼関係が深まり、働きやすい環境が整いました。

エンゲージメントの向上

ワークショップを通じて社員同士の信頼関係が築かれ、エンゲージメントが大きく向上しました。特に、工場長の態度の変化が社員に良い影響を与え、職場内のモチベーションが高まりました。

本工場長は、翌年には本社へ栄転しました。エンゲージメント向上やナレッジの仕組み化を考えるようになり、組織内での役割が大きく変化しました。

この事例から、社員間の関係性を改善し、業務環境を向上させることで、組織変革につながることがわかります。

事例5. M&A後の対立を、管理職のリーダーシップ開発を起点に乗り越えた組織変革

【会社概要】

業種:Web コンテンツ事業会社(大手メーカーグループ会社)

企業規模:150名程度

起きていた問題:M&A後の対立と組織の停滞

M&Aによって親会社の一部門と子会社が統合し、新たな組織体制がスタートしました。しかし、この統合により部門間の壁が高まり、対立や不信感が深刻化していました。

具体的には以下のような状況になっていました。

・「○○出身だから…」といった派閥意識が強まり、協力体制が築けない

・人事制度が変更され、一部の社員が不公平感を抱くようになった

・業績が悪化し、新規事業の立ち上げもストップ

・不満や将来への不安が組織内に蔓延

ヒアリングを重ねる中で、次のような課題も浮かび上がりました。

・「言ったもん負け」の文化で仕事を押し付けあう

・「数・量が多いことが正しい」という価値観

・「どうせ変われない」という諦め

・管理職が業務量過多により疲弊し、視野が狭まり、他責傾向が強まる

このような状況では、組織全体が前向きに変わることは難しく、まずは管理職層の意識改革が必要でした。

具体的な対策:管理職を起点としたリーダーシップ開発

管理職起点で困難を乗り越えるチームを創るために、管理職20名に対してリーダーシップ開発研修を実施しました。

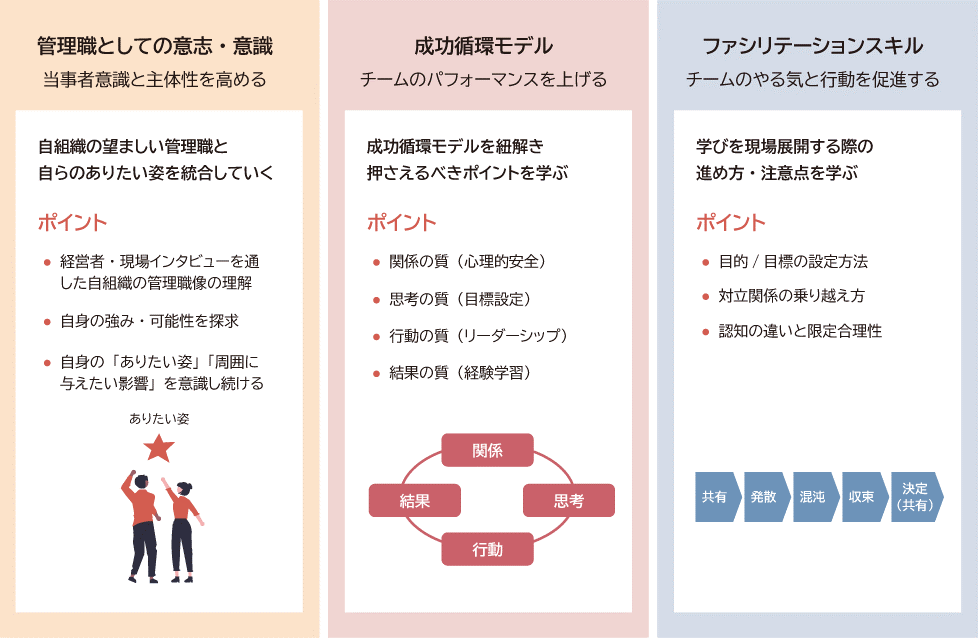

この研修の学びのポイントは以下の通りです。

●管理職としての意志・意識を醸成し、当事者意識・主体性を高める

内発的動機付けによって「管理職自身のありたい姿」を明確化し、「自組織にとって望ましい管理職のあり方」との統合を行います。

●チームのパフォーマンス向上のために「成功循環モデル」で押さえるべき点を理解する

成功循環モデル(組織が成果を上げ続けるために必要な要素とプロセスを表した図)を紐解き、管理職として押さえるべきポイントを理解し、アクションラーニングで実行していきます。

●管理職として必要なファシリテーションスキル

メンバーのやる気を引き出し、主体的な行動を促すために必要なファシリテーションスキルについて実践的に学びます。

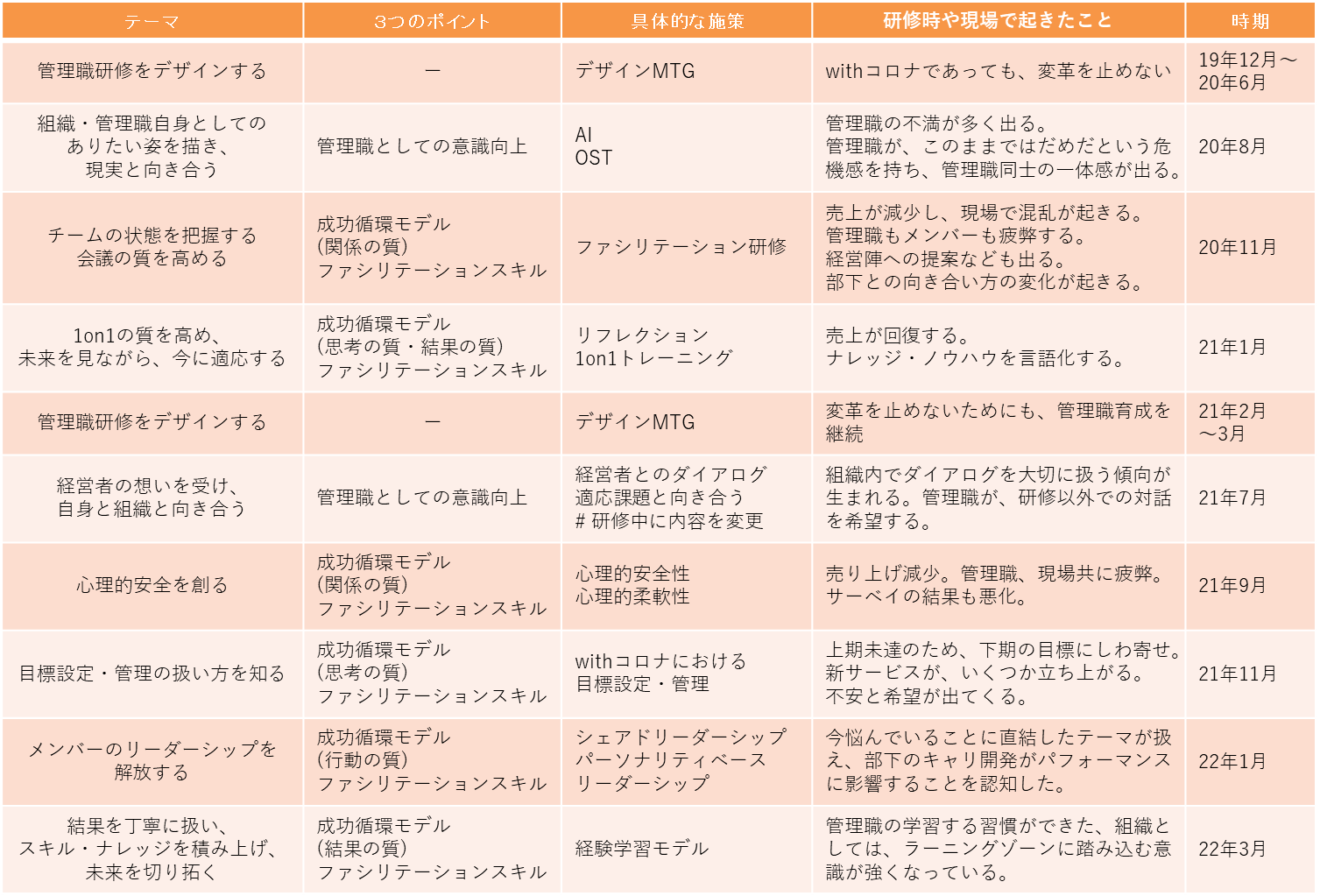

リーダーシップ開発研修は、始めのデザインミーティングを含めると約3年をかけて、下記スケジュールで進めていきました。

組織変革の成果:管理職の意識変革が組織を動かした

管理職研修を通じて、組織変革の波が少しずつ広がっていきました。

具体的には、次のような成果が生まれました。

・管理職同士の連携強化で「部門の壁」が解消され、組織全体の方向性が一致

・組織の「学習する文化」が根付き、業務の質が向上

・管理職の意識変革により、既存事業の立て直しが進み、新規事業も再始動

この事例から、「管理職が変わることで、組織全体の変革が加速する」ことがわかります。

組織改革・変革を成功させるためには、組織のハブとしての役割を担っている管理職が学び、意識を変え、行動を変えることが重要です。管理職が変わると、変化が部下に波及し、組織全体に広がっていきます。

事例6. 過去の成功体験からの脱却!勉強会での経営陣の意識改革が生んだ組織変革

【会社概要】

業種:食品メーカー

企業規模:200名程度

起きていた問題:停滞する組織文化とコロナ禍による経営危機

食品メーカーでは、長年の成功体験に依存し、変化への意識が低下していました。特に、年功序列による指示命令が当たり前となり、社員の当事者意識や主体性が乏しい状況でした。

さらに、コロナ禍が組織に深刻な影響を与え、多くの課題が浮き彫りになりました。

主な問題点

・インバウンド需要の崩壊による売上の大幅減少

・原料の輸入先の状況を先読みできず、安定供給が困難

・コスト削減のため派遣社員の契約を終了し、社員の業務負担が増加

・テレワークの影響で、社員の状況や業務の進捗が見えにくい

このような状況の中、経営陣は危機感を強め、強い指示命令による管理を強化。しかし、これがかえって社員の主体性を低下させるという悪循環を生んでいました。

具体的な対策:ファシリテーション研修を通じた意識改革

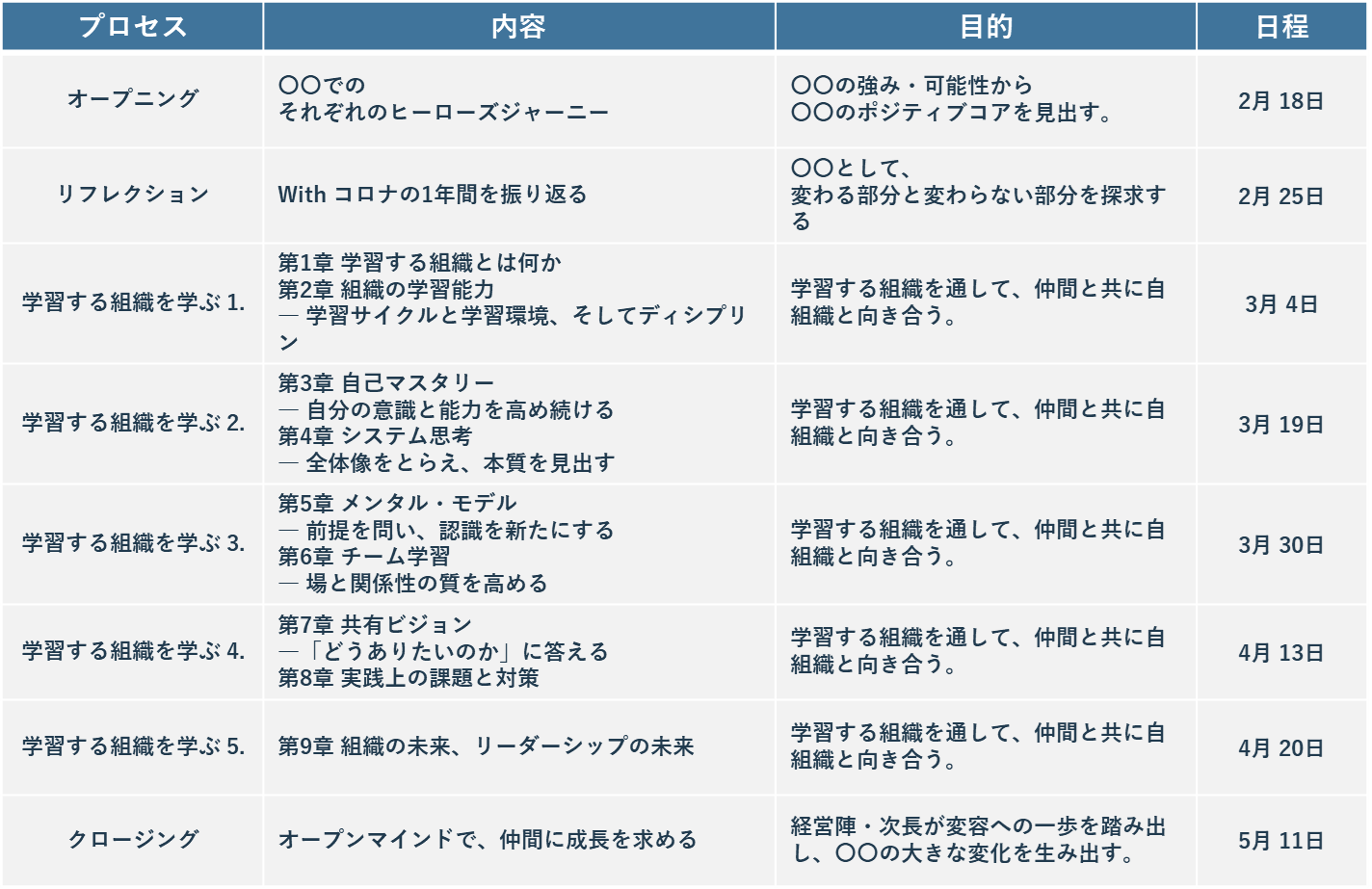

この状況を打破するために、「学習する組織 入門」を活用した読書会を実施しました。

経営陣と幹部社員を対象にし、組織の現状を深く理解するとともに、変革に向けた意識改革を促すことを目的としました。

▼読書会スケジュール

読書会の中でシステム図を作成したことで、組織の構造的課題が可視化されました。

その結果、トップダウンの指示命令型マネジメントではなく、社員の主体性を引き出すことが重要であると認識に変わりました。主体性を上げる方法として、各部門のキーパーソンを起点としたファシリテーション力の向上を目指すことになりました。

組織改革・変革の成果:経営陣と幹部社員の意識が変わり組織変革の動きが加速

勉強会を通じて経営陣と幹部社員の意識が変わったことで、組織変革の動きが加速し、下記の変化につながりました。

・経営者から現場への権限移譲が進行

・目指すべき組織風土の決定

・組織の変革に必要な育成テーマを明確化

また、会議の進め方にも変化が見られ、会議の効率化と共に、参加者の主体性と対話を重視した会議へと進化しました。

経営陣・幹部社員は「未熟な自分を見せたくない」という意識から研修を受けることにネガティブな場合も多いです。その場合は、読書会などライトな方法で経営陣・幹部社員の意識変革を促し、組織改革・変革につなげていくと良いでしょう。

まとめ

本コラムでは、さまざまな組織変革事例を紹介しました。

組織改革・変革は、企業の状況によってアプローチが異なります。同じような問題であっても、今まで培ってきた歴史に違いがあり、パターン化できないものです。

アーティエンスでは、企業が持っている価値観や特性、課題や目指したい姿などを丁寧に理解し、企業にとって最適な方法で組織改革・変革を促します。

そのためのコンサルティングサービスを提供しておりますので、気になることがありましたらご連絡ください。1回の無料相談でも、組織変革のためのヒントや参考をお渡しできるかと思います。

今回紹介した事例のように、適切な対策を行うことで組織改革・変革は行えます。

今のままではまずい…と思っている方は、少しでも早く対策を行うことをおすすめします。

▼【無料DL】忙しい人向け|要点スライドでコラム内容を手早く理解!

若手社員研修という手軽なアプローチでも組織変革は促せます。自組織の課題を丁寧に見つめ、今できることを、丁寧に行っていくといいでしょう。