- [ コラム ]

管理職に向いていない人を見抜く3つの特徴と向いていない人への対策方法

- 新たな管理職を選任する際、「管理職に向いていない人物を選任して、組織のパフォーマンスを下げたくない」と考えることでしょう。管理職に向いていない人が管理職になると、次の2つのリスクが生じるため、適切な人材を選出することは非常に重要です。①チ

- 詳細を見る

管理職になりたくない理由とは|管理職自身と組織に起こるネガティブな未来

更新日: ー

作成日:2022.11.30

「『管理職になりたくない』という声が聞こえてきて管理職不足が心配…」

「管理職に昇進したいという意欲がないため、社員の成長が停滞している…」

このような状況が起きていると組織の未来に不安を感じることでしょう。

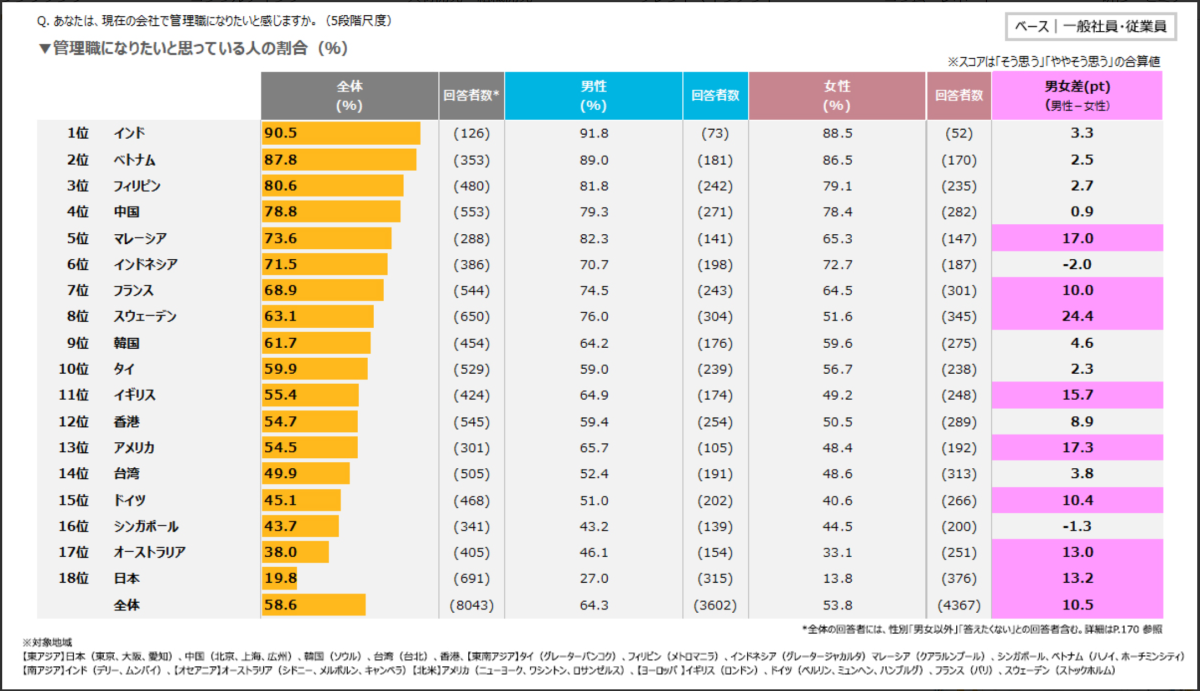

日本能率協会マネジメントセンターが2023年に行った管理職の実態に関するアンケート調査によると、約77.3%が「管理職になりたくない」と回答しています。

管理職になりたくない理由の多くは「管理職になっても希望が見出せず、負担ばかり増える」ことに起因しています。

しかし、管理職になりたくない社員とその組織には、以下のデメリットとリスクを抱えることになります。

| デメリット(今) | リスク(未来) | |

|---|---|---|

| 組織 | 管理職候補の育成・選抜に工数がかかり、難易度も高くなる | 管理職不足に陥る |

| 社員本人 | 自身のキャリアが狭まり、市場価値が上がらない、もしくは下がる | 給与が頭打ちになり、役割が限定的になる |

このような状況を回避し、組織の健全な成長を促進するためには、管理職になりたくない社員への適切な対応が必要です。

本コラムでは、管理職になりたくない理由やその結果生じるデメリットとリスクについて詳しく解説し、さらに効果的な対応方法についてもお伝えします。

管理職になりたくない社員を減らし、組織へのネガティブな影響を減らしていきましょう。

目次

1)管理職になりたくない理由は「管理職になっても希望を見出せず、負担ばかり増える」から

若手社員・中堅社員が管理職になりたくない理由は、「管理職になっても希望を見出せず、負担ばかり増える」からです。

多くの調査では、管理職になりたくない理由として、下記のような内容が出てきます。

・責任が増える。責任が重い

・仕事量が増える

・報酬面でのメリットがない

・部下育成が面倒・自分のしたい仕事ができない

上記内容は、当社研修内で、管理職本人から愚痴としても出てきますし、若手社員・中堅社員からも「管理職になりたくない理由」として出てきます。この内容を払拭するほどのメリットを感じていないため、「管理職になりたくない」と思うのです。それは、「管理職になっても、希望を見出せず、負担ばかり増える」と言っていいでしょう。

一昔前(高度成長)の管理職は、管理職になったときに、負担があったとしても希望が見出せていました。

例えば、

・「責任が重い」という状況でも、世の中に与えている影響を肌で感じることができる

・「仕事量が増える」という状況でも、やりがいや報酬がある

・「部下育成が面倒」という状況でも、部下も未来に希望が持てたり、キャリアの選択が少なかったので、管理職の期待に応えようとした

・「自分のしたい仕事ができない」という状況でも、成果が出ることで、管理職の仕事に対してもやりがいを持つことができる

しかし、今の管理職には、前述した調査結果で言われているような状況が実際に起きています。

まさに、管理職不遇の時代と言っていいでしょう。管理職は疲弊し、それを見ている若手社員・中堅社員は、管理職になりたいとは思いません。なぜなら、「管理職になっても、希望を見出せず、負担ばかり増える」ためです。

2)管理職になりたくない社員は、組織と自身に対してのデメリット(今)とリスク(未来)を引き起こす

管理職になりたくない社員が増えることによる、デメリット(今)とリスク(未来)は、下記になります。

| デメリット(今) | リスク(未来) | |

|---|---|---|

| 組織 | 管理職候補の育成・選抜に工数がかかり、難易度も高くなる | 管理職不足に陥る |

| 社員本人 | 自身のキャリアが狭まり、市場価値が上がらない、もしくは下がる | 給与が頭打ちになり、役割が限定的になる |

組織側のデメリット(今)

組織側のデメリット(今)は、管理職候補の育成・選抜に工数がかかり、難易度も高くなることです。「管理職になりたくない」という人に対して、無理やり管理職候補としての育成をするので、育成工数も難易度も上がります。また、管理職登用の際は説得する工数もかかり、断られる場合もあります。

例えば、Webコンテンツ制作会社の管理職候補の研修の事例ですが、「管理職になりたくない。研修を受けるのであれば、スキル系の研修を受けたい」という発言が多く出たこともあります。

管理職になりたくないと思っている社員に対して、管理職候補の育成や、選抜を行うことは、工数がかかり、難易度も高くなります。

社員本人のデメリット(今)

社員本人のデメリット(今)は、自身のキャリアが狭まり、市場価値が上がらない、もしくは下がるということです。管理職としてのキャリアが無くなるので、専門職としてのキャリアしか歩めなくなるということです。求められる専門スキルは、時代によって移り変わりが激しいため、常に高いレベルのスキル・知識を保持する必要があります。専門職は、圧倒的なスキルや知識が必要になってきます。難易度は高いと言って構わないでしょう。

例えば、人材開発・組織開発を専門に扱う人事の場合は、脳科学や統計分析なども必要な時代になってきています。今までのやり方だけでは通用しなくなってきています。自身のキャリアが狭まり、市場価値が上がらない、もしくは下がるということも考えておく必要があります。

組織側のリスク(未来)

組織側のリスク(未来)は、管理職に登用できる人材が不足します。管理職になりたい人が少ないのであれば、将来の管理職になる人は、必然的に少なくなります。冒頭で説明した通りですが、80%も管理職になりたくないと考えているのです。 【参考】グローバル就業実態・成長意識調査(2022年)

【参考】グローバル就業実態・成長意識調査(2022年)

管理職不足の状況は、多くの会社で見られ始めており、組織に対して下記のような悪影響が出ています。

① チームとして機能せず、パフォーマンスが低下する

② メンバーの成長を促せない

③ メンバーのエンゲージメントが下がる

④ 管理職が疲弊し、離職リスクやメンタルヘルスのリスクがある

より詳しい内容は、【経営者必見!管理職が足りない組織向け】管理職不足を解決・回避する方法とは?を御覧ください。

社員本人のリスク(未来)

社員本人のリスク(未来)は、給与が頭打ちになり、役割が限定的になります。できることが限られているので、給与が大きく上がることは望めませんし、やりたいことも限定的になります。

例えば、人材開発・組織開発などの領域では、人事などからフリーランス講師・ファシリテーターとして独立される方もいますが、管理職の経験がないことで、依頼される仕事が限定的になるケースが見られます。独立して20代・30代の時は、新入社員研修の講師などアサインされますが、高齢になると、年齢によるギャップから、新入社員研修にアサインされなくなります。管理職研修の講師もできないため、仕事が無くなるというケースもあります。

これは、ITエンジニアの方にも見られます。若い時は、エンジニアとしてパフォーマンスを発揮しても、40歳を超えると、エンジニアとして新しいスキルがないなどで、若いエンジニアに仕事を奪われる構造です。プロジェクトマネージャーをしたことがないということも起きるので、低価格のフィーで仕事せざるを得ない状況が生まれます。社員本人のリスク(未来)は、給与が頭打ちになり、役割が限定的になることも知っておく必要があります。

最後に、このデメリットとリスクを生じさせないことが、「管理職になりたくない」社員への対処方法となっていきます。3章では、管理職になりたくない社員への対処方法を解説いたします

3)管理職になりたくない社員への対処方法

組織側としてできること

組織ができることとして、2つあります。

・新入社員・若手社員の時から、組織の未来を見据えた人材開発を行う

・今いる管理職への支援を行い、憧れの存在にする

新入社員・若手社員の時から、組織の未来を見据えた人材開発を行う

新入社員・若手社員の時から、組織の未来を見据えた人材開発を行うことで、管理職不足を軽減できます。新入社員・若手社員の時から、管理職という文脈は難しいですが、組織に対してどのようにポジティブな影響を与えていくか、また自身と組織の成長を統合していくなどのアプローチを行います。

「組織に対してどのようにポジティブな影響を与えていくか」では、新入社員・若手社員の時から、自身と組織のパフォーマンスを高めていくことを意識することが可能です。自分だけではなく、組織という視点を持つことができます。

また、「自身と組織の成長を統合していく」では、従業員エンゲージメントを高めていくことが可能です。自身のために組織のためにと考えたときに、管理職という選択肢が、今のようなネガティブには捉えないでしょう。新入社員・若手社員の時から、組織の未来を見据えた人材開発を行うことが必要になります。

今いる管理職への支援を行い、憧れの存在にする

今いる管理職が憧れの存在になれば、必然的に管理職になることに対してポジティブになります。管理職が活き活きと働き、成果を出す環境を組織が創っていく必要があります。

例えば、管理職が悩んでいることがあれば、組織として支援していくことも必要です。管理職が抱える悩みとは、「対立関係や矛盾」です。

管理職がよく抱えている「対立関係や矛盾」を、いくつか例として挙げていきます。

・経営者の戦略・方針(全体最適)と、現場の状況(部分最適)

・短期的成果(売上など)と、中長期的成長(メンバーやチームの成長など)

・厳格なルールの仕組み化(マネジメント)と、枠組みを壊す挑戦(リーダーシップ)

・残業の削減と、成果創出

・(部下育成時)部下の価値観と、自身の価値観

管理職に対して、「対立関係や矛盾」を明確にして、その「対立関係や矛盾」を統合していくように促していくことが必要です。詳しくは、管理職の悩みを解消していくために、必要なたった一つのこと~管理職の成長につなげる~をお読みいただければと思います。

また、管理職が能力不足だと感じる時もあると思います。その時は、管理職の能力開発を行っていきます。管理職に求められる能力要件とは、「短期的成果と中長期的成長の対立関係・矛盾を両立・統合するための仕組みを作ることと、その仕組みをアップデートし続けること」です。

こちらの詳しい内容は、管理職に求められる能力要件とは?~短期成果と中長期成長の両立するために~、管理職が部下育成で押さえるべき5ポイント|対象社員別の取り組みが鍵!を御覧ください。

今いる管理職を憧れの存在にしていくことで、若手社員・中堅社員が管理職になることに対してポジティブに受け止めるようになります。

社員本人としてできること

社員本人ができることとして、2つあります。

・「管理職になる・ならない」に関わらず、一つのキャリアとして捉える

・管理職にならなくていいキャリアを創る

「管理職になる・ならない」に関わらず、一つのキャリアとして捉える

管理職になることも一つのキャリアの候補として、考えて準備をすることで、「管理職になりたくない社員が引き起こすデメリット(今)とリスク(未来)」の「社員本人」の項目を軽減できるためです。

具体的には、積極的に組織側が提供する研修機会などを活用するといいでしょう。そうすることで、リスクの軽減にもなりますし、自身のキャリアの可能性が広がります。まずは、「管理職になる・ならない」に関わらず、一つのキャリアとして捉えていくことが必要です。

管理職にならなくていいキャリアを創る

「どうしても、管理職にはなりたくない」と考える人もいると思います。その場合は、専門スキルを学び続け、実務で活用し続ける必要があります。圧倒的な専門知識とスキルを身に付け、さらに新しい知識・スキルや専門分野の周辺の知識・スキルも習得する必要があります。

例えば、先ほどの例の講師に関しては、講師スキル以外にも、コーチングスキルやカウンセリングスキルなども学んでいくことが必要になるかもしれません。さらに心理学、脳科学、統計学など基礎的なことは知っておくといいでしょう。専門分野を広げ、深めて、なかなか代わりがいない人材になっていく必要があります。

4)まとめ

本コラムを通して、管理職になりたくない理由は、「管理職になっても、希望を見出せず、負担ばかり増える」とご理解いただけたと思います。管理職になりたくない若手社員・中堅社員が増えることは、組織に対してデメリットもリスクもあります。そして、管理職になりたくないと考える社員本人にとっても、デメリット・リスクが存在します。

| デメリット(今) | リスク(未来) | |

|---|---|---|

| 組織 | 管理職候補の育成・選抜に工数がかかり、難易度も高くなる | 管理職不足に陥る |

| 社員本人 | 自身のキャリアが狭まり、市場価値が上がらない、もしくは下がる | 給与が頭打ちになり、役割が限定的になる |

この状況に対処するために、下記があります

組織ができること

・組織として、管理職候補の育成を早い段階で行う

・今いる管理職への支援を行い、憧れの存在にする

社員本人ができること

・「管理職になる・ならない」に関わらず、一つのキャリアとして捉える

・管理職にならなくていいキャリアを創る

若手社員・中堅社員は、本当に管理職にならなくてもいいのかということを自問自答していただけたのではないでしょうか。組織側は、管理職になりたくない若手社員・中堅社員への対応方法を、自組織にあった方法で実施していただきたいと思います。

管理職が憧れになるための組織風土を創りたいと思っている場合は、ぜひ当社までご連絡いただければと思います。ご一緒に管理職が憧れになる風土創りができればと思います。