-

[ 研修・セミナーレポート ]

2023年4月5日 ビジネスマナー研修ー公開講座研修レポート

- 2023/4/11作成ー本内容は、2023年4月5日に開催した「ビジネスマナー研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:17社、参加人数:96名、集

- 詳細を見る

【新入社員がやりがちな失敗10選】失敗への対策を知って成長に繋げよう

更新日: ー

作成日:2023.3.14

2023/8/8更新ー 2023/3/14作成ー

新入社員は、どんなことで失敗するのか知りたい。

新入社員が失敗してしまった時の対策を考えるヒントが欲しい

そのような想いから、この記事に辿り着いた方も多いのではないでしょうか。

新入社員はときに、上司やトレーナーが予想もつかないような失敗をすることもあります。

しかし新入社員自身や育成担当者が「新入社員がよく失敗すること、失敗した際の対策」を知っていれば、失敗を事前に防げたり、失敗の影響を最小限に抑えることができます。

今回は、新入社員がやりがちな失敗と対策について、詳しくお伝えします。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。

目次

1)新入社員が業務中にやりがちな失敗 10選

社会人の自覚のなさによる失敗3選

まずは、社会人の自覚のなさによる失敗を3つお伝えします。

失敗①リモート会議直前に起床or寝坊により遅刻

お客様や社内との打ち合わせ直前に起床して、やる気のない印象を与えてしまい、受注がなくなる・関係者に怒られるといった失敗です。時に、寝坊によって会議に間に合わない場合もあります。寝起きは基本的に頭が働いてない場合が多く、パフォーマンスを発揮できない可能性は多くあります。そうした状態では、失敗を生み出しやすくなります。

また、打ち合わせに間に合わなければ、信頼を大きく失ってしまいます。

寝坊してしまう原因を探しましょう。寝坊については、やる気の問題としてしまう人もいますが、やる気を出す方法はありません。

朝起きられないのは、多くの場合、寝不足が原因のため、テレワークでだらだら仕事を行い、隠れ残業していないか確認するところから行います。残業があるわけではなさそうであれば、原因を知るために、なぜ朝の打ち合わせがギリギリになってしまうのか、またその影響を新入社員と一緒に対話をしながら考えましょう。

対話をする中で、でてきた原因と対策をやってみて、1~2週間後に様子を伺って改善に近づけるようにしていきます。

失敗②取引先や社内の不満を、間違えて本人に送信してしまう

これは、今まで築いてきた相手との関係に大きな影響を与えてしまう失敗です。

チャットツールが普及している今は特に、チャットの宛先・グループメンバーを良く確認しないまま情報を送ってしまうリスクが高まっています。チャットツールという気軽さに影響され、緊張感のない状態でやりとりしていると、こうした状況が起きてしまいます。

チャットツールなどを活用する際は、宛先確認方法等のフローをしっかりと確認することが大切です。

また、そもそもの不満の解消も大切です。

相手との関係性の中で気になる点や、やりづらさを感じる箇所があれば、トレーナーや上司が汲み上げるようにしましょう。不満を言いたくなってしまう、ということは、相手との関係性をうまく築けていないことが根本的な原因としてあるためです。

一緒に対応策を考えて、お互いが相手のために、という気持ちを持って接することができるようにします。

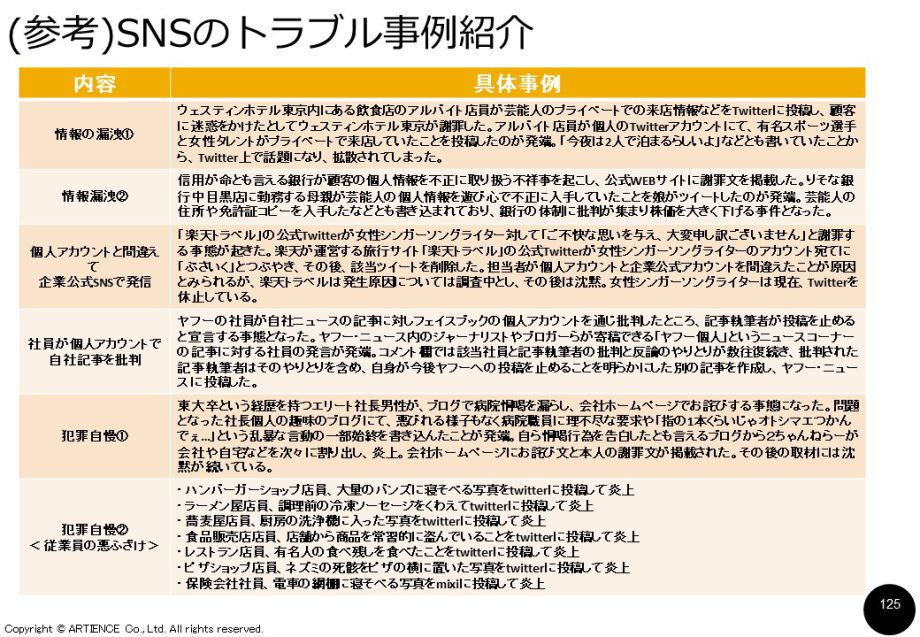

失敗③仕事で出会った著名人についてSNSに投稿する

場合によっては、損害賠償などにも発展する可能性のある失敗です。著名人や自組織に迷惑がかかるかもしれない、というリスクを考えることができず、自分の欲求を満たすことしか考えられていません。

コンプライアンスの指導を、グループ対話の時間を設けたり、事例を含めて新入社員に伝えるようにしましょう。自分の行動によって、相手や自組織にどのような影響を与えるのかを想像できていないことが原因として考えられるためです。

グループ対話では、例えば「コンプライアンスを守らないことで、相手、自組織、自分にどんな影響があるのか」などのテーマで対話をしてもらいます。そうすることで、それぞれに与える影響をイメージすることができ、緊張感を持てるようになります。

また、実際の事例を伝えることも、イメージをしやすくするためにおすすめです。

このような失敗は、社会人の自覚がないことが根本的な問題となって起きます。

当社では、社会人の自覚を持って仕事に取り組めるように、社会人の自覚研修を用意しています。学生から社会人への切り替えを前向きに促し、周りに対してポジティブな影響を与えていくための意識を醸成することを目的としています。

※ 当社、ビジネスマナー研修のテキストより一部抜粋

ビジネスマナーや相手への配慮がないことによる失敗3選

次にビジネスマナーや相手への配慮がないことによる失敗を3つお伝えします。

失敗④挨拶や言葉使いがビジネスに適していない

敬語・尊敬語・謙譲語の使い分けができていなかったり、友達と話すテンションで相手とコミュニケーションをとるなどです。組織の文化としてそのような特徴があるのであれば問題ありません。しかし、挨拶や言葉使いによって相手を不快にさせてしまうと、仕事が破談になったりするどの失敗につながります。基本的なビジネスマナーは、覚えておく必要があるでしょう。

新入社員が会社として挨拶や言葉使いを学ぶ機会を作ることをお勧めします。最近の新入社員はコロナの影響もあり、あまり年上の人や仕事相手として人と接する機会が減ってしまっているためです。

挨拶や言葉使いを伝えるときは、一方的にやり方を伝えるだけでは身に付かないため、実際に行い、慣れる機会を作るようにしましょう。

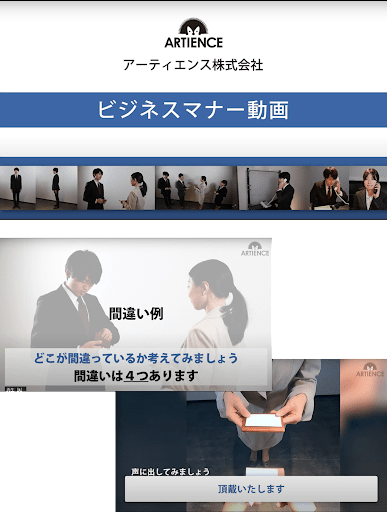

当社では、挨拶や言葉使いについて、オンラインでも効果的に行えるように間違い探し形式の教材を使用しています。

よろしければ、その一部をプレゼントしておりますので、下記ダウンロードフォームよりお申し込みください。

|

■時間 20:20 ■目次 ・挨拶 00:09 ・名刺交換 03:07 ・訪問/来客対応 09:40 ・電話対応 15:30 |

※ 動画の取り扱いについて

・本動画の著作権はアーティエンス株式会社に属します。

・活用される場合には下記の事項にご同意いただきます。

▶自社内の人材育成目的としてのみ使用

▶自社内の人材育成目的以外で、第三者に動画・URLを共有しない

▶加工、複製、改変、翻案等の二次利用を行わない

失敗⑤アポイント時間ギリギリに遅れることを連絡する

遅刻をする時点で、相手の時間に敬意を持てていないと思われます。さらにギリギリに連絡をすることは、相手にアポイントの重要度が低い印象を与えてしまいます。そのため、その後の打ち合わせや打ち合わせでの話が進みづらく失注したり、担当者変更を言われてしまうこともあります。

まずは、遅刻をしないようにバッファを持って行動すること。そして、遅刻する可能性が出てきたら、その時点で連絡をすることを教えましょう。

遅刻をするのは、例えばお昼前に自分のデスクを立ってからエレベーターが混み、下に降りる時間がいつもよりかかることを考えられていなかったり、先方の最寄駅についてから場所に着くまでの時間をギリギリに設定しているなどが考えられます。そのため、それらの時間を計画に含み、さらにバッファの時間をとっておくと、遅刻をすることはなくなります。

アポイント時間ギリギリに電話で遅れることを連絡するのは、ギリギリ間に合うかもしれない、遅刻をしたらダメな人だと思われる、という考えを持っていることが原因です。しかしこれは自分に意識が向いた考えで、相手のことを考えていません。

例えば、遅刻で5分遅れるという場合は、自席で直前にやっていた仕事をもう少し進められたのに…と思うお客様もいます。そのため、到着が1分ほどでも遅れてしまう可能性が出てきたら、そのときにすぐに連絡をするようにしてもらいましょう。

失敗⑥お客様の競合の商品を持参したり、身に付けたりする

先方への配慮がないために起こる失敗です。相手への配慮のなさの現れでもあり、先方からみると、信頼を持つことは難しいです。

お客様の競合を理解しておけるようにしましょう。特に入社したての新入社員は、競合という意識を持てている人は少ないです。担当しているお客様の競合を伝え、そのものは身に付けておかないように、ということを一言伝えることで、気づき、配慮できるようになります。

このような、ビジネスマナーや相手への配慮がないことによる必敗は、信頼関係においてネガティブな影響を与えます。そのようなことにならないように、事前に新入社員のフォローを行いましょう。

知識や経験不足による失敗2選

知識や経験不足による失敗を二つお伝えします。

失敗⑦自分がわからないことへの質問に対して、適当に答える

自分に知識のないことについて、先方から質問を受けて適当に答えてしまい、信頼関係を築けなくなったり、のちのトラブルに繋がってしまう、ということがあります。

新入社員がすぐに答えられないことについては、持って帰ってきて良いということを伝えておきましょう。わからないことがダメだ、何を聞かれても答えられるようにしなければいけない、という思い込みがあるためです。

もちろん、その場ですぐに回答をもらえた方が知識があって、相談できそうだな、という印象を相手に与えることはできるため、その後の仕事はしやすくなります。しかし、だからと言って間違っている内容を伝えられては困ります。その場で答えられないことより、間違った内容を伝えられる方が信頼を持つことはできなくなります。

新入社員のうちは、先方からの質問にその場で答えられないことも多いと思います。それは、知識や経験が浅いためしょうがないことです。そのことを受け止め、仕事を誠意を持って行うためにも、一度持ち帰ることは決して悪いことではないことを伝えましょう。

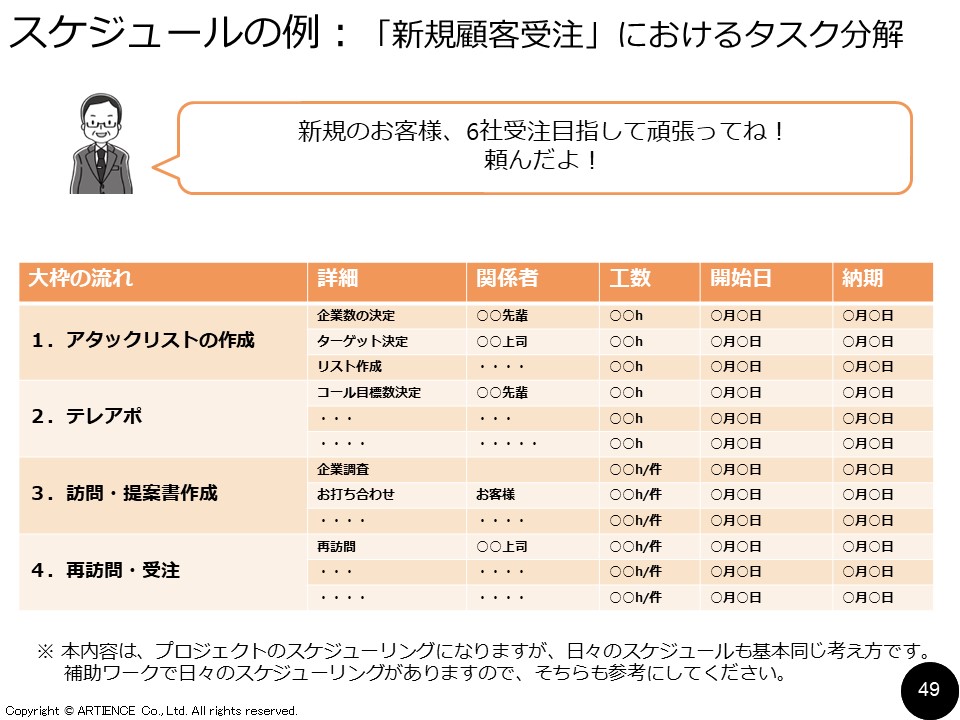

失敗⑧適切なスケジューリングを立てられない

スケジュールを立ててもその通りに進められないとか、スケジューリングが立てられていないことによって、締切や納期に間に合わないなどの失敗が起こることもあります。

新入社員が今抱えている仕事を洗い出し、一度一緒にスケジュールを立てる練習をしましょう。新入社員は、依頼されている内容の要件定義に抜け漏れがある可能性も多いですし、自分の作業時間を把握できていないためです。

これらを一緒に行うことで、適切なスケジュールを作成し、仕事をスムーズに行うことができます。

当社のビジネススキル研修では、新入社員が依頼を受けた仕事を要件定義し、スケジューリングをしていくという内容を実践を通してお伝えしています。

※ 当社、ビジネススキル研修のテキストより一部抜粋

このような、知識や経験不足による失敗は経験を積むことによって徐々に身に付いていきます。

実務を通しながら指導をしていく中で失敗の回数を減らせるようにしていきましょう。

上司と協働しなかったことによる失敗2選

上司と協働しなかったことによる失敗を2つお伝えします。

失敗⑨上司に確認を取らずに先方へ資料を提出する

上司に確認をしてもらわなかったことで資料の内容が理解しづらく、先方を混乱させたり、信頼感が持てなくなる、というような失敗につながります。

新入社員で独自の判断ができるようになるまでは、必ず上司に確認をしてもらうように伝えましょう。上司の目を挟むことによって、先方に対してよりわかりやすく、本質的な内容にすることができます。

上司に確認をしなかった背景としては、上司に確認させてと言われなかったから、時間がなかったから、上司が忙しそうにしていたからなど、さまざまあると思います。どのような背景から上司への確認を行わなかったのかを確認し、確認依頼を妨げているものに対応するようにすると、上司への確認がしやすくなります。

失敗⑩上司へ報連相を行わずに案件を進める

上司へ報連相を行わずに案件を進めることで、依頼されていた内容と全く異なる方向に進んでしまい、大部分をやり直ししないといけないような失敗が起きてしまいます。

報連相を行うタイミングを決めておきましょう。新入社員は初めのうちは、どのタイミングで報連相を行えばいいのかがわからないためです。

例えば、毎日11時、15時、19時の3回、報連相してもらうようにするなどです。報連相することがないから飛ばす、ということはせず、報連相することがない場合は、「報連相することありません」ということを伝えてもらいます。 こうすることで、新入社員からのちょっとした相談や、上司からのフォローを行いやすくなります。

このように、上司と協働しなかったことによる失敗を起こさないためには、上司と仕事をすることで仕事の品質が上がり、成果や成長につながりそうだ、と思える経験が必要です。

当社の上司との協働体感研修では、上司との協働体験を通して、仕事の品質が上がることを知り、チームで仕事をする当事者意識・主体性を持つことの重要性を学ぶことを目的としています。リアルなシチュエーションで行うグループワークもあり、上司を巻き込む重要性を体感できる内容です。

※ 当社、上司との協働体感研修のテキストより一部抜粋

新入社員のうちは、一人でできる仕事は限られており、上司を巻き込むことで仕事を進めることができます。そのため、上司と一緒に仕事をする意味や感覚を知っていることは、新入社員が仕事を進める上でも、成長を促す意味でも大切です。

ここまで、新入社員が業務中にやりがちな失敗とその対策を原因別にお伝えしました。失敗が起こるということは必ずどこかに原因があります。そこを見つけて、新入社員のフォローをしていきましょう。

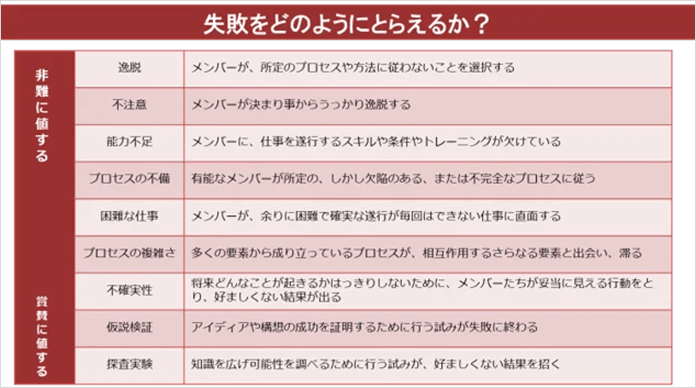

2)失敗を見極める:賞賛に値する失敗と非難に値する失敗

失敗には、賞賛に値する失敗と、非難に値する失敗があります。決して失敗が全て悪い、ということはありません。その内容をまとめたのが、次の資料です。

出典:「チームが機能するとはどういうことか」 エイミー・C・エドモンドソン

出典:「チームが機能するとはどういうことか」 エイミー・C・エドモンドソン例えば、法律やルールを守らないや、ケアレスミスはよくない失敗で、失敗したことによる成長を感じることはできません。しかし、上記表の仮説の検証において、新しい営業資料を作ったときに、顧客の反応が悪かったという失敗は、資料のアップデートの箇所ががわかった、と言い換えることもできるため、次の一歩に繋がる意味のあるものです。

また、能力不足に関してですが、新入社員に対して適切なトレーニングをしていないにもかかわらず、新入社員が失敗した際に叱責するのはよくありません。

「新入社員が失敗したからよくない」ではなく、組織や上司・チームは適切な支援をしていたかも振り返る必要があります。

失敗は、失敗で学びを得て次に活かすことができるか、という視点を持てるかが大切です。非難に値する失敗については、回数を減らしていけるようにします。そして賞賛に値する失敗を増やしていき、次の成長のために、失敗での学びを活かしていきます。

失敗の種類を理解したうえで、新入社員が前向きに捉えられるように周囲が支援していくことが大切です。 ただ失敗を責めるのではなく、'行動'と'結果'を切り分け、挑戦した'行動'は賞賛し、'結果'を次にどう活かすかをフォローしていくようにしましょう。

また「新入社員研修の担当者向け|研修設計の基本や効果を高めるポイントを解説」の記事では、新入社員研修の担当者になった方向けに、研修内容を決めるためのポイントを解説しています。

同時に、どのようなポイントを意識すれば研修効果を高められるかを解説していますので、ぜひ参考にしてください。

3)まとめ

新入社員が業務中にやりがちな失敗を原因別にお伝えしました。

1、社会人の自覚のなさによる失敗

失敗①リモート会議直前に起床or寝坊により遅刻

<対策>寝坊してしまう原因を一緒に探しましょう。

失敗②取引先や社内の不満を、間違えて本人に送信してしまう

<対策>相手との関係性の中で気になる点や、やりづらさを感じる箇所があれば、それを新入社員のトレーナーや上司が汲み上げるようにしましょう。

失敗③仕事で出会った著名人についてSNSに投稿する

<対策>コンプライアンスの指導を、グループ対話の時間を設けたり事例を含めて新入社員に伝えるようにしましょう。

2、ビジネスマナーや相手への配慮がないことによる失敗

失敗④挨拶や言葉使いがビジネスに適していない

<対策>新入社員が会社として挨拶や言葉使いを学ぶ機会を作ることをお勧めします。

失敗⑤アポイント時間ギリギリに遅れることを連絡する

<対策>まずは、遅刻をしないようにバッファを持って行動すること。そして、遅刻する可能性が出てきたら、その時点で連絡をすることを教えましょう。

失敗⑥お客様の競合の商品を持参したり、身に付けたりする

<対策>お客様の競合を伝え、理解できる状態にしておきましょう。

3、知識や経験不足による失敗

失敗⑦自分がわからないことへの質問に対して、適当に答える

<対策>新入社員がすぐに答えられないことについては、持って帰ってきて良いということを伝えておきましょう。

失敗⑧適切なスケジューリングを立てられない

<対策>新入社員が今抱えている仕事を洗い出し、一度一緒にスケジュールを立てる練習をしましょう。

4、上司と協働しなかったことによる失敗

失敗⑨上司に確認を取らずに先方へ資料を提出する

<対策>新入社員で独自の判断ができるようになるまでは、必ず上司に確認をしてもらうように伝えましょう。

失敗⑩上司へ報連相を行わずに案件を進める

<対策>報連相を行うタイミングを決めておきましょう。

失敗が起こるということは、必ずどこかに原因があります。そこを見つけて、新入社員のフォローをしていきましょう。

失敗には、賞賛に値する失敗と、非難に値する失敗があります。決して失敗が全て悪い、ということはありません。失敗は、失敗で学びを得て次に活かすことができるか、という視点を持てるかが大切です。

当社の新入社員研修では、新入社員が業務中にやりがちな失敗や課題に対応した内容となっています。ぜひ、お気軽にお問合せくださいませ。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。