- [ コラム ]

ファシリテーターの役割とは?|【プロセス別】役割達成のためにできること

- 「ファシリテーターの役割とは?」「ファシリテーターの役割は、会議の場面で変わる?」このような意識を持って、本コラムにたどり着いたのではないでしょうか。弊社では、ファシリテーターの役割とは「参加者が目的・目標を達成するために、参加者のコミッ

- 詳細を見る

ファシリテーターと司会は何が違う?事例で分かりやすく解説!

更新日: ー

作成日:2023.3.13

「ファシリテーターと司会の違いって、何だろう?」

「ファシリテーターと司会の違いって、何だろう?」

Googleで調べてみると、

・ファシリテーター:会議の進行を円滑にすすめ、目的を達成できるよう、中立的な立場から働き掛ける役割を担う人

・司会:会議などを滞りなくアジェンダ通りに進める人

といった内容が出てきます。「何となくわかったけど…、具体的にはどう違うんだろう?」という疑問が出てくるのではないでしょうか。

そこで、本コラムは、ファシリテーターと司会の違いを会議の例を用いながら具体的にお伝えします。

本コラムを最後までお読みいただくと、「ファシリテーターと司会の違い」が分かり、その上で各立場を使いこなすことが可能です。

【公開講座|開催中】実務で使えるファシリテーション力向上研修

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)「ファシリテーター」と「司会」の違い

まず、「ファシリテーター」と「司会」、それぞれの違いについてお伝えします。

ファシリテーターは「場の目的・目標を力強く達成するための働きかけ」が求められる

アーティエンスでは、ファシリテーターは「『場の目的・目標を達成するために参加者が高いコミットを持つこと』を促す共創・協働を行う人」と定義しています。

ファシリテーターに期待されることは、「場の目的・目標を、力強く達成するための働きかけ」です。ファシリテーターは、あくまで中立的な存在で、導いたり指導することはありません。

だからと言って、「自分たちで考えてね」と参加者に全てを放り投げるわけでもありません。

むしろ、参加者と困難を共にし、一緒に乗り越えていくような存在であると言えます。

例えば、冒頭でお伝えした「会議の進行を円滑にすすめ、目的を達成できるよう、中立的な立場から働き掛ける役割を担う人」の場合だと、会議において、特に問題もなく、意思決定がされて実施されるということを想像されると思います。

「会議の場では、スムーズに進み、特に問題もなく、意思決定がされ、時間通り終わる」という状況が想像できるでしょう。ただし、このケースだと、現場に戻ってから、実行が弱くなる場合があります。それは、反対意見やネガティブな感情が出ずに終わっているケースがあるためです。

「『場の目的・目標を達成するために参加者が高いコミットを持つこと』を促す共創・協働を行う人」の場合だと、時には参加者同士がぶつかりながらも、チームとして強くなり、現場での実行レベルが高まっていくということになります。

そのため、アーティエンスは、ファシリテーターの役割を「『場の目的・目標を達成するために参加者が高いコミットを持つこと』を促す共創・協働を行う人」と定義しています。

【参考コラム】

ファシリテーターの役割を理解し、全うしよう│役割を全うするための意識と行動

司会は「トラブルなく、スムーズに場を進行すること」が求められる

アーティエンスでは、司会は「場に求められた雰囲気を作りながら、滞りなくアジェンダ通りに進行する人」と定義しています。

司会者は、会議の場などでトラブルがなく、スムーズに進めることが求められています。

具体的には、「温かい雰囲気で、キックオフミーティングを滞りなく進める」や、「情熱にあふれるセミナーをトラブルなく進める」などと捉えてもらうといいでしょう。

司会者は「場に求められた雰囲気を作りながら、滞りなくアジェンダ通りに進行する人」と言えます。

ファシリテーターと、司会の違い以外に、ネゴシエーターの違いも聞かれるときがありますので、簡単に説明いたします。

ネゴシエーターは、利害関係にある相手と意見が対立した時に、双方の意見・考え・感情を尊重しながらも落としどころを探り、合意形成に向けて調整する役割です。

例えば、企業のM&A案件があったときに、よりよい条件で売りたいという売り手と、可能な限り安く売りたいという買い手があったときに、双方のネゴシエーターが交渉するということです。

2)各フェーズにおける「ファシリテーター」と「司会」の働きかけの違い

ファシリテーターと、司会の働きかけの違いを理解するために、「会議前・会議中・会議後」のプロセスに沿って、それぞれのフェーズごとの働きかけの違いを事例を用いて解説します。

会議前の準備フェーズ

ファシリテーター

会議のデザイン(企画)と準備を、企画者と共にもしくは、自身で行います。会議には目的・目標があるため、それを達成するために、デザイン(企画)と準備は、とても重要だからです。

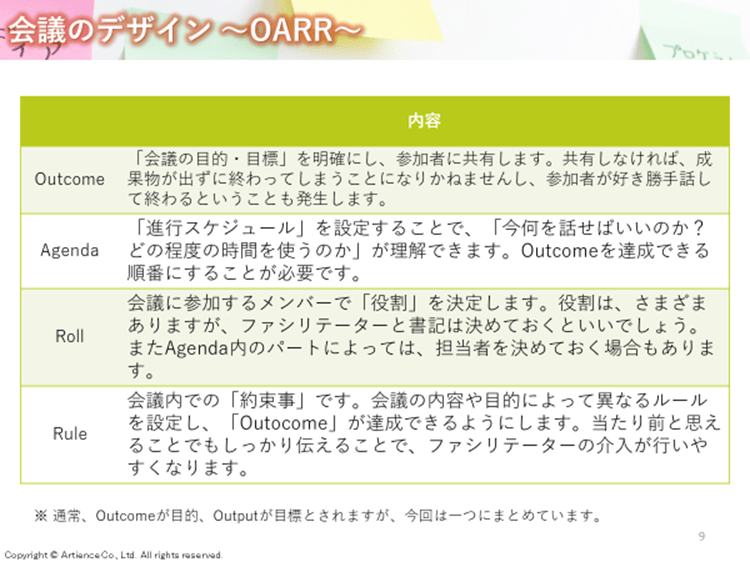

ファシリテーターは、会議の企画・準備に強く関与します。具体的には、OARR(※)などを用いて行っていきます。そのため、ファシリテーターは、会議のデザイン(企画)と準備を、企画者と共にもしくは、自身で行います。

OARRを使うことで、会議やワークショップの場の質が上がります。会議やワークショップを行う際、目的や進め方などをOARRに沿って言語化していくことで、参加者の意識が統一されます。

「OARR(オール)」とは、デイビッド・シベッツ氏が提唱した「会議やワークショップをスムーズに進める」ためのフレームワークで、ファシリテーションする際には必ず知っておいてほしいフレームワークであり、テクニックです。

【参考コラム】

【効果的なアイスブレイク9選】質の高いファシリテーションの始め方

プロファシリテーターが伝授!失敗しないグランドルールの作り方と扱い方

ファシリテーションを支える6つのフレームワークを知ろう│注意点にも言及

司会

企画者が用意した会議のデザイン(企画)と準備について、企画者から説明を受けます。なぜなら司会は、会議を滞りなく進めることを求められており、目的・目標を達成するための責は、そこまで強くはありません。

もちろん司会であっても、企画者が用意した会議のデザイン(企画)と準備に対してアドバイスや意見を言います。ただし、あくまで一つの意見にとどめ、会議のデザイン(企画)と準備に対して、そこまで強く関与しません。そのため、司会は、企画者が用意した会議のデザイン(企画)と準備について、企画者から説明を受けることがメインになります。

会議の進行フェーズ

ファシリテーター

ファシリテーターは、下記2点の役割を担います。

1)場を安心して預けられる存在でありながら、目立たない存在

2)場の目的・目標の達成と、参加者の関係性・コミットを最大限高める働きかけ

それぞれ説明していきます。

1)場を安心して預けられる存在でありながら、目立たない存在

ファシリテーターの1つ目の役割は、会議やワークショップなどの場を、安心して預けられる存在でありながら、目立たない存在であるということです。

なぜなら、ファシリテーターに対して強い不信感があったり、それが続いた状態だと、議論・対話の場をホールドすることはできません。また、ファシリテーターが目立ってしまうと、本来「促進者」という立場であるファシリテーターが、主役になってしまい、参加者は受け身になってしまいます。

以下、それぞれの良い例・悪い例を具体的に上げます。

◆「場を安心して預けられる存在」としての…

【良い例】

・穏やかで、この人には何を話しても受け止めてもらえるという安心感がある

・参加者がやる気がなくても、否定などしない

・ファシリテーターに対して参加者が反発しても、慌てずに受け止める

・参加者同士が衝突しても、慌てずに受け止める

・誰かの味方をするなどがなく、中立的にふるまう

【悪い例】

・落ち着きがなく、自分の考えている通りに進めたいという姿勢が見える

・参加者がやる気がないと、無理やりモチベーションをあげようとしたり、もしくは必要以上に共感する

・ファシリテーターに対して参加者が反発した際に、論破しようとする

・参加者同士が衝突しても、慌ててしまったり、強引に仲裁しようとする

・上位役職者や声の大きい人の見方になる

◆「場で目立たない存在」としての…

【良い例】

・参加者が議論・対話の中心になっている

・必要以上に、会議・ワークショップの場に介入しない

・問いを投げ、参加者の探求・内省を深める

・教えるということはなく、一意見として情報提供をする

・場に出てきたものを提示するのみに留める

【悪い例】

・参加者が議論・対話にフィードバックしたり、自身が議論・対話の中心になる

・細かく会議・ワークショップの場に介入し、指示が多い

・自身の答えに持っていくような問いを投げる

・参加者に、これが正解という文脈で教える

・場に出てきたものを提示し、自身の考えを決めつけて伝える

2)場の目的・目標の達成と、参加者の関係性・コミットを最大限高める働きかけ

2つ目の役割として、「会議・ワークショップの目的・目標の達成と、参加者の関係性・コミットを最大限高める」働きかけを行う必要があります。

なぜなら、会議・ワークショップには目的・目標があり、それを達成することが必要です。そして、参加者の関係性とコミットが高くなっていかなければ、目的・目標の達成は難しいでしょう。仮に一部の人のみで達成した場合は、チーム力・組織力は高まらず、一部の人に依存したチームになっていくでしょう。

以下それぞれの良い例・悪い例を具体的に上げます。

【良い例】

・目的・目標のための、場のデザイン(企画・準備など)ができている

・目的・目標の達成に向けて、参加者に対して明確に提示できている

・目的・目標の達成のための介入(問いなど)ができている

・必要に応じて、目的・目標をアップデートできる

・会議・ワークショップ後にも、目的・目標の達成のフォローができる。企画者にフォローの方法などを提示できる

【悪い例】

・目的・目標のための、場のデザイン(企画・準備など)ができていない

・目的・目標の達成を、提示できていない。もしくは参加者が理解できていない

・目的・目標の達成のための介入(問いなど)ができない。もしくは無駄な介入がある

・目的・目標をアップデートする必要があっても、始めに創ったものに対して固執する

・会議・ワークショップ後にも、目的・目標の達成のためのフォローをしない

【良い例】

・参加者の関係の質を注意を払い、高める働きかけをする

・参加者の当事者意識・主体性を解放する

・参加者が勇気をもって、オープンに話せる

・参加者が自分たちで決める状況を創る

・参加者の相互作用によって、コミットを高める

【悪い例】

・参加者の関係の質に注意を払わない

・参加者が受け身になる指示命令が多い

・参加者が迎合・忖度の発言になる

・答えを提示し、押し付ける

・参加者がやらされ感を持つ。もしくは一部の人のみがやる気になっている

司会

司会は、次の2点を役割として、担います。

1)場に求められた雰囲気を創る

2)当日の場を滞りなく進行する

それぞれ解説します。

1)場に求められた雰囲気を創る

司会の役割として、場に求められた雰囲気を創る必要があります。なぜなら、場違いの雰囲気を創ってしまうと、参加者はその場に没頭できないためです。

例えば、企画依頼者から情熱的なキックオフミーティングを作りたいというオーダーがあったとします。クールな進行を行ってしまうと、求めている場と違いが出てきます。「情熱的なキックオフミーティングを作りたい」というオーダーであれば、司会もパワフルに進行していく必要があるでしょう。

このように司会の役割として、場に求められた雰囲気を創る必要があります。

2)当日の場を滞りなく進行する

司会の役割として、当日の場を滞りなく進行する必要があります。なぜなら、司会の役割として、問題なくシナリオ通りに進めることが最も求められているためです。

例えば、新卒採用時、内定式の進行中にトラブルがあったとします。トラブルが見えてしまうと、内定者は興ざめして、不安に思ってしまうかもしれません。そして、内定辞退につながるかもしれません。この時に、トラブルに対して迅速に対応したり、トラブルがなかったかのように対応していく必要があります。

このように司会の役割として、当日の場を滞りなく進行する必要があります。

会議終了後のフェーズ

ファシリテーター

ファシリテーターは、会議などが終わった後も、目的・目標を達成するための支援をしていく必要があります。

なぜなら、「場の目的・目標を達成するために参加者が高いコミットを持つ」ための働きかけが求められているためです。会議は、目的達成のため一つのプロセスにしかすぎませんので、会議だけで終わりという意識ではいけません。例えば、会議などの後に内省を深める振り返りのメールを送ったり、企画者と連携して、フォローをお願いしていきます。

このように、ファシリテーターは、会議などが終わった後も、目的・目標を達成するための支援をしていく必要があります。

司会

司会は、会議などが終わった後は、基本役割は終了になります。

なぜなら、「場に求められた雰囲気を作りながら、滞りなくアジェンダ通りに進行する」ことしか求められていないためです。

会議やイベントが終わった後に、振り返りをして、終了という程度です。プロの司会者は、しっかりと振り返りを行い、ここでリピートを受けるような働きかけをする場合もあります。

このように、司会は、会議などが終わった後は、基本役割は終了になります。

ファシリテーターと、司会は全く異なるため、必要な働きかけをしていきましょう。

本章で説明してきたプロセス毎の働きかけを、ぜひ参考にしてください。

3)まとめ

本コラムでは、ファシリテーターと司会の違いをお伝えしていきました。

ファシリテーターの定義は、「『場の目的・目標を達成するために参加者が高いコミットを持つこと』を促す共創・協働を行う人」です。 司会者の定義は、「場に求められた雰囲気を作りながら、滞りなくアジェンダ通りに進行する人」です。

ファシリテーターと、司会の働きかけの違いを、上記定義のもとに説明しました。「ファシリテーターと司会の違い」を理解したことで、その立場を理解し、使い分けていただければと思います。

アーティエンスでは、ファシリテーション研修も実施しているので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

【公開講座|開催中】実務で使えるファシリテーション力向上研修