- [ コラム ]

管理職研修選びの迷いが減る!プロがおすすめする選定ポイント3選

- 「初めての管理職研修。失敗だけはしたくない…!」「管理職研修を検索しても、いろいろあってよくわからない。結局おすすめは何?」そんな不安を抱えて情報収集をしていることでしょう。失敗しない管理職研修を選ぶためには、以下の3つのポイントを押さ

- 詳細を見る

「管理職の能力不足」の原因を明確化し、効果的な支援策を見つける方法

更新日: ー

作成日:2022.10.18

管理職の能力不足は、組織全体の進展を阻害する深刻な問題です。

一方で、もしも、管理職の能力不足に対する適切な支援策が見えていない場合は、課題の本質が正確に把握できていない可能性があります。

そこで本コラムでは、「成果」と「問題発生率」の2軸を使用しながら、不足している能力を具体化する方法をお伝えします。 また、具体化した後に、不足が起こる原因や支援策をお伝えします。

また、具体化した後に、不足が起こる原因や支援策をお伝えします。

本コラムを参考に「どうすればいいかわからない」という状況から抜け出し、組織全体の停滞感を打破していきましょう。

目次

1)「管理職の能力が不足している」時に考えるべき2つの視点

「成果が高いか低いか」「問題が発生している率が高いか低いか」の2つの視点

「管理職の能力が不足している」ときに重要な2つの視点があります。

それは「成果が高いか低いか」と「問題が発生している率が高いか低いか」です。

管理職の能力が不足していることが、具体的にどのような場面で問題になるかを理解しないと、その重要性を評価したり、対策を考えることが難しくなります。

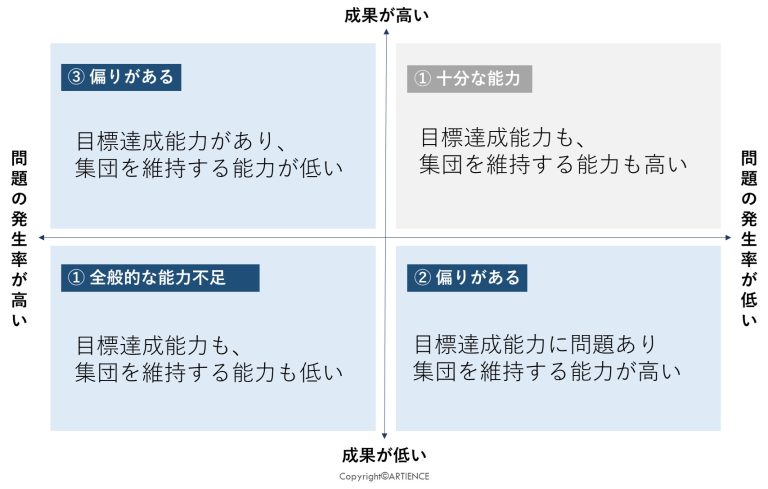

具体的には、「成果が高いか低いか」と「問題が発生している率が高いか低いか」という2つの軸を使ってマトリックスを作ります。これにより、4つの異なる状態に分類することができます。

「成果が高いか低いか」は、管理職として自部署の成果を高い状態に持っていくことができているかどうかです。管理職が目標達成能力が高いかどうかで決まります。

「問題が発生している率が高いか低いか」は、部署内で問題が発生している頻度や量が多いかどうかです。

具体的には下記のような状況です。

・残業が多く長時間勤務が常態化している

・人間関係のトラブルがある

・ミスなどの問題がよく発生する

・ミスや問題を隠す行為がある

・怠慢な勤務態度がある

このような問題が発生しているかどうかで考えていきます。

これは管理職が集団を維持する能力が高いか低いかに影響を受けます。

このように4分類した上で、管理職の「目標達成能力」と「集団を維持する能力」に当てはめます。

「十分な能力」目標達成能力も集団を維持する能力も高い状態です。

②「成果が低い」「問題の発生率が低い」

「能力に偏りがある」目標達成能力に問題があるために自部署の成果を出すことができておらず、しかしながら集団を維持する能力はあるので部署内の問題は発生率が低い状態です。

③「成果が高い」「問題の発生率が高い」

「能力に偏りがある」目標達成能力が高く成果を出すことができていますが、集団を維持する能力が低いために部署内の問題は発生率が高い状態です。

④「成果が低い」「問題の発生率が高い」

「全般的に能力不足」目標達成能力が低く、集団を維持する能力が低い状態です。

このように「成果が高いか低いか」や「問題が発生している率が高いか低いか」の2つの視点で見ることで、管理職の能力のどこが不足しているのかがわかってきます。

2)「管理職の能力が不足している」と組織に与える影響の3つのパターン

「1)「管理職の能力が不足している」時に考えるべき2つの視点」の②③④の管理職の存在は、組織にどのような影響をあたえるでしょうか?

与える影響の重要性を把握することで、今すぐに対策を打つべきかどうかの判断に繋がります。 影響には短期的な影響・長期的な影響、またマイナスの影響・プラスの影響があります。

影響には短期的な影響・長期的な影響、またマイナスの影響・プラスの影響があります。

②「成果が低い」「問題の発生率が低い」場合の影響

マイナスの影響

・短期的:売上・利益の確保

・長期的:メンバーの自己効力感の低下

※自己効力感とは、人が「できる気がする」と思うことができる感覚のこと

この感覚があると人は新しい仕事に積極的に取り組んだり挑戦をする行動を取ることができるようになります。

プラスの影響

・短期的、長期的:安定的な組織運営

長期的にメンバーの自己効力感が低下するのは、成果の低い組織では「できる気がする」と思える自己効力感が醸成されず、「達成体験」を得づらいためです。

成果が出ると、人は達成体験を得ることができ、その体験が自己効力感に繋がり、自己効力感が次の仕事への挑戦やより成果を上げようとする行動に繋がります。

逆に成果が出ないことが続くと、メンバーが自分に自信を持つことができづらくなり、挑戦やより成果を出そうとする行動が出づらくなるのです。

一方で問題の発生率が低い場合、メンバーが安心して働きやすい環境にいる可能性や管理職を信頼していることで組織へのコミットメントが高い可能性があります。

そのため離職や休職といった組織の人員数や運営に、大きな影響を与える状態にはなりづらいです。

「成果が低い」「問題の発生率が低い」場合の影響を考える時には、プラスの影響である「安定的な組織運営」が将来の成果を高めることができるかどうかを判断材料とすることをお勧めします。

もし「安定的な組織運営」がぬるま湯のような環境であり、「問題は発生しないけれど成果には繋がらない」場合は、早い段階で問題を解決していくことが必要です。

管理職の目標設定に関して興味がある方は、下記コラムを参考にしてください。

【事例あり】管理職が行うべき目標設定│メンバーが迷わず、やりがいを持つ

③「成果が高い」「問題の発生率が高い」場合の影響

・短期的:顧客とのトラブルやクレームの発生による運営の負担やメンバーの状態悪化

・長期的:顧客とのトラブルやクレームの発生による売上などへの影響・メンバーの離職・休職の増加

プラスの影響

・短期的・長期的:売上・利益の確保

仕事のミスや怠慢な業務態度は、顧客とのトラブルやクレームの発生というマイナスな影響につながります。

そうすると顧客とのトラブルやクレーム対応は、本来の業務に追加となりますので組織運営への負担やメンバーへの負担が大きくなります。

また、パワハラや残業・長時間勤務は直接的にメンバーの状態悪化につながります。

こういった短期的な影響は、長期的にも大きな影響につながります。 運営の負担が増えることが、メンバーの状態の悪化につながり、より問題が発生しやすくなるからです。

「問題の発生→メンバーの負担増→メンバーの状態悪化→問題の発生」というサイクルが生まれていきます。

「成果が高い」「問題の発生率が高い」場合の影響を考える時には、マイナスの影響である運営の負担とメンバーの状態の悪化がどのくらい深刻な状況かを検証することをお勧めします。

特にパワハラや残業・長時間勤務は、離職・休職につながる可能性が高い問題です。 こういった問題を放置してしまうと、長期的には成果の低下につながる可能性がとても高くなります。

パワハラや残業・長時間勤務などの問題は即時対応をする、人間関係の問題やミスが発生する・ミスを隠す・怠慢などの問題は、その問題がメンバー1人ではなく全体的に起きている場合や、頻度が高い場合は早めの対応をお勧めします。

私見ですが、私が講師などやコンサルタントとして企業と関わる際に、管理職の役割として「成果を出すこと」に大きい比重をおいている企業は、いま、起きている問題を軽視してしまっているケースに出会うことがあります。

例えば、「部下に対する当たりが強く、パワハラになりそうな行動が多い。しかしながら成果が出ており、メンバーも必死に毎日働いているように見える。」

こうした状況下では、パワハラギリギリの行動も良いだろう、といった見方です。

しかしながら、パワハラはメンバーの離職・休職につながる可能性の高い行動です。 成果を出せていれば色々問題があっても良い、というのは危険です。 自組織では上記のようなことが起きていないか確認をしていただきたいと思います。

管理職のパワハラ対応に関して興味がある方は、下記コラムを参考にしてください。

管理職が本気でパワハラと向き合うために、押さえるべき3つのポイント

④「成果が低い」「問題の発生率が高い」場合の影響

・短期的:

売上・利益確保ができない。顧客とのトラブルやクレームの発生による運営の負担やメンバーの状態悪化

・長期的:

売上・利益確保のさらなる悪化。顧客とのトラブルやクレームの発生による売上などへの影響・メンバーの離職・休職の増加。一部署ではなく会社全体への売上・利益確保の悪化や会社全体の信頼低下、メンバーの離職・休職の増加。

プラスの影響

・短期的、長期的:なし

当然ながら④の場合はプラスの影響がなく、マイナスの影響は甚大です。 特に長期的には会社全体へのマイナスの影響が発生する可能性があります。

なぜなら成果が出ない、その上問題が多発するような組織では重大事故が発生する可能性があるからです。 例えば売上を上げるために不正を犯してしまうとなどはこのような場合です。

「成果が低い」「問題の発生率が高い」場合の影響を考える時には、基本的には即時介入が必要です。管理職を入れ替える、上位者が介入するなどすぐに即効性のある対応をできるだけ早く動くことをお勧めします。

このような状況は、管理職の方だけでは解決できない状況になっている可能性も高いため、管理職を入れ替えることやより影響力の強い方の介入が必要になるからです。

3)「管理職の能力が不足している」原因として考えられること

「管理職の能力が不足している」原因は「能力そのものの低さ」と「発揮の度合い」で分けて考える

「管理職の能力が不足している」原因を明らかにする時には、「能力そのもの」と「発揮の度合い」で分けて考えることが重要です。

「能力そのもの」に対応したとしても「発揮の度合い」に原因がある場合は、結局問題解決につながらないからです。

それぞれ詳しく説明していきます。

「能力そのもの」が低い2つの原因

「能力そのもの」が低い時には2つの原因が考えられます。

②学習と経験に偏りがある

①学習と経験に不足がある例

「後輩を育てる経験がないまま管理職になった田中さん」

田中さんは営業として大きな成果を挙げてきました。また何度も営業にまつわる賞をとったこともあり、周囲からの評価が高く、順調に等級を上げてきました。

ある時上司である課長が異動となり、代わりに田中さんが抜擢されました。

大抜擢に田中さんは張り切って、課のメンバーに営業としての実績を元に指導していきました。

しかしながら、田中さんのいう通りにやればうまくいくはずのメンバーは成果を上げることができず、逆に成績を落とすメンバーも現れ始めました。

さらに田中さんのもとで働くのが辛いと言い出すメンバーも出てきてしまいました。

いかがでしょうか。 田中さんは個人のプレイヤーとしてとても優秀であり、その能力で評価され階級が上がっていきました。

しかしながらチームを持ったことも後輩指導の経験もなく、また自分の能力に自信のあった田中さんは部下指導やチーム運営といった知識を学ぶことをしてきませんでした。

その結果、田中さん自身はプレイヤーとしての自分の目標を達成することができたとしても、メンバーの成果を出すことや、部署で起きる問題を解決することができなかったということになります。

これはプレイヤーとしては優秀だったものの、「部下指導やチーム運営」についての学習も経験も不足していたということになります。

②学習と経験に偏りがある例

「自己流の部下指導術を持った鈴木さん」

鈴木さんは営業職としての成果も上げてきましたし、また後輩指導としてトレーナー担当になったことも数多くあり、豊富な経験を持っていました。鈴木さんは部下指導には自負と持論を持っており「部下指導とは相手に任せること」という支援的な関わり方を得意としていました。

管理職になり様々なタイプの部下を持つようになった鈴木さんの元に中途入社の金子さんが入ってきました。

金子さんは自分に自信がなく、いつもおどおどしているようなところがあります。鈴木さんはいつもと同様、金子さんに対して支援的であり、全面的に任せることを中心に関わりました。

いつも通りのはずが金子さんのおどおどした態度が日に日に増えていきました。ついには会社を休むことが増え、休職となってしまいました。

いかがでしょうか。 鈴木さんは部下指導の経験が豊富です。

しかしながら、部下指導の経験が自律的な部下への対応である支援的な指導に偏ってしまっていました。また学習も偏りがあり、さまざまなタイプの部下へ柔軟な対応ができるような幅のある学び方や経験をしてこなかったために、自律的なタイプではない部下の対応をした時にうまくいかなくなってしまった可能性があります。

これは十分な経験量を持っていたものの、経験に偏りがあり、対応できな部下ができたこと、また自分の経験を補う多様な部下に対応するための学習が不足していたことになります。

②学習と経験に偏りがある

の2つの原因を具体的に考えました。 ①と②のどちらの状態かによって対策も変わってくるため、見極めていくことが重要です。

「発揮の度合い」が低い3つの原因

「発揮の度合い」が低い時には3つの原因が考えられます。

②意欲・態度の問題

③個人的な理由

①職務とのミスマッチ

職務とのミスマッチとは、その人の「強み」が活かしづらい状況のことです。 なぜ職務とのミスマッチによって能力が発揮できないかというと、ある程度能力があったとしても本人にとっては自分の強みとは違う職務のために能力を活かしきれないからです。

イメージで考えると、右手が利き腕の人が左手で文字を書くことを想像するとわかりやすいかと思います。

自分1人でコツコツと計画通りに進めることが強みであり、そういった実績で評価を受けてきた人が臨機応変にみんなの意見を聞きながら進めていくような職務は努力によってある程度はできるものの、高いレベルで結果を出すことは難しい可能性があります。

このように職務とのミスマッチがある場合は、学習と経験を積み上げていったとしてもうまくいかなかったり、本人の辛さがます可能性が高いのです。そのため職務とのミスマッチがないかを検討することは重要です。

②意欲・態度の問題

意欲・態度の問題とは、その人が管理職という仕事に対して「やりたい」という意欲や「やるべき」という態度を持つことができない状態のことです。

なぜ意欲・態度の問題によって能力が発揮できないかというと、意欲・態度は特に行動量に影響を与えるからです。

例えば、本当は管理職ではなく、専門職として研究を続けていたかったという思いがあり、管理職としての仕事より自分の業務に時間を割いてしまうなどはこの意欲・態度の問題が影響しています。このように意欲・態度の問題がある場合は学習と経験を積み上げても行動として発揮されませんので、管理職としての良い結果に結びづらくなります。

③個人的な理由

個人的な理由とは、身体的もしくは精神的な理由やプライベートの問題により、管理職としての職務遂行に問題がある状態のことです。

なぜ個人的な理由によって能力が発揮できないかというと下記のような状況が想定できます。

内臓に疾患を抱えており、毎日身体が重く感じ、息がきれやすい。頭がうまく回らないと感じることがある。しかしそれを会社に伝えてしまうと降格の可能性があるため、会社に報告せず自分で通院しながら仕事をしている。

・精神的な理由の例:

3ヶ月前からよく寝ることができない。否定的な考えが浮かんでしまう。病院でうつ病と診断されている。仕事に集中したいが睡眠不足のためか集中することができなかったり、判断すべきことが判断できない状態の時もある。会社には伝えづらく伝えていない。

・プライベートに問題を抱えている例:

中学生の息子が先月から不登校になっている。妻も学校との対応で疲弊しており、体調が心配だ。妻の負担を減らすために家事全般を自分が担うことにしている。また毎晩少しでも息子と会話をすることにしてどうにかしたいと思っている。

この3つの例のように身体的な理由や精神的な理由を抱えている場合は、本来の能力が発揮できない状態にあることになります。またプライベートに問題を抱えている場合では、そちらに意識的にも物理的にも時間を割かざるをえなくなるため、やはり能力の発揮がしづらい状態にあるのです。

②意欲・態度の問題

③個人的な理由

この3つの原因の場合、例えば研修で「管理職向けコミュニケーション研修」を実施しても効果はほとんどありません。学習と経験といった能力の強化では問題が解決しないのです。

4)「管理職の能力が不足している」時の2つの支援策

「管理職の能力が不足している」時の支援策では

・環境を強化する

この2つの支援を両方検討してくことが重要です。 それには2つの理由があります。

一つ目は、第2章の「管理職の能力が不足している」原因を明らかにする2つの視点で書いているように、原因が管理職の「能力そのもの」だけではないからです。

「能力そのもの」であれば研修などの学習と経験の機会を増やす対策で良いのですが、「発揮の度合い」で考えると環境を整えることが重要であることがわかります。

具体的には 「能力そのもの」に関しては学習と経験の機会を作ることが重要です。 「発揮の度合い」に関してはミスマッチを防ぐための適材適所の仕組みづくり、意欲・態度を醸成する会社の文化など見直しや管理職の立場や役割の見直し、個人的な理由をケアできる仕組みの導入などが考えられます。

二つ目は、個人を強化することの限界です。

現在は予測しづらい社会情勢、成果が出しづらい状況、働き方改革などへの対応、1on1など新しい取り組みなど管理職はとてつもなく優秀でないとできない仕事になってきています。

個人を強化するだけでは対応できないことを踏まえて、管理職の役割の分割や管理職の業務の支援の仕組みの導入などが考えられます。

このように原因を明らかにした上で、個人・環境の両方に支援策を検討することが重要です。

【参考コラム】管理職研修の必要性を経営者・管理職に理解してもらうためのアプローチ

5)まとめ

本コラムでは、「管理職の能力不足をどのように捉えて、原因を確認し、支援すればいいか」をお伝えしてきました。

具体的には、下記をお伝えしました。

・「管理職の能力が不足している」時に考えるべき2つの視点

・「管理職の能力が不足している」と組織に与える影響の3つのパターン

・「管理職の能力が不足している」原因として考えられること

・「管理職の能力が不足している」時の2つの支援策

管理職の能力が不足していることは部署にとって組織全体にとって大きな影響を及ぼします。

会社経営に直結する課題として取り組んでいただければと思います。

もしもっとより詳しく知りたい、自分の会社の対策を具体的に考えたいと思った方はご相談ください。 各会社に状況や状態に応じた対策を一緒に考えていきます。 本コラムが皆さんの助けになれば幸いです。