-

[ コラム ]

管理職にパワハラ対策を後回しにされる…行動を促す3つのポイント

- 「管理職のパワハラへの意識が低く、何度伝えても対策をしてくれない…」「パワハラの問題が起きているようだが、管理職から何の相談もなく対応できない…」いま、多くの職場で起きているのが、管理職がパワハラに対して無関心だったり、悩みを抱えながらも声

- 詳細を見る

管理職不足に悩む企業がすべき5つの対策と、採用・育成での解消法

更新日:

「管理職が不足している状態から抜け出せない…」

経営者・人事責任者の方から、このような漠然とした悩みをよくお聞きします。

実際、2022年にタナベコンサルティングが実施した「人材採用・育成・制度に関する企業アンケート調査」によると、6割以上が「マネージャー(管理職)が不足している」と回答しており、その傾向は年々強まっています。

※引用:とくに不足している人材は「マネージャー」 6割と最多/タナベコンサルティング調査|SalesZine(セールスジン)

こうした状況に対して「原因がはっきりせず、どう対策すればいいのか分からない」といった企業も少なくありません。

そこで本コラムでは、管理職不足に陥る原因を紐解きながら具体的な解決策を紹介します。また、管理職不足によって起こる悪影響も解説します。

経営層と現場をつなぐ要である「管理職」の不足を解消して、組織にポジティブな変化を生み出していきましょう。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

1)管理職不足に陥る5つの原因と構造から見直す解決策

管理職不足に陥る5つの原因と解決策は次の通りです。

| 原因 | 解決策 |

|---|---|

| ① 管理職の能力要件が定義されていない | 管理職の能力要件を定義する |

| ② 管理職候補の能力開発不足により、新たに登用できない | 管理職研修を実施する |

| ③ 若手・中堅社員が、管理職になることへの希望を持てていない | 管理職の役割を見直す |

| ④ 経営者が現場に介入しすぎる | レポートラインの整備と役割分担の明確化 |

| ⑤ 経営者が未来の組織図を描けていない | 未来の組織像を描き、そこに必要な管理職数を逆算する |

原因ごとに解説します。

① 管理職の能力要件が定義されていない

管理職の能力要件が定義されていないことは、管理職不足を促す一つの原因です。管理職の能力要件が定義されていないと、採用や育成の基準が曖昧になるためです。

「どんな人を管理職として採用するか」「どのように育てるか」といった判断軸がないと、適切な人材を選び育てることができず、管理職不足が慢性化します。

中小企業やベンチャー企業では、人事制度や評価制度が整備されていないケースも多く見られます。また、制度があっても、実際には運用されていなかったり、現場とずれていたりすると、管理職も候補者も育ちにくい環境となってしまいます。

そうならないためにも、まずは管理職の「人材要件」を作成することから始めましょう。

これは人事制度全体を見直すよりも負担が少なく、現実的な一歩です。採用や育成の際にも有効な判断基準となります。

解決策:管理職の能力要件を定義する

管理職の人材要件を整理する際は、次のようなステップで進めるとスムーズです。

ステップ1:期待される役割を明らかにする

まずは、自社の管理職にどのような役割を果たしてほしいかを洗い出します。現在の管理職が担っている業務や、今後の事業戦略に照らした「3年後にこうなっていてほしい」という期待を整理します。

ステップ2:役割を実現するために必要な能力を具体化する

洗い出した役割をもとに、それを実現するために必要なスキルや行動、スタンスを具体的に言語化します。たとえば「チームをまとめる力」といった抽象的な表現ではなく、「対話を通じてメンバーの意見を引き出し、意思決定に巻き込む」など、現場で再現できる表現を意識します。

ステップ3:現場の管理職やその上司とすり合わせる

実際に管理職として活躍している社員や、その上司との対話を通じて、要件の妥当性を確認します。このステップでは、「理想」と「現実」のズレを調整し、現場にとっても納得感のある内容に整えることが重要です。

ステップ4:人材要件を一覧表にまとめ、ドキュメント化する

定義した内容を、見やすく、使いやすい形式にまとめましょう。役割・スキル・スタンスなどを表形式で整理しておくと、採用や育成、評価にも応用しやすくなります。

ステップ5:運用に向けた準備を進める

作成した人材要件を活用して、採用基準の見直しや、育成プログラムの設計につなげていきます。例えば、要件をもとにした管理職候補向け研修の設計や、フィードバック面談での活用などが考えられます。

各ステップの進め方について、より詳しく知りたい方は以下のコラムもぜひ参考にしてみてください。

管理職の能力要件を定義することで、「誰を、どのように育てるべきか」が見えるようになり、慢性的な管理職不足を脱する道が開けていきます。

② 管理職候補の能力開発不足により、新たに登用できない

管理職候補の能力開発がされていないことは、管理職不足を加速させる大きな要因です。管理職として求められるスキルや視座を身に付けるには育成が必要ですが、育成機会がなければ、管理職に登用できる候補者の母数も減ってしまいます。

例えば、中小企業やベンチャー企業では「新入社員研修」と「新任管理職研修」のみで、それ以外の階層やタイミングでの研修は用意されていないケースが少なくありません。このような環境では、管理職になる前の段階で必要な準備が整っておらず、結果として候補者の数も質も不足してしまいます。

そうならないためにも、今いる管理職候補に対して、意図的に能力開発の機会を設ける研修を実施することが重要です。

解決策:管理職研修を実施する

以下のようなステップで、現実的かつ効果的に管理職候補の育成を進めていきましょう。

ステップ1:現職管理職の課題を把握する

まずは、現職の管理職が「今どのような困難に直面しているか」「どのような支援が不足しているか」を把握します。

ここで得られた情報は、管理職候補が今後身につけるべきスキルや視点を明らかにするヒントになります。

ステップ2:管理職候補に必要な力を具体化する

ステップ1の情報をもとに、管理職候補に求められる力を具体化していきます。

「リーダーシップの発揮」「部下との対話力」「成果を生むプロセス設計力」など、現場の実態に即したテーマを設定することが重要です。

ステップ3:テーマに応じた育成機会を設計・導入する

設定したテーマに合わせて、小規模でも構いませんので、社内外の研修や育成機会を企画・導入します。

1回完結型ではなく、振り返りや現場実践を組み込んだ「サイクル型」の設計とすることで、より実効性が高まります。

ステップ4:学びを言語化し、次の成長につなげる

育成の実施後は、本人による振り返りに加え、上司・人事との対話を通じて、「学びがどのように活かされたか」「今後の成長の余白はどこにあるか」を言語化します。

これにより、単発の研修で終わらせず、継続的な成長の土台をつくることができます。

各ステップの進め方について、より詳しく知りたい方は以下のコラムもぜひ参考にしてみてください。

・効果的な管理職研修の内容とは?失敗しないポイントを事例で徹底解説!

・中小企業におすすめの管理職研修8選|絶対に成功させたい時の進め方を解説

これらを繰り返すことで、候補者の視点が一段引き上がり、「次の管理職層」としての準備が進んでいきます。

③ 若手・中堅社員が、管理職になることへの希望を持てていない

若手・中堅社員が管理職になることに希望を持てないことも、管理職不足を生む大きな原因です。管理職に対して「大変そう」「報われなさそう」といったマイナスイメージが先行すると、自ら手を挙げる人が現れなくなるためです。

実際に、若手社員研修で参加者から「管理職になってもいいことがない。責任が重くて、時間もないし、給与もそこまで上がらない」という声を耳にしました。これは決して特殊なケースではなく、多くの企業で同様の本音が隠れています。

このような状態では、いくら能力のある人材がいても、管理職にチャレンジしようとは思えません。

そうならないためにも、管理職の役割の再定義や業務の見直しを通じて、「なってみたい」と思えるポジティブな管理職像を社内に示していくことが必要です。

解決策:管理職の役割を見直す

以下のステップを踏むことで、管理職に対するマイナスイメージを払拭し、希望を持てる環境を整えます。

ステップ1:社員の本音を把握する

まずは若手・中堅社員が、現職の管理職をどのように見ているかを知るところから始めます。

社内アンケート、1on1ミーティング、雑談の中で「管理職になりたいか?その理由は?」といった質問を投げかけ、感じている不安や期待を引き出しましょう。

ステップ2:管理職の役割を再定義する

「過去の延長線」ではなく、今後の組織成長に必要な管理職像を再設定します。

例:プレイングマネージャーから「育成・巻き込み力のあるマネージャー」へシフト、など。

再定義の際は、経営戦略や人事戦略との連動を意識することがポイントです。

下記コラムにて、これからの管理職の位置づけや自組織・時代にあった管理職の役割定義をご紹介しています。

・【事例あり】管理職の役割に起きた変化と、自組織が強化すべきポイントを見つけよう

・「管理職になりたくない」理由とその対処策│組織と社員の今と未来に向けてできること

ステップ3:業務の棚卸し・再設計を行う

現在の管理職が抱えている業務の棚卸しを行い、過剰な負担があればチーム内で分散させたり、業務プロセス自体を見直します。

「責任は重いのに裁量がない」「やらされ感が強い」状態を脱却する設計を目指しましょう。

ステップ4:ポジティブな管理職像を発信する

管理職自身の「やってよかった」「チームを育てる楽しさ」などを、座談会・インタビュー記事・社内報などで発信します。

成功体験や葛藤の乗り越え方をシェアすることで、社員が管理職をより身近に感じることができます。

管理職になりたい人が現れない原因は、能力ではなく「職務のあり方」にあります。

役割の見直しや職務再設計を通じて、希望を持てる管理職像を描き直すことで、次世代の管理職を育てる土台が生まれます。

④経営者の過度な現場介入により次期管理職が育たない

経営者が現場に介入しすぎると、管理職不足を引き起こす大きな要因となります。管理職に必要なスキルを持つ社員が育たず、「仕事を任せられる人がいない」という状態を招いてしまうためです。

管理職手前の中堅社員やリーダー層が管理職に必要な能力を身につけていくためには、日々の現場で「判断」や「意思決定」を繰り返し、成功や失敗を通して学ぶプロセスが欠かせません。

しかし、経営者が先回りして判断や指示をしてしまうと、中堅社員やリーダー層が決断する場面が失われ、成長機会を得られません。すると管理職に必要な能力が育たず、管理職を任せられる人がいない状況になります。

このように、経営者が現場の判断をすべて担ってしまうと、管理職に必要なスキルや経験が奪われて管理職の必要要件を満たせず、組織内で新たな管理職が育たない構造ができてしまいます。

管理職不足を防ぐためには、経営者が一歩引き、判断の一部を現場に委ね、管理職になるための経験を積めるようにすることが重要です。

解決策:レポートラインの整備と役割分担の明確化

経営者が現場に介入しすぎないためには、「レポートライン(報告経路)」と「意思決定の役割分担」を明確にし、運用することが効果的です。

ステップ1:現状の報告フローを可視化する

まずは、社員からの報告や相談が、誰を経由して誰に届いているかを洗い出します。経営者に直接集まってしまっている情報が多い場合は、管理職を介す流れに変える必要があります。

ステップ2:役割分担と意思決定範囲を明文化する

次に、誰がどの範囲の判断をするかを明確にします。たとえば「チームの目標設定は部門長が行う」「個別対応の判断は課長まで」といった具合に、組織内で線引きをします。これは育成にもつながります。

ステップ3:ルールに基づいた運用を始める

仕組みができたら、それを社内で共有し、実際の業務でも運用します。重要なのは、経営者自身もそのルールを守ることです。例外が多いと、機能しなくなります。

ステップ4:定期的に見直しとフィードバックを行う

管理職の育成状況や、現場での意思決定が適切に回っているかを定期的に確認します。問題があれば、運用ルールの見直しや、管理職へのフォローアップ研修を検討します。

このように「任せる設計」を整えることで、社員が管理職に必要なスキルを自然と身につけられるようになり、管理職を任せられる人がいなくて不足する、という事態を防げます。

⑤ 経営者が未来の組織図が描けていない

経営者が未来の組織図を描けていないことは、管理職不足を引き起こす原因のひとつです。組織の未来像が不明確な状態では、「どのポジションに、何人の管理職が必要か」が見えず、必要な人材を育成・確保する計画も立てられないためです。

例えば、「今は足りているから」と育成を後回しにしていた企業が、急な事業拡大のタイミングでマネージャーが不足し、現場が混乱したという事例も少なくありません。これは、将来を見据えた人材設計ができていなかったことによるものです。

未来の組織図がないと、「不足」に気づいた時にはもう遅い、という事態に陥りかねません。

そのため、未来の組織像を描いて、そこから逆算し、必要な管理職数を確保できるように計画を立てておく必要があります。

解決策:未来の組織像を描き、そこに必要な管理職数を逆算する

未来の組織図を描くことで、組織の拡大・進化に対して、どれくらいの人材が必要かを可視化できます。そこから、今どの階層に、どんな育成が必要かを導き出すことができます。

ステップ1:3年後〜5年後の事業計画・組織方針を整理する

まずは「自社がどこを目指すのか」「どんな組織でありたいか」を明らかにします。特に、事業の拡大、新規事業、海外展開などが予定されている場合は、その体制を前提に考えます。

ステップ2:未来の組織構造(組織図)を描く

目指す状態に必要な部署・機能を洗い出し、それを支えるポジションと人員数を整理します。特に「部門長」「課長」などの管理職が何名必要かを具体的に設計します。

ステップ3:現在の体制とのギャップを把握する

今の組織と未来の組織を比較し、どの階層に何人足りていないのか、どのポジションが空白なのかを見える化します。このギャップが育成・採用計画の指針になります。

ステップ4:育成・採用の優先順位を決める

全てのポジションを一気に埋めることは現実的ではないため、影響度や実現難易度を踏まえて、優先順位をつけましょう。たとえば「来期までに営業部門の課長があと2人必要」といった形で具体化していきます。

未来の組織図を描き、ギャップを認識することで、計画的な管理職の育成が可能になります。「足りないから育てる」ではなく、「いつまでに、どこに必要だから、今育てる」という戦略的な視点を持つことが、管理職不足を根本から解消するカギになります。

管理職が不足している状態は、単なる人手不足ではなく、「組織として何を求め、どう育て、どう任せていくか」が不明確なままになっているサインです。

今回ご紹介した5つの原因は、どれも社員個人の問題ではなく、組織側の構造や運用、意識に起因するものです。

だからこそ、対策次第で必ず改善できます。

「誰を、どんな管理職として育てていくのか」

「そのために、今どんな仕組みや環境を整える必要があるのか」

これらを明らかにし、一歩ずつでも育成の仕組みづくりに取り組むことで、未来の組織に向けた健全な土台が築きましょう。

アーティエンスでは、企業様ごとの状況に合わせた「管理職の育成体系設計」や「管理職研修」の支援も行っています。「自社に合ったやり方を見つけたい」「まずは話を聞いてみたい」など、お気軽にご相談ください。

▼【動画でも解説】13分で分かる|【経営者必見】当てはまったら要注意!管理職不足に陥る組織の特徴5つ

2)管理職不足で起きる5つの悪影響

管理職不足が起き続けると5つの悪影響があります。

①チームとして機能せず、パフォーマンスや生産性が低下する

②メンバーの成長を促せない

③メンバーのエンゲージメントが下がる

④管理職が疲弊し、離職リスクやメンタルヘルスのリスクがある

⑤コンプライアンス問題などの不祥事のリスクが上がる

それぞれ詳しく説明していきます。

① チームとして機能せず、パフォーマンスが低下する

管理職が不足すると、チームのパフォーマンスは確実に落ちていきます。

部下に対して十分なマネジメントが行われなくなり、チーム全体としての方向性や連携が失われてしまうためです。

例えば、管理職が不足しているために複数のチームを兼任している場合、どちらのチームにも中途半端な関わりになってしまうケースがあります。場合によっては、一方のチームにばかり時間を割いてしまい、もう一方が放置されてしまう可能性もあります。

特に後者の場合は、問題が見えにくいため、気づいたときにはチームの成果が著しく下がっていたという事態に発展してしまいます。

このように、管理職不足はチームの機能不全を引き起こし、結果的に組織全体の成果にも悪影響を及ぼす要因となります。

【参考】

U理論の翻訳者でもある中土井 僚氏 『U理論の基本と実践がよ~くわかる本』では、管理職を取り巻く環境の変化が、管理職の負担を増やし、管理職のパフォーマンスの低下につながることを説明しています。

なお下記のシステム図は、チームパフォーマンスの低下だけではなく、これから説明する「メンバーの成長を促せない」、「メンバーのエンゲージメントが下がる」、「管理職が疲弊し、離職リスクやメンタルヘルスのリスクがある」にも言及しています。

参照:中土井 僚 『U理論の基本と実践がよ~くわかる本』を基に当社作成

② メンバーの成長を促せない

管理職が足りないと、メンバーの成長が止まってしまいます。その理由は、部下一人ひとりに対する支援やフィードバックの機会が極端に減ってしまうためです。

例えば、普段から部下との関わりが薄い状態で1on1ミーティングを実施しても、対話が深まらず「やって終わり」になってしまうことがあります。「最近の様子を見ていないから何を話せばいいか分からない」と感じる管理職もいれば、「話しかけにくい」「信頼関係ができていない」と感じる部下もいるでしょう。

これでは、1on1の場が内省や成長につながらないのは当然です。

メンバーの育成は日々の関わりの中で生まれるものです。管理職が適切に配置されていない状態では、育成の質と量がともに低下し、メンバーの成長の機会を逃すことになります。

なお、1on1ミーティングのより効果的な内容については、1on1ミーティング研修導入ガイド:目的設定から事後フォローまで解説もあわせて御覧ください。

③ メンバーのエンゲージメントが下がる

管理職の不足は、従業員エンゲージメントの低下にも直結します。管理職が足りないと、メンバーへの働きかけが減るためです。

エンゲージメントの高さは「上司との関係性」に強く影響を受けます。

例えば、ある職場で管理職Aさんは定期的にメンバーと会話し、丁寧に状況を把握していました。一方、管理職Bさんは多忙でほとんどメンバーと接点がなく、関係性が希薄です。

すると、管理職Bさんのチームでは「自分は大切にされていない」「放置されている」と感じる社員が増え、モチベーションが低下していきます。

このように管理職が不足するとメンバーへの働きかけそのものが減り、メンバーがチームや組織に対してモチベベーションや貢献意識を持てなくなっていくのです。

④ 管理職が疲弊し、離職リスクやメンタルヘルスのリスクがある

現職の管理職に過度な負荷がかかることも、管理職不足の深刻な影響の一つです。責任と業務量が増加することで、心身の疲労が蓄積し、離職やメンタル不調のリスクが高まります。

実際に、複数の部署を兼任したり、新規プロジェクトの責任者に抜擢された管理職が、A慢性的な長時間労働やプレッシャーで疲弊してしまうケースは少なくありません。

さらに、その状況を相談できる相手がいないまま追い込まれ、最悪の場合はメンタルヘルス不調や突然の離職につながることもあります。

今いる管理職を守ることも、健全な組織運営の第一歩です。管理職が安心して働ける環境がなければ、次の候補者も育ちません。

関連コラムとして、管理職が潰れる4つの原因&3つの悪影響|潰さないための3つの対処法もご参考ください。

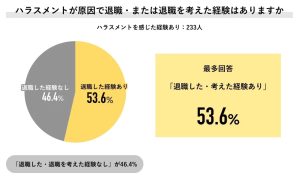

⑤コンプライアンス問題などの不祥事のリスクが上がる

管理職が不足すると、職場での不祥事やコンプライアンス違反が起きやすくなります。その背景には、現場でのチェック機能や注意喚起、倫理的な判断力を担う管理職が不在になることがあります。

コンプライアンスとは単に「法令遵守」ではなく、社会規範や倫理を含む広い概念です。

例えば、ハラスメント、長時間労働、SNSの不適切利用などは、明確な違法行為でなくとも、企業の信頼を損なうリスクがあります。

管理職はこうした問題を未然に防ぐ存在です。管理職がいない、または多忙で機能していない状態では、問題の芽に気づかず、結果的に重大な不祥事へとつながってしまう危険性があります。

管理職の不足は単なる業務上の課題にとどまらず、企業の信用を揺るがすリスクにもつながる可能性があります。

管理職不足は、組織全体に多方面で深刻な影響を及ぼします。

これらの課題を放置すれば、次世代のリーダーが育たず、企業の成長にもブレーキがかかってしまいます。だからこそ、「管理職が足りない」状況を一過性の問題とせず、構造的な課題として捉え、今のうちから手を打つことが重要です。

次の章では、こうした管理職不足を解消するための具体的なアプローチについて解説していきます。

3)管理職不足をどう解消するか?——採用と育成、2つの実践的アプローチ

管理職不足の解消には、「採用」と「育成」の2つのアプローチがあります。

それぞれにメリットとデメリットがあるため、自社の状況や課題に応じて、どちらにウエイトを置くかを見極めることが大切です。

| 解消方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 短期的な方法: 【採用】 |

即効性がある | ミスマッチが起きると悪影響が大きい |

| 中長期的な方法: 【育成】 |

管理職育成の風土づくりにつながる | 成果が出るまでに時間がかかる |

それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

① 短期的な解消方法 : 【採用】によるアプローチ

すぐに管理職を確保したい場合には、外部からの採用が有効です。即戦力となる人材を採用できれば、スピーディーに組織課題を解決できます。

ただし、採用には慎重な見極めが必要です。

なぜなら、スキル面やカルチャー面でのミスマッチが起きると、期待した成果が得られないばかりか、既存チームに悪影響を及ぼす可能性もあるためです。

例えば、ある企業では大手企業出身の管理職を採用しましたが、ベンチャー企業特有のスピード感や整備されていない環境に適応できず、最終的には役割を果たせずに退職してしまった、という事例がありました。

採用を成功させるには、「スキルの見極め」と「カルチャーフィットの確認」が欠かせません。

最近では、面接だけでなく「リファレンスチェック(前職の上司や同僚からの評価確認)」を導入する企業も増えています。客観的な情報を加えることで、ミスマッチを防ぐことができます。

※ リファレンスチェック:求職者が、面接や職務経歴書で提示した成果・能力や性格などが合っているかを、前職の上司や同僚に確認すること。

② 中長期的な解消方法 : 【育成】によるアプローチ

育成は、時間はかかるものの、管理職不足を根本的に解決できる手段です。継続的に管理職候補を育てておくことで、将来的な人材不足リスクにも備えることができます。

理由は明確で、「急な退職」や「事業拡大によるポジション増」にも、内部から管理職を登用できる状態をつくれるためです。

実際に、あるWebコンテンツ制作会社(200名程度)では、将来的な管理職不足を見越し、3年前から管理職候補の育成に取り組み始めました。

「管理職に求めるコンセプト」「スキル要件」「行動のメタファー」を丁寧に定義し、段階的な育成プログラムを設計しました。結果として現在では、組織の成長に合わせて着実に管理職を輩出する仕組みが根付きつつあります。

※ 当社資料より抜粋

育成型のアプローチは、単に人を増やすだけでなく、組織文化として“人を育てる”土壌を築くことにもつながります。

下記コラムも参考になりますので、ぜひご覧ください。

・【保存版】本当に効果の出る管理職育成6つのステップ

・管理職候補者向け研修で得られる3つの効果|内容選定時の注意点も解説!

採用と育成、どちらにも一長一短がありますが、短期的な採用での対応だけに頼ると、再び同じ課題に直面する可能性があります。

理想は、「即戦力の採用」と「将来を見据えた育成」をバランスよく進めることです。

まずは自社の現在地を把握し、「今、必要な打ち手はどちらか」を整理することから始めましょう。

4)まとめ

本コラムでは、管理職不足の 「原因」、「そこから生まれる悪影響」、そして 「解消するための2つの方法」 をご紹介しました。

●管理職不足を生む【5つの原因】

①管理職の能力要件が定義されていない

②管理職候補の能力開発がされていない

③若手・中堅社員に管理職になることへの希望を持たせられていない

④経営者が現場に介入しすぎる

⑤経営者が未来の組織図を描けていない

●管理職不足による【5つの悪影響】

①チームとして機能せず、パフォーマンスが低下する

②メンバーの成長を促せない

③メンバーのエンゲージメントが下がる

④管理職が疲弊し、離職リスクやメンタルヘルスのリスクがある

⑤コンプライアンス問題などの不祥事のリスクが上がる

管理職不足を解消するためのアプローチは、大きく分けて 「採用」 と 「育成」 の2つです。

今の自社にとって、どちらを重視すべきか。どう組み合わせるか。 短期・中長期の両面からバランスよく対応していくことが大切です。

「うちの会社でも育成が必要だと思うけど、どこから手をつけたらいいか分からない…」

「採用と育成、どっちを優先すべきか迷っている」

「自社に合った管理職育成の仕組みをつくりたい」

そんなお悩みに対し、アーティエンスでは 御社の状況を丁寧にヒアリングしながら、最適なステップをご提案します。

「管理職を増やしたい」ではなく、「自走する管理職を育て、組織を強くしたい」 という皆さまにこそ、ぜひご相談いただきたいです。

管理職を育てることで、現場が自走し、チームが動き出し、経営者が本来向き合うべき“未来”に時間をかけられるようにしましょう。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約2,000名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。