-

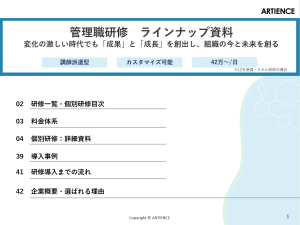

[ コラム ]

管理職研修の種類がわかる!4種類の目的別・おすすめ研修12選

- 「管理職研修、うちもそろそろ必要だと思うけど…結局どんな種類があるの?」「どの管理職研修が自社に合っていて、何から始めればいいのか分からない…」そんな悩みを抱える人事の方は、実は少なくありません。数多くある管理職研修の中から、自社に本当に必

- 詳細を見る

管理職研修の必要性を見極める軸と、実施を妨げる要因への対策を紹介

更新日:

「管理職研修を実施する必要があるのか、判断ができない…」

「管理職研修を提案しても“今じゃない”、“必要ない”と言われてしまう…」

管理職研修について、このようなお悩みをお持ちかもしれません。

管理職研修は、組織の中核を担う管理職のスキルや意識を高め、チームや事業の成果を支える非常に重要な施策です。

しかし実際には、予算・時間・理解の壁などにより、前に進められないケースも少なくありません。

ですが、管理職の変化なくして、組織の変化は生まれません。

研修を先送りにすることで、部下の成長やチームの連携が滞り、離職やパフォーマンス低下といった“目に見える課題”として表れてしまうこともあります。

そこで本コラムでは、

・どのような状況で管理職研修が“本当に必要”なのか

・経営層や管理職本人に、必要性をどう伝えれば納得してもらえるのか

をわかりやすく解説していきます。

管理職研修の実施タイミングの判断材料として、そして管理職研修を進めるための“伝え方のヒント”として、ぜひお役立てください。

自組織での管理職研修の必要性をしっかりと見極め、必要性を感じた場合は経営者に効果的な提案を行うことで、研修実施を実現させましょう。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1. 管理職研修の必要性の見極め方

管理職研修は、すべての状況で一律に実施すればよいものではなく、「どのような変化を起こしたいか」によって、下記のように必要性の有無が分かれます。

| 管理職研修が必要な場合 | 課題解決に向けて管理職の変化が求められるとき |

|---|---|

| 組織の一体感を高めたいとき | |

| 管理職研修が必要でない場合 | 課題解決に管理職の変化が直接関係しないとき |

| 管理職の人数が少なく、個別対応で十分なとき |

それぞれ説明します。

【管理職研修が必要な場合①】課題解決に向けて管理職の変化が求められるとき

ハード(制度・ルール・仕組み)だけでは変化が起こらない場面では、管理職研修による認知・行動の変容が不可欠です。

どれだけ良い制度を整えても、管理職が「言われたからやる」状態では、仕組みは定着しないためです。

例えば下記の状態の時は、管理職研修が必要です。

・管理職本人の課題 :

「部下育成ができない」「目標達成をするマネジメント力がない」など

・組織課題 :

「エンゲージメント低下による離職率増加」「部門間の壁が高く、部門間のコラボレーションが生まれない」など

・事業課題 :

「コロナにより営業スタイルが変わり、営業力低下、売上が低迷」「新規事業開発の進みが悪い」など

これらはシステムを入れたり、仕組み・ルールを変えただけでは課題解決が難しい場合が多いです。研修を通して管理職が内面から変わることで、課題の根本的な解決が可能になります。

参考:管理職研修を通して、課題解決を促した事例を詳しく知りたい方へ

【管理職研修】管理職が”変われる”と確信が持てる内容にするべき

中小企業におすすめの管理職研修を徹底解説!失敗しない方法とは?

【管理職研修が必要な場合②】組織の一体感を高めたいとき

管理職の役割認識をきっかけに、組織としての一体感をより高めたい場合は、管理職研修が効果的です。

部門や拠点を越えて同じ方向を向いて進むためには、一方的に伝えるだけでは不十分な場合も多く、管理職研修を通じて「対話・共通体験」をすることが有効です。

例えば下記の状態の時は、管理職研修を実施する意味があります。

・会社の方針を伝える場合 :

「経営陣と管理職の一体感を醸成する」「部門間を超えた一体感を強める」など

・新しい役職に昇格した場合や、次の役職への準備を行う場合 :

「新任管理職研修を通して、切磋琢磨する仲間を作る」「次世代リーダー研修を通して、組織をよりよくする仲間を作る」など

これらはメールを送っただけや、簡単な説明会で進めるだけでは、組織の一体感を持つのは難しいです。管理職研修を通して管理職が集まり、同じテーマで深く学び合うことで、強い組織がつくられていきます。

参考:新任管理職研修や、次世代リーダー研修を詳しく知りたい方へ

新任管理職研修の目的は、チームの成果・成長への意識転換を促すこと

【次世代リーダー育成プログラム】次世代リーダー研修で抑えたい3つの内容

【管理職研修が必要でない場合①】課題解決に管理職の変化が直接関係しないとき

課題の本質が仕組みや制度にある場合、管理職研修を行っても効果が限定的になることがあります。

管理職が変わらなくても解決できる課題に対して研修を行うと、「的外れ」になり、研修が無駄に感じられてしまいます。

例えば下記の場合は、管理職研修を行っても意味が感じられないでしょう。

・組織課題 :

「人事制度の陳腐化」「新入社員・新人の受け入れ態勢(オンボーディング)の仕組化」など

・事業課題 :

「イノベーションが生まれるための仕組化」「人材不足によるリソース確保への対応」など

・管理職本人の課題 :

「一部の管理職のハラスメントや、パフォーマンスの低下」など

こうしたケースでは、制度改定や人事の対応が先です。

管理職研修を実施する際は、これらの課題を解決するための小さな一歩として位置づけましょう。

例えば人事制度が整っていなかったとしても、目標設定・管理の研修を行い、現状でできることを、管理職と共に考えたり、今後の人事制度をアップデートするための材料を得ることは一つの方法です。

【管理職研修が必要でない場合②】管理職の人数が少なく、個別対応で十分なとき

管理職が少人数の場合、全体研修よりも個別支援のほうが効果的で、コストパフォーマンスにも優れています。

研修効果を最大化するには、参加者同士の刺激や学び合いが重要ですが、人数が限られていると、その効果が得にくくなるためです。

例えば、以下のような場合は管理職研修の効果が弱くなります。

・管理職が数人しかいない中小企業

・昇進者が1名のみの年度

・個別対応(動画学習+コーチングなど)で十分フォロー可能な場合 など

こうした場合は、動画やeラーニングを活用したり、1on1でじっくりサポートする方が実践的です。無理に集合研修を行うよりも、柔軟な対応のほうが現実的でしょう。

管理職研修は、やれば効果が出るものではなく、「目的に応じて必要性を見極める」ことが最も重要です。

課題の本質を見極めたうえで、適切な手法(研修・制度・個別支援)を選びましょう。

2. 管理職研修に経営層が反対した場合の対処法

管理職研修に対して経営層から反対の声が上がることは珍しくありません。しかしその多くは、「やらない理由」を探している状態に過ぎないこともあります。

反対の背景には、「変化することへの不安」や「面倒に巻き込まれたくない」といった感情的な抵抗感が潜んでいることが多いのです。

経営層からよく出る管理職研修への反対意見には、次の5つがあります。

・費用対効果はどの程度あるのか

・現場が忙しいから無理

・過去に同じようなことをやって意味がなかった

・過去に成功した事例はあるのか

・今、他に優先事項がある

経営層からこのようなことから反対を受けた場合も、組織の課題解決や一体感醸成のために管理職研修が必要と判断したなら、実施すべきです。

ただし、正論で押し切ろうとすると、相手の反発を強めてしまう恐れがあります。

そのため、経営層とともに「共創」と「対話」を行う機会をつくりましょう。

例えば、管理職研修の企画段階から、経営層や事業責任者にも参加してもらうことで、当事者意識が生まれ、協力的になりやすくなります。

参加が難しい場合は、こまめに進捗報告を行いながら意見をもらうことで、自然と巻き込んでいくことが可能です。

企画者が対話の姿勢を持ちながら、経営層の懸念を丁寧に拾い上げていくことで、信頼と前向きな協力関係が築かれます。

なお、以下に経営層から出やすい5つの反対意見に対するその対応例を記載します。必要に応じて参考にしてください。

「費用対効果はどの程度あるのか?」

この反対意見の背景には、「何に、いくら投資して、どのような効果が期待できるのかが見えない」という不安があります。

そこでまずは、管理職に関する課題を経営層と一緒に洗い出し、その課題を解決するためにどのような研修が必要か、目的とゴールを明確にすることが大切です。

ゴールが明確になれば、「その効果を得るためにかかる費用」が妥当かどうか、客観的に判断できるようになります。

費用対効果は“後づけ”で評価するのではなく、事前に共に設計する姿勢がポイントです。

「現場が忙しいから無理」

現場の多忙さはどの組織にも共通する悩みです。だからこそ、「今すぐやる必要はありません。年間計画の中で時期を調整しましょう」と提案することで、受け入れられやすくなります。

加えて、もし「そんな先のことはわからない」と返された場合は、こう問いかけてみてください。

「では、いま抱えている○○という課題を、このまま放置してもよいでしょうか?」

多くの場合、「今は無理」という言葉の奥には、課題の重要性は感じているけれど、踏み出す決断ができていない状況があります。

“目の前の忙しさ”と“未来への必要性”のバランスを一緒に探る姿勢が大切です。

「過去に同じようなことをやって意味がなかった」

この反応には、「また無駄になるのではないか」という失望や警戒心が含まれています。その場合「過去の失敗をどう活かすかを一緒に考えませんか?」という投げかけが効果的です。

さらに、「現場の状況が当時と異なる」という声があれば、

「だからこそ、現状に合った研修内容を、今ここで一緒に考えましょう」と伝えてみてください。

過去と現在の違いを整理し、「同じではない」という視点を持ってもらうことで、反発は和らぎます。

「過去に成功した事例はあるのか?」

この質問の裏には、「本当に成果が出るのか?」という不安やリスク回避の意識があります。

成功事例がある場合は、具体的なエピソードを共有するとよいですが、それだけでなく、こう伝えるとより建設的です。

「新しいチャレンジの成功確率を上げるために、どのような工夫ができるか、一緒に考えてみませんか?」

もし「絶対に成功するのか?」という強い反応があれば、

「では、どのようなリスクや阻害要因が想定されるかを整理して、それをどう乗り越えるかを一緒に考えませんか?」と前向きな対話に切り替えるのがポイントです。

「今、他に優先事項がある」

優先順位の話が出るのは当然のことですが、それでも必要性が高いと判断したのであれば、こう聞いてみてください。

「では、いつ頃であれば実施できそうでしょうか?」

それでも「先のことはわからない」と返された場合は、

「○○という課題を、そのままにしておいてもいいのでしょうか? 今こそ向き合わないと、この課題はずっと現場に重くのしかかり続けます」と、未来に起こりうるリスクを“共に考える”問いかけが有効です。

経営層が反対した場合の対処法としては、相手を説得するのではなく、共により良い方向を探るというスタンスが大切です。

「どうしたら実現できそうか」「どこに懸念があるのか」「その不安を一緒に解決するにはどうすればいいか」こうした信頼をベースとした対話を重ねることで、反対意見はやがて“協力”へと変わっていきます。

3. 管理職へ管理職研修の必要性と、納得感を高める5つの工夫

管理職研修を効果的に実施するためには、管理職自身の納得感とモチベーションを高める工夫が不可欠です。

なぜなら多くの管理職は、管理職研修に対して以下のようなネガティブな感情を抱いていることが多いためです。

「忙しい中、研修に時間を取られたくない」

「管理職研修は意味がないと思っている」

こうした感情を放置したままでは、いくら内容が良くても、学びは現場に活かされません。

だからこそ、研修前から納得感を醸成し、現場との接続を意識した設計が重要です。

管理職が前向きに研修に向き合うための「5つの具体的な工夫」をご紹介します。

・管理職研修の企画段階で、ネガティブな反応を洗い出し対策を考える

・事前に管理職研修の目的を丁寧に伝える

・研修冒頭で経営者・事業責任者が挨拶を行う

・実業務とのつながりを実感できる設計にする

・研修によるポジティブな影響を、管理職自身に言語化してもらう

3-1. 管理職研修の企画段階で、ネガティブな反応を洗い出し対策を考える

研修を設計する段階で、「現場から出てきそうな否定的な反応」を想定しておきましょう。想定しておけば、対処準備ができ、当日の場をより良くできます。

例えば、下記の内容はネガティブな反応を洗い出す際に参考になります。

・管理職研修の実施を伝えたときに、どんな声が出てきそうか

(ex) 「プロジェクトが佳境で研修受けている余裕がない」、「また経営陣が思い付きで始めた」など

・管理職研修の現場で、どんな反応がありそうか

(ex)「管理職研修中でも携帯を操作して、メールをチェックしている」、「表面的な話しか出てこない」など

・管理職研修が終わった後にどのような声が出てきそうか

(ex)「やっぱり時間の無駄だった」、「現場では使えない」など

こうした反応をあらかじめ洗い出し、それぞれに対応策を講じておくことで、場の空気を好転させやすくなります。

対応策については事項以降で紹介します。

3-2. 事前に管理職研修の目的を丁寧に伝える

事前に管理職研修の目的を丁寧に伝えることが重要です。研修の目的が不明確なままだと、「自分に関係ない」と感じてしまうためです。

事前に「なぜ実施するのか」「なぜ自分が対象なのか」を明確に伝えることで、納得感が大きく変わります。

具体例として、コンテンツビジネス事業会社の管理職研修の事前連絡メールを紹介します。 このように今の現状や組織課題、管理職に期待していることなどを明示するだけでも、管理職が「自分ごと」として捉えやすくなり、主体的に研修に参加しやすくなります。

このように今の現状や組織課題、管理職に期待していることなどを明示するだけでも、管理職が「自分ごと」として捉えやすくなり、主体的に研修に参加しやすくなります。

3-3. 研修冒頭で経営者・事業責任者が挨拶を行う

可能な限り管理職研修の冒頭に、経営者・事業責任者が挨拶を行うことをおすすめします。経営者・事業責任者が、挨拶を行うことで管理職研修への本気度が伝わり、管理職は研修の必要性を強く感じられるようになるためです。

挨拶では、会社として取り組む本気度”と“管理職への期待”を伝えることが効果的です。

【挨拶例】

「今回の心理的安全性の研修を、まずは影響力の高い管理職のみなさんが受講することで、みなさんが中心となり、組織風土を変えて欲しいと思っています。

なぜ心理的安全性の研修を行うかというと、若手社員の離職が多くなっているからです。今は当社の未来は明るくありません。離職が続けば、現場の負担も増えるでしょう。

この組織課題を解決するために、本日の心理的安全性の研修の学びを活かし、私たちと一緒に組織風土を変えていきましょう!

それが組織・若手社員・私たちにとって、明るい未来に繋がっていくと考えています。

管理職のみなさんと共に、私たちは本気で取り組んでいきたいと思っています。」

このように研修前に経営者・事業責任者が、管理職研修の目的を踏まえて、想いの乗った挨拶を行うことで、管理職の参加意欲を高められます。

参考:研修の挨拶に関して、詳しく知りたい方へ

【場面別・立場別】研修における挨拶とは?具体的な内容・注意点についても説明

3-4. 実業務とのつながりを実感できる設計にする

管理職研修と実業務とのつながりを実感できる設計にすることが必要です。研修の内容が現場とかけ離れていると、「きれいごと」に感じられてしまいます。

だからこそ研修内で「実際の業務でどう活かせるか」まで具体的に考えさせる時間が重要です。

例えば、研修後のワークで以下のような問いを投げかけてみましょう。

・「この学びをどのように現場で活かせそうですか?」

・「現場で“できない”と感じる部分はどこですか?」

・「それをどう乗り越えていけそうですか?」

これらの問いに対し、現場での違和感を出してそれを解消していく働きかけをすることで、実業務との連動は強くなっていきます。

NG行動としては、講師が説得することです。説得や論破では、管理職の意識も行動も変わりません。どうすれば、その状況を乗り越えて、学びを現場で活用できるかを、管理職と共に探求することが必要です。

研修内で“理論”と“実務”の橋渡しをしていくことが、納得感と実践への一歩につながります。

3-5. 研修によるポジティブな影響を、管理職自身に言語化してもらう

管理職研修によって、ポジティブな影響を受けたことを管理職自身で言語化してもらうことも必要です。

研修後、受講者が「学びになった」と感じたとしても、それを言葉にしなければ記憶も印象も薄れてしまうためです。

学びや気づきを言語化することで、自己認知が強化され、行動変容に結びつきやすくなります。

具体的には、前向きな感情や気づきを言語化する“振り返りの時間”を設けます。下記の3つの視点を、振り返りの内容に入れることをおすすめします。

・管理職研修での学び・気付き・発見

・現場で活かせそうなポイント

・学びを阻害するものと、それをどのように乗り越えていくか

アーティエンスでは管理職研修を実施した際、以下の振り返りシートを活用しています。

※ 管理職研修後のレポートやアンケートの代替としても活用できます。

参考: 管理職研修の振り返りシート

実際に、管理職が言語化した内容もお見せします。

言語化された気づきは、自己認知を強化し、現場での変化を促しやすくします。

言語化された気づきは、自己認知を強化し、現場での変化を促しやすくします。

管理職に「この研修は自分にとっても価値がある」と思ってもらうには、納得感と実務との接続を丁寧に設計することが重要です。

企画段階から現場や感情に寄り添い、「どうしたら意味ある研修になるか?」を共に考えることが、成功の鍵となります。

4. まとめ・アーティエンスの管理職研修で組織の未来をつくる一歩を

本コラムでは、「管理職研修の必要性」をテーマに、以下の3つのポイントをお伝えしてきました。

・管理職研修が“本当に必要なケース”と“必要ではないケース”の見極め方

・経営者や事業責任者に、管理職研修の必要性をどう伝えるか

・現場の管理職に、納得感を持って参加してもらうための工夫

現代の組織が直面する課題の多くは、「管理職のあり方」に大きく関係しています。

だからこそ、管理職研修は単なる学習の場ではなく、「課題解決」と「未来づくり」の起点となるのです。

実際に、私たちアーティエンスでも、多くの企業の管理職研修をご一緒し、部下育成力の向上や、組織の一体感醸成、事業変革の加速につながる事例を多数見てきました。

ただ、管理職研修を進めるには、社内の理解や調整も必要で、「伝え方が難しい」「どこから始めればいいかわからない」と感じる方も多いかもしれません。

そんなときは、ぜひアーティエンスにご相談ください。

貴社の状況に合わせて、

・経営層への伝え方

・管理職の巻き込み方

・企画・設計のステップ

・成果につながる実施方法 まで、丁寧にサポートいたします。

管理職の変化は、組織の未来を変える第一歩です。

管理職研修を効果的に活用して管理職の成長を促し、組織がより明るい未来を描けるようにしましょう。