-

[ コラム ]

管理職研修は4種類!【種類別】目的とおすすめの研修内容12選をご紹介

- 「管理職研修には、どんな種類があるのだろう?」と思い、本コラムにたどり着いたのではないでしょうか。結論からお伝えすると、管理職研修は大きく下記の4種類に分けられます。1.新任管理職研修2.次世代リーダー育成(上級管理職)研修3.パフォ

- 詳細を見る

【場面別・立場別】研修における挨拶とは?具体的な内容・注意点についても説明

更新日: ー

作成日:2023.7.28

「管理職研修の開始時に挨拶をしないと…どんな内容がいいのだろう?」

「新入社員研修の最終日、配属先に送り出す挨拶はどんなことを伝えるよとい?」

「人事担当者として初めて研修前に挨拶をする。押さえるべきポイントは?」

といったお悩みを、人事部門や経営者の方からよくご相談いただきます。

研修の挨拶を大切に扱い、丁寧に行うことで、研修効果は上がります。短時間でできる、投資対効果の高い施策とも言えるでしょう。逆に研修の挨拶を軽んじると、研修に対して悪影響を与えることもあります。

本コラムでは、それほど重要な「研修修の挨拶」について、場面や立場などさまざまな状況に応じて詳しく解説していきます。お読みいただくことで、状況にあわせた効果的な研修の挨拶ができるでしょう。

▼資料ダウンロード(無料)

詳細情報を資料にまとめております。

ダウンロードいただくと、いつでもご覧いただけます。

アーティエンス株式会社

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1. 研修の挨拶の位置付け(目的)と含めるべき4つの要素

研修の挨拶の位置付け(目的)は、受講生の学習力を高めるために行います。

研修の挨拶では、具体的には下記の要素を含めるといいでしょう。

・研修の目的は何か

・受講生は、なぜこの研修に参加するのか

・受講生に期待することは何か

・企画側と受講生との協働・共創の姿勢

それぞれ詳しく説明していきます。

研修の挨拶の要素① : 研修の目的は何か

研修の挨拶では、「研修の目的」を伝えることがとても重要です。受講生に研修目的やその背景を伝えなければ、なぜこの場にいるのか?が理解できず、学習効果が高まらない可能性が高いです。

例えば、社内の人間関係の問題から若手社員の離職率が高く、この課題を解消するために、管理職に対して心理的安全性の研修を開催する場合。

その際は、「若手社員の離職率が高い。この課題を解決するために、心理的安全性研修を実施する」ことをストレートに伝えるといいでしょう。

研修の挨拶の要素② : 受講生は、なぜこの研修に参加するのか

研修の挨拶では、「受講生が、なぜこの研修に参加するのか」を伝えることがとても重要です。「受講生が、なぜこの研修に参加するのか」という参加理由を伝えることで、当事者意識と参加意欲を高めることができます。

例えば、「研修の挨拶の要素① : 研修の目的は何か」でお伝えした心理的安全性研修のケースの場合は、「管理職が最もチームに与える影響が大きい」ことを伝えるといいでしょう。

研修の挨拶の要素③ : 受講生に期待することは何か

研修の挨拶では、「受講生に期待することは何か」を伝えることがとても重要です。「受講生に期待することは、何か」を伝えることで、研修に対しての動機付けができ、やらされ感を下げることが可能です。研修に対して、前向きになれるでしょう。

例えば、「研修の挨拶の要素① : 研修の目的は何か」でお伝えした心理的安全性研修のケースでは、「心理的安全性を高めて、若手社員の未来(キャリア)を明るいものにしてほしい」などを伝えるといいでしょう。

研修の挨拶の要素④ : 企画側と受講生との協働・共創の姿勢

研修の挨拶では「受講生と企画側の協働・共創の姿勢」を伝えることがとても重要です。

「受講生と企画側の協働・共創の姿勢」を伝えなければ、「あなたたち(受講生)が頑張りなさい」という文脈になってしまうためです。協働・共創の姿勢をしっかりと伝えることで、私たちだけではなく、企画側も同じ組織の一員として共に頑張る存在として受け止めることができ、肯定的な見方につながるでしょう。

例えば、「研修の挨拶の要素① : 研修の目的は何か」でお伝えした心理的安全性研修のケースの場合は、「心理的安全性を創っていくために、管理職のみなさんが中心になってほしいが、もちろん企画側も支援する。私たち(管理職・企画側)で企業文化を素晴らしいものに育んでいこう」などを伝えるといいでしょう。

2. 【場面別】研修挨拶の内容例

研修の挨拶は、挨拶をする場面で内容が変わってきます。研修直前の挨拶と、研修終了後の挨拶では役割が変わってくるためです。

この2つの場面を、それぞれ詳しく説明していきます。

2-1. 研修直前の挨拶

研修直前の挨拶は「1. 研修の挨拶の位置付け(目的)とは、受講生の学習力を高めるもの」の4つの要素を、伝えるといいでしょう。研修の位置づけが分かり、受講生が「何のために、何を学べばいいのか」が分かります。

具体例として、「1. 研修の挨拶の位置付け(目的)とは、受講生の学習力を高めるもの」で扱った若手社員の離職防止のために、管理職に対して心理的安全性の研修時の研修直前の挨拶をお伝えします。

「今回の心理的安全性の研修を、まずは影響力の高い管理職のみなさんが受講することで、みなさんが中心となり、組織風土を変えて欲しいと思っています。なぜ心理的安全性の研修を行うかというと、若手社員の離職が多くなっているからです。これでは、当社の未来は明るくありません。離職が続けば、現場の負担も増えるでしょう。この組織課題を解決するために、本日の心理的安全性の研修の学びを活かし、私たちと一緒に組織風土を変えていきましょう!それが組織・若手社員・私たちにとって、明るい未来に繋がっていくと考えています。管理職のみなさんと共に、私たちは本気で取り組んでいきたいと思っています」

2-2. 研修終了後の挨拶

研修終了の挨拶も「1. 研修の挨拶の位置付け(目的)とは、受講生の学習力を高めるもの」の4つの要素を、伝えることには変わりません。研修終了後の挨拶を大切に扱うことで、研修の位置づけを強く受講生に残し、研修効果を高めます。

研修前の挨拶と異なる部分として「研修中に起きた出来事を挨拶に取り入れる」といいでしょう。

具体例として「1. 研修の挨拶の位置付け(目的)とは、受講生の学習力を高めるもの」で扱った「若手社員の離職防止のために、管理職に対して心理的安全性研修行った」際の研修直後の挨拶をお伝えします。

「今回の心理的安全性の研修を、後ろで少し見学させていただきました。私が驚いたことは、研修の初めと終わりでの皆さんの様子の違いです。初めは話す人が決まっていて、対話が起きていませんでした。しかし、研修後の挨拶のために、一時間前に研修会場に戻り、見学していたところ、全ての人が活発に話しているように見えました。皆さん自身に心理的安全性があるんだろうなと思いました。この体験をもとに、私たちで心理的安全性を創って、若手社員が活き活きと活躍できるようにしていきましょう」

このような内容にすることで、受講生が研修で学んだことや体験したことを、現場に持って帰り、現場での学習が継続される可能性が高まります。

次に、挨拶ではなく連絡要素が強くなりますが、受講生の学習力を高めるための内容として、研修前の連絡と研修後の連絡を、参考としてお伝えします。

2-3. (参考) 研修前の連絡(案内)

研修前の連絡(案内)も、とても重要です。主にメールでの連絡が多いと思いますが、この時に「1. 研修の挨拶の位置付け(目的)とは、受講生の学習力を高めるもの」の4つの要素を入れるといいでしょう。

研修の内容・日程・時間・場所などだけですと、受講生が研修に対しての興味関心を持ち、受講準備・姿勢を高めることができません。

※ メールだけではなく、動画やインビテーションカードを創るケースもあります。

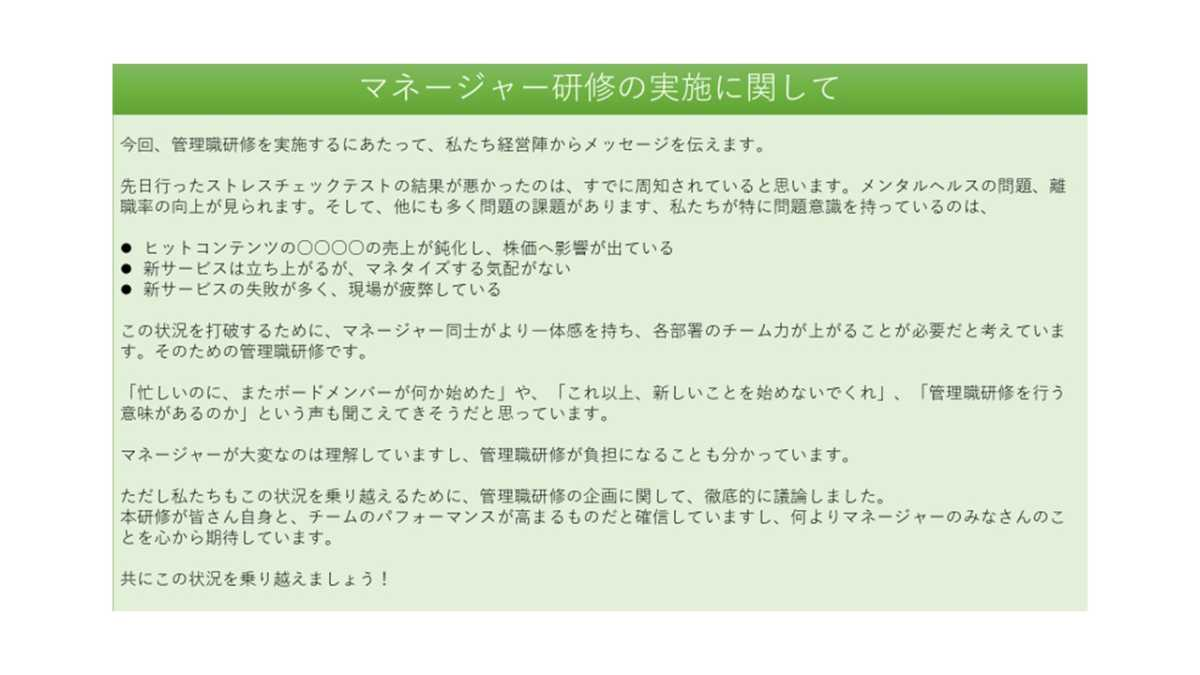

具体例として、コンテンツビジネス事業会社の管理職研修の事前連絡メール(経営者の挨拶文)をご紹介します。

このように事前の連絡を大切に扱うことで、「1. 研修の挨拶の位置付け(目的)とは、受講生の学習力を高めるもの」の役割を担うことができます。

(参考) 研修前に事前説明会が必要なケース

研修前に事前説明会が必要なケースは、肝いりのプロジェクト等です。この時は、研修の受講生だけではなく、上司に参加してもらい、研修の目的などを説明するケースもあります。これも学習効果を高めるためです。

2-4. (参考)研修後の連絡

研修後の連絡も、とても重要です。主にメールでの連絡になると思いますが、この時も「1. 研修の挨拶の位置付け(目的)とは、受講生の学習力を高めるもの」の4つの要素を入れるといいでしょう。研修後の連絡を行うことで、研修でおきた認知変容・行動変容の継続効果を生みます。

具体的には、企画側(人事・経営者)が事後課題・アンケート・研修レポート(研修の内容をまとめたもの)の連絡と一緒に、「1. 研修の挨拶の位置付け(目的)とは、受講生の学習力を高めるもの」の4つの要素を再度伝えていきます。

▼資料ダウンロード(無料)

詳細情報を資料にまとめております。

ダウンロードいただくと、いつでもご覧いただけます。

アーティエンス株式会社

3. 【立場別】研修挨拶の内容例

研修の挨拶は、立場によっても内容が変わってきます。

下記の立場別に挨拶の内容を、それぞれお伝えしていきます。

・経営者・人事責任者・事業責任者

・人事担当者

・講師

3-1.経営者・人事責任者・事業責任者

「1. 研修の挨拶の位置付け(目的)とは、受講生の学習力を高めるもの」の4つの要素を伝えていただくといいでしょう。それ以外の情報は、人事担当者から伝えるほうが良いです。経営者・人事責任者・事業責任者からは、強いメッセージを伝えることに意味があります。パワーをもった立場がある人間が伝えることで、受講生の受け止め方が変わります。

具体的には、研修の冒頭で5分程度の時間で伝えていただくといいでしょう。それ以上話すと間延びします。

企画側は、事前に「1. 研修の挨拶の位置付け(目的)とは、受講生の学習力を高めるもの」の4つの要素の重要性と内容を伝えて、経営者・人事責任者・事業責任者に挨拶を考えてもらうといいでしょう。

3-2.人事担当者

「1. 研修の挨拶の位置付け(目的)とは、受講生の学習力を高めるもの」の4つの要素+連絡事項を伝えるといいでしょう。経営者や事業責任者の想いを代理で伝えていくといいでしょう。

※受講生の状況を見て、自身の想いを追加するのもよいです。

具体的には、こちらも研修の冒頭で5分程度の時間で伝えていただくといいでしょう。なお挨拶以外にも、「連絡事項(事後課題の有無、トイレ・自動販売機・喫煙所の場所など)も伝えること」を忘れないでください。連絡事項が多い場合は、プリントで配ることもお勧めします。

3-3.講師

自身の自己紹介と共に、「1. 研修の挨拶の位置付け(目的)とは、受講生の学習力を高めるもの」の4つの要素を伝えるといいでしょう。自己紹介に入れながら、伝えていただくといいです。

例えば、「1-1. 研修の目的は、何か」について、自分自身は講師としてどのように役に立てるのかなどを、伝えていきます。

「1. 研修の挨拶の位置付け(目的)とは、受講生の学習力を高めるもの」で扱った若手社員の離職防止のために、管理職に対して心理的安全性の研修の場合でしたら、下記のような伝え方になります。

「私は、管理職の経験が10年あり、自身のチームを崩壊させて、降格になったことがあります。そのあとまた管理職に復帰し、エンゲージメントが高いチームを創ることができました。この経験談なども含めて、みなさんに心理的安全性の重要性をお伝えできればと思います」

4つの要素をすべて入れることが難しい場合は、特に重要だと思われるものを伝えていくといいでしょう。

4. 【階層別】研修の挨拶で押さえておきたいポイント

研修の挨拶は、「1. 研修の挨拶の位置付け(目的)とは、受講生の学習力を高めるもの」の4つの要素に加えて、階層別に押さえておきたいポイントがあります。

下記の階層別での研修の挨拶の押さえておきたいポイントを、それぞれお伝えしていきます。

・新入社員研修

・若手社員研修

・中堅社員研修

・管理職研修

・次世代リーダー研修(次期経営者研修)

・公募研修

4-1.新入社員研修:緊張感を和らげ、ワクワク度合いを上げること

新入社員研修で押さえておきたいポイントは、緊張感を和らげ、ワクワク度合いを上げることです。特に配属前の研修では、新入社員は緊張していることが多いです。緊張を和らげ、社会人になることの素晴らしさ・楽しさや、研修の学びの有効性を伝えていくといいでしょう。

「緊張を和らげる」ための例は、「研修には評価はない。チャレンジの数が一番重要。言い換えれば、失敗の数が重要」などです。

「ワクワク度合いを上げていく」ための例は、「2年目社員で昨年新人賞取った社員は、同じ研修を受けて、『あの研修があったから、現場で大変なことも乗り越えられたし、仕事の楽しさも知れた』と話していたよ」などです。

4-2.若手社員研修:当事者意識・主体性を高めること

若手社員研修で押さえておきたいポイントは、当事者意識・主体性を高めることです。どうしても数年たつと、入社時の熱量が無くなったり、悪い意味での慣れが出てきます。これらの慣れを挨拶で少しでも解消していくといいでしょう。

具体例としては、キャリア研修・フォロー研修と、スキル系の研修を取り上げます。

キャリア研修・フォロー研修

「今日のキャリア(フォロー)研修で、自分自身の未来を素晴らしいものにするために、『これを学んだ!』というものを、3つ見つけてください」

スキル系の研修

「今日のロジカルシンキング研修で、今の仕事が少しでも楽になったり、パフォーマンスが上がるものを、3つ見つけてください」

4-3.中堅社員研修:視座を上げること

中堅社員研修で押さえておきたいポイントは、視座を上げることです。中堅社員になると、若手社員よりもより悪い意味での慣れがあります。視座を高めることで、悪い意味での慣れを解消していきます。

具体例として、下記のように伝えるのもいいでしょう。

「本日、みなさんに学んでいただくロジカルシンキング研修ですが、ただスキルを学ぶことは求めていません。スキルを学び、プレイヤーだけではなく、チームにどれだけ貢献できるか。そして管理職になるための一つのステップとして捉えてください」

4-4.管理職研修:組織の本気を見せること

管理職研修で押さえておきたいポイントは、組織の本気を見せることです。管理職にとって、自身の業務の中で、研修の優先度・重要度は下がります。現代の管理職は、役割も責任も多いため、研修どころではないというのが本音です。だからこそ、組織の本気を見せて、管理職にとって、研修の優先度・重要度を上げていきます。

具体例として、下記のように伝えるのもいいでしょう。

「若手社員の離職が多くなっており、これは組織として大きな問題です。このままでは、組織に明るい未来はなく、現場がより疲弊していくのが見えます。私たち経営陣は、本気でこの問題を解決していきます。管理職のみなさんと力を合わせていきたいです」

4-5.次世代リーダー研修(次期経営者研修):組織を進化・アップデートすること

次世代リーダー研修で押さえておきたいポイントは、組織を進化・アップデートすることです。次世代リーダー研修の目的は、次期経営者の育成であり、それは組織のより素晴らしい未来を創ることです。「組織のより素晴らしい未来」の「より」がとても重要です。

具体例として、下記のように伝えるのもいいでしょう。

「次世代リーダー研修を実施するにあたって、一番大切にしてほしいことは、○○株式会社の進化です。コロナ禍・生成AIなどにより、今まででは想像ができなかった未来が待ち受けています。この研修を通して、変わることの恐れを克服し、私たちと共により素晴らしい未来を創る経営者になるために成長してほしいです」

4-6.公募研修:知的好奇心の素晴らしさと、現場に学びを伝播してほしいこと

公募研修で押さえておきたいポイントは、知的好奇心の素晴らしさと、現場に学びを伝播してほしいことです。

公募研修は、あくまで本人の手上げによる参加です。そのため、研修参加意欲として、知的好奇心を持っている受講生のすばらしさを伝えることで、研修参加への前向きな姿勢がより強化されます。また学んだ内容を本人だけにとどめるのではなく、現場に戻ってから周りにも共有してほしいことを伝えることで、現場にも学びが広がっていきます。

具体例として、下記のように伝えるのもいいでしょう。

「今回の公募研修ですが、みなさんの参加、とてもうれしいです。当社にも学びたいと思う方が、多くいることを実感できました。ただ研修に参加したかったが、仕事の都合で難しかったという方もいると思うので、ぜひ本日の学びを周りに共有してください。もちろん興味がない方もいるかもしれませんが、皆さんが起点になることで、学びが伝播することで、組織として知的好奇心が高い社員が増えていきます」

(参考)公募研修を、上司にアサインされた場合

公募研修では、上司にアサインされて参加したという方もいます。そのため、まったくやる気がないケースも見られます。人数が少ない場合は、休憩時間などにフォローをされるといいでしょう。ただしやる気がない社員が多い場合は、冒頭の挨拶で下記のように伝えてもいいでしょう。

「上司にアサインされて、仕方なく本研修を受けたという方は、何人くらいいますか?よければ、手をあげてもらってもいいですか?興味がなく、忙しい中、研修の参加、とても大変ですよね。ただ研修受講は決まっているので、せっかく同じ時間を過ごすなら、しっかり学んでみませんか?皆さんが現場で活用できるスキルは、本日の研修にしっかり入っています」

5. 研修の挨拶の準備

研修の挨拶の準備は、下記3つのプロセスで行います。

・挨拶のメインメッセージと、内容を考える

・挨拶の伝え方を考える

・挨拶の練習する

「2-1. 研修前の挨拶」でご紹介した文章をもとに、それぞれ説明していきます。

5-1. 挨拶のメインメッセージと、内容を考える

挨拶では、「メインメッセージと、内容を考える」から始めます。「これは絶対伝える」というものを創ることで、メッセージがブレなくなりますし、内容も濃くなります。

「2-1. 研修前の挨拶」でご紹介した文章で、一番伝えたかったことは、「組織風土を変える」です。

・メインメッセージ : 組織風土を変える

・研修の目的 : 若手社員の離職率の低下

・受講生の参加理由 : 管理職が最もチームに与える影響が高い

・受講生への期待 : 心理的安全性を高めて、若手社員の未来を明るいものにしてほしい

・受講生と企画側の共創・協働 : 企画側の協力姿勢を伝える

ここまで絞れれば、具体的な挨拶文はもちろん考えられますし、当日箇条書きを踏まえて臨機応変に対応することも可能です。

「今回の心理的安全性の研修を、まずは影響力の高い管理職のみなさんが受講することで、みなさんが中心となり、組織風土を変えて欲しいと思っています。なぜ心理的安全性の研修を行うかというと、若手社員の離職が多くなっているからです。これでは、当社の未来は明るくありません。離職が続けば、現場の負担も増えるでしょう。この組織課題を解決するために、本日の心理的安全性の研修の学びを活かし、私たちと一緒に組織風土を変えていきましょう!それが組織・若手社員・私たちにとって、明るい未来に繋がっていくと考えています。管理職のみなさんと共に、私たちは本気で取り組んでいきたいと思っています」

5-2. 挨拶の伝え方を考える

「挨拶のメインメッセージと内容」が決まった後は、「挨拶の伝え方」を考えます。伝え方を考えないと、どんなによい挨拶であっても、受講生の心には届きません。

「2-1. 研修前の挨拶」でご紹介した文章は、情熱をこめて伝えるケースが多いかもしれません。

ただし、管理職が疲弊している場合は、逆効果になる場合もあるので、管理職の大変さを理解し寄り添いながら伝えていったり、問いを投げるのも一つの方法です。寄り添う挨拶の場合と、問いを投げる挨拶の場合の具体例もお伝えします。

▼寄り添う挨拶の場合

「今回の心理的安全性の研修を、まずは影響力の高い管理職のみなさんが受講し、みなさんが中心になって、組織風土を変えていってほしいと思っています。

なぜ心理的安全性の研修を行うかというと、若手社員の離職が多くなっているからです。今皆さんが、若手社員を育てたにも拘らず辞めてしまい、そしてリソース不足になり苦しんでいることも知っています。この悪循環を断ち切るヒントが、今回の研修にはあると私たち企画側は確信しています。

本日の研修を通して、みなさんの負担が少しでも無くなることを願っています。

負担が無くなることで、未来への活動ができるようになり、それは組織にとっても、若手社員にとっても、明るい未来になっていきます。管理職のみなさんの負担を軽減しながら、この状況を一緒に乗り越えていきましょう」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▼問いを投げる挨拶

「今回の心理的安全性の研修を、まずは影響力の高い管理職のみなさんが受講し、そしてみなさんが中心になって、組織風土を変えていきたいと思っています。

なぜ心理的安全性の研修を行うかというと、若手社員の離職が多くなっているからです。これでは、当社の未来は明るくありません。現場の負担も増えるでしょう。

今、みなさんがとても忙しく、負担が多いことも分かっています。この状況を打破し、明るい未来をつくるためにはどうしたらいいのでしょうか?

本日の研修は、多くのヒントがあると思いますので、ぜひ探してみてください。そして研修が終わった後に、よければ「この状況を打破し、明るい未来をつくる」ためのアイディアやアクションを教えてもらえますか。私たちも一緒に考えたいです」

5-3. 挨拶の練習をする

最後に「挨拶の練習」をします。「5-1. 挨拶のメインメッセージと、内容を考える」と、「5-2. 挨拶の伝え方を考える」が素晴らしいものであっても、本番でうまくいかないケースもあります。頭の中で考えていたことが、声に出すと言葉が出てこなかったりもします。

具体的には、5分間時間を計りながら、声に出して、練習することをお勧めします。最低、3回すれば、ある程度の品質は保てます。下記のように進んでいきます。

<挨拶の練習方法>

1回目 : 頭で想像していたものと異なり、躓くポイントが分かる

2回目 : 調整した部分が、良くなっているかを確認する

3回目 : 完成度の高い挨拶ができ、自信につながる

6. 研修の挨拶における8つの注意点

最後に、研修の挨拶を行う際の8つの注意点をお伝えします。

6-1. 笑いを取ったり、受けを狙わない

「笑いを取ったり、受けを狙う」のは、よくありません。受講生にとって研修の扱いが軽くなり、そこまで真剣にやらなくてもいいのではないかという認知が生まれるためです。

※ 自然発生の笑いは構いません。

6-2. 無理やり受講生を盛り上げようとする

無理やり受講生を盛り上げようとすることは、よくありません。

受講生の本心は負の感情を持つケースもありますし、その場だけ盛り上がればいいという文脈になることもあるためです。

6-3. 受講生の反応を求めない

受講生の反応を求めることは、よくありません。研修の冒頭の挨拶は、基本静かであり、受け身です。品定めだされる場合もあれば、やる気がないという場合もあるでしょう。

そのため、「受講生がポジティブな反応をしていない」と焦る必要はありません。

※ 受講生の反応が悪くても、研修の挨拶はとても重要です。後ろ向き見えた受講生から、研修終了後のアンケートで、「研修の挨拶から、経営者の本気が見えた」などのコメントがあったケースもあります。

6-4. お礼を伝えすぎたり、気を遣いすぎない

お礼を伝えすぎたり、気を遣いすぎすることはよくありません。

「受講生はお客様」という文脈になってしまい、受け身が助長されることがあるためです。

企画側と受講生の間に大きな分離が起きることがあります。

6-5. 綺麗な言葉・表現にしすぎない

嫌いな言葉・表現にしすぎるのは、よくありません。

建前のように聞こえ、言葉が軽くなるためです。それよりも、自分自身の言葉で伝えていくことが重要です。

6-6. 説教をしない

挨拶が説教になるのは、よくありません。想い・期待が強くなると、厳しい言葉が多く出ることもありますが、研修前はぐっとこらえていく必要があります。

そのほうが研修効果が高まるためです。

※ 危機感を持ってほしい場合は、説教ではなく、組織で起きている事実と研修の必要性をセットで伝えていくことをお勧めします。この時に、受講生を責める事実ではなく、組織としての問題として捉えてている事実を伝えるといいでしょう。

6-7. 5分以上話さない

5分以上長々と話すのは、よくありません。研修冒頭での長い挨拶をしても、受講生は聞きません。メッセージをシンプルにして伝えていきます。

※ 伝えたいことが多い場合は、別の機会を設けることをお勧めします。

6-8. 研修の挨拶を行わない

ここまで挨拶の重要性をお伝えしてきましたので、可能な限り挨拶は行いましょう。

ただしそれでも、挨拶ができない場合は、

・研修前の連絡(案内)の際に伝える

・挨拶(メッセージ)の動画を撮って研修時に流す

などの方法があります。

7. まとめ

本コラムでは、研修の挨拶に関してお伝えしました。

具体的には、下記内容をお伝えしました。

・研修の挨拶の位置づけ(目的)

・【場面別】研修の挨拶の内容

・【立場別】研修の挨拶の内容

・【階層別】研修の挨拶で押さえたいポイント

・研修の挨拶の準備

・研修の挨拶の注意点

このコラムを読んでいただいたことで、あなたが研修の挨拶に関して知識が増え、効果的な研修の挨拶のヒントを得ることができたはずです。

研修の挨拶が素晴らしいものになることを、心から願っております。