-

[ コラム ]

1on1ミーティング研修の効果を最大化!質を高める7つのステップ

- 「1on1ミーティング研修って何をすればいい?」「1on1ミーティング研修にはどのような効果があるのか?」「1on1ミーティング研修対象者はどのように選べばいいのか?」「おすすめの1on1ミーティング研修とは?」など、1on1ミーティングの

- 詳細を見る

【管理職が部下育成ですべき5つの行動】長期的な組織の成長を促す

更新日:

「管理職に部下育成を強化してもらいたいが、改善策を提示できない…」

「管理職の部下育成の質を高めて、組織をより強めていきたい…」

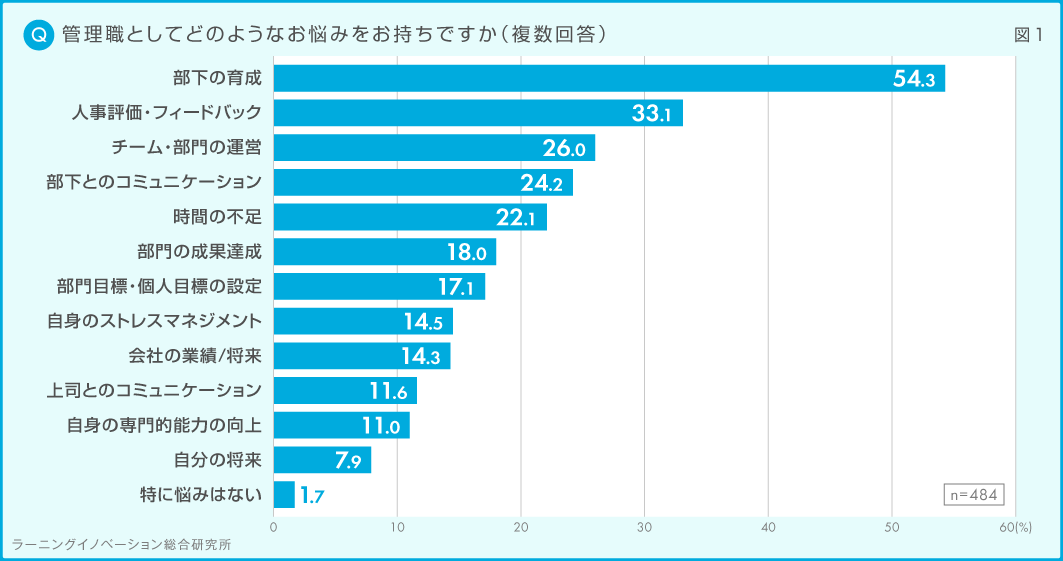

ラーニングイノベーション総合研究所が2023年に実施した「管理職意識調査(部下へのフィードバック実態編)」の調査によると、半数以上の管理職が部下育成について悩んでいることがわかります。

※引用:ラーニングイノベーション総合研究所「管理職意識調査(部下へのフィードバック実態編)」

アーティエンスの研修を受講される管理職の方も部下育成に悩みを抱えています。部下育成で悩む管理職の多くは、具体的な育成方法を知らない場合が多いです。

そこで本コラムでは、管理職が部下育成で実施すべき5つの行動と、管理職が注力すべき育成対象者別の育成方法を紹介します。

管理職が部下育成を行えるようになることで、管理職自身の悩みを解消し、長期的な組織の成長を期待できる状態にしましょう。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1. 管理職の部下育成のゴールは「長期的な組織の成長」

管理職にとっての部下育成のゴールは「長期的な組織の成長」です。

目先の成果を出せる人材を育てることも大切ですが、それだけでは組織の未来は築けません。一時的に成果を出せても、長期的に成長し続けることができなければ、チームの成長は止まってしまうためです。

例えば、売上を伸ばすために「もっと行動量を増やそう」と部下に指示するだけでは、短期的な数字は動いても、再現性のある成果にはつながりません。

一方で、「なぜその行動が必要なのか」「どうすれば成果に結びつくのか」を部下自身が考え、行動できるように育てていけば、やがてチームは自立し、成果を持続的に生み出せるようになります。

管理職は常に、今と未来の両方に目を向けることが求められます。

部下育成でも、「今の成果を出す」と共に「将来に向けたチーム・組織の成長」を見据えた取り組みを行うことが管理職には必要です。

2.管理職が部下育成で実施すべき5つの行動

管理職が部下育成を行う際、押さえるべき5つの行動があります。

・部下育成のゴールを明確にする

・部下にあわせた教え方をする

・部下の成長に繋がるフィードバックを行う

・部下のインサイドアウトを促す

・チームで教え合い、学び合う習慣をつくる

それぞれ説明していきます。

2-1.部下育成のゴールを明確にする

部下育成において、ゴールを明確にすることが必要です。ゴールが不明確なままでは、育成の方向性も成果の判断基準も曖昧になり、管理職も部下も迷いが生じてしまいます。

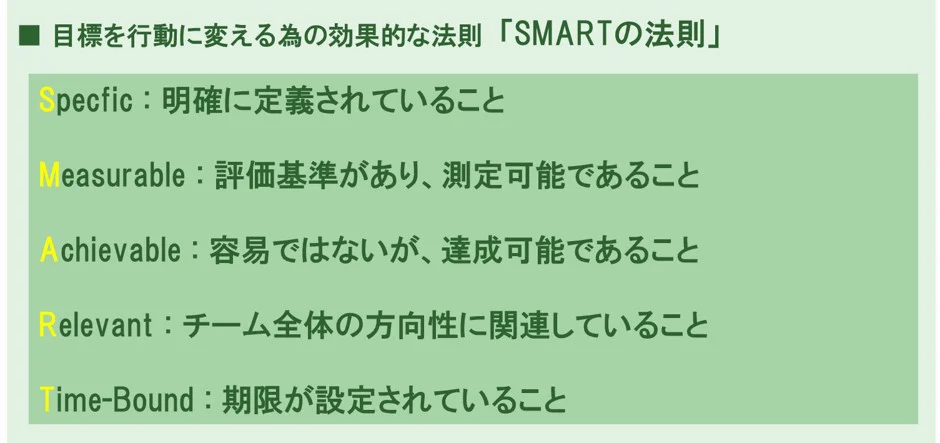

例えば、次期管理職候補に他部署との窓口業務を任せる場合、SMARTの法則を使って下記のように目標設定ができます。

-

S(具体的に):他部署との定例会議に責任者として出席できるようになる

-

M(計測可能):通常の案件は自分で対応できる状態

-

A(達成可能):過去に類似プロジェクトの経験あり

-

R(関連性):管理職候補としてのスキル開発

-

T(期限):今期中に達成する

【参考】SMARTの法則

※ 当社、育成担当者・OJTトレーナー研修のテキストより抜粋

このように、ゴールを明確に設定することで、育成の進捗が可視化され、成長実感や不安の払拭にもつながります。

2-2.部下にあわせた教え方をする

部下育成は一律で行うのではなく、部下にあわせた方法で行うことが重要です。価値観が多様化した今、「こうあるべき」といった画一的な教え方では伝わりにくくなっているためです。

例えば、今の時代、すべての社員が管理職を目指しているとは限りません。管理職になることに前向きでない部下に「昇進=正解」と押し付けても、逆効果になることがあります。そのため、個々の価値観や目指すキャリアに寄り添った教え方が求められます。

※管理職になりたくないというテーマについては”「管理職になりたくない」現象―潜むリスクとデメリット|対処法あり”に詳しく記載しています。

部下一人ひとりの志向や強みにあわせて関わることで、納得感のある育成が実現します。

2-3.部下の成長に繋がるフィードバックを行う

フィードバックは、部下の成長を促す重要な行動です。ただ叱るのではなく、前向きな変化を引き出すフィードバックが、部下の意欲を高めます。

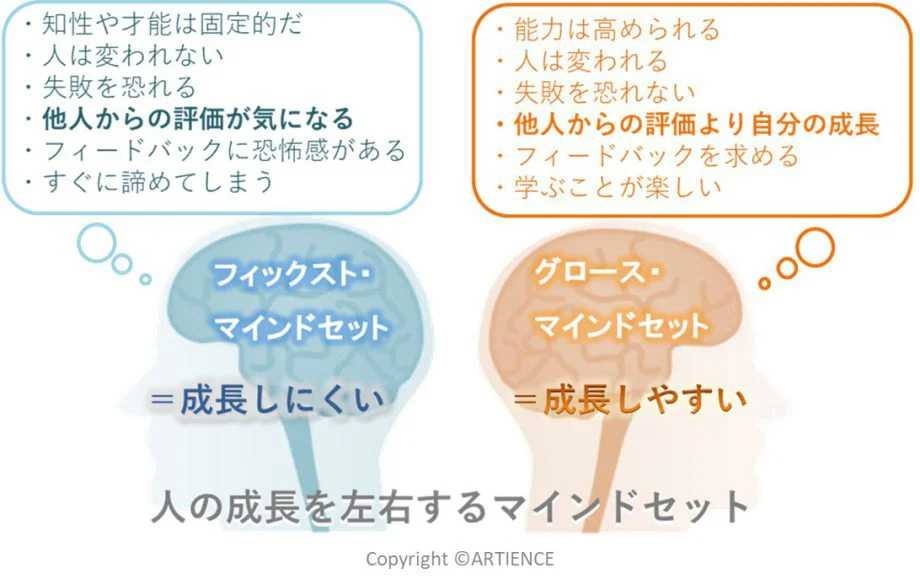

効果的なフィードバックには、グロース・マインドセットの考え方をベースにした以下の3つの視点が必要です。

・ 「自己」ではなく「行動」に焦点を当てる

・コンパクトに、日常的に、高頻度で行う

・業務支援・内省支援・精神支援の3つを押さえている

「自己」ではなく「行動」に焦点を当てる

フィードバックを行う際は、「あなたは〜」と本人を主語にするのではなく、「その行動は〜」と行動を主語にすることが基本です。

例えば、「あなたは責任感がない」ではなく、「締切を過ぎても報告がなかった点は改善が必要だね」と伝えると、受け手は否定されたと感じにくくなります。

行動にフォーカスすることで、「どう変えればいいか」が明確になり、次のアクションにつなげやすくなります。これは、「成長できる」という感覚を持たせる、グロース・マインドセットを引き出す鍵になります。

コンパクトに、日常的に、高頻度で行う

フィードバックは、一度にまとめて大量に伝えるよりも、小さく・こまめに・日常的に行う方が効果的です。

情報量が多すぎると、受け手は処理しきれず、改善行動までたどり着けなくなってしまうためです。その結果「どうせできない」という無力感が強まり、成長意欲が低下する恐れもあります。

一方で、「できそう」と思える範囲でフィードバックをもらい、それを実践・改善できた体験が積み重なれば、前向きな姿勢や成長実感が育ちます。

フィードバックのタイミングも、1on1や面談の場だけに限定せず、会議の前後やチャットツールでのやり取りの中でも自然に取り入れていくと受け取りやすくなります。

※ただし、あまりに頻繁に細かく介入しすぎると「マイクロマネジメント」と受け取られる場合もあるため、相手との信頼関係を前提に工夫が必要です。

業務支援・内省支援・精神支援の3つを押さえている

フィードバックに次の3つの支援を意識的に盛り込むことが重要です。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 業務支援 | OJTのように、具体的な仕事のやり方や進め方を伝え、必要に応じて助言する。 |

| 内省支援 | 客観的な視点で振り返りを促し、本人の気づきを引き出す。 |

| 精神支援 | 努力や工夫を認め、励ますことで、安心感と自信を与える。 |

内省支援が不足すると、同じ失敗を繰り返したり、学びが浅くなります。

精神支援が不足すると、自信を失い、ストレスや不安が蓄積しやすくなります。

現場では「業務支援」はされていても、「内省支援」「精神支援」が抜けがちです。

これらは「人は変われない」という固定的な思考(フィックスト・マインドセット)を強化する原因にもなりかねません。

だからこそ、「できていないこと」だけでなく、「できていること」や「努力していること」にも目を向けて伝えることが大切です。

部下育成において、ただ結果を指摘するのではなく、「このフィードバックが自分の成長につながる」と思えるかどうかが、フィードバックの価値を決めます。

質の高いフィードバックを行うことで、部下の自立と成長を後押しし、結果としてチーム全体の力を高めていけます。

【参考】グロースマインドセットとは

「自分が持っている能力や才能は、経験や努力によって成長できる」という信念・心の在り方を指す。スタンフォード大学心理学教授キャロル・ドゥエック氏によって提唱。

グロース・マインドセットと対極にあるのがフィックスト・マインドセット(Fixed Mindset)で、「自分が持っている能力や才能は先天的なもので、経験や努力では成長しない」という信念・心の在り方指す。

※ 当社、研修テキストより抜粋

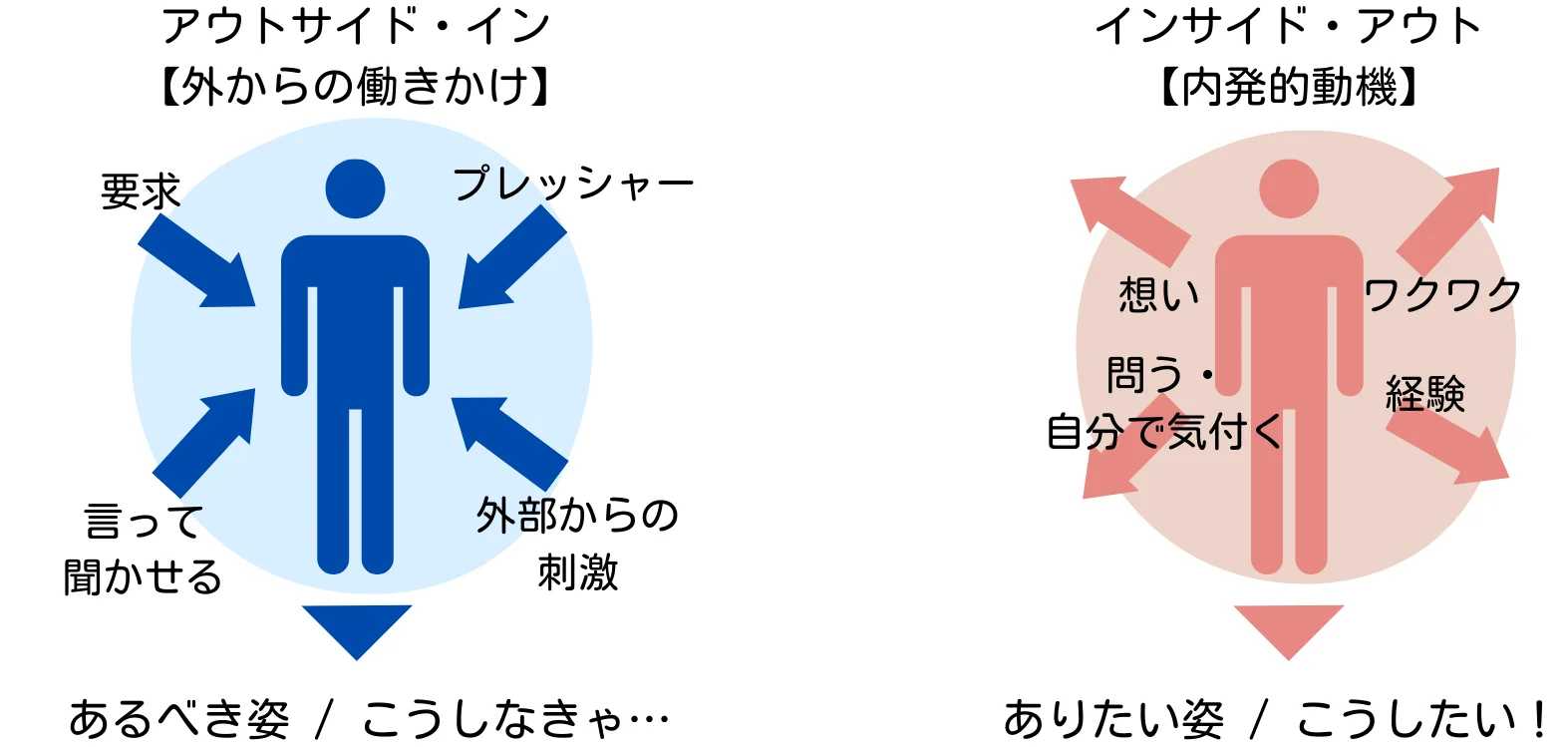

2-4.部下のインサイド・アウトを促す

部下育成において、部下自身の内側から出てくる意欲(インサイド・アウト)を引き出すことが重要です。

やらされ感のままでは、部下の成長は表面的になり、自立的な行動にはつながりません。

例えば、管理職になりたくないと感じている部下に対して、その気持ちを無視して経験を積ませても、能力は思うように伸びないでしょう。

インサイド・アウトを促すためには、目標設定の際に「どんな状態になっていると嬉しいか」「どんな働き方をしたいか」と問いかけて、本人の内発的動機を引き出しましょう。

ありたい姿がない場合は、仕事で嬉しかったことや楽しかったことから探したり、苦手なことなどネガティブな要因を無くしていく視点から、考えてもいいでしょう。

本人の意思や価値観を尊重した育成が、長期的な成長と主体性の土台になります。

【参考】インサイド・アウトとは

インサイド・アウトとは、簡単に言うと本人の内側から生まれるエネルギーです。

一方、外からの働きかけによって動くエネルギーをもたらすことをアウトサイド・インと言います。

2-5.チームで教え合い、学び合う習慣をつくる

部下育成は管理職ひとりで担うものではありません。チーム全体で育て合う文化をつくることが重要です。

育成風土がチーム内に根づいていないと、管理職が不在の際に学びが止まってしまうためです。また、変化が激しい現代において、すべての知識やスキルを管理職ひとりでカバーすることは現実的ではありません。

チームで教え合い、学び合う習慣をつくるために、以下の2つのことを意識しましょう。

チームで率直なフィードバックを行う場を設ける

チームで教え合い、学び合う習慣をつくるために、チームで率直なフィードバックを行う場を設けましょう。

例えば、次期管理職候補者がリーダーとして何かプロジェクトを担当した後に、「振り返りの時間」を設け、チーム全員からフィードバックをもらうようにします。

フィードバックでは、

・良かった点(行動や判断、姿勢)

・改善できそうな点(言いづらいことも含めて)を明確に伝えるルールをつくりましょう。

フィードバックの目的が“評価”ではなく“成長支援”であることを事前にチーム内で共有しておくと、安全な対話の場のをつくることができ、フィードバックを出しやすく、受け取りやすくなります。

メンバーの知識や経験をチームで共有し合う

個々の得意分野や知見をチームで活かすことも、学び合いの文化づくりには欠かせません。

例えば、以下のような取り組みが効果的です。

・“〇〇講座”のような共有タイムを設ける

「生成AIに詳しいAさん」「SNS活用が得意なBさん」など、それぞれの強みをテーマに5〜10分の共有を行う

・プロジェクトの成功ナレッジをプレゼン形式で展開する

「今回の業務でうまくいった工夫ポイント」や「失敗から得た学び」などを他メンバーと共有

こうした積み重ねにより、「人に教える=自分も成長する」という好循環が生まれ、自然とチーム内に育成文化が浸透していきます。

チーム全体が育成に関わることで、組織としての学習力と成長力が格段に高まります。

この5つの行動を意識することで、管理職による部下育成はより効果的かつ継続的なものになります。

3. 管理職が注力すべき育成対象者と育成方法

管理職が行う部下育成は、以下の3つの対象ごとに明確な意図と方法をもって進めることが重要です。

それぞれ説明していきます。

3-1.次期管理職の育成─ 組織の未来を担う人材をつくる

次期管理職の育成は、将来のチーム・組織の成長を担う人材を増やすことにつながります。管理職自身が新たなチャレンジに進むためにも、信頼して任せられる後任を育てることが不可欠です。

主な取り組みは以下の2点です。

・自身の仕事を段階的に委譲する

・難易度の高い仕事を任せる

それぞれ説明していきます。

自身の仕事を段階的に委譲する

管理職としての役割を理解させるには、段階的な業務移譲が有効です。

例えば、「数名の部下育成」「他部署との折衝」「業務の進行管理」など、徐々に責任範囲を広げていくことで、実務経験とマインドセットの両面を身につけさせます。

この際、「どこまでを任せるか」「どう関わるか」を明確にし、本人の考えや価値観を引き出す対話を通じて、次期管理職になるための土台を築きましょう。

難易度の高い仕事を任せる

成長には適度なストレッチが不可欠です。管理職候補には、難易度の高いプロジェクトや、イレギュラー案件などを任せ、壁にぶつかる経験を通して学ばせましょう。

例えば、営業部に所属しているのであれば、難易度の高い大型案件を一人で任せるのもよいでしょう。エンジニアでしたら、難易度の高いプロジェクトにおいて、短納期かつ顧客要望が多い案件を任せるのも一つの方法です。

ただし「期待を込めて任せている」ことを明確に伝えるとともに、必要に応じてフォローできる体制も整えておくことがポイントです。

3-2.トレーナーの育成─ 組織の継続的な成長を促す人材をつくる

長期的に組織の成長を促すには、育成の担い手であるトレーナーの存在が不可欠です。トレーナーが責任感をもって新入社員・新人に向き合うことで、育成の質と組織の学習力が大きく高まります。

育成のプロセスは以下の3ステップで行いましょう。

1)OJTトレーナーとしてのアサインと面談

2)OJTトレーナー研修の受講

3)OJTトレーナーへの後方支援

それぞれ説明していきます。

-

1)OJTトレーナーとしてのアサインと面談

OJTトレーナーの育成として、まず初めにOJTトレーナーとしてのアサイン・面談が必要です。

トレーナーに任命する際は、「この人が適任かどうか」をOJTトレーナーの業務状況やトレーニーとの相性も含めて丁寧に判断します。

依頼時の面談では、アサインの理由や期待をしっかり伝えましょう。面談を通じて本人のやる気を引き出すことが、質の良い育成を行う第一歩です。

-

2)OJTトレーナー研修の受講

初めて育成役を担う社員にとって、スキルやマインドの習得は欠かせません。

「育成計画の立案」「ティーチング」「フィードバック」「コーチング」など、OJTトレーナーに必要不可欠な基礎を学ぶ機会を提供しましょう。社内・外部研修のどちらでも構いません。

※ 当社でも講師派遣・公開講座にて育成担当者・OJTトレーナー研修を提供しております。お気軽にお問い合わせください。

-

3)OJTトレーナーへの後方支援

育成を進める中で、トレーナーは必ず悩みや不安を抱えるものです。

管理職として、1on1の場で話を聞いたり、日報・週報の内容を確認し必要に応じてサポートするなど、継続的な後方支援が不可欠です。

【参考コラム】1on1ミーティング研修導入ガイド:目的設定から事後フォローまで解説

3-3. 問題社員の育成─ チーム全体の健全な成長を守る

問題社員への対応も、育成文化を守るために欠かせない取り組みです。個別対応を怠ると、チーム全体の士気やパフォーマンスに悪影響を及ぼす恐れがあります。

以下のような3タイプに分けて、それぞれに合った対応を行いましょう。

| 社員タイプ | 対応方針 |

|---|---|

| ① パフォーマンス低・悪影響なし(能力不足タイプ) | 能力開発に注力 ・初期教育や育成機会の提供 ・OJTトレーナーや先輩社員のサポート活用 ・管理職は“後方支援”にまわる |

| ② パフォーマンス低・悪影響あり(問題行動タイプ) | 管理職が主体的に介入 ・タスク管理+こまめな1on1で支援 ・内省を促すフィードバック ・信頼回復と行動改善を目指す |

| ③ パフォーマンス高・悪影響あり(自己中心型ハイパフォーマー) | 丁寧な見極めと対応が必要 ・不満や摩擦の原因を探る ・業務調整や関係修復の支援 ・改善が見られない場合は毅然と対応 |

自身のパフォーマンスは低いが、チームへ悪影響も与えない社員

このタイプは、本人の能力不足が原因である可能性が高いため能力開発が必要です。

ただ、このタイプの社員の育成は、初期教育に時間がかかる可能性があります。

管理職が直接関与すると時間を取られすぎることがあるため、OJTトレーナーや他のメンバーに育成を委ね、自身は後方支援に回る形も有効です。

自身のパフォーマンスが低く、チームにも悪影響を与える社員

このタイプには、管理職が主体的に介入し、日々のタスク管理や1on1による密なフォローが必要です。

例えば

・毎朝の1on1で、昨日の振り返りと今日の予定を確認

・フィードバックを通じて業務支援・内省支援・精神支援を実施 などです。

これにより行動改善を促し、信頼回復と再成長を目指します。

自身のパフォーマンスは高いが、チームへ悪影響を与える社員

一見成果を出しているように見えるこのタイプは、最も対処が難しく、丁寧な見極めが求められます。

まずは環境要因を洗い出し、不満や摩擦の原因を特定します。必要があれば業務量の再調整や、関係性の修復を行いましょう。

それでも利己的な振る舞いや周囲への悪影響が続く場合には、精神的成長を促すような関わり方が必要です。改善が見られない場合は、毅然とした指導を行う姿勢も求められます。

【参考】精神的成長とは

精神的成長は、物事への意識・捉え方が変わる、意欲や意識の向上などの内面的な変化を指します。

精神的成長が得られると、仕事に対するモチベーションが向上し、自身のキャリアをより主体的に捉えられるようになります。そして、そのような個人の成長・変化は、チームや組織にもポジティブな影響をもたらします。

このように、対象社員に応じた育成アプローチを設計・実行することが、長期的な組織の成長と育成文化の定着に直結します。

部下育成は、単なるスキル習得ではなく「未来の組織をつくる土台」であることを、管理職自身がしっかり認識して取り組むことが何より重要です。

4.まとめ

本コラムでは、管理職が行うべき部下育成とは「長期的な組織の成長」と定義し、その考え方と具体的なアプローチを解説してきました。

管理職が部下育成で実施すべき5つの行動は、下記の通りです。

・部下育成のゴールを明確にする

・部下にあわせた教え方をする

・部下の成長に繋がるフィードバックを行う

・部下のインサイド・アウトを促す

・チームで教え合い、学び合う習慣をつくる

そして、長期的な組織の成長のためには、管理職自身が以下の3つの対象者に対して、意図を持った育成に取り組むことが欠かせません。

・次期管理職の育成

・トレーナーの育成

・問題社員の育成

自組織の管理職に対して、何をするべきかが明確になり、自社の育成施策やマネジメントの改善に向けた一歩を進めましょう。

なお、管理職の部下育成の質を高めるための施策の一つとして、アーティエンスでは、管理職研修や、育成担当者・OJTトレーナー研修を実施しています。

研修以外でも、組織開発の視点からお手伝いできることもあるかと思いますので、管理職の部下育成でお困りの際は、ぜひアーティエンスまでご連絡ください。