- [ コラム ]

新入社員育成のカギ!フィードバックする時に知っておきたい5つのポイント

- 新入社員へのフィードバック方法に悩み、このコラムに辿り着いた方もいるのではないでしょうか。そんな皆さんに、突然ですが一つ質問です。「フィードバック」という言葉を聞いて、どんなイメージが思い浮かびますか?・ダメ出しや小言?・改善のためのア

- 詳細を見る

ティーチングとコーチングは違う。【具体例】から学ぶ活用領域と活用方法

更新日: ー

作成日:2018.11.16

「指導の内容や想いが、部下に上手く伝わらない…」

このような悩みを抱えている、新任トレーナー・上司の方は多いのではないでしょうか。

部下・後輩の指導をより良く進めていく際に、まず押さえておきたいのが「ティーチング」と「コーチング」です。

ティーチングとコーチングは、どちらもコミュニケーション手法のひとつであり、かつ誰もが実践できるものです。そして、上手に活用することで、部下・後輩の育成促進に加え、彼女彼らとの信頼関係も築いていけることでしょう。

一方、ティーチングとコーチングを誤った認識で使用すると、育成がうまく進まずに、部下・後輩との関係性も悪化してしまう場合も…。

本コラムではティーチング・コーチングの適切な活用方法について、具体例と共に説明しています。本内容を参考に、ティーチング・コーチングを効果的に活用し、部下・後輩のさらなる成長に繋げましょう。

>ティーチング・コーチングも学べる!「育成担当・OJTトレーナー研修」の詳細はコチラ

youtube:中小企業の人材育成・組織変革 専門チャンネル

専門性:新入社員・若手社員、採用・育成

目次

1)ティーチング・コーチングとは

はじめに、ティーチング・コーチングそれぞれの概要と、その活用法について説明します。「すでに知っている」という方も、一度おさらいも兼ねて眺めてみてください。

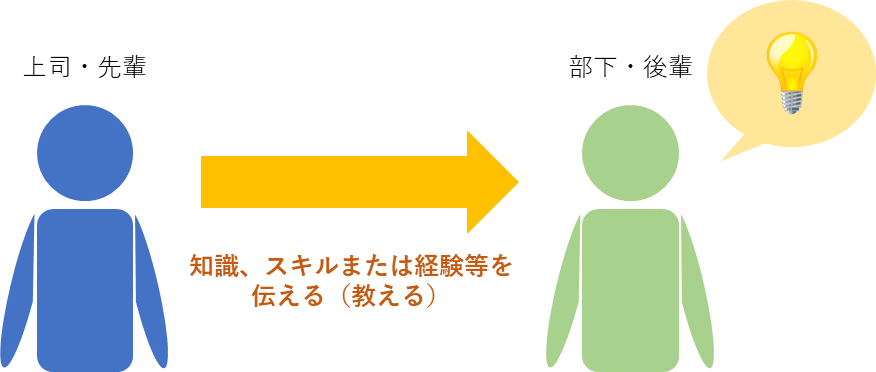

ティーチングとは

ティーチングは、簡単に言えば「自分が持っている知識、スキルまたは経験等を相手に伝える(教える)こと」です。育成・指導に関わるコミュニケーションにおいては、多くの人にとって最もなじみある手法でしょう。母親が子供にしつける際、または学校教育の大半において、ティーチングが活用されます。

ティーチングのイメージ

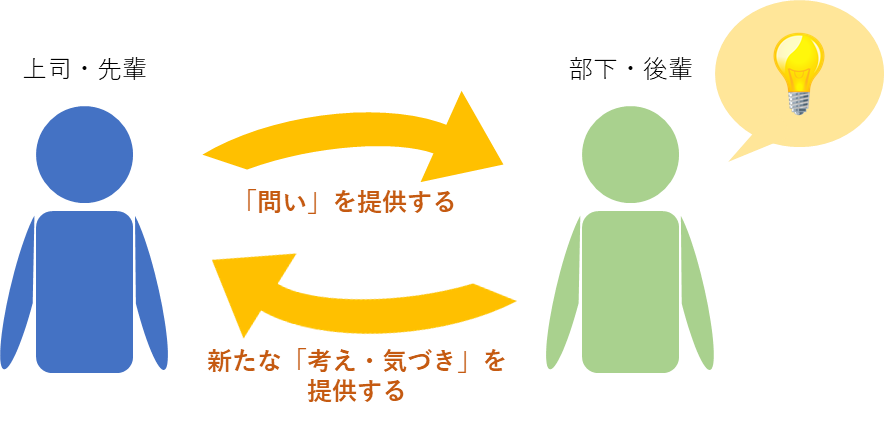

コーチングとは

コーチングもまた、ティーチング同様に育成で扱われるコミュニケーション手法です。ですが、コーチングの場合は直接教えたり、アドバイスをするようなことは行いません。

代わりに、相手に対して「問い」を提供していくのです。人は質問されると、それに応えようとして考えますよね。つまり、「質問(問い)によって相手を深い思考に誘い、新たな気付きを得る手助けを行う」、──それがコーチングです。

コーチングのイメージ

ティーチング・コーチングそれぞれのメリットと活用方法

ティーチングとコーチングは、「どちらの方が優れている(劣っている)」というものではありません。

状況によって使い分けていくことにより効果を期待できるものです。では、それぞれどのような状況での活用が適しているのか、メリットも踏まえて見てみましょう。

ティーチングとコーチングそれぞれのメリットと活用シーン例

【ティーチング】

メリット

・スピード感を持って育成できる

・一度に複数の人数を対象に育成できる

・やり方だけでなく、考え方や価値観を伝え、統一していくことができる

活用シーン

・業務の基礎的・初歩的な内容を伝えるとき

・緊急性・スピード感のある中で教える(伝える)必要がある時

・相手がまだ持っていない知識や情報、スキルを伝えるとき

【コーチング】

メリット

・相手の「自分で考える力」「自律的な行動」を養うことができる

・相手の個性・強みを活かすことができる

・相手の可能性を伸ばし、成長を促すことができる

活用シーン

・相手に自発的・自律的な行動を促したいとき

・相手に「解を見つける」プロセス(考える力)を学ばせたいとき

・相手の成長を促したいとき

こうして見ると、ティーチング・コーチングでその特徴は大きく異なることが確認できますね。

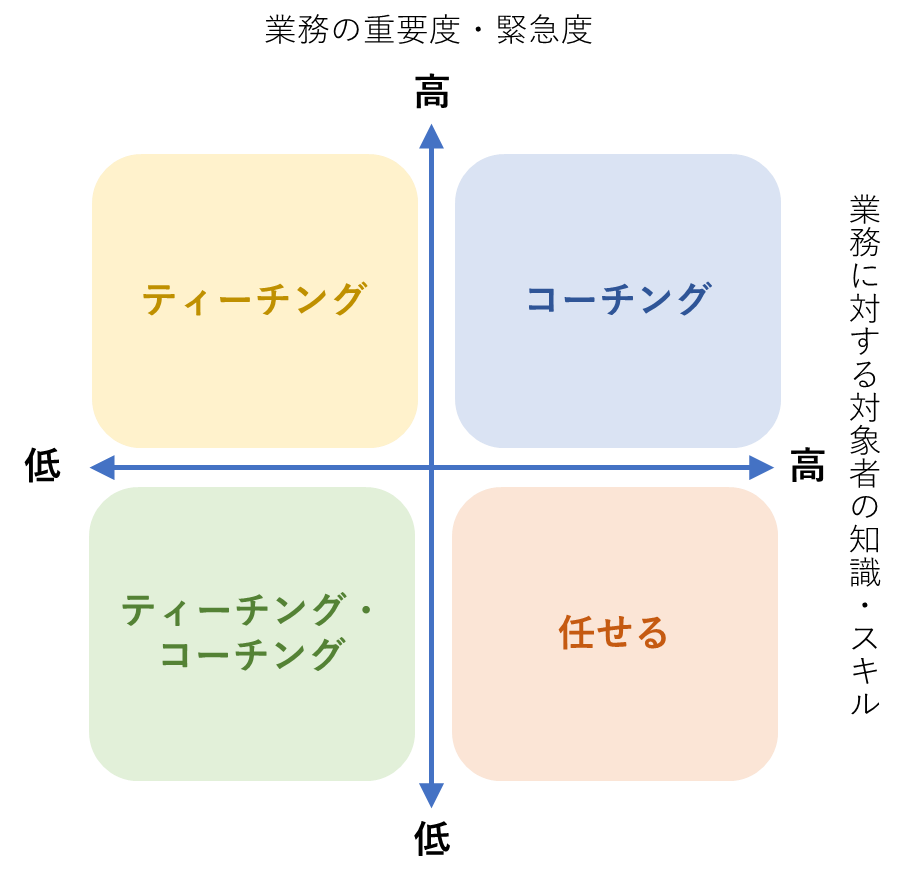

一般的には、対象の業務に対して相手の経験・スキルがまだ充分に達しないと判断する場合はティーチング、達していると判断できる場合はコーチングが望ましいとされています。

参考:ティーチングとコーチングの活用領域イメージ

ここまでで、ティーチング・コーチングそれぞれの概要、メリット、活用シーンはご理解も進められたことと思います。

続いては、実際にティーチング・コーチングでどのようなコミュニケーションが展開されるのか、見ていきましょう。

ティーチング・コーチングのコミュニケーション例

ティーチングのコミュニケーション例

- 上司:昨日依頼した企画書の作成、うまく進んでるかな?

- 部下:すみません、ちょっと分からないところがあって、今ちょうど悩んでいたところです

- 上司:そう、分からないところとは、具体的にどの部分?

- 部下:レポート集計データをまとめるところです

- 上司:どれどれ、ちょっと作成中のものを見せてくれるかな

- 部下:はい(PCに企画書のドキュメントを移し、上司に見せる)

- 上司:ふむ、ああ、この部分で悩んでたんだね。ここは、Excelの集計機能を使えばすぐに導き出せるよ

- 部下:どうやってやるんですか?

- 上司:じゃあ、今からやって見せるから、自分でもできるようにメモ取ってね。最初はこうやって……(PCでの作業を実演して見せる)

上記の「ティーチングのコミュニケーション例」では、上司の方が部下の方に対して、企画書内の集計データをまとめるところをレクチャーしています。似たようなコミュニケーションをされたことのある方も多いのではないでしょうか。

ここでティーチングを効果的に進める際のポイントとしては、以下が挙げられます。

・部下の分からない点、解決したい点(または悩んでいる点)について、上司が明確にしていくこと

・上司は「今後部下がこの問題を一人で解決できること」をイメージしながら、指導を進めること

部下が悩んでいるポイントを上司がはっきり把握していなければ、ティーチング自体も始まりません。また、単に「教えて終わり」ではなく、部下が「教わったことをマスターして、これから先は自身でできるようになること」をイメージしながら伝えていくことが重要です。

コーチングのコミュニケーション例

- 上司:昨日依頼した企画書の作成、うまく進んでるかな?

- 部下:すみません、ちょっと分からないところがあって、今ちょうど悩んでいたところです

- 上司:そう、分からないところは、具体的にどの部分?

- 部下:レポート集計データをまとめるところまでは終わったのですが、ここからどうまとめていけばいいのかなと思って

- 上司:なるほど。ちなみに君はこのレポート結果から、どういう考察ができると思う?

- 部下:考察……そうですね。自社商品Aは他社の類似商品と比べて、この部分とこの部分が秀でていると思いました

- 上司:確かにそうだね。今言った結論は、お客様の求めている回答になりそうかな?

- 部下:うーん、わからないです。なんか、お客様はもっと具体的な内容を求めているような気がしていて……

- 上司:うんうん、そうなんだね。ところで、『具体的な内容』ってなんだろう?

- 部下:単に秀でている点だけを挙げるのではなくて、結果お客様の方でどんなメリットがあるのかをきちんと伝えたほうが良いような気がします

- 上司:良いね。では、さっき挙げた『秀でている点』から、お客様にどんなメリットがあるか、考えられそうかな

- 部下:そうですね…。その点を出していくためには、もう少しお客様の状況をヒアリングしたほうが良いかもしれません

- 上司:たしかに、ヒアリングをもっとしておくと、より適切な提案にしていけそうだね。どうだろう、今からでもヒアリングは出来るのかな?

- 部下:そう言えば、次回の提案日程を今確認中でしたので、お電話でその確認をする際に併せて訊くことは出来ると思います

- 上司:良いね。じゃあ、そこで確認してみようよ。ちなみに、電話はいつする予定なの?

- 部下:今日の午後行う予定です

- 上司:わかった。質問内容は事前に整理しておくと、ヒアリングがよりスムーズになるかもしれないね

- 部下:はい、やってみます!

上記の「コーチングのコミュニケーション例」では、企画書をどうまとめていくかについて上司の方がうまく部下の方をいざなっていますね。ティーチングと比べると、上司の方の「問い」が多くなっているところも注目しておくと良いでしょう。

コーチングを効果的に進める際のポイントとしては、以下が挙げられます。

・部下の分からない点、解決したい点(または悩んでいる点)について、上司が明確にしていくこと

・業務の「真の目的・ゴール」を明確にすること

・上司は「問い」を発しながら、部下の思考・想いを進ませていくこと

一つ目のポイントはティーチングと同様ですが、注目すべきは二つ目と三つ目でしょう。

例文で言うと、この業務の「真の目的・ゴール」は「企画書の完成」ではなく「お客様の満足を得ること」です。

その真の目的・ゴールを定めたうえで、そこに到達するためにどうしていくかを問いていく──、それがコーチングです。そして、部下がそのアプローチをたゆまず進んでいけるように、上司は「部下を信じる」こと。

もし、コーチングを行う上司が部下に対して、「この業務は部下にはまだ早い」と思っている(まだ信じ切れていない)としたら、コーチングよりもティーチングのアプローチの方が望ましいでしょう。

2)ティーチング・コーチング それぞれの失敗例と、その対策

さて、続いてはティーチング・コーチングそれぞれの失敗例とその対策について見ていきましょう。

失敗例の会話文をお読みになりながら、是非皆さんの方でもどこが改善点かを考えてみてください。

まずは、「ティーチングの失敗例」からです。

ティーチングの失敗例

- 上司:昨日依頼した企画書の作成、うまく進んでるかな?

- 部下:すみません、ちょっと分からないところがあって、今ちょうど悩んでいたところです

- 上司:分からないところがあったら、自分から訊きにこないと。なんで訊きにこなかったの?

- 部下:え…あ、すみません

- 上司:企画書の作成期限、今日までだよね。間に合わなかったら、どうするつもりだったの?

- 部下:…すみません

- 上司:で、どこが分かってなかったのかな?

- 部下:すみません、一度分かっていない部分をまとめて、改めて相談に伺います

- 上司:それじゃ遅いよ。今見てあげるからさ、企画書のドキュメント出してみてよ

- 部下:はい…

皆さんの方で、上記「ティーチングの失敗例」でどこが問題であったと思いましたでしょうか。 様々な意見が出てくることでしょうが、以下の点を押さえておくと良いでしょう。

・業務内容の指導と、スタンス(態度・情意)に対する指導が混ざってしまっている

・上司の「問い」が「詰問」(やや感情的)になっている

特に注意したいのが一点目です。ティーチングに限らず部下への指導の際は、「業務内容の指導」と「スタンス(態度・情意)に対する指導」は一定の区分けをしたうえで行うべきです。

また、上司・トレーナーからすると、部下を成長させたい、またはこちらの想いを分かってほしい一心で、ときに感情も多分に入ったコミュニケーションをしてしまうこともあるでしょう。

ですが、感情が高まると、人はどうしても近視眼になりがちです。一方、育成・指導は対象者の「その後」も見据えた中長期的な観点が不可欠です。指導・育成の際は、いったん今現在の感情を横において、俯瞰した視点をもって相手と接していくと良いでしょう。

コーチングの失敗例#1

続いては、コーチングの失敗例です。 例文を読んでみて、どこに改善点があるか、確認してみてください。

- 上司:昨日依頼した企画書の作成、うまく進んでるかな?

- 部下:すみません、ちょっと分からないところがあって、今ちょうど悩んでいたところです

- 上司:そう、分からないところとは、具体的にどの部分?

- 部下:レポート集計データをまとめるところまでは終わったのですが、ここからどう結論付ければ良いのかなと思って

- 上司:なるほど、ちょっと見せてみて。(部下のPCに表示された企画書のドキュメントを眺める)──ふむ、このデータで見ると、自社商品Aは他社の類似商品と比べて、この部分とこの部分が秀でているということが言えそうだね

- 部下:そうですね

- 上司:うーん、でも、これだけだと、お客様の求めている回答にするには、まだちょっと弱いかな……

- 部下:はい、そうなんです。私もちょうどそこで悩んでいて……

- 上司:単に秀でている点だけを挙げるのではなくて、結果お客様の方でどんなメリットがあるのかをきちんと伝えたほうが良いような気がするな

- 部下:確かに、そうですね

- 上司:そこを伝えるには、もうちょっとお客様の状況をヒアリングしたほうが良さそうだね。そうだ!…電話で訊いてみたら?

- 部下:たしかに、ヒアリングをもっとしておくと、より適切な提案にしていけそうです!

- 上司:うんうん、それじゃあ、私の方で質問内容をまとめておくから、お客様にはその通り訊いてみて

- 部下:わかりました!ありがとうございます

上記「コーチングの失敗例#1」での問題点(改善ポイント)は、

が挙げられます。つまり、コーチングをしているつもりが、ティーチングになってしまっているということです。──ちょっと簡単だったかもしれませんね。

ですが、実際の部下とのコミュニケーションで、例文と似たような指導になってしまったという経験をお持ちの方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。

コーチングは、「相手に考える機会を提供する」コミュニケーションです。

一方で、上司・トレーナーからすると、「相手に適切な答えを提供してあげたい」という欲求も生じます。ですが、その欲求に従ってばかりだと、相手は「自分で考える機会」をどんどん逸してしまい、成長も滞ってしまうでしょう。

コーチングを適切に行う上司・トレーナーは、ときにその欲求と闘いながらも、辛抱強く部下と向き合います。

コーチングの失敗例#2

- 上司:昨日依頼した企画書の作成、うまく進んでるかな?

- 部下:すみません、ちょっと分からないところがあって、今ちょうど悩んでいたところです

- 上司:そう、分からないところとは、具体的にどの部分?

- 部下:部下:レポート集計データをまとめるところまでは終わったのですが、ここからどう結論付ければ良いのかなと思って

- 上司:なるほど、ちなみに、君はレポートをまとめてみて、どういう結論になったと思う?

- 部下:結論…そうですね…。自社商品Aは他社の類似商品と比べて、この部分とこの部分が秀でていると思いました

- 上司:確かにそうだろうけど、それだけじゃあ不十分だね。お客様はもっと具体的な内容を求めているんじゃない?

- 部下:具体的な内容ですか

- 上司:そう。『具体的な内容』ってなんだと思う?

- 部下:えっと…、単に秀でている点だけを挙げるのではなくて、結果お客様の方でどんなメリットがあるのかをきちんと伝えたほうが良いような気がします

- 上司:で、それはどんなメリットなの?

- 部下:そうですね…。その点を出していくためには、もう少しお客様の状況をヒアリングしたほうが良いかもしれません

- 上司:そうだよね。そこに気付いてほしかったんだよ。どうだろう、今からでもヒアリングは出来るのかな?

- 部下:そう言えば、次回の提案日程を今確認中でしたので、お電話でその確認をする際に併せて訊くことは出来ると思います

- 上司:良いね。じゃあ、そこで確認してみようよ。ちなみに、電話はいつする予定なの?

- 部下:今日の午後行う予定です

- 上司:わかった。質問内容は事前に整理してる?

- 部下:いえ、まだです

- 上司:そこは事前にやっておかなきゃだよ

- 部下:はい、すみません。電話して、また何かありましたら相談します

さて、上記の例文では、どこが問題だったでしょうか。 こちらも様々な意見が出てきそうですが、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。

・上司が部下を「試す」様なコミュニケーション、「上司の答えありき」のコミュニケーションになっている

・上司は部下が適切な回答を出すことを信じきれていない

コーチングで大切なことは、「部下が正解を出すこと」ではなく、「部下が自分自身で、より深い思考・探求を行い、成長していくこと」です。

上記の例文でいうと、部下は「上司はどんな答えを求めているのだろう」という、いわゆる「答え探し」の思考に陥ってしまうかもしれません。

極論で言えば、コーチングのコミュニケーションで、部下が間違った答えを出したとしてもそれは大きな問題ではありません。

それよりも、コーチングは「部下の育成、成長」のために行っているということを踏まえ、部下が有意義な思考・考察をする機会を提供していけることを意識すると良いでしょう。

ティーチングとコーチングを上手く使い分けたコミュニケーションを

先に、「コーチングのコミュニケーションで、部下が間違った答えを出したとしてもそれは問題ではない」とお伝えしましたが、この表現にひっかかりを感じられた方もいらっしゃることでしょう。

確かに、仕事では「間違い・失敗の許されない状況」が少なからず訪れます。その際は、ティーチングの指導・コミュニケーションを優先するべきでしょう。

一方で、ときに業務の知識・経験を積むうえで「必要な失敗」というものもあります。どんな業務や戦略も、一つの成功法則を見出していくまでには、その前段で多くの失敗を体験する(または知る)必要があることが多いからです。

その際は、上司・トレーナーの方は部下を信じつつのコーチング的指導で(かつ、部下に失敗も糧にしてもらう前提で)進めていくことが、部下と、ひいてはチーム・組織の成長に大きく繋がることでしょう。

つまり、間違い・失敗ができない(部下がその責任を負うのが難しい)部分に関してはティーチングを行い、それ以外の部分についてはコーチングを行っていく、ということですね。

このように、ティーチングとコーチングは、部下の業務習得レベルだけで切り替えるのではなく、そのときの状況や環境に合わせて使い合わせていくことが望ましいのです。

まとめ)ティーチング・コーチングを、うまく使いこなしていくために

ここまでお読みになられていかがでしたでしょうか。

最後に、上司・トレーナーの方がティーチング・コーチングをうまく使いこなしていくために、特に意識しておきたい点について触れておきます。

それは、今育成している部下の方が、近い将来ご自身の「信頼し合える貴重なパートナー」になることを信じ、そしてイメージし続けることです。

日々の業務の忙しさから、人はどうしても直近の出来事に目が行ってしまい、中長期的なイメージ・ビジョンを描けなくなってしまいがちです。

ですが、そもそも「育成」とは中長期的な視野・展望をもってして行っていくものです。そして、その育成の機会を得られること自体、私たちが仕事で得られる大きな「やりがい」のひとつでもあるでしょう。

もちろん、ティーチングもコーチングも、一朝一夕でうまくできるものではありませんし、誰しもが自身の指導の未熟さや至らなさに悩むものです。 ですが、そういったときこそ、一度中長期的な視点をもって、そして部下とあなた自身の「望ましい未来」をイメージして、一回一回の指導の機会を扱っていくことが大切です。

この記事を読まれた方々が、日々の業務をより円滑に進めていくうえで少しでもお役立てできることを、心よりお祈りいたします。

アーティエンスの育成担当・OJTトレーナー研修では、ティーチング・コーチングについてのシミュレーションワークを通して実際に経験しながら学んでいきます。

育成を行う上で必要なスキルをお渡ししていますので、ぜひこちらもご活用頂ければと思います。

参考:「NLPについて知りたい、学びたい人のためのNLP学び方ガイド」

参考:マネージャー層向け法人コーチングサービス|ZaPASS JAPAN株式会社