- [ 研修・セミナーレポート ]

2023年5月16日_OJTトレーナー研修ー公開講座研修レポート

- 本内容は、2023年5月16日に開催された「OJTトレーナー研修」の公開講座研修レポートです。(参加企業数:3社、参加人数:18名、5グループ、オンライン1クラス)1)研修概要研修目的・学びのポイントと、当日のアジェンダ当日のアジェンダ1.

- 詳細を見る

【新入社員へのメッセージ】伝えたい!たった1つの大切なこと|組織・育成側ができる3つの支援

更新日: ー

作成日:2023.11.2

「『新入社員に大切なこと』改めて聞かれると、なんて答えたらよいのだろう」

「頑張っている新入社員に、何かメッセージを送りたい」

このような思いから、本コラムに辿り着いたのではないでしょうか。 新入社員にとって大切なことは沢山あり、どのようなメッセージを伝えればよいのか迷ってしまいますよね。

そして多くのことを伝えても、新入社員は混乱します。

当社は今の新入社員に伝えるべき、最も大切なことはたった一つだと考えています。

それは「成長したいという意思を持ち、恐れずに毎日の行動を変えていく」ことです。

本コラムでは、そう考える背景をお伝えします。

また、新入社員の意思を育み、行動を後押しするために、組織側ができる支援内容をお伝えします。

本コラムを参考に、自組織の新入社員へのメッセージを具体化してもらえればと思います。

youtube:中小企業の人材育成・組織変革 専門チャンネル

目次

1)新入社員に伝えたい大切なメッセージは「成長したいという意思を持ち、恐れずに毎日の行動を変えていく」こと

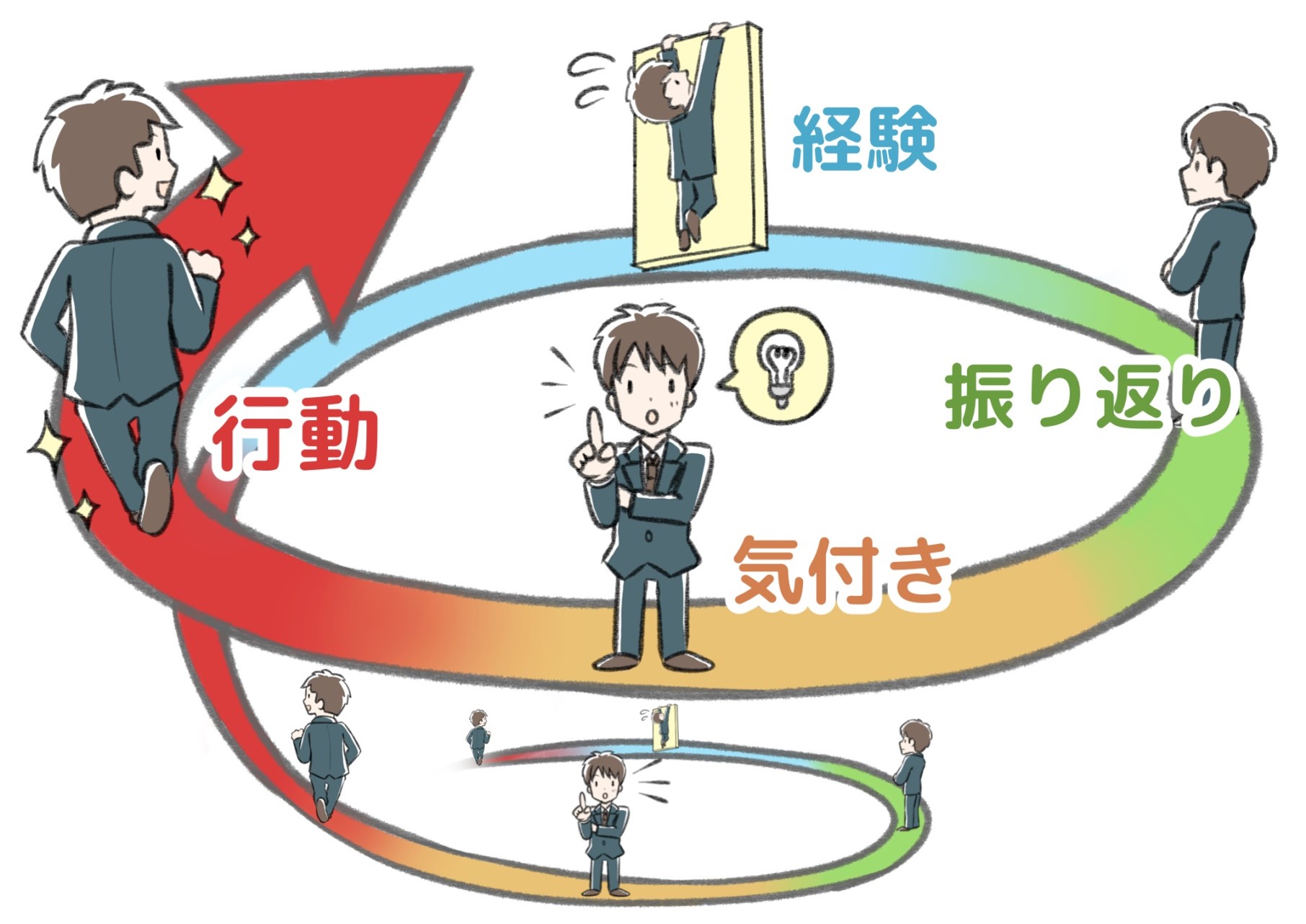

新入社員に大切なことは、「成長したいという意思を持ち、恐れずに毎日の行動を変えていく」ことだと考えます。当たり前なことだと感じるかもしれませんが、これを持っているか否かで、成長度合いは大きく変わってきます。

成長したいという意志があると日々の小さな事柄からも学びを得ることができ、恐れがなければ学びをもとに自分の行動を変えることができます。それは、良質な経験を積み上げることに繋がります。

成長に向けて日々努力する新入社員をみると、自ずと周囲からのフォローや応援も多くなります。周囲からの支援・応援を受けることで、新入社員はより成長するでしょう。

2)「成長したい意思」と「行動力」の有無による、成長度合いの違い

具体的に、成長したいという意思がある、恐れずに行動する、とはどういうことか解説していきます。

例えば、OJTを受ける時の姿勢の違いで考えてみます。

OJTトレーナーから学べることを全て学んで自分に活かそうとしている

【成長したいという意思がない人の姿勢】

OJTトレーナーから言われたことをやるのみ

成長していきたいという意思があると、OJTトレーナーの言動をできるだけ活かそうという思考になります。結果、気づきや質問も多くなります。

一方、成長したいという意欲がない新入社員は、言われたことをやるのが仕事で、言われたことをやることで自然と成長していくだろうという考えを持っていることもあります。

OJTトレーナーを巻き込み、自分の成長のために必要な行動を起こす・アドバイスをもらう

【行動力がない人の行動】

OJTトレーナーから言われるまで、何もしない

行動力がある人は、自分のスキルを高めていくには経験して学んでいくことが良いとわかっています。そのため組織から与えられる機会だけでなく、周りを巻き込んで自ら機会を創るということを積極的に行います。

一方、行動力がないと経験が積まれていかないため、成長は遅くなるでしょう。

もう少し具体的にイメージできるようにご説明します。

例えば、営業を行う新入社員が2人いるとします。どちらもスキルは同程度で、OJTトレーナーに同行しながら営業の流れややり方を学んでいる状態です。

「成長したいという意思」と「行動力」のある新入社員の場合

【新入社員Aさんの例】

成長したいという意思と行動力のある新入社員Aさんは、OJTトレーナーに同行できる機会を大切な時間として捉え、吸収できることは全て吸収したいという想いで取り組みます。

OJTトレーナーに同行する中で、トレーナーがお客さんによって話す順番を変えていることに気付き、なぜお客様によって話す順番を変えているのか、自分の中で仮説を立ててOJTトレーナーに質問し、話す順番のポイントを学びます。

成長したいという意思と行動力のある新入社員Aさんは、今後一人で営業に行く時のことを想定して、自社サービスの理解を深め、他社との違いも自分なりに話せるように学んでいます。

そして、OJTトレーナーの時間をもらって自社サービスの説明の部分をロールプレイングしてもらい、フィードバックをもらうようになりました。

そんな新入社員Aさんの言動をみて、新入社員AさんのOJTトレーナーは、次回の営業の際にサービス紹介のパートは新入社員Aさんに任せることを検討します。他の人より早い段階で新入社員Aさんに挑戦の機会を提供することにしました。

OJTトレーナーからの丁寧なフォローもあり、お客様からは好反応をもらいました。新入社員Aさんは、実際にやってみたことで気づきを得て、次回は更によくしたいと改善を繰り返していきます。

「成長したいという意思」と「行動力」がない新入社員の場合

【新入社員Bさんの例】

成長したいという意思と行動力の少ない新入社員Bさんは、OJTトレーナーの同行に面倒臭さを感じ、とりあえずついて行っているというだけです。

同行にただついて行くだけのため、気づきや疑問は出てこず、何となくの流れを理解することしかできません。

また、新入社員Bさんは、OJTトレーナーが話していることはメモして覚えたので、説明できるだろうと思い、それ以上の学びは行いません。

新入社員BさんのOJTトレーナーは、やる気が感じられない新入社員Bさんに、自分の仕事で忙しい中、丁寧に指導したいと思えず、指導のモチベーションを保つことが大変になり、最低限の指導のみ行う選択肢を取るようになりました。

この例を読んでいただいてわかる通り、成長したいという意思があることで、小さくても日々学びを得て力を身につけていくことができますし、行動力によって早く失敗して早く成長することができます。

また、ひたむきに頑張っている新入社員には、快く相談に乗ったり、フォローをしてくれる先輩や上司も現れることでしょう。

新入社員は、始めのうちは周囲にサポートしてもらわないと仕事を進められないことがほとんどです。周りの人が気持ちよく支援してくれる状況は、新入社員にとてもポジティブな影響を与えます。

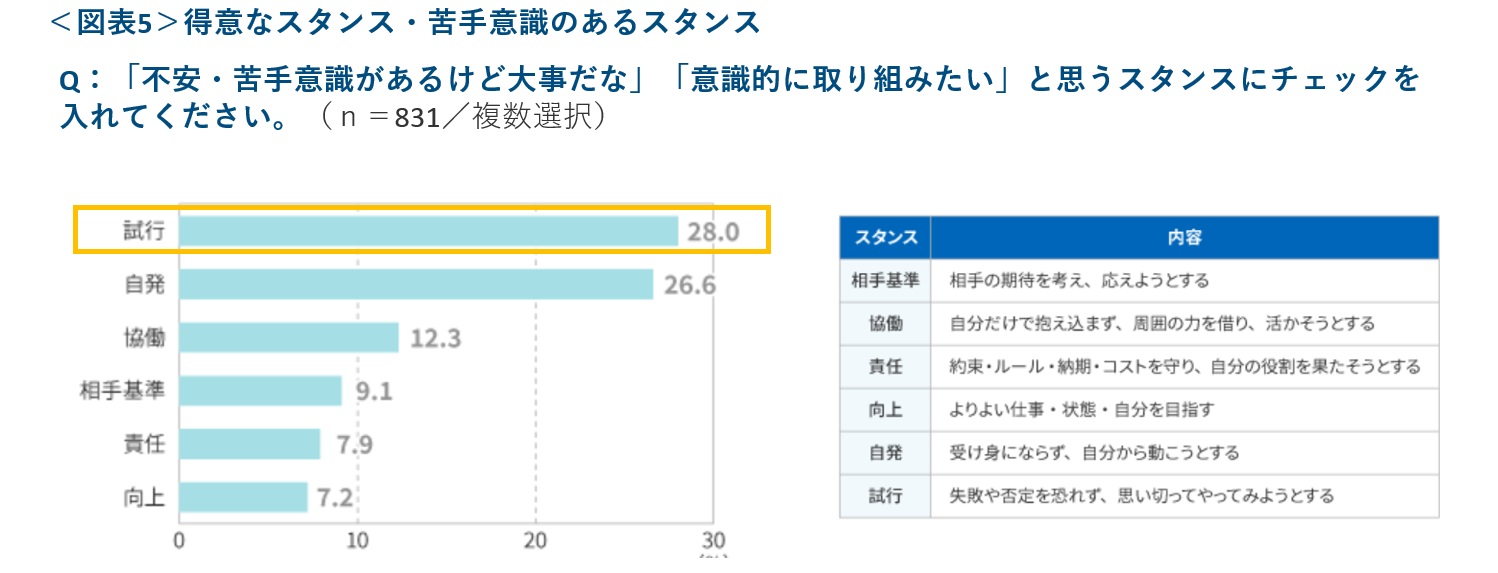

3)試す重要性は理解しているが、「失敗」を恐れる今の新入社員の傾向

しかし、最近の新入社員の傾向として、「試す」重要性は理解しているが、「失敗」は怖いという状況もあります。

引用:リクルートマネジメントソリューションズ 2023年新入社員 意識調査

実際に、多くの人事・現場の方から、新入社員が失敗を恐れて、行動に移さない。という声を多くお聞きします。

行動に移さない新入社員に対し、「周囲はやる気を感じられず支援を減らし、新入社員の成長は更に鈍化していく」という悪循環に陥りかねません。

はじめから成長したいという意思、そして行動力の両者を持てていない新入社員も多くなってきています。組織としては、それらを促せるような取り組みを行う必要があります。

【参考コラム】最近の若手社員の特徴とは?効果的に育成を行う4つのポイントも詳しく解説

4)組織・育成側ができる、新入社員への3つのサポート

新入社員が「成長したいという意志」と失敗を恐れず「行動」してもらうために、組織が実践できることは3つあります。

・新入社員のありたい姿と組織が求める姿を統合する

・新入社員を歓迎し、皆で育成していこうという文化を創る

・こまめなフィードバックを行う

①新入社員のありたい姿と組織が求める姿を統合する

まず、新入社員に、成長したいという意志を持ってもらうために、新入社員のありたい姿と組織が求める姿を統合することが大切です。

新入社員のありたい姿と組織が求める姿が統合できた時に、新入社員が「この会社で仕事をすることで、自分のありたい姿を叶えられる」と思え、主体性を持って前向きに動き出すことができるようになるためです。この統合は研修や1on1の中でアプローチすることができます。

研修でも1on1でも大きな流れは変わりません。まず新入社員自身のありたい姿を描き、そのために今の仕事がどのような影響をもつか考えます。ここで当社の配属前研修やフォロー研修で行うワークを一つ例に出して、お伝えします。

ありたい姿を描いた上で、自身の成長ストーリー(研修期間や実際の業務)を語る、リフレクションワーク

このワークによって、自身の強み・可能性を見出し、成長実感を探し、自身のありたい姿を目指すための道筋を探します。

経営陣に創業期~未来に成し遂げたいことなどを語ってもらう、ストーリーテリング

この時間を設けることで、新入社員が組織として大切なことを探求することができます。

これからの行動指針を仲間と共に考える、ネクストアクション作成ワーク

このワークを通し、これからどうしていくかを言語化し明確にすることができるため、次の日から意識しやすくなります。

自分が今行っている業務が、自身のありたい姿に繋がっていることがわかると、ただの業務がありたい姿に近づくための1歩という認識に変わり、成長したいという意志と行動力を持つことに繋がっていきます。

上記の各ワークの詳しい内容については、ぜひお気軽にお問合せください。

②新入社員を歓迎し、全員で育成に携われるような文化を創る

新入社員が成長したいという意志を持ち、失敗を恐れずに行動にうつすためには、周囲から支援してもらえている、という感覚も重要です。新入社員を歓迎し、全社員で育成に携わっていけるような文化を創ることが大切です。

新入社員にとって、組織に受け入れられていない感覚や孤独感があると不安感情が高まり、居心地が悪く、成長したいという意思や、積極的に行動に移していこうという意識を持ちづらくなります。

不安感や孤独感を感じさせず、新入社員を歓迎し、一部の社員だけでなく全員で育成していこうという文化があると、成長したいという意志と行動力を持ちやすくなります。

オンボーディングの強化

Feldman, D. C. (1977)の研究によると、新入社員が職場の仲間に受け入れられたと感じる(受容感)には、平均2.7ヶ月かかると言われています。そのため、特に入社後3ヶ月間は研修やOJTを通して丁寧に育成し、受け入れの土台を創っていくことが必要です。

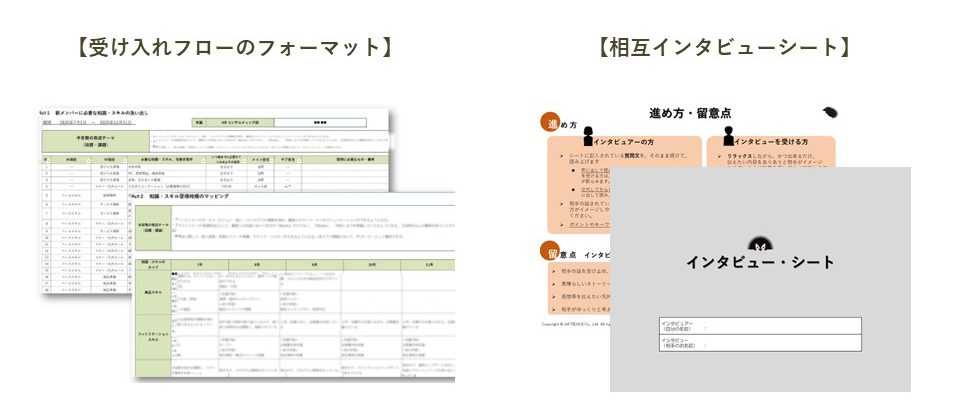

特に、大切に扱って欲しいのがオンボーディングです。オンボーディングとは、企業が新たに採用した社員の「受け入れ~定着・活躍」を早期に行なうための一連のプロセスのことです。当社では、オンボーディングの支援にも力を入れており、オンボーディングを強化するためのツールの提供も行っています。

※ 当社 資料より一部抜粋

また、新入社員に孤独感を感じさせないためにも、1年間の育成計画を設計して全社員に共有しておくことをおすすめします。

1年間を通して、いつ何をできるようになっていて欲しいかが明確になっていると、毎月やるべきことがわかるため、新入社員を放置せず、全社員がそこに向かえるように支援を行うことができます。

【参考コラム】

新入社員のオンボーディング|押さえるべき3つの観点と効果的なツールの活用法

OJT体制の整備

全社員で新入社員育成に携わっていくような文化を醸成していくためには、OJTの体制を整ていくことが不可欠です。特に意識いただきたいポイントは、次の3つです。

・新入社員・トレーナー双方にとって良い経験となるための設計を行う

・管理職・トレーナー・新入社員の3者構造をつくる

・組織全体が新入社員に関わる状態をつくる

上記ポイントの詳しい内容は、【OJT研修】効果を高めるための目的・内容・進め方にて解説をしています。ぜひ、あわせてご参考ください。

③こまめなフィードバックを行う

新入社員が、成長したいという意志を持ち、行動を維持するためには、こまめなフィードバックを行う必要があります。

こまめなフィードバックがあることで、日々の業務を都度アップデートしていくことができ、自分の行動が組織にとって良い影響を与えられているかどうかを認識することができるためです。

フィードバックのポイントは5つあります。

1、「ポジティブ:ネガティブ」は「5:1」の割合を意識する

2、新入社員の「自己」ではなく「行動」に焦点を当てる

3、コンパクトに、日常的に、高頻度で行う

4、業務支援・内省支援・精神支援の3つを押さえている

5、チームで相互にフィードバックし合える仕組みを創る

1、「ポジティブ:ネガティブ」は「5:1」の割合を意識する

「5:1」の割合については、夫婦の離婚率予測で有名なジョン・ゴットマン博士(Dr. John Gottman)が、この割合で互いに関わると良好に夫婦関係を維持できる、という研究結果を導き出したことからです。この研究結果は、リーダーシップやフィードバックの分野においても大きな影響を与えています。

ただ、無理やり良いことをでっちあげて褒めても意味はありません。日々のちょっとしたやり取りをポジティブに行うという意識を持つことがポイントです。

2、新入社員の「自己」ではなく「行動」に焦点を当てる

「あなた」を主語にフィードバックすると、受け手である新入社員は「自分はダメなんだ…」と自分自身が否定されたように感じ、自己嫌悪に陥りやすくなってしまうことがあります。

「本人の行動」を主語にフィードバックを行うと、「この行動を変えていけばいいんだ!」と理解でき、新入社員にとっても次の行動にも繋げやすくなり、フィードバックの効果も出やすくなります。

3、コンパクトに、日常的に、高頻度で行う

一度の情報量が多いフィードバックは、受け手が理解するのに負担がかかり、次の行動に繋がりにくくなってしまいます。対して、的を絞ったこまめなフィードバックは「これならできそう」と受け手にも思ってもらえます。

さらに高頻度でのフィードバックがあることで、改善のチャンスが増えれば、前進感や成長実感にも繋がり、新入社員にとってもフィードバックの効果を実感しやすくなるはずです。

4、業務支援・内省支援・精神支援の3つを押さえている

中原淳氏の「フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術」によると、職場で人が育つためには、業務支援、内省支援、精神支援の3つの支援を他者から受ける必要があると言っています。

・業務支援:仕事のやり方を教え、必要に応じてアドバイスをすること

・内省支援:振り返りを促してあげること。客観的な意見を伝えて、本人の気付きを促すこと

・精神支援:励まし褒めること。本人の感情のケアをすること

これらの3つがバランスよく意識したフィードバックができると、成長を促すことに繋がります。精神支援については、人事・トレーナー・先輩だけでは難しい部分もあるかもしれません。

同期間でも関係性を築けるよう、定期的に新入社員同士で集まることができる機会を設けることも効果が見込めるかもしれません。

5、チームで相互にフィードバックし合える仕組みを創る

フィードバックする・されるという一方通行な関係性ではなく、チームメンバー同士で気軽にフィードバックし合える機会や仕組みを創ることは、新入社員の成長を促すために重要です。

例えば、当社では上司と新入社員が営業同行する場面で、「テーマ(「お客様との関係性構築」やヒアリングなど」)を渡し、学びになった点/よく分からない・気になった点の2点を考えて、商談後に伝えてもらう」といった内容を行っています。学んでほしい観点を事前に伝えておくと、新入社員も伝えやすくなりますし、結果として、上司も多様な視点を取り入れたフィードバックをしやすくなります。

新入社員の中には、成長したい意思を持って行動しても、なかなか結果がついてこない方もいるかもしれません。新入社員から成長したいという意思や行動を感じたら、その言動に対してポジティブフィードバックをするようにしましょう。

新入社員に対して成長したいという意志と行動力は伝わっているよ、というメッセージにもなりますし、結果が出ないことによるモチベーション低下を防ぐこともできます。

ポイントを意識したこまめなフィードバックがあると、新入社員の成長したいという意志と行動力を促すことに繋がるのです。

【参考コラム】

新入社員育成のカギ!フィードバックする時に知っておきたい5つのポイント

3)まとめ

今回は、当社が新入社員にとって1番大切なことだと考えている「成長したいという意思を持ち、恐れずに毎日の行動を変えていく」ことの大切さと具体策をお伝えしました。

成長したいという意志があると、日々の小さな事柄からも学びを得ることができますし、自身で成長するために必要だと感じた行動を積極的に行うことに繋がります。。

このような姿勢で仕事に取り組んでいる新入社員をみると、周囲もフォローしたくなり、さらに周りの支援・応援を受けることでより成長に繋がります。始めは誰でもサポートしてもらわないと仕事を進められないことがほとんどです。周囲の人が気持ちよく支援できている状態は、新入社員にとてもポジティブな影響を与えます。

新入社員が成長したいという意志と行動力を持ち続けられるために、それらを意識している組織が実践できることは3つです。

①自身のありたい姿と組織が求める姿が統合する

「この会社で仕事をすることで、自分のありたい姿を叶えられる」と思え、主体性を持って前向きに動き出すことができるようになります。

②新入社員を歓迎し、皆で育成していこうという文化を創る

新入社員にとって、組織に受け入れられていない感覚や孤独感があると不安感情が高まり、居心地が悪く、積極的に仕事に取り組んでいこうという意識を持ちづらくなるためです。

③こまめなフィードバックを行う

あることで、日々の業務を都度アップデートしていくことができますし、自分が行っていることが組織から見て良い影響を与えているのか、そうではないのかを認識することができます。

この3つのことを意識して新入社員に成長したいという意思と行動力を促せるように、今から自組織で行うべきことを検討していただけたらと思います。

このコラムを読んで、新入社員にとって大切なことが「成長したいという意思と行動力があること」と言語化でき、背景も理解できたと思いますので、自組織の新入社員へのメッセージとして伝えられるようにしましょう。大切なことを意識して新入社員を育成することで、活躍する新入社員が増えていくことに期待ができます。

研修でお悩みの方へ

研修は、内容次第で成果が大きく変わります。もしも現在、自社の課題を解決できる最適な研修を探しているのであれば、アーティエンスまでご相談ください。

新入社員研修から管理職研修、組織開発まで、お客様の課題解決にこだわり、多くの実績を生み出してきたプロフェッショナルが、貴社の課題にあわせた最適なプランをご提案させていただきます。