- [ コラム ]

【上司・人事必見】新入社員のお悩みランキングTOP10と対応策

- 「今の新入社員は、どんなことに悩んでいるんだろう?」新入社員を育成する人事やトレーナー、上司の立場であれば、誰しもが考えたことがあるのではないでしょうか。本コラムでは、当社が毎月1回、新入社員に実施しているパルスサーベイGrowthからの新

- 詳細を見る

新入社員研修をきついと感じる4つの要因|「きつい」から「成長した」と思える体験にするには

更新日: ー

作成日:2022.12.8

「新入社員から『新入社員研修がきつい』と言われたが、どうればいいのか?」

と悩み、本コラムにたどり着いたのではないでしょうか。

人事や組織側としては「そんなに大変な研修をやっているわけではないと思うが、何がきついのか、理解ができない」と感じる方もいるでしょう。

しかし、新入社員が「きつい」というネガティブな感情を持ち続けたままだと、組織に対してもネガティブな感情を抱くリスクが高まります。最悪の場合、早期離職にも繋がりかねません。

そこで本コラムでは、新入社員研修がきついと感じる要因や対処法についてお伝えします。

本コラムをお読みいただき、新入社員研修をきついと感じている新入社員へのフォローを実施したり、研修企画の際にお役立ていただければ幸いです。

目次

1)新入社員研修をきついと感じる4つの要因

新入社員研修を「きつい」と感じるのは、新入社員にとって4つの『変化』が生じるためです。

人はこれまでと違う『変化』があるとストレスやネガティブな感情を抱きやすくなります。

新入社員研修を受講する新入社員は、学生から社会人へと変わる、人生の中でも大きな転換期、まさに『変化』の最中にいます。『変化』は次の4つに分けられます。

1)環境の変化

2)スピードの変化

3)行動の変化

4)価値観の変化

それぞれについて詳しくお伝えします。

1)環境の変化

一つ目は環境の変化です。入社直後に実施される新入社員研修では、まだ社会人としての環境に慣れていない新入社員が多くいます。

毎朝決まった時間に起床することや、通勤ラッシュでの移動、7~8時間の業務時間に集中し続けるということは、学生生活の中でもあまり経験がなく、社会人としての体力も身に付いていません。新入社員研修中に居眠りをしていたり、集中力が保てていないと感じた場合は、新入社員が環境の変化に適応できていない可能性が考えられます。

その場合、体力的にも「新入社員研修がきつい」と感じてしまうことがあります。

2)スピードの変化

二つ目はスピードの変化です。学生と社会人では求められるスピード感が異なる場合が多く、そのことに対してプレッシャーを感じることがあるでしょう。

例えば、研修でビジネスマナーを学んだとします。社会人として、学んだ当日からビジネスマナーを意識して行動することが求められます。しかし、学んだこと全てを習得できていない状態のまま、翌日も新しいことを次々に学んでいくため、知っているのに出来ないことが増えます。

そういった状況が続いたり、他者から指摘されると、プレッシャーを感じたり、「新入社員研修がきつい」といったネガティブな感情を抱いてしまうことがあります。

3)行動の変化

三つ目は行動の変化です。新入社員研修では、そこまでの関係性が築けていない人とのグループワークが多くあります。学生時代は、気が合う人と自分のペースで行動することが出来ました。それが社会人となり、初対面だったり、まだそこまで親しくない人とも一緒に行動していくことを求められると、「きつい」と感じてしまうこともあるでしょう。

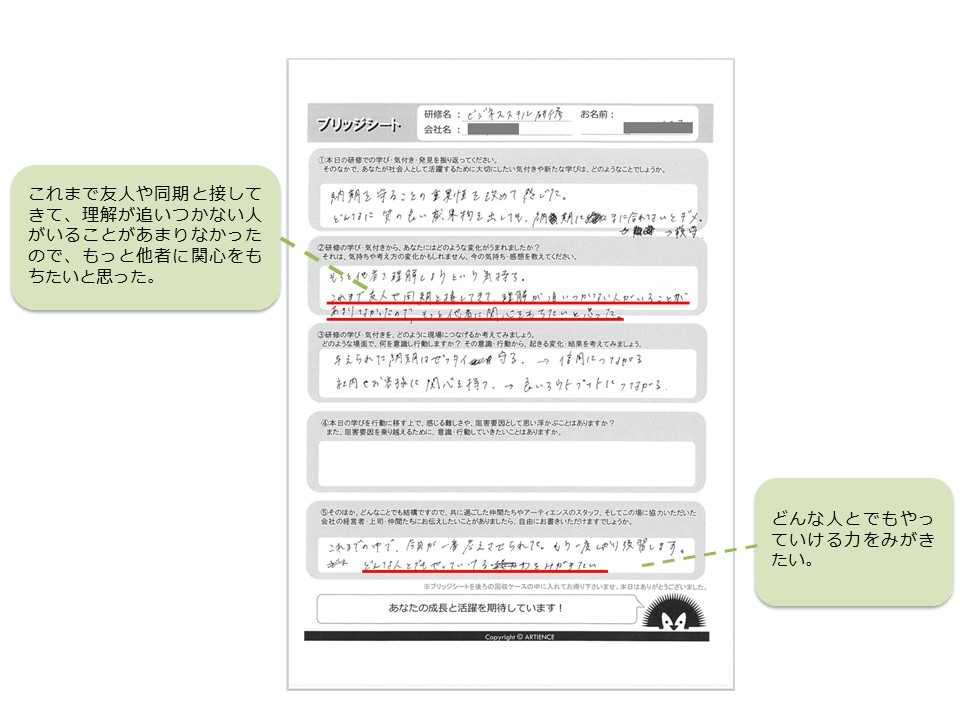

新入社員研修では、これまで以上に他者を気遣ったり、時にはイライラしたり、悲しくなったりといった場面に向き合う機会も多くなります。実際、当社で実施した4月の新入社員研修で、チームとして動くことに難しさを感じているというコメントを書いている新入社員もいました ※ ビジネススキル研修のブリッジシート(アンケート)より

※ ビジネススキル研修のブリッジシート(アンケート)より

4)価値観の変化

四つ目は価値観の変化です。社会人としての言動が求められるようになり、学生だった今までの価値観から変化しなければならないことがあると「きつい」と感じる要因にもなります。

新入社員研修の中で、「こうあるべきです」というような決めつけの意味合いを含んで伝えられると、言われるがままやらなければならず、新入社員自身の意見や考えを持てないように感じてきついと感じる、ということも考えられます。最近の新入社員は、多様性を受容することが良しとされる環境で育ってきたため、決めつけられるような伝え方をされても府に落ちず、会社のやり方に縛られる感じがきついと感じるためです。

例えば、「社会人として組織に価値を生み出すべきです」とか「ビジネスマナーの中で、女性は肌色のストッキングをはかなければいけません」「エレベーターに乗ったらここに立たなければいけません」などと言われると、自分の考えや価値観を受け入れてくれないと感じ、自分らしさが無くなってしまうことにきつさを感じている、ということもあります。

そのため、ルールを伝えるというよりも、相手を気遣う心を大切にするということの一つとしてルールが存在する、ということを伝えられると、「あるべき」のように聞こえず、新入社員は受け入れやすくなります。

◇ ◇ ◇

新入社員は、環境、求められるスピードや行動、そして価値観の変化が要因となり、「きつさ」を感じていると考えられます。これら4つの変化は、新入社員の中でも差があり、また組織からコントロールを行うのは難しいです。そのため、企画の段階でこれらの変化に対して対策をしておくことが必要になります。

2)「新入社員研修がきつい」を放置してはいけない理由

「新入社員研修がきつい」と感じる新入社員を放置しておくと、組織に対してネガティブなイメージを持ってしまうというリスクがあります。

きついという言葉にはネガティブな感情が含まれているため、その感情を持ち続けていると、新入社員研修の学びが身に付きにくくなったり、新入社員研修を実施している組織に対してもネガティブな感情を抱えてしまう可能性があるためです。

新入社員研修から得られる学びが弱くなるのは、新入社員研修への集中度合いや参加意識が下がり、楽したいとか、この研修は意味があるのか、というネガティブなエネルギーが働いてしまいやすくなるためです。

実際に、新入社員研修へのきつさを感じた方は、研修内でのワークへの参加度合いが少なく、人から振られないと話さないという状態になる方もいます。組織に対してネガティブな感情を持ちやすくなるというのは、新入社員が始めの段階で「会社はきつい」と意識付けをされてしまうと、会社に対する期待やワクワク感を持ちにくくなってしまうためです。

当社の4月の新入社員研修の中でも、新入社員が「社会人になると自由が無くなるから嫌だなと思っている」というようなコメントをしている方がいました。

元々会社で働くことにネガティブなイメージを持っている場合は、ネガティブな感情が強くなってしまいます。そうなると、会社のネガティブな面ばかりに目が行くようになってしまったりと、なかなかワクワク感を醸成することが難しくなってしまうのです。実際に、新入社員研修期間にきつさを感じてしまい、1ヵ月も経たないうちに離職してしまった新入社員もいらっしゃいました。

このように、新入社員が新入社員研修をきついと思っている場合は、ネガティブな感情が生まれているタイミングのため、新入社員にこの組織にいたくないと思われないためにも、そのままにするのではなく対処をする必要があります。

3)「新入社員研修がきつい」と感じた際の5つの対処法

「新入社員研修がきつい」と感じた際の5つの対処法をご紹介します。

この時に大切なのは、新入社員が「新入社員研修がきつい」ではなく、「新入社員研修によって成長している・成長するために必要である」という感情にシフトし、ポジティブな感情を持ってもらうことです。

1)社会人として必要な体力は慣れることしかないと伝える

朝定時までに出社することや、業務時間に集中し続けるための体力は、回数をこなすと自然と身に付くことを伝え、やがてきつくなくなる時が来ると想像できるようにします。

社会人の生活に慣れることは、これから社会人として生活をしていく中で必要不可欠なことであることは新入社員も理解しているはずなので、きつい状態が一定期間のみということを分かるようにするためです。

例えば、新入社員の中で、社会人の生活に慣れるまで1ヵ月はかかった、などと先輩の例を伝えておくと、今の状態は1ヵ月のみで終わるというゴールが見えるため、それまで頑張ろうと思えるようになります。乗り越えなければいけない壁だと分かっている場合は、ゴールを提示して、それまで頑張ろうと思ってもらえるようにすることが必要です。

2)ミスや失敗を通して成長していくことを伝える

学んだことを活かすことができずにミスしてしまっても、その経験ができたことで成長に近づく、ということを伝えて、成長を期待できるようにします。ミスや失敗をネガティブなことだと捉えてしまうと、自分の出来なさに落ち込んで精神的にきつさを感じてしまいます。明るい未来を想像できるようにすることで、ネガティブな感情から前向きに捉え直してもらうためです。

このときも、誰かの例を提示してあげると新入社員は希望を持ちやすくなります。

例えば、「今ではマネージャーになっている〇〇さんだけど、新入社員研修の中ではまともに報連相が出来なくて何度もやり直しになっていたんですよ。でも研修で鍛えられたおかげで、新入社員の中で身に付いたのは早かったと思う。」などと伝えると、ミスをするのは自分だけではないし、失敗によって成長することをイメージすることができます。

組織としては、学んだことをすぐに使いこなせるようになって欲しいと思いますが、実際には難しい部分もあるため、経験を積んでいく中で使いこなせるようになれば大丈夫ということをメッセージとして伝えるようにしましょう。

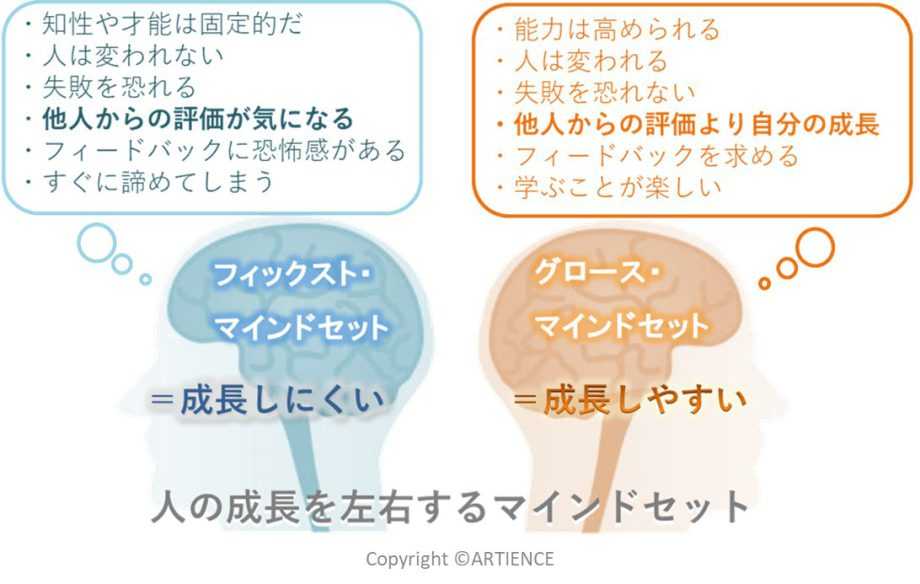

マインドセットは、グロース・マインドセットとフィックスト・マインドセットの2種類あると言われています。グロース・マインドセットは変わることができるという考え方を持っているため、成長しやすい状態になります。一方、フィックスト・マインドセットは変えることができないという考えによって成長しにくい状態を作り出してしまう考え方です。

3)チームで動くことの何に対してきついと感じるかを一緒に考えてみる

チームで行動することの何に対してきついと感じるのかを明確にしていくと、対処方を考えることができるようになります。チームで行動することには、意見を発言すること、他の人のペースに合わせること、自分の意見が採用されないことなど、要素を細分化していくことができるため、改善策を考えやすくなるのです。

例えば、自分の意見が採用されないことにきついと感じる場合は、自分の意見や自分を否定されているように感じたのかもしれません。その際は、チームで行動するという中の、自分の意見や自分を否定されたと感じることへの対処が必要だと分かります。この場合は、自分の意見が採用されるかどうかではなく、アウトプットが良くなるかどうかを軸として考えられるようになると、きつさが軽減されるということに繋がるかもしれません。

このように、行動の変化によって、何にきつさを感じているのかが明確になれば、対処法を検討することができるようになります。そのため、まずは、原因を明確にするということを新入社員と一緒に行っていただけたらと思います。

4)年の近い先輩から研修をどう乗り越えたかを聞く時間を作る

年の近い先輩から新入社員研修のきつさと、研修が今後仕事の中でどう活きてくるかという話を聞くことで、きつさを乗り越えた先の明るい未来を想像できるようにします。研修での悩みについて年の近い先輩に相談できると、似たような経験をしているはずなので、共感してもらえたり、研修を乗り越える具体的なアドバイスをもらいやすいためです。

例えば、新入社員研修期間中の半ばに、年の近い先輩との交流会を設置します。対面で実施する場合は、新入社員5名につき若手社員1名の人数が話しやすくてお勧めですが、若手社員にどれだけ手伝ってもらえるかによって、柔軟に対応して頂いて大丈夫です。オンラインの場合は、新入社員34名につき若手社員1名のバランスが良いでしょう。

また、若手社員は誰でもいいわけではなく、仕事に難しさを感じながらも前向きに取り組んでいたり、組織として評価している人を選ぶようにしましょう。そうすると、新入社員のロールモデルとなり、新入社員の成長にプラスの影響をもたらします。

交流会では、グループの中で、新入社員が今不安に思っていることを若手社員に質問し、具体的な乗り越え方を知ることで、新入社員自身が勝手に作り出していたきつさを無くし、成長していくことにワクワクしている状態になることを目指します。そうすることで、研修で学ぶ意欲も高まり、学びを深めることに繋がります。

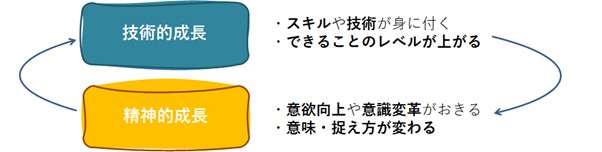

新入社員が自律自走するための成長に必要な要素には、技術的成長と精神的成長があります。

技術的成長は、スキルや技術が身に付くことを指します。 一方で、精神的成長は、物事への意識・捉え方が変わる、意欲や意識の向上などの内面的な変化を指し、技術的成長と比較すると感じにくいと言われています。

精神的成長が得られると、仕事に対するモチベーションが向上し、自身のキャリアをより主体的に捉えられるようになります。そして、そのような個人の成長・変化は、チームや組織にもポジティブな影響をもたらします。

新入社員と若手社員の交流会を行う際は、人としての成熟度が高い若手社員を選ぶことをお勧めします。交流会で、新入社員研修で感じているきつさを先輩方はどう乗り越えたのかを聞くことで、新たな視点が生まれたり、きつさを乗り越えた先にある成長に期待ができる状態になります。そうすると、きついというネガティブな感情ではなく、成長のための壁という認識に変わり、困難に対しても前向きに取り組めるようになっていきます。

5)あるべき論で伝えないように依頼する

こちらは、研修講師に対する対処策になります。「あるべき論」で伝えるのではなく、新入社員に問いかけをして新入社員自身で気付くような設計にしてもらうことで、縛られているようなきつさを感じなくなります。最近の新入社員は、言われたからやると行動するのではなく、言われたことに意味があると感じて行動する人が多いためです。

例えば、ビジネスマナーを学ぶ時も、「社会人になったらビジネスマナーを身に付けるべきです」と研修が始まると、新入社員のなぜ?が解決されていないため、ビジネスマナーを身に付ける意味を見出せず、身に付ける必要があるとは思えなくなってしまいます。そのため、当社では、ビジネスマナー研修の際に新入社員に次のような問いかけをしています。 ※ 当社ビジネスマナー研修より一部抜粋

※ 当社ビジネスマナー研修より一部抜粋

この質問を通して新入社員が考えたことは、誰から言われたわけでもなく、新入社員自身で考えたことです。そのため、「社会人にとってマナーって必要だよな」という感覚を持つことができます。研修の始めで、社会人にとってマナーが必要だと気付くことができれば、具体的なビジネスマナーを学ぶことにきつさは感じないでしょう。

講師が答えを持っているというスタンスではなく、新入社員が答えを見つけに行くという意識で研修を設計してもらうと、新入社員の意見や価値観が反映され、きつさは感じなくなるのです。

4)「きつい」から「成長している」と感じてもらうための施策

新入社員研修が「きつい」というネガティブな感情ではなく、「成長につながっている」「充実している」といったポジティブな感情を持ってもらうための2つの施策をご紹介します。

1)入社前からオンボーディングを実施する

オンボーディングを実施することで、学生時代と社会人の変化、そして組織に抱いているイメージとリアルの変化を弱くします。この変化のことをリアリティショック(※)といいます。

「現実と理想のギャップに衝撃を受けること」と定義されており、自身が描いていたイメージと、実際の仕事内容や人間関係などに乖離があることで、不安感や喪失感、諦めの気持ちを抱いてしまうことを言います。その度合いによっては、早期離職や休職を招く要因にもなります。

アメリカの組織心理学者のE.C.ヒューズによって提唱され、マサチューセッツ工科大学のエドガー・シャイン教授によって広められました。

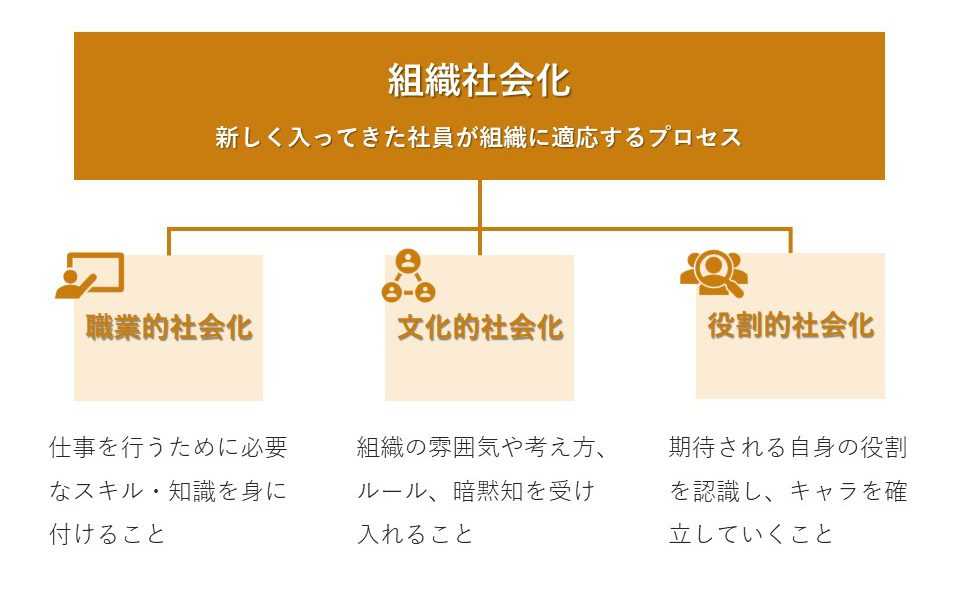

新入社員研修のきつさは変化によるものであるため、変化を弱くすることできつさの軽減に繋がります。オンボーディングを丁寧に行うことで、新入社員にとって環境の変化が起こる準備を行う時間にもなります。効果的なオンボーディングを行うためには、「組織社会化の3つの軸」を抑えている必要があります。 ※ 当社資料より一部抜粋

※ 当社資料より一部抜粋

職業的社会化に対する入社前の施策

入社前に、社会人や組織の基礎情報として必要なスキルの参考本を伝えるようにします。一度にたくさんの情報量をインプットして成果に繋げるというスピードの変化にきつさを感じているため、入社前までにできることを事前に伝えることで、学んでから実践するまでのスピードを緩めることができるためです。

例えば、ビジネスマナーやロジカルシンキングの参考本、また専門知識が必要な場合はその参考本などです。事前にできることがあると、入社後ついていくことに不安を感じている新入社員にとって安心することができます。ただ、この時に参考本を提示はしますが、やったか否かは言及しないことがポイントです。課題として渡してしまうと、負担に感じてしまう新入社員もいるためです。あくまでも補助としてやりたい人だけやれる状態を作るようにしましょう。

【参考】【新入社員育成のプロが厳選】新社会人におすすめ本16選!成長につながる渡し方

文化的社会化に対する入社前の施策

入社前から新入社員同士や人事、先輩方との関係性を築き、入社した時にはお互いを知っている状態になっているようにします。社会人になるにあたって、大きな行動の変化はチームで行動することです。お互いに知っている状態を作っておくことで、新入社員研修で分からないところを支え合ったり、協力し合ったり、相談をしやすくなります。

入社前から関係性を築く方法としては、内定式の時などにスラックなど気軽にメッセージを送信できるコミュニケーションツールで人事と新入社員のグループを作り、会社のことや、新入社員からの相談に答えられるようにすることが一つの案として考えられます。他には、月に1度、社員交流会として人事以外のメンバーと話せる機会を作るのも、会社への期待感を促すことができるためお勧めです。

【参考】内定者研修・懇親会にも!内定者のチームビルディングを高める施策とポイント

役割的社会化に対する入社前の施策

新入社員が何を期待されているのかを理解できている状態にします。スピードの変化や行動の変化を感じる強さの度合いは、いつの段階で、どこまで期待されているかを明確にできると、過度な焦りは無くなります。そして、成長できそうという期待に変わるのです。

採用面接や内定式の時などに、組織は新入社員に何を期待しているのか、いつまでに何ができるようになって欲しいと思っているのかを伝えられると、自身の役割を認識することができます。

【参考】新入社員の離職を防ぐ!オンボーディングの具体施策と成功の3つのポイント

2)講師の質を確認する

新入社員研修を企画する際は、研修内容だけでなく講師の質を確認するようにしましょう。いくら研修内容が良くても、講師があるべき論ばかりで伝える人や、自分が正解を持っていると思っている人だと、新入社員に価値観の変化を強く感じさせてしまうためです。

講師の質を確認するための方法としては、研修講師としての経験年数や、現在の学びの状況、今までのビジネスの経験の情報をもらうようにします。経験年数が長いと、基本的にはその分柔軟性も身に付いていることが多いです。ただ、古い研修のままでは意味がないため、最近の新入社員に合わせられるように常に学んでいることもポイントです。また、講師のビジネス経験を見ることで、体験談として話してもらえる内容が分かるため、出来れば自組織と業種が似ていると良いと思います。

もし、事前に打合せができる場合は、次のことを確認してみてください。

最近の新入社員の傾向と、講師として意識していること

人事として感じている新入社員の悩みや課題と合致していたら、最近の新入社員にも対応出来そうと判断できます。具体的には、「最近の新入社員や若手社員にはどのような傾向があり、どう思うか?その理由は?」と聞くとよいでしょう。

一方通行ではなく、双方向のコミュニケーションが出来そうか

打ち合わせで、講師が一方的に話していると、研修も新入社員の話を聞こうとせず、一方的に伝えるスタイルが懸念されます。その場合は、研修内で新入社員とどのようなコミュニケーションを取っているのか事例を教えてもらうようにしましょう。

トラブルが起きた時の柔軟性

研修内でトラブルが起きた時にどのように対応したかによって、講師の柔軟性を見ることができます。講師はプログラムをその通りにやることではなく、新入社員の理解度や集中度合いに合わせて研修内容を調整し、最終的に新入社員が学びを身に付けることを目的としていなければいけません。そのため、決められた内容をただ行うという講師ではなく、状況に合わせて柔軟に対応できる講師に依頼するようにしましょう。

具体的に確認する内容は、新入社員研修で大変だったエピソードか、もしくは問題行動や発言を起こした新入社員に対して、どのような対応を取ったか聞いてみるといいでしょう。

5)まとめ

本コラムでは、新入社員が「新入社員研修をきつい」と感じる要因として、4つ変化があるとお伝えしました。

・環境の変化

・スピードの変化

・行動の変化

・価値観の変化

それぞれの変化に対する対処法を参考にいただき、「新入社員研修がきつい」ではなく「成長している、成長するために必要である」というポジティブに近い感情を持ってもらうよう設計していきましょう。

なお、当社でも新入社員研修を実施しております。新入社員が研修を通じて「大変だけど、成長している」とポジティブに感じていただける内容を設計しております。是非お気軽にお問い合わせください。