-

[ コラム ]

【管理職へのおすすめ本18選】管理職の6つの悩みを解決

- 管理職としてさまざまな悩みを抱えていても、相談相手がおらず解決の糸口が見えない方は多いのではないでしょうか。そこで本コラムでは、管理職が抱えやすい次の6つのお悩みに対して、おすすめの本を18冊ご紹介します。1)部下が思うように成長しない2)

- 詳細を見る

管理職のコミュニケーションに必要なのは「対話力」強化方法を解説

更新日:

経営層や人事の皆様とお話する中でよく耳にするのが、管理職層のコミュニケーションの質に起因する組織課題です。

管理職は、部下の育成だけでなく、上司・経営陣への報告連携、他部門との協業、社外関係者との折衝など、多方向にわたる関係性を担っています。

この「上下左右+社外」のコミュニケーションのどこかで齟齬や対立が生じると、現場が停滞し、組織全体の生産性や信頼性にも影響を及ぼすリスクがあります。

こうした複雑な関係性を乗り越えるために、必要なのがコミュニケーション力の中の「対話力」です。

単なる情報伝達や指示出しではなく、相互理解を深め、対立を乗り越える力が、これからの管理職には欠かせません。

本コラムでは、以下の4つのポイントをご紹介します。

・管理職に求められる4つのコミュニケーションの特徴

・なぜ今、対話力が必要なのか

・実践的な対話力の強化方法

・管理職がやってはいけない3つのコミュニケーション

管理職に対話力が備われば、意見の違いや対立も“成長と協働のきっかけ”へと変わります。

管理職一人ひとりが、関係性を築き、チームを前に進める原動力となれるような育成を行いましょう。

▼【無料DL】忙しい人向け|要点スライドでコラム内容を手早く理解!

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)管理職に求められる4つのコミュニケーション

f管理職に求められるコミュニケーションとは、「上下左右+社外」の多方向にわたるコミュニケーションです。

具体的には、以下の4つに分類されます。

①上司・経営陣とのコミュニケーション

②部下・チーム内のコミュニケーション

③部門間のコミュニケーション

④社外(顧客・外部パートナー)とのコミュニケーション

それぞれの特徴について、順に解説していきます。

①上司・経営陣とのコミュニケーション

管理職は、上司や経営の意図を理解しつつ、現場の声を正しく届ける役割が求められます。

そこで必要になるのが、経営者の考えや想いを汲み取りながら、現場の状況を報告・提言するコミュニケーションです。

例えば、あるベンチャー企業では、コロナ禍を受けてSNSマーケティングに注力する方針が打ち出されました。しかし、担当者もノウハウも不在という状態です。

このとき、ある管理職は「SNS戦略の重要性を理解した上で、現状で実施するリスク」を経営層に丁寧に問いかけました。

その問いかけを起点に、

・メンバーの稼働状況

・外部ベンダーとの連携体制の不在

・品質担保の難しさ

などの課題が整理され、経営者はSNS施策を延期し、優先すべき業務へのリソース配分を再検討する判断を行いました。

このように、現場と経営をつなぐ対話は、意思決定の質に直結します。耳が痛いことであっても、経営の意図を理解した上で、現場のリアルを誠実に伝えることが、管理職に求められるコミュニケーションです。

②部下・チーム内のコミュニケーション

部下とのコミュニケーションでは、戦略の現場レベルでの具体化と、チームの成長支援が重要です。

そこで必要になるのが、経営方針を咀嚼して伝え、目標達成に向けた支援とチームの成長を促すコミュニケーションです。

筆者の前職で印象的だった管理職は、会社の方針とチーム目標のつながりを丁寧に説明し、「この目標を達成すると、私たちの未来はこう変わる」と、メンバーの腹落ちを丁寧に促していました。

さらに、目標達成を支援しながらも、対話形式でメンバーの行動と成果を振り返り、チーム全体での学びとして蓄積。短期成果と中長期的な成長の両方を見据えたコミュニケーションを実践していました。

ただ「方針を伝える」のではなく、メンバーの理解と主体性を引き出し、目標達成のための支援(短期成果)とメンバーとチームの成長(中長期成長)にアプローチするコミュニケーションを対話形式で行うことがポイントです。

【参考コラム】管理職が部下育成で押さえるべき5ポイント|対象社員別の取り組みが鍵!

③部門間のコミュニケーション

部門間では、「全体最適」を優先しながら、部門同士の利害を統合する対話力が必要です。

そこで必要になるのが、各部門の部分最適を超えて、全体最適を実現するためのwin-winなコミュニケーションです。

筆者の前職で印象的だった管理職は、開発部門のマネージャーとして営業部からの無理な開発依頼に対して、単に拒否するのではなく、営業部のマネージャーと共にルールを見直しました。

さらに、営業会議への開発メンバーの参加や営業同行を通じて、両部門の相互理解を促進。結果として、対立構造から協力関係への転換が実現しました。

会社として何を達成するかを常に優先しつつ、対立時にはお互いの立場を理解し、接点を見出すことが、部門間連携のコミュニケーションの鍵です。

④社外(顧客・外部パートナー)とのコミュニケーション

社外との関係では、「利害関係者」ではなく「共に目的を実現する仲間」という意識で向き合うことが重要です。

そこで必要になるのが、ビジョン・目的・目標を共有し、協力体制を最大化するコミュニケーションです。

ある7名で行われたプロジェクト会議で、顧客側の責任者が突如参加し、想定外の要件変更を求める場面がありました。

その時、管理職はそのリクエストを即断したり押し返したりせず、背景を丁寧にヒアリング。最終的には本来の目的・目標を共有し直すことで、大きな仕様変更をせずに双方の納得感ある着地を実現しました。

「社外だから」「顧客だから」と壁を作るのではなく、目的を共有するパートナーとしての信頼関係を築く対話が求められます。

これら4つのコミュニケーションを円滑に進めるには、「対話力」の強化が不可欠です。

なぜ今その力が必要なのか、具体的に見ていきましょう。

2)管理職が高めるべきコミュニケーションスキルは「対話力」

理職にとって、今、最も求められるコミュニケーションスキルは「対話力」です。

「上下左右+社外」と、多方向にわたる関係者と関わる管理職の立場では、どうしても意見の違いや対立、衝突が発生します。

こうした場面で、議論だけに頼ると、勝ち負けが生まれ、遺恨が残る結果になることがあります。また、表面的なやり取りで終わらせてしまうと、当たり障りのない意思決定や、力関係に依存した一方的な結論に陥りやすくなります。

そこで必要になるのが、相手と立場や価値観を超えて向き合う「対話力」です。

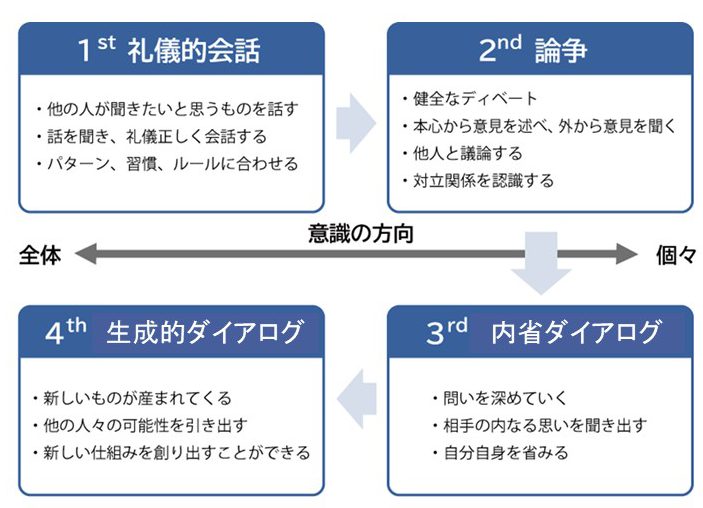

南アフリカのアパルトヘイト問題の解決にも貢献した世界的ファシリテーター、アダム・カヘン氏は、対話には「4つのレベル」があると提唱しています。

以下は、当社がその理論をもとに、わかりやすく図式化したものです。 ※ 当社、組織変革ファシリテーター育成コースより抜粋

※ 当社、組織変革ファシリテーター育成コースより抜粋

多くの会議ややり取りでは、「レベル1:礼儀的な会話(表面的な同意)」や「レベル2:論争(主張のぶつかり合い)」にとどまりがちです。しかし、複雑な問題を乗り越えるには、それを超える対話レベル(レベル3,4)が必要です。

管理職には、まさにこの“乗り越える力”としての対話力が不可欠です。

対話力は、日常のちょっとしたコミュニケーションから、会議、1on1、他部門との調整、さらには顧客との商談の場面まで、幅広いシーンで応用が可能です。

この力が身につけば、どの方向のコミュニケーションにおいても、対立を創造的な解決につなげるマネジメントができるようになります。

対話力は「関係性の質」と「意思決定の質」の両方を高め、組織全体にポジティブな影響をもたらすため、管理職のコミュニケーション力として欠かせません。

▼【無料DL】忙しい人向け|要点スライドでコラム内容を手早く理解!

3)管理職の対話力を高める2つの研修内容

管理職の対話力を育成するには、組織の状況や課題に応じて、適切な研修を選ぶことが重要です。ここでは、対話力の強化に効果的な下記2つの研修をご紹介します。

ファシリテーション研修

表面的には関係性が良好でも、建設的な議論や意見のぶつけ合いが起きない組織には、「ファシリテーション研修」が効果的です。

対話力とは、ただ「話す・聞く」だけのスキルではありません。異なる意見を受け止め、対立があっても建設的な議論へとつなげていく力です。

そして、それを実現するための“場”をつくり、進めていく技術がファシリテーションです。

つまり、対話力を高めるためには、ファシリテーションのスキルの習得が土台となります。

例えば、アーティエンスのファシリテーション研修では、以下のような内容を扱います。

・会議の目的整理と構造設計の方法

・参加者の意見を引き出す質問スキル

・合意形成へ導くファシリテーションの型

・1on1やチームミーティングへの応用方法

ファシリテーションスキルは「知っている」だけでは使いこなせません。

そのため、アーティエンスの研修ではロールプレイやケーススタディを中心に据えた実践型の構成で、現場で即活用できる内容を提供しています。

この研修を通して、管理職は会議や対話の場で「進行役」としてだけでなく、信頼を築きながら意見をまとめる“場づくりのリーダー”として行動できるようになります。

その結果、職場には次のような変化が生まれます。

・チームメンバーが安心して意見を出し合えるようになり、議論の質が高まる

・会議や話し合いが前向きで建設的なものに変わり、時間と成果の両面で生産性が向上する

・現場で意思決定が進みやすくなり、組織全体の自律性・推進力が高まる

このように、ファシリテーション研修を通して、管理職が“対話の質”を高め、チームの力を引き出せるようになります。

心理的安全性研修

管理職が強いリーダーシップを発揮して目標達成はしているが、メンバーの離職が多く、助け合いが少ない職場には、「心理的安全性向上研修」が有効です。

心理的安全性とは、「この場で自分の考えを言っても大丈夫」と感じられる状態のことです。

この土壌がなければ、どんなに優れたコミュニケーションスキルを持っていても、メンバーが萎縮して本音を言えず、建設的な議論や助け合いが生まれないため、対話は深まりません。

そのため、心理的安全性について学ぶ必要があります。

アーティエンスの心理的安全性研修では、管理職が安心して意見を交わせるチームづくりに向けて、次のような内容を学びます。

・心理的安全性の定義と、業績・離職率への影響

・管理職自身の言動がチームに与える影響の“見える化”

・メンバーが意見を言いやすくなる問いかけ・リアクションの実践

・チームの信頼関係を築くための日常コミュニケーションの工夫

座学だけでなく、対話・振り返り・ロールプレイを組み合わせた設計により、「頭で理解する」から「日々の行動が変わる」へとつなげるプログラムになっています。

この研修を通して、管理職は一方的に指示・指導する立場から、メンバーと信頼関係を築き、成長を支援する“支援型リーダー”へと変化していきます。

その結果、職場には次のような変化が期待できます。

・チーム内の会話が活性化し、問題やリスクが早期に共有されるようになる

・ミスや挑戦が許容され、イノベーションや学びが生まれやすい文化が育つ

・メンバーが互いに支援し合い、自律的に動くチームへと成長する

このように、心理的安全性の土台が整えば、管理職の対話力はより深く発揮され、「人が辞めずに成果が出る職場」が実現していきます。

管理職の対話力を高めるためには、組織の現状やチームの課題に応じて、適切な研修を選ぶことが重要です。

・建設的な議論が起きず、会議が形骸化している場合は、「ファシリテーション研修」

・成果は出ているものの、チームの関係性や離職に課題がある場合は、「心理的安全性研修」

対話力が育まれることで、チーム内に本音と信頼が行き交う環境が生まれ、現場での意思決定や協働も活性化されていきます。

その結果、管理職は「上下左右+社外」の4方向に対するコミュニケーションを的確に行い、組織の成果と信頼の両立を実現できるようになります。

4)管理職がやってはいけない3つのコミュニケーション

管理職が対話力を高め、組織を前進させるためには、「やってはいけないコミュニケーション」を知っておくことが非常に重要です。

以下の3つは、対話の本質を損ない、組織全体の発展を妨げてしまう典型的なNGパターンです。

①「上司・経営者の正解を探す」コミュニケーション

②「自分の正しさを証明する」コミュニケーション

③「自部門のメリットに固執する」コミュニケーション

順に説明します。

①「上司・経営者の正解を探す」コミュニケーション

上司や経営者の“正解”を探す姿勢は、一見、上司に従順に見えますが、管理職の思考停止と組織の硬直化を招くため危険です。

理由は2つあります。

1つ目は、経営層であっても常に正解を持っているわけではないためです。VUCA時代では、昨日の正解が今日の誤りになることもあります。

2つ目は、“正解”に従うだけでは、それ以上の成果は出ないためです。むしろ現場にとっては非現実的な判断になる可能性すらあります。

【事例】正解を探すことで生まれた現場の混乱

当社のお客様のあるメーカー様では、経営者の鶴の一声で数億円の機械を導入。しかし使い道が曖昧なまま現場に丸投げされ、今も対応に追われています。誰も経営者に対話で問いかけることがなかった結果です。

また、あるWeb系企業様では、管理職が提案した新サービスが経営陣から何度もダメ出しされ、その都度言われた通りに修正を重ねた結果、企画の軸がぶれ、成果が出ませんでした。

管理職に求められるのは「正解を探す」のではなく、「正解を創る」姿勢です。

上からの指示をそのまま受け取るのではなく、対話を通じて共に納得できる方向性をつくり出すことが、管理職に求められています。

②「自分の正しさを証明する」コミュニケーション

自分の認識が正しいことを証明しようとするコミュニケーションは、対話ではなく論争になってしまいます。

相手を言い負かすことで得られるのは「正しさ」ではなく、「遺恨」です。特に管理職の立場では、関係性や信頼が損なわれると、その後の協働や巻き込みに悪影響を及ぼします。

【事例】強い主張ではなく、問いかけで成果につながったケース

あるベンチャー企業では、コロナ禍において経営層がSNSマーケティングを推進しようとしました。そこで管理職は、「SNS戦略の重要性を理解したうえで、実施におけるリスク」について問いかけを行いました。その結果、経営者はSNS施策を延期し、優先すべき業務へのリソース配分を再検討する判断となりました。

もしこのとき、「この施策は意味がない」と真っ向から否定していたら、経営者の反発を招き、施策は強行されていたかもしれません。

しかし実際は、丁寧な対話を通じて背景や目的を共有し合い、結果として施策は延期に。納得のいく判断が実現しました。

管理職には、自分の正しさを押しつけるのではなく、相手の立場や意図に耳を傾けながら、共により良い判断へ導く、真の対話力が必要です。

③「自部門のメリットに固執する」コミュニケーション

自部門の利益やルールだけにこだわると、全体最適を損ない、組織の成長を妨げてしまいます。

組織は一つのチームだからです。

自部門の都合やルールにこだわりすぎると、他部門との連携が阻害され、全体最適を実現できなくなります。

【事例】既存ルールを超え、部門間の連携に成功

ある企業では、開発部門のマネージャーが営業部からの無理な依頼に対し、ただ拒否するのではなく、営業部門と対話を重ねて、ルールの見直しや営業同行といった改善を進めました。

結果として、両部門の関係は対立から協力へと変化し、顧客対応や成果にも良い影響が生まれました。

管理職には、全体最適を見据えて利害を調整し、協働を促す対話が求められます。自部門の利益ではなく、組織の未来に目を向けることが大切です。

以上3つのNGコミュニケーションは、いずれも「対話」ではなく、「従属」や「対立」、「自己主張」に偏った姿勢から生まれるものです。

多様な視点を受け入れ、共に答えを創り、全体を前に進める“対話力”こそが、今の管理職に必要な力です。

5)まとめ・管理職のコミュニケーション力強化はアーティエンスへ

管理職に求められるコミュニケーションとは、「上下左右+社外」のように、多方向にわたる関係性の中で信頼と成果を築いていく力です。

こうした複雑な関係性をマネジメントするには、表面的なやり取りにとどまらない、本質的な「対話力」の向上が不可欠です。

対話ではなく従属・対立・自己主張に偏ったコミュニケーションに陥ると、チームや組織の成長にブレーキをかけてしまいます。

余談になりますが、本コラムの中でご紹介した前職の管理職の同僚は、現在、次世代リーダーとして抜擢されています。もちろん能力や成果も申し分ない方ですが、なにより印象的だったのは、常に周囲との対話を大切にしながら、丁寧にコミュニケーションを重ねていた姿勢です。

多様な視点を受け入れ、共に答えを創り、全体を前に進める“対話力”が、今の管理職に必要です。

アーティエンスでは、この対話力を育むための研修として、以下のプログラムをご提供しています。

・ファシリテーション研修

・心理的安全性研修

他にも、貴社の課題や管理職層の状況に応じたオリジナル研修の企画・実施も可能です。

「管理職のコミュニケーションに課題を感じている」「何から始めるべきかわからない」そんな時は、お気軽に粗相談ください。初回の無料相談では、貴社の状況に応じた具体的なヒントや解決の方向性をご提供させていただきます。

管理職一人ひとりのコミュニケーション力を磨くことで、チームが動き、組織が前進させましょう。

▼【無料DL】忙しい人向け|要点スライドでコラム内容を手早く理解!

対話力を上げるための一つの方法として、ファシリテーションスキルを身に付けてることがおすすめです。

【公開講座】ファシリテーション力向上研修へのご参加もご検討ください。