- [ コラム ]

新入社員のストレス対策【4つの要因】と解決法・予防法

- 「新入社員のメンタル不調が増えていて心配…」「新入社員が突然離職に…。何がストレスになってしまっていたのだろうか?」新入社員のストレスケアは、どの時代でも大きな悩みの一つでしょう。マンパワーグループ社の調査によると、20代若手社員の6割以上

- 詳細を見る

若手社員のストレスマネジメント対策|自ら逆境や困難を乗り越えるレジリエンスを鍛える

更新日: ー

作成日:2022.6.10

若手社員に対して、

フィードバックへの耐性が無くて育成が難しい… 小さいことですごく落ち込んでしまいフォローが大変… 自信を持てない社員が多く、挑戦を避けたがる…

など、精神的な面で難しさを感じている人も多いのではないでしょうか。

精神的な側面は、成長を促すのも、本人が成長を感じるのも難い部分です。

しかしビジネスパーソンとして働いていく上で、精神的な成長が求められることもあるでしょう。特に若手社員は、仕事への取り組み姿勢などに対して、上司・トレーナーからのフィードバックも多いと思います。

精神的な成長が望まれる若手社員に対して、困難や逆境があっても柔軟に自らの力で乗り越えていくために必要なレジリエンスを身につけてもらうための方法をご紹介します。

【参考】より深く知るための

『オススメ』コラム

目次

1) レジリエンスとは乗り越える力・回復する力

まず、レジリエンスの定義をお伝えします。レジリエンスというのは困難や逆境があっても乗り越える力・ストレスを受けた状態から回復できる力のことを言います。

例えば、会社が赤字になってしまった時に、 「まだ頑張れる、どうやったら持ち直せるか考えよう!」と考える方もいれば、 「もうダメだ…。これからどうしていこう…」という考えになってしまう方もいます。

若手社員で考えると、自分のミスでお客様にご迷惑をかけてしまったときに

「同じ失敗を繰り返さないように、今回の失敗を成長の糧にしてより頑張っていこう!」と思う方と、「何で自分は失敗してしまったんだろう…自分は何をやってもダメなのかもしれない…」と落ち込み過ぎてしまう方もいるでしょう。

出来事は同じですが、レジリエンスがあるか否かによって物事の受け止め方が変わってきます。上記例からも分かると思いますが、レジリエンスを持っている人の方が、困難や失敗があってもチャレンジし続けることができます。

VUCAと呼ばれる変化の速い今の時代は、何が正解かが分からないため特にチャレンジし続ける力が求められています。そのような背景から、今、レジリエンスが注目されているのです。

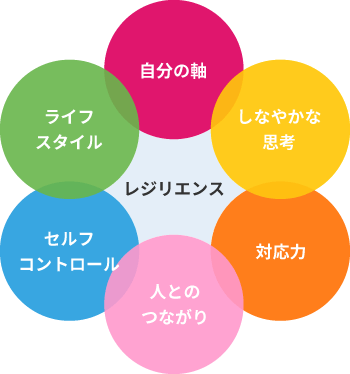

2) レジリエンスの6つの要素

レジリエンスの要素はいくつかの考え方がありますが、レジリエ研究所によるとレジリエンスは6つの要素から成り立っていると言われています。

©レジリエ研究所/Positivelives Ltd. レジリエラボ – レジリエ研究所

©レジリエ研究所/Positivelives Ltd. レジリエラボ – レジリエ研究所

①自分軸

自分が持つ判断基準のことです。 仕事において、お客様に喜んでもらうことを軸としていたら、そのために自分が何をすべきなのかを考えることができるようになります。また、自分の軸に合わないときは、やり方を変えたり、仕事を断るということもできるため、ストレスがかかりづらくなります。

②しなやかな思考

よく竹にたとえられますが、竹は強い風にも雨にもしなやかに曲がることで折れずに成長しています。同じように、軸は持ちながらも、自分ではどうにもできない配属や人間関係を自分の成長のためと思ってポジティブに活用したり、プロジェクトを進める際に他者からの意見を取り入れることができると、前を向いて進むことができるようになります。

③対応力

課題に対して解決策を考えて対応する力のことです。課題を解決するだけでなく、時には、課題から離れる、という対応を行うのも良いことがあります。その時の状態に合わせて、適切に対応することができると、やるべきことに集中できるようになります。

④人との繋がり

1人で解決・対応できないときに、支援してくれる人がいることで、一緒に困難を乗り越えたり、安心してチャレンジすることができるようになります。 その他にも、専門家やコーチなどにより新たな知識を収集したり、気づきを得ることも人とのつながりによるものです。

⑤セルフコントロール

自分の感情をコントロールする力のことを言います。 例えば、先輩から言われた言葉によって傷ついて落ち込みすぎてしまったり、言っていることが変わってイライラしたりすることもあると思いますが、その感情を自分でいったん落ち着かせて、今は仕事に取り組もうと、コントロールすることができると、人間関係を円滑に築くことができます。

⑥ライフスタイル

心身共に健康な状態のことを言います。心や体の健康を保てていると、病気になりにくいため心身が思うように動かないというストレスを持つことがありませんし、仕事に対してもモチベーションを高く保ちやすくなります。

このように、レジリエンスは6つの要素によって成り立っており、これらの要素をバランスよく身につけていくことで、ようやくレジリエンスを高めることができることが分かりました。各要素を鍛えてレジリエンスを高めていくことは大切ですが、レジリエンスのみ鍛える事にフォーカスしても、仕事において困難や逆境を乗り越えて、回復できる力が養われるかというとそういう訳ではありません。

一度レジリエンスについて俯瞰して見てみましょう。

3) ストレスマネジメントとレジリエンスの関係

レジリエンスよりも大きな概念でいうと、企業のストレスマネジメントがあります。ストレスマネジメントは3つの要素でできています。

一つ目はストレスコントロール。

これは企業や管理職が社員に与える負荷をコントロールすることです。例えば月の残業とか、働き方(例えば昼夜逆転が頻繁に変更するとか、緊張が強いられる業務を24時間対応で何ヶ月も行うとか)などを適切な管理を行う必要があります。

二つ目は社員自身の強さです。

ストレスコントロールができていても、「普通なら耐えることができること」にも社員自身が耐えることができなければ、企業がストレスコントロールができてもパフォーマンスの維持ができなくなってしまいます。これがレジリエンスです。

三つ目はサポート力です。

これは個人を支える状況が組織内に存在するかどうかです。これが充実しているとある程度レジリエンスが低くてもフォローができることで乗り越えることができるようになります。企業ではメンター制度によって新人や若手社員のサポート力とすることや、EAP(従業員支援プログラム)などでカウンセラーとの相談機会をつくることを行っています。これがサポート力となります。

このようにレジリエンスを鍛える、ということはストレスマネジメントの一つです。 そのため、レジリエンスだけを鍛えるのではなく、レジリエンスに影響するストレスコントロールとサポート力も同時に考えることが必要です。

一つ目のストレスコントロールを無視してレジリエンスを鍛えようとすることは、社員に「どんなきつい環境でも耐え抜け」といったメッセージになってしまいますので注意が必要です。 また、三つ目のサポート力を用意しない中でレジリエンスを鍛えようとすることは社員に「誰も助けないけど一人で頑張れ」といったメッセージになってしまいます。

レジリエンスという言葉が先行してしまって、社員自身の強さのみにフォーカスしてしまいがちですが、まず組織としてストレスマネジメントの全体像を設計し、その中で個人をどのように鍛えるのかを検討していくことが必要になってきます。

4) 最近の若者の傾向

特に最近の若者の傾向として、失敗への恐れや自信の無さが挙げられます。日本能率協会マネジメントセンターが2021年6月に実施した「イマドキ新入社員の仕事に対する意識調査」によると、失敗への恐れが強く、挑戦や成功体験を積みづらい状態になっていることが分かります。

※グラフ左の「Z」と記載がある数字が2020~2021年に入社した新入社員の方の回答です。  【イマドキ新入社員意識調査2021】vol.1 Z世代の特徴 | JMAM 日本能率協会マネジメントセンター | 個人学習と研修で人材育成を支援する

【イマドキ新入社員意識調査2021】vol.1 Z世代の特徴 | JMAM 日本能率協会マネジメントセンター | 個人学習と研修で人材育成を支援する

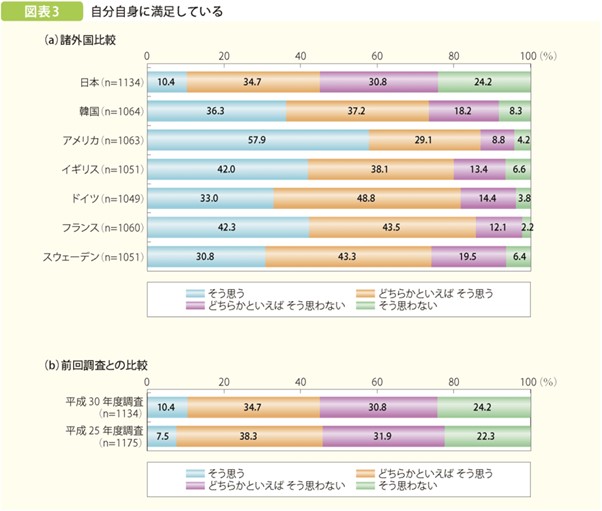

また、内閣府が13歳から満29際までの男女を対象に実施している「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」を見ると、自分自身に満足している割合は45.1%で半数以上の人が自分に満足していないということが分かります。  特集1 日本の若者意識の現状~国際比較からみえてくるもの~|令和元年版子供・若者白書(概要版) – 内閣府

特集1 日本の若者意識の現状~国際比較からみえてくるもの~|令和元年版子供・若者白書(概要版) – 内閣府

2022年4月に実施した、パルスサーベイGrowthの中でも、失敗に対する恐れや、自信のなさについてコメントしている方がいらっしゃいました。一部をご紹介します。

・社会人になって、学生の時よりも遥かに多く自主的に行動をとるという機会が増えました。その上で、成長を実感することがそれと同時に増えました。しかし、自分の意見を自信を持って発言出来ていないと思う場面がありますので、自信を持った発言に繋がるよう、しっかり根拠を持った発言が出来るよう、意識します。

・今回のアーティエンス研修では、難しい内容では考え込んでしまったり意見に自信がなくてあまり発言できていなかったなと申し訳なく思いました。これからは少しでも浮かんだら発言してみたり、そもそも頭の回転を早くできるよう、常に自分の考えを持つようにしていきます。

・研修中は自分の苦手な分野にも挑戦できたと思います。しかしこれから配属にあたってまだ自分にできることが明確でなく不安が大きいです。これからは積極的にコミュニケーションをとることや周囲を巻き込んで発信するなどの苦手分野にチャレンジしながら、自分のできることを見つけていって早く貢献できるようになりたいです

このように失敗への怖さや自信の無さを持っている若手社員だからこそ、特にレジリエンスを身につけるための支援をして頂けたらと思います。

なお参考として、若手社員のレジリエンスという観点ではなく、組織が若手社員の挑戦を抑えてしまうケースもあります。「若手社員の挑戦を阻む壁とは?」もご紹介させていただきます。

次は具体的にレジリエンスを身につけてもらうための方法をお伝えします。

5) レジリエンスに必要な2つのポイント

レジリエンスには「自己理解」と「柔軟性」が必要になります。今回、この2つをポイントにした理由は、有用であるということはもちろんですが、体感しやすく、時代に即しているためです。それぞれ具体的にどういうことなのか、見ていきましょう。

・自己理解

自己理解とは、文字通り、自分を理解してもらう事です。若手社員は、成果・体感を早く求める傾向があるため、自己理解がとても重要なアプローチとなります。今回ご紹介する「自己理解」は臨床心理学者であるカール・ロジャーズの考えをもとにしていて、「自分を理解し、その自分を受け入れていくことで、自分という器を場面場面で必要な使い方で使えること」を指します。

具体的に言うと、自分のストレス対象は何か、ストレスを感じたときにどのような反応になるかを理解できるということです。自分のストレス対象とは:どんなことがストレスなのか。誰か特定の人なのか、場面なのか、もしくは仕事内容なのかなどです。

例えばお客さまがどのように理不尽なことを言ってこようと仕事として冷静に対応することができるが、上司が理不尽なことを言ってきた時には「なぜこんなことを言われなくてはいけないのだ!」といった強いストレスを感じるということがあります。こうやって対象を明確にすることでストレス対象と接する準備や接した後のケアができるようになります。

自分のストレス反応とは:ストレスがかかった時に自動的に反応する思考や感情のことです。

例えば上司が自分の業務に関して指摘をしてくると、自分の領域を侵されたように感じてしまい、怒りを感じ、反抗的な対応になってしまうということがあります。このように自動で反応してしまう思考と感情があるのですが、それが全て悪いこと、と考えるのは早計です。反応としての思考や感情は全て悪いものではありません。 この作業は、一緒に考えることが難しいこともあるかもしれません。

そんな時は、例として「自分は若手社員のときにAさんから××と言われることがとても嫌だったんだよね」など、自身のことを伝えてあげると、若手社員も自分の場合どうだろうということが考えやすくなるかもしれません。そして、ストレス対象と反応が分かったところで、どのようにストレスに対応していけばいいかを考えます。

自分のストレス対応として考えられるのは、

②情緒を落ち着かせる

③距離を置く

です。

例えば、次のような場面があったとします。 若手社員が、日報を毎日メールで提出しないといけないことに疑問を持ち、書く時間も短縮されるし、より見やすくなると思って自信をもって改善案を上司に提案しました。 そうしたら、上司からは「今までこのやり方でやってきて勝手に変えられるのは困るから、今まで通りにして」という返事がありました。 若手社員は、今までやってきたからという理由だけでは納得できずイライラする、という状況です。

上記の場合、納得できないことがストレス対象、自分の意見を受け入れてくれなかったことに対して自分を否定されたように感じてしまいイライラするというのがストレス反応です。この時にどのようなストレス対応を行えばいいでしょうか。

①問題解決をする、②情緒を落ち着かせる、③距離を置く、のの3つだと①が良いことのように思いますが、①を行うことで満身創痍になってしまう時もあります。大事なのは状況を見て効果的に対応することです。

・柔軟性

柔軟性というのは、自己理解の「自分のストレス対応」に対して、どう対応すると良いのかではなく自分のパターンを見つけ、状況に合わせて柔軟に対応していくことです。

プラグマティズムという「効果的で場面に応じて有用なことをしていく」という考えに基づいています。これは、レジリエンスを鍛えるだけでなく、VUCAと言われる正解のない時代を生き抜くためにも必要です。 最適解を見つけることは困難な時代のため、やってみる価値があるものや効果があるものを探すことを目指します。

例えばAという出来事にはXという対応が有効だったけど、Bの場合はYの対応でいこうといったようにその場その場に応じて効果的な手段を講じることができることで、レジリエンスが鍛えられます。

若手社員のうちは、仕事内容がある程度決まっていることも多いと思いますので、自身で仕事の内容と自身のストレス対応について記録していけると良いです。 また、仕事内容だけなく、時間帯によって集中力が下がってしまうこともあるかもしれません。自分がどの時間にどのような業務を行うと調子がいいのかも分かると、より柔軟に対応していくことができるようになります。

若手社員は、社会人経験が短く、具体的な対応策を考えきれない場合もあります。そのような時は、上司や先輩の方が、自分の過去の経験を活かして、様々なパターンを提示し、部下の努力に対する悪循環や良い循環を見つけてあげると、よりスムーズに効果的な手段を見つけることができます。若手社員は、柔軟性を高めていくことができるようになります。

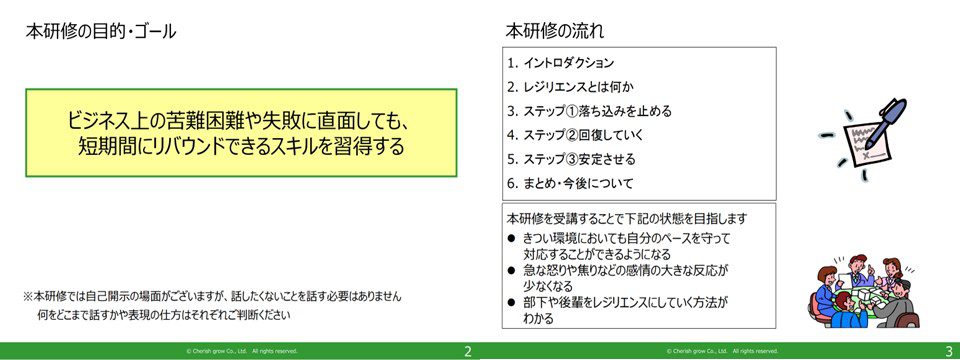

今回は2つのポイントに絞ってお伝えしましたが、より部下や後輩のレジリエンス改善に寄与できるようになりたいとお考えの方は、弊社とパートナーシップを組んでいる森川講師(本コラムの監修も担当)がレジリエンスアップ研修を開催しています。

部下のためだけでなく、ご自身の成長にとっても学びがあるかと思いますので、興味のある方はぜひこちらからご連絡くださいませ。

6) まとめ

レジリエンスは、正解が分からず挑戦しながら改善していくことが求められている今、失敗することに対する恐怖が大きくなっている若手社員にとって、育成が求められるスキルとなっています。レジリエンスは元々強い⼈・できる⼈は存在しますが、元々レジリエンスが弱い⼈でも、スキルとして習得し、実際の⽇々の場⾯で活⽤できる状態を⽬指すことはできます。

レジリエンスを鍛える際には、他のストレスマネジメントの要因でもあるストレスコントロールとサポート力に対しても支援を行って頂き、組織全体として困難や逆境を乗り越えて、回復できる力を養っていただければと思います。

今の若者が挑戦しないと諦めてしまうのではなく、若者に可能性を感じて真剣に育成に向き合うことによって、最終的に組織の成長にも繋がると、私たちアーティエンスは信じています。

・監修

| 森川友晴(もりかわともはる) プロフィール 大学卒業後、株式会社モスフードサービスに入社しモスバーガーの店長として働いている時に「働く人が良い状態のお店は、お客様にとって良いお店になっていく」と感じ、働く人を幸せにするために人事部を希望し採用、社内メンタルヘルスに関わる。35歳でアルー株式会社に転職し、商品開発部のマネージャーとして数多くのコミュニケーション系の研修を開発する。2011年にラストキャリアとして「研修とカウンセリングで働く人を支援する」ことを決め、研修講師、カウンセラーとして会社を立ち上げる。現在は研修講師と同時に組織の人事部の相談役兼社内カウンセラーやブリーフセラピー協会千葉支部長としてカウンセラー養成に関わるなど幅広く活動している。 ・専門研修 レジリエンスアップ研修 |