- [ 研修・セミナーレポート ]

2023年1月27日 若手社員フォロー研修2日目ー公開講座研修レポート

- 2023/2/2作成ー本内容は、2023年1月27日に開催した「若手フォロー研修2日目」公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加受講者:3年目~6年目社員、参

- 詳細を見る

若手社員の挑戦を阻む壁とは?

~若手社員の課題と組織の課題から考える~

更新日: ー

作成日:2022.5.18

企業が若手社員に求める要素で「挑戦してほしい」というのは、よく上位にあがる項目です。

一方で「最近の若手社員は挑戦を避ける」という声も人事の方からお聞きします。

本記事では、なぜ若手社員は挑戦を避けるのか、また、どうすれば挑戦に対して前向きになるかを、若手社員自身と組織の両面から考えます。

※この記事では1~4年目社員を若手社員と定義します

目次

1)若手社員に求める挑戦とは

若手社員が”挑戦している”とはどのようなことを指すのでしょうか。

上記の定義をしたときに、貴社の若手社員は挑戦に対してどのような反応をしますか。

たとえば、若手社員に少しチャレンジングな仕事を依頼したとき

・「やってみます!ただ、不安も多いので相談にのってください!」

・「これ、私には向いてないと思います…」

どちらの反応が多いですか?

人事の方からは、

といった声をお聞きします。

そもそも若手社員は”挑戦”したくないのでしょうか。

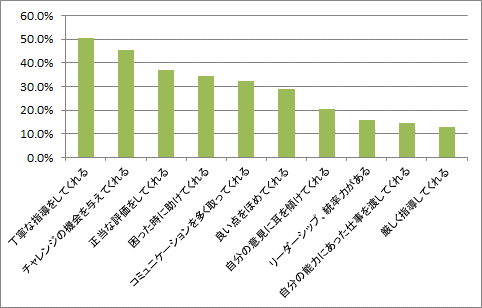

弊社が実施した新入社員意識長調査では”上司・先輩に求めること”の2位に【チャレンジの機会を与えてくれる】が選択されていました。

2020年度新入社員 意識調査アンケート 問: あなたが会社で働いていくうえで、あなたの上司・先輩に求めることはなんですか。

つまり、新入社員の約半数はチャレンジの機会を求めている結果となったのです。

2)挑戦力についてくる壁①:若手社員の課題

では、なぜ若手社員は挑戦を避けるのでしょうか。

曖昧さと失敗という、二要素への苦手意識が関係していると考えています。

“曖昧さ”を受け入れられるか

「先行きが分からない」や「状況が不完全」といった曖昧な状況への受け止め方は人それぞれで異なると言われています。

・否定的に受け止め(避けたい・諦める)拒絶するか

受け止め方には段階があり、一概に肯定的・否定的に二分されるわけではありません。

しかし、挑戦にはある程度の曖昧さ・不確実性を肯定的に受け止め、進めていける力が必要となります。

今の若手社員にはこの、曖昧さを受け入れる力が少ないとも言われています。

曖昧さの少ない生育環境

生育環境における曖昧さは、ますます少なくなっています。

今の若手社員には幼少期のころから、身近にインターネット環境がありました。

日常で曖昧さに直面すると、すぐにインターネットで検索し、そこに対する解を得られたのです。

分からないこと→インターネットで調べてすぐに答えを知るという流れを繰り返すなかで、”ものごとには明確な解がある”という前提はより強固になってきました。

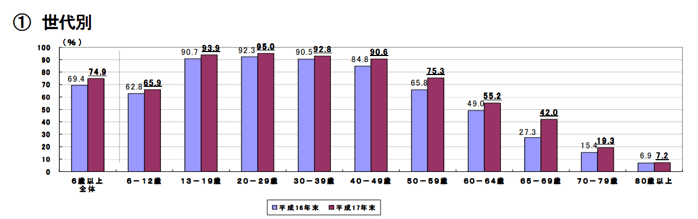

実際に、今の若手社員(1年目~4年目程度)が小学校時代を過ごした頃には、すでに6~12歳の65.9%がインターネットに触れていたという調査結果もあります。

※出典 総務省 通信利用動向調査

また、勉強に関しても、昔は大型教室で一斉に勉強し、不足した内容を”自身で考えながら補っていく”という流れが主流でしたが、今は個人個人の状況にあわせて”勉強内容のカスタマイズを行ってくれる”という塾も多いようです。

生育環境において、曖昧さを受け入れ、前に進んでいくという機会が少なく、解が分からない状態で進めていくことや曖昧さへの否定感がうまれた可能性は十分にあります。

失敗への意識

曖昧な中で物事を進めると、失敗も必ずついてきます。

挑戦の過程では、失敗を恐れず試し、失敗を基に軌道修正していくことが求められます。

しかし、若手社員にはそもそも失敗したくない、うまくいかないことは最初から取り組みたくない、という気持ちが強くあるようです。

それは、上述にも記載した通り、インターネット環境が大きく影響していると言えます。

インターネットが身近にある環境で育った若手社員は、新しいことに望む際の進め方(失敗しないための方法)も検索することができました。

そのため”失敗しない道筋が見えてから物事に望む”というパターンに慣れているのです。

道筋が見えないのであれば取り組まない、失敗するぐらいならば現状維持でよい そういった意味で、道筋が見えないものごとに飛び込んでみることや、先陣を切って行動することに対しては苦手意識が強くあるようです。

3)挑戦力についてくる壁②:組織・上司の課題

しかし、挑戦しない状況は、若手社員にだけ問題があるのでしょうか?

とあるメーカーの人事の方から

と相談をうけました。

詳しく聞き進めるうちに、若手社員自身の問題以上に、上司の否定的なフィードバックに問題があるのでは?という話になりました。

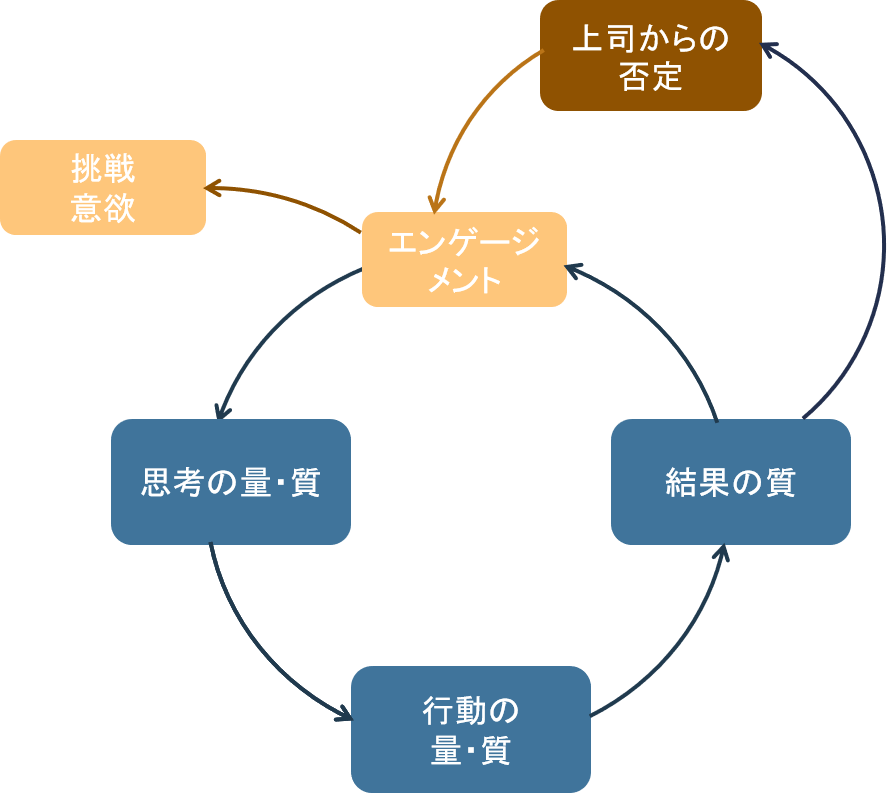

上司からの”否定的なフィードバック”により、”エンゲージメント”が下がってしまう。

そして、”思考・行動の量と品質”が下がり、”結果”がでず、さらに否定的なフィードバックがふえてしまう。

気が付けば、エンゲージメントは下がり続け、挑戦意欲が下がってしまう、という状況です。

このような状況は、多くの組織で見られるのではないでしょうか。

このような状況は、多くの組織で見られるのではないでしょうか。

その原因についても、みていきましょう。

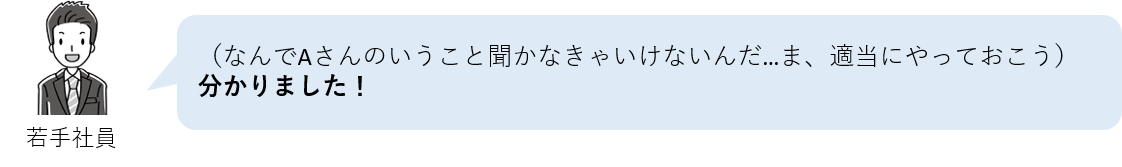

フィードバックが“正しく”伝わっていない

この企業の上司は、部下の成長への期待をこめて、「もっと考えろ!」「全然ダメだ!」と言っていましたが、若手社員は、自身の考えを否定されていると感じていました。

特に今の若手社員は、怒られ慣れていないと言われており、”上司にとっての指摘”が”叱咤・叱責”と感じてしまう可能性もあります。

つまり、本当の意味で“正しく”フィードバックが伝わっていなかったのです。

上司からの否定が繰り返されると、自身で解を生み出し進めていくよりも、上司がもっているこたえを探そうとする意識が強くなります。

また、上司が持つ答えを基に進めると否定されることも減り、居心地の良さを感じてしまうため、他人依存な仕事の進め方が習慣化されてしまいます。

長年の間に習慣づいた上司のフィードバックを、見直すタイミングでもあるでしょう。

上司・組織側の変化への恐れ

上司・組織が、本心では変わることを前向きに捉えていない、という可能性もあるでしょう。

若手社員に挑戦を求めると言葉では言っていても、本心で上司・組織が変化を恐れいているパターンもあります。

若手社員からのアイディアに対して、

「良いアイディアだけれど、今は、これまで通りでやっといて」

「それは、結果に繋げられることなの?失敗したらどうするの?」

など、すぐに否定することは、若手社員の挑戦を阻害してしまいます。

もちろん、時に必要なフィードバックではありますが、その言葉を発している背景が”変化への恐れ”であれば、見直すべきは組織・上司にあるといえます。

表面的には「どんどん挑戦していこう」と話をしていても、若手社員の挑戦へのフィードバックと相違があれば、徐々に若手社員の意欲は下がり、諦めへと転じてしまいます。

実際に弊社のお客様でも、若手社員全員にクリティカルシンキングを浸透させ、変革を試みたものの、上司がクリティカルシンキングを活用した提言・提案を否定し続けたことで、学びが一切活用されなくなったという話もあります。

組織・上司の思考も変えていかなければ、挑戦を引きだすことは難しいのです。

4)壁①「若手社員の曖昧さ・失敗への不安」をどう乗り越えるか

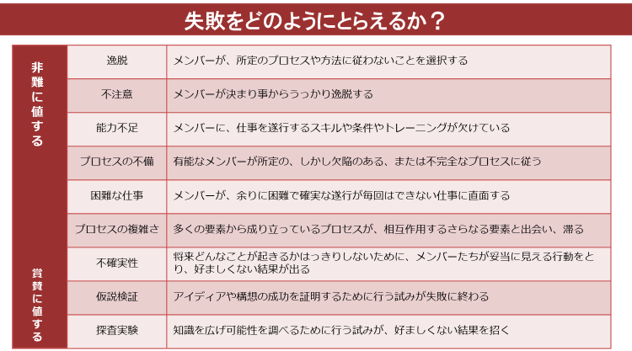

仕事における失敗の種類を定義する

先行きの不透明さがます現在、仕事上で曖昧さ・失敗を減らすことはますます難しくなります。

曖昧さ・失敗を減らす取り組みよりも、若手社員の曖昧さへの耐性を育むこと、また、失敗の種類を理解したうえで、前向きに捉えられるように周囲が支援していくことが大切です。

まず、若手社員に仕事を依頼する際に “この仕事は試しながら、解を見つけていく仕事である”という前提を共有しておくことが大切です。

当たり前に感じるかもしれませんが、仕事を依頼された若手社員にとって、 最初にこの言葉があるだけで、曖昧さや失敗を受け止める幅が広がり、挑戦へのハードルがぐっと下がります。

そして、失敗の種類を伝えながら、この仕事上での失敗は「賞賛に値する」ということを伝えましょう。

出典:「チームが機能するとはどういうことか」 エイミー・C・エドモンドソン 英知出版 失敗の

定義は、チームや組織単位で共有し、若手社員が受ける日々のフィードバックとの差異が生じないようにしておくことが大切です。

また、実際に若手社員が失敗した場合には、責めるのではなく、“行動”と“結果”を切り分け、挑戦した“行動”は賞賛し、“結果”を次にどう活かすかをフォローしていくようにしましょう。

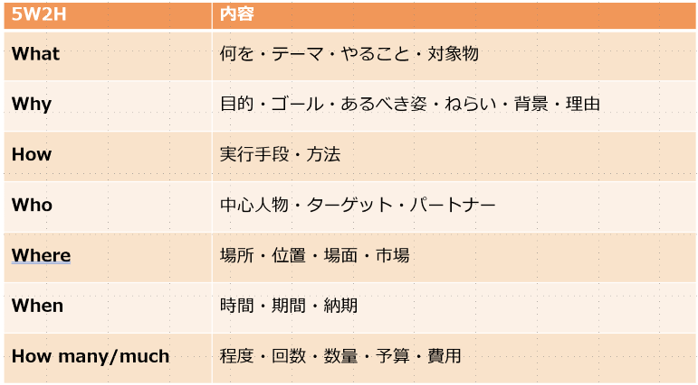

曖昧な部分を明確にしていく

曖昧さを受け入れて進めることは大切ですが、その前提として”曖昧さがどこにあるのかを明確にする”ことは重要です。

そうしなければ、分からないことが分からない状態になってしまい、身動きがとれなくなります。

そのためにも、上司が仕事を依頼する際には5W2Hなどのフレームワークを活用しながら、曖昧な部分がどこなのか?を明確にしていく必要があります。

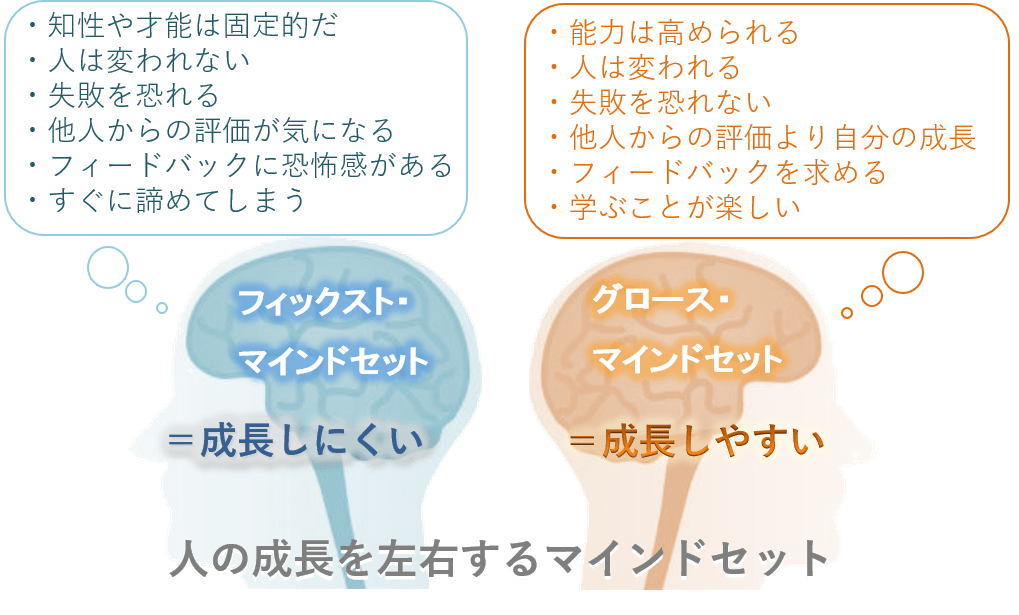

グロースマインドセットの割合を意識する

先ほどは、仕事の側面での対策を記載しましたが、推進者である人の意識にも対策をうつ必要があります。

人のマインドを大きく分けると下記の二つがあると言われています。

二項対立ではなく、意識のなかでどちらが占める割合が多いのかという見方をします。

若手社員に「いまどちらの割合が多いのか」を、都度振り返ってもらうだけでも、グロースマインドセットの割合を高められると言われています。

ふと客観的に自身をみることで「挑戦に対して恐れが多くなっていたかもしれない」と、軌道修正をするきっかけになります。

同様に上司側も、都度、比重を振り返る機会を持てるとよいです。

組織・上司が若手社員は変われない(フィックストマインドセット)と思うと、変われない行動ばかりが鮮明に見えてくるようになり、いつの間にか”若手社員は変われない”という思考が強化されます。

そして、変わった部分を見てもらえない・評価してもらえない若手社員は、変わることを諦めてしまいます。

フィックストマインドセットは、周囲にもフィックストマインドセットをつくっていくのです。

チームで共に考える仕組みを創る

物事への明確な解がない現状においては特に、分からないこと対する適応解(=今ある情報の中から考えられる、最も試してみる価値がある解)を共に考えていける仕組みづくりが必要です。

若手社員自身で適応解がだせない時に、立ち止まって諦めてしまわないように仕組みを作っておきましょう。

・困ったことをすぐに相談できる関係性を創っておく

などがあげられます。

また、上司だけでは解決できない場合は、チームメンバーにも声をかけ、若手社員も含めて意見を出し合い、 曖昧さに対する示唆を考えましょう。

この際に注意して欲しいのは、若手社員はもちろん、誰の意見も平等であるという意識を持つことです。

若手社員の表面的な言葉だけに反応し、すぐに「考えが甘い」や「もっと考えろ」という言葉で否定してはいけません。否定すると、上述のループに戻ってしまいます。

深く聞いてみると想定していなかった発見があるかもしれません。

それらのフォローアップ体制があれば、若手社員も安心して仕事を進めることができ、曖昧さへの苦手意識が減ってくるはずです。

むしろ、曖昧さに対して「チームに相談すると、何かうまれるかもしれない」という肯定的な反応が高まってくるでしょう。 定期的に1on1を行っていくことも一つの方法です。

1on1で若手社員が困っていることをキャッチアップし、フォローを行っていけるとよいでしょう。

・週に1回~月に1回程度の短いサイクルで実施

・目的は相手の成長であり、仕事管理するための時間ではない

・問いによって内省を促し、成長につなげる

5)壁②「組織・上司からの否定」をどう乗り越えるか

育成スキルを見直す機会を設ける

部下へのフィードバックが正しく伝わっていない場合には、育成者のスキル向上研修を行うことが望まれます。

その際に特に押さえて置きたいポイントは下記の三つです。

2:研修内に実践の場(指導する側・される側)がある

3:フィードバックへのフィードバックを受ける機会がある

それぞれについて見ていきます。

1:部下との関係性への気付きを得られること

フィードバックに【関係の質】が大きく影響してくることを理解する必要があります。

たとえば、「Aさん、もっとこうした方がいいと思うよ!」と伝えたとして、

関係の質が悪い場合 関係の質が良い場合

関係の質が良い場合

同じ言葉でも、関係性によりフィードバックの受け止め方・その後の行動には大きく影響します。

表面的なスキルだけでなく、”関係性”を振り返る機会が研修内にあるとよいでしょう。

2:研修内に実践の場(指導する側・される側)がある

講義のみでは、できた気持ちになってしまう可能性が多くあります。

特に育成経験の長い社員であるほど、育成への自負を持っている場合が多く、”できたつもり”になりがちです。

また、育成経験が長いほど、今までのスタイルが身に付いているため、新しいスタイルを実践することの難易度は上がります。

スキルの型を座学で学ぶのではなく、言葉としてスキルを体現できる機会を渡しましょう。指導される側の経験も研修内に用意できると、普段と逆の立場だからこそ感じられる多くの気付きを渡せるはずです。

フィードバックへのフィードバックを受ける機会がある

普段の育成場面では、フィードバックに対するフィードバックを得られる機会はあまり用意されていません。 そこに組織内でフィードバックの質の改善が図られづらく、我流のフィードバックが形成されやすい背景もあります。 研修の場においてはぜひ、フィードバックに対するフィードバックの機会を設け、良かった点・残念な点を伝えあえる仕組みを作りましょう。

組織全体で挑戦に対する捉え方・向き合う部分を探求する

組織全体で「挑戦していこう」というメッセージを持ち、意識していくためには、挑戦の必然性を社員が持てていることが大切です。 そのためにも、

・それを阻む要因/向き合うべき現状とは

・具体的な方法としてどう実現させていくのか

などを、社員全体で定期的に探求できるとよいでしょう。

6)挑戦を継続するために

挑戦が続かない理由に、繰り返される失敗による諦めがあります。

挑戦を継続するために

・長期的な展望と変化を周囲に発信する

この二点を押さえましょう。

①小さな成功体験を認知する

挑戦している本人は、成果に目がいくこともあり、日々の小さな成功に気が付かないことが多くあります。小さな成功を周囲が気付かせてあげることも、大きな役割といえます。

ポジティブフィードバック

ポジティブフィードバックとは、その名の通り肯定的なフィードバックです。

ポジティブ心理学では、人が成長しやすい状態はポジティブ3:ネガティブ1とも言われています。

挑戦による失敗を重ねると、どうしてもネガティブな思考に陥りがちです。ポジティブ3:ネガティブ1になるためにも、上司はポジティブなフィードバックを意図して定期的に伝えることが大切です。

成果へのフィードバックも大切ですが、挑戦では結果はすぐに見えづらいことも多いでしょう。

その際は、行動へのフィードバックを行うと良いです。

例えば

「○○さん、普段よりも自身の意見周囲に発信していたよね。とても良かったよ」

「○○さんが多くのチャレンジを重ねてくれたから、方向性が見えてきたよ。ありがとう」

など、結果や成果にこだわらず、行動に対するポジティブなフィードバックを重ね、成功の認知につなげましょう。

ポジティブリフレクション

ポジティブリフレクションとは、自身の行動を丁寧に振り返り、そこから強みや可能性を見いだしていく方法です。

若手社員自身が定期的にポジティブな振り返り(ポジティブリフレクション)を行い、変化を認知することが大切です。

日々の中では、なかなか自身の変化(特に数値では図れない意識の変化)は感じづらいものです。

例えば、直近3ヵ月で意識して取り組んだこと・改めて振り返って感じる変化・教訓を若手社員に整理してもらい、共有できる場を持ちましょう。

そして、聞き手は若手社員の【素晴らしいと思ったところ】【素敵な点】【○○さんならではの強み】等をメモに書いて伝えましょう。

そうすることで、若手社員自身は変化の認知ができ、挑戦への意欲を再度持つことができます。

②長期的な展望と変化を周囲に発信する

挑戦は成果が見えづらいこともあり、成果がでない状況が続くと組織や周囲からこんな声がでてきます。

成果や数値の見えづらい仕事は、当事者でない場合はなおさら、変化を感じづらく、不安・不信感を持ちやすいものです。

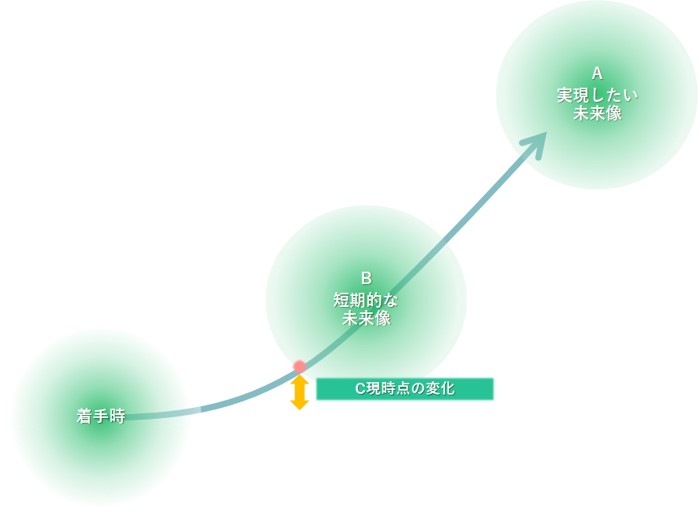

これらの声の強さに押されて挑戦が立ち消えないためにも、(できれば挑戦を始めるときに)実現したい未来像(A)と、短期的な未来像(B)そして、現時点でどこまで変化したのか(C)を定期的に発信するようにしましょう。

また「新入社員研修の担当者向け|研修設計の基本や効果を高めるポイントを解説」の記事では、新入社員研修の担当者になった方向けに、研修内容を決めるためのポイントを解説しています。

同時に、どのようなポイントを意識すれば研修効果を高められるかを解説していますので、ぜひ参考にしてください。

7)最後に

筆者も挑戦を苦手とする一人です。

ある時、プロジェクトが始まるときに上司から

「最近のAIって、失敗を繰り返しながら精度を高めるんだってさ。だから、失敗する前提で、システム組んでるらしいよ。この仕事も失敗すること多いと思うけど、色々試しながら精度上げていけるといいよね」

と言われて、随分と心持が変わりました。

そして、「不明瞭な部分も多いけど、先に悩んでも仕方ない…やってみて考えよう」 と、曖昧さや失敗はよこに置いて取り組んでみることができました。

ぜひ、若手社員自身の曖昧さ・失敗の捉え方を変えながら、そして、組織・上司側もサポートしながら、若手社員にとっての挑戦の壁を乗り越えていきましょう。