- [ コラム ]

新入社員のマインドセット|自ら学び成長する「グロース・マインドセット」を養うポイント

- 「新入社員が言われた仕事しかしないで困っている…」「新入社員から成長しようという意欲が感じられず、育成に力が入らない…」そのようなお悩みをお持ちの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。こうした課題はマインドセットを書き換えることをしなけ

- 詳細を見る

新入社員・若手社員が上司・お客様と認識のずれをなくすためのコミュニケーション力を養うには?

更新日: ー

作成日:2022.5.20

新入社員・若手社員とのコミュニケーションにおいて、「何か認識がずれている?」と感じた経験はありませんでしょうか?

お互いの理解にズレが生じていると、仕事をスムーズに進めることができず、トラブルにもつながりかねません。

そこで本コラムでは、新入社員・若手社員が上司やお客様と認識のずれなくコミュニケーションを取れるようにするための育成ポイントをお伝えします。

▼公開講座開催中

24年11月7日(木)『プレゼンテーション研修』

|ニーズ把握・資料作成・プレゼンテーションを一連の流れで実践的に習得

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)若手・新入社員との認識のずれにより生じる影響

新入社員・若手社員には報連相を求めている先輩・上司の方も多いと思いますが、報連相の内容はいつもスムーズに誤解なく理解できていますでしょうか。

社内での簡単な報連相であれば大きなトラブルに繋がることはないかもしれませんが、社外も関わる報連相や社外の顧客とのコミュケーションで認識のずれがあると、大きなトラブルになりかねません。

コミュニケーションによって、理解の内容が異なると、具体的にどのようなリスクがあるのでしょうか。

例えば、下記のようなことも考えられます。

・信頼関係を築きにくい

・トラブルに繋がる可能性が高まる

このようなことが起こると、社内関係も顧客との関係性も気付きにくく、新入社員・若手社員は仕事が上手くいかないという感覚を持つようになります。

自分はこの仕事に向いていないのかもしれない… この会社に自分はあっていないのかも… 自分は全然仕事ができなくてダメだ…

このような感情を持ってしまうと、仕事に対するモチベーションやエンゲージメントも低下していき、仕事を主体的に行うことが難しくなってしまうでしょう。

そのようなことを避けるために、まず、そもそもなぜ認識の齟齬が生じてしまうのかという原因を考えてみたいと思います。

2)若手・新入社員と認識のずれが生まれる理由

お互いの理解や認識のずれが生まれてしまう理由は、大きく3つの原因があると考えています。

2. 言葉の定義が曖昧、人によって異なる

3. 視覚的に確認できるものがない

① 情報が整理できていない

例えば、新入社員・若手社員は、自身の中でも話す内容が整理しきれていないために説明が分かりづらくなってしまうことがあるかと思います。

情報を整理する型を知らないがために、要件を端的に話すのではなく、様々な情報が混ざった伝え方になってしまっている可能性があります。特に事実と意見は混ざりがちです。そうすると受け取る方も情報が混乱し、理解が難しくなってしまいます。

② 言葉の定義が曖昧、人によって異なる

同じ言葉を使っていても、人によって言葉の意味の理解に差があると、アウトプットになった際にイメージと違うということが起こりかねません。

例えば、「急ぎでお願い」という言葉はよく使われる仕事の中でよく使用される言葉かと思いますが、具体的に何分までとか、何分以内に行うなどを確認している訳ではありません。 そのため、人によって、今の仕事を中断してお願いされたことの作業に移る方や、今の仕事のきりが良いところでやろうと考える方など捉え方は様々考えられます。

このように人によって定義が様々な言葉を多く使用していると、認識の齟齬が生まれやすくなってしまいます。

③ 視覚的に確認できるものがない

会話だけでのコミュニケーションとなると、お互いが視覚的に確認しあえるものがないため共通理解をできているのかが分かりづらくなります。

また、後から何を話したのかを思い出すときに、確認できる資料がないため、時間が経てば記憶が曖昧になってしまうこともあるでしょう。

このような認識の齟齬がなく、仕事をスムーズに進められるようにするためには、どのようにすればいいでしょうか。

3)認識のずれをなくすための3つの対策案

本コラムでは、3つの対策案をご紹介します。

説明の構成や情報整理を意識してもらう

曖昧な言葉を使用せず、誰でも同じ理解となる言葉を使用してもらう

情報を可視化する

① 説明の構成や情報整理を意識してもらう

説明が分かりづらいのは、話し手自身が理解しきれていないことや、話す構成がバラバラしていることが考えられます。

質問に対する答えや、報連相の内容に合わせて話す順番を意識してもらったり、結論から話してもらうだけでも、理解のしやすさは変わってきます。

② 曖昧な言葉を使用せず、誰でも同じ理解となる言葉を使用してもらう

誰でも同じ理解となる言葉とするためには、明確にすることを意識してもらうといいでしょう。

例えば、上記にも記載していましたが「急ぎでお願い」ではなく「15分以内にお願い」のようにコミュケーションを取る、誰もが同じ理解をすることができるようになります。

サービス企画などを進める際は、ターゲットを決めることも多いかと思いますが、「若者をターゲットにする」ではなくもっと具体的に、「東京在住の女子高校生15-18歳、インスタグラムでストーリーを毎日掲載している人をターゲットにする」などどんな人なのかをイメージできるまで絞っていくことも必要になってきます。新入社員・若手社員にただターゲットを決めてと伝えるのではなく、依頼を具体的にするといいかもしれません。

特に、デザイン等に関係する場合は、曖昧な言葉が頻繁に出てくるかと思いますので特に注意が必要です。 例えば「大人っぽい感じ」という言葉を使っても、白やベージュでシンプルで洗練されたイメージを思い浮かべる人もいれば、深紅や紫色のイメージで深みがあるようなイメージをする人がいるかもしれません。 このような場合は、その場で参考資料を見ながらイメージをすり合わせていくことが必要になってきます。

曖昧な言葉はできる限り使用せず、具体的に伝えることを意識すると、共通理解を持って仕事を進めることができるようになるかと思います。

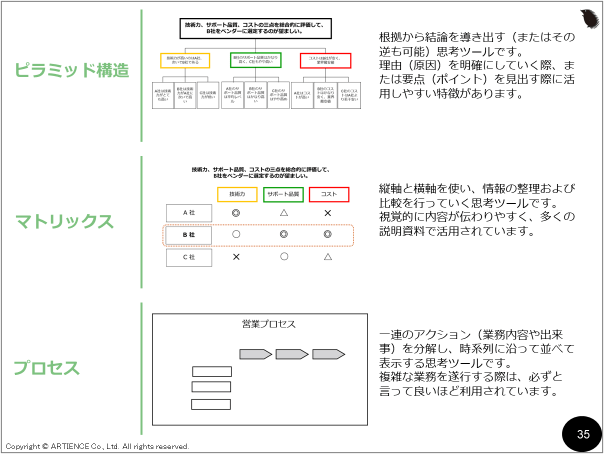

③ 情報を可視化する

話す内容が視覚的に分かりやすい図などでまとめられていると、理解がしやすく、情報の理解がスムーズになります。

簡単な報連相の際は議事録としてテキストを残しておく程度で問題ない場合もありますが、情報が多い場合は、視覚的に分かりやすい資料を見ながらコミュニケーションを取れるとよりスムーズに進んで行きます。

アーティエンスの研修では、下記のようなまとめ方を紹介した後に、具体的なワークを通して、実際に活用してもらう機会を作ることで、業務での活用イメージを持ってもらえるような内容に設計しています。

※アーティエンス「プレゼンテーション研修」の資料の一部

※アーティエンス「プレゼンテーション研修」の資料の一部

アーティエンスのプレゼンテーション研修は、「相手にわかりやすく伝える」ために必要な、考え方と手法(可視化すること)を学ぶことを目的としています。

仕事をする上で欠かすことのできないスキルとなりますので、興味のある方はご相談からでも大丈夫ですので、ぜひお気軽にご連絡くださいませ。

▼公開講座開催中

24年11月7日(木)『プレゼンテーション研修』

|ニーズ把握・資料作成・プレゼンテーションを一連の流れで実践的に習得

また「【24年卒】新入社員研修の内容例&効果を決める5つのポイントを解説」「中小企業のための若手社員研修│離職を防ぎ、成果を上げる若手を育てるためのヒント」の記事では、新入社員に対して、どのような研修を実施するべきであるかを解説しています。

具体的な研修内容の事例や効果を高めるためのポイントもご紹介しておりますので、研修を成功させるためにもぜひ参考にしてください。

4)まとめ

新入社員・若手社員は業務中のコミュニケーションに慣れていない方が多いです。 報連相を徹底していても、理解が異なっていると、工数が取られてしまったり、トラブルになってしまう、というようなことが起きかねません。

当社の要件定義研修を受講した新入社員の方から、一年後の2年目フォロー研修の際に、下記のようなコメントを共有してもらったことがあります。

「上司の前だと緊張して言いたいことが言えなかったですが、報連相することを可視化してどう伝えるかを準備しただけで、こんなにコミュニケーションがスムーズになると思いませんでした。上司との関係性もよくなり、今は緊張しなくなりました。あの研修は、私のコミュニケーション力を上げてくれただけではなく、上司との関係性や、そもそも年齢が上の方と話す苦手意識も無くしてくれました」

共有していた方は、内向的な方で、研修を受けた時は伸び悩んでいたようですが、今は成果も出しているようでした。

サービスを提供する立場として、とてもうれしく思ったことを覚えています。本コラムでは対策案として3つご紹介しましたので、まずはここから意識して育成して頂けると、徐々に変化が現れるようになるのではないかと思います。