- [ コラム ]

より良い決定を導くファシリテーションスキルは4つ|実践ポイントと具体例

- どんなに技術が進化しても、最終的に人間同士のコミュニケーションがプロジェクトの成功を左右します。その中心にあるのが、ファシリテーションのスキルです。 ファシリテーションスキルは、参加者間の関係性を向上させ、会議のアウトプットの質を高めること

- 詳細を見る

社内会議が活性化する具体的アプローチ│9の理由とすぐできる対策

作成日:

「社内会議が活性化しない…どうして?」

上記のような悩みを持つ方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。

社内会議で意見が出ない、上司の意見に賛同するだけ、言いたいことがありそうだが、言わない。こうした状態が続くと、仕事の質も関係性もどんどん悪化してしまいます。

このコラムでは、社内会議が活性化しない理由とすぐにできる具体的な対策方法を詳しく解説しています。

社内会議を活発にして、仕事の質を一段と高めていきましょう。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)社内会議が活性化しない9の理由と対策方法

社内会議が活性化しない9の理由と対策をお伝えします。

| 理由 | 対策方法 |

|---|---|

| 参加者が意見を言うことに恐怖心がある | 【参加者ができること】 ・質問形式で意見を伝える 【会議設計で対応すること】 |

| 参加者が意見を言っても変わらないと 諦めてしまっている | 【参加者ができること】 ・レジリエンスを身につける 【会議設計で対応すること】 |

| 参加者が意見をうまく伝えられないことを心配している | 【参加者ができること】 ロジカルシンキングを身につける 【会議設計で対応すること】 |

| 参加者が会議の話を理解できておらず意見を持てない | 【参加者ができること】 事前に参考資料や過去の議事録を確認しておく 【会議設計で対応すること】 |

| 参加者が意見を言うことで目立ちたくない | 【参加者ができること】 意見を言う際に質問形式にする 【会議設計で対応すること】 |

| 会議の目的・目標、アジェンダが抽象的である | 【会議設計で対応すること】 会議の目的・目標の解像度を上げ、その目的・目標を達成するためのアジェンダを過不足なく設計する |

| 会議の参加者が適切ではない | 【会議設計で対応すること】 適切な人数の参加者で実施する |

| レイアウトが適切でない | 【会議設計で対応すること】 参加者同士の顔が見えるレイアウトにする |

| ファシリテーターや司会などの役割の人がいない | 【会議設計で対応すること】 ファシリテーターの役割を事前に決めておく |

1-1.参加者が意見を言うことに恐怖心がある

自分の意見を言うことに恐怖心があると、会議は活性化しません。どのような意見を言っても受け入れてもらえるという安心感がないため、発言が少なくなるためです。

恐怖心が生まれる理由は、否定されたりネガティブな評価をされることへの不安や、反対意見を言うことで関係性が壊れてしまうことへの不安などが考えられます。

例えば、社内会議で意見を言った人に対して

「そんなことくらいみんなわかってるよ。その上でどうするかっていう話でしょ。」

というようなフィードバックがあると、自分の意見もあのように否定されるかもしれないと感じます。自分が傷つく可能性があるのならと、意見を言わない方が良いという選択をして、できる限り発言をしないようになります。

このように、どのような意見を言っても受け入れてもらえると言う安心感がないと、発言が少なくなり、会議の活性化は難しいです。

「意見を言うことに恐怖心がある」への対策方法

どのような意見でも受け入れてもらえる関係性と環境をつくること」が最終的に目指したいところですが、そのためにはさまざまな長期的な取り組みが必要です。

そこでまず、短期的にできることとして、次の2つの方法を紹介します。

・【会議設計で対応すること】会議で意見を否定したり評価しない、というルールを設ける

参加者ができることとして、質問形式で意見を伝える方法があります。例えば「私は〇〇だと思います。」と伝えるだけだと、自分の意見を一方的に伝えているような強い口調に感じる場合もあります。

反対意見を持っている人から、「いや、それは違うでしょ」と反論を受けやすくなり、恐怖心を感じてしまうかもしれません。

例えば「私は〇〇だと思うのですが、その点についてはどう思いますか?」と質問形式で意見を伝えてみてください。

こうすると、皆でより良くしていきたいという意図が伝わりやすくなります。これにより、反対意見を持つ人も「確かにその意見もわかります。ただ、△△の点については◇◇でないと対応ができないと思うんですよね。」といった、柔らかい意見を返しやすくなります。

このようにお互いに他の人の意見も聞こうとしているというスタンスが見える伝え方をすることで、良い議論が生まれやすくなります。

会議設計で対応することとしては、会議で意見を否定したり評価しない、というルールを設けておくことです。会議のルールとして、否定したり評価しないことを必須にしておくと、安心感を得られて意見を出しやすくなります。

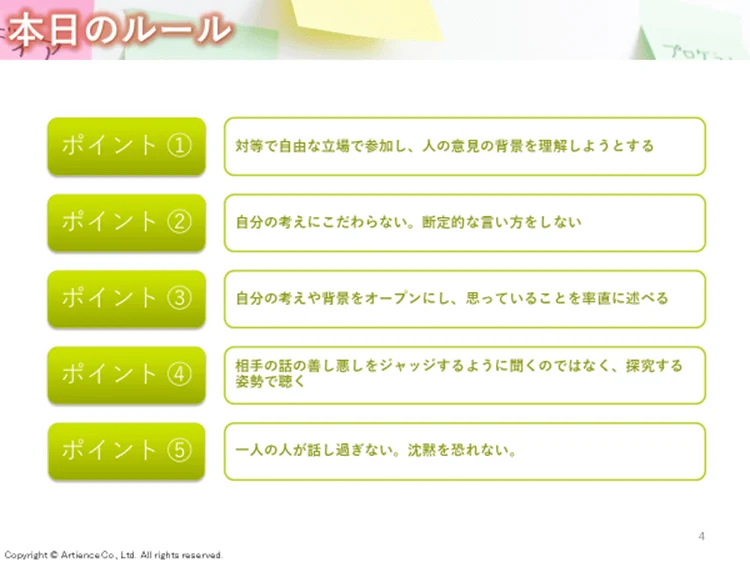

意見を言うことに恐怖心がある、という状況を改善したい場合は、次のような内容のルールを設けるものいいかもしれません。

「相手の話の良し悪しをジャッジするように聞くのではなく、探究する姿勢で聴く」

このルールを設けておくと、意見の背景を知ろうという意識になるため、ただ否定するということが起きづらくなります。

ちなみにアーティエンスでは、下記のルールを設けています。

会議のルールは内容に合わせて調整が必要です。詳しいルールの作り方についてはこちら「プロファシリテーターが伝授!失敗しないグランドルールの作り方と扱い方」のコラムをご覧ください。

会議のルールは内容に合わせて調整が必要です。詳しいルールの作り方についてはこちら「プロファシリテーターが伝授!失敗しないグランドルールの作り方と扱い方」のコラムをご覧ください。

このようにルールによって発言しやすい場にすることも、社内会議を活性化させるために貢献します。

1-2.参加者が意見を言っても変わらないと諦めてしまっている

参加者が意見を言っても変わらないと感じて諦めてしまっていると、社内会議は活性化しません。意見を出そうともしなくなるためです。

意見を言っても変わらないと諦めてしまう状態になっているのは、過去に意見を言っても聞いてもらえなかったり、自分の意見に価値を感じられていないということが考えられます。

例えば、意見を言ったのに無視されたり、自分なりに考えて発言したことに対して「そんなこと言うために時間を取らないでくれる?」と言われた経験や、そのような場面を見ているなどです。

このような経験をしていると意見を言うことに対して消極的になってしまい、会議は活性化しません。

「意見を言っても変わらないと諦めてしまっている」への対策方法

意見を言っても変わらないと諦めてしまっている社員が多い場合の対策方法として2つ紹介します。

・【参加者ができること】レジリエンスを身につける

・【会議設計で対応すること】意思決定のルールを設ける

参加者ができることとして、レジリエンスを身につけることがあります。レジリエンスとは、「外力による歪みを跳ね返す力」のことです。レジリエンスがあると、数回意見を受け入れてもらえなかったという経験があっても、そのことで消極的になりすぎず、自分なりに気持ちの整理をつけて、再度トレイしてみるという行動をとれるようになります。

レジリエンスの鍛え方については、「レジリエンス研修の内容は、専門家と決めるべき│安易な実施は危険」のコラムをご覧ください。

会議設計で対応することとしては、意思決定のルールを設けることです。意思決定を行う際に会議の参加者全員に意見を出してもらうことをルールにしたり、意思決定の透明性を高めて忖度がないようにするなどの状況が整うと、意見を言っても変わらないと諦めてしまう、という状況は防げます。

会議の参加者が、自分が会議に参加している意味や価値をもてるような状況を作ることで、社内会議の活性化を促せます。

1-3.参加者が意見をうまく伝えられないことを心配している

意見をうまく伝えられないということを心配して、発言が少なくなり、社内会議が活性化しないという場合もあります。意見を持っていても、それを適切にアウトプットできないためです。

簡潔に伝えることに苦手意識を感じていたり、思考が整理されるまでに時間がかかる人は、意見があるのに伝えられないというモヤモヤを抱えることになります。

このような状態では、考えていることが共有されず社内会議は活性化しません。

「意見をうまく伝えられないことを心配している」への対策方法

意見をうまく伝えられないことを心配している社員が多い場合の対策方法として2つ紹介します。

・【参加者ができること】ロジカルシンキングを身につける

・【会議設計で対応すること】ファシリテーターが意見がまとまっていなくても出していいと伝える

参加者ができることとしては、ロジカルシンキングを身につけることです。社内会議では、その場で出てきた議題に対してその場で考え、意見を出すところまでを瞬時に行うことが求められます。

そのため、自身のロジカルシンキングを鍛えて、意見を出すまでの思考の回転を早めることが必要です。ロジカルシンキングは、鍛えれば誰でも身につくスキルのため、苦手意識のある方はロジカルシンキングを鍛えることを意識しながら仕事を行いましょう。

ロジカルシンキングの鍛え方は「人事・組織が若手社員に抱える悩みの多くはロジカルシンキングで解決できる!?」のコラムをご覧ください。

会議設計で対応することとしては、ファシリテーターが意見がまとまっていなくても出していいと伝えてフォローしましょう。

端的に話を進めたい会議でこのようなことをすると、時間が足りなくなってしまう可能性がありますが、会議を活性化することを目的としている場合は、多少意見がまとまっていなくても意見を出してもらう、ということを優先してもいいでしょう。

ただ、出してもらった意見をファシリテーターが要約したり、理解できなかった点について質問する、というフォローは必要です。

また、会議の目的を時間内に達成できるように時間管理も意識する必要があります。

意見や考えていることがあるのに、それが会議の場に出ず、会議が活性化しないというのはもったいないですし、言いたいことがあったのに言えなかったというモヤモヤを抱えることにもなります。まずは意見を場に出してもらう、ということから始めましょう。

1-4.参加者が会議の話を理解できておらず意見を持てない

会議の話を理解できておらず、意見を持てていない社員が多いと、社内会議が活性化することはありません。意味のある意見が出てこないためです。

たくさんの情報が出てくると頭が混乱して自分の意見を考える余裕を持てなくなる場合があります。他にも、自分より先輩の人や専門知識を持っている人の会議に参加している人は知識が追いつかずに理解することで精一杯になってしまいます。

このような状態の人が多い社内会議では、意見が出てこず議論が活性化されません。

「会議の話を理解できておらず意見を持てない」への対策方法

会議の話を理解できておらず意見を持てない場合の対策方法として2つ紹介します。

・【参加者ができること】事前に参考資料や過去の議事録を確認しておく

・【会議設計で対応すること】ファシリテーターが情報を整理する

参加者ができることとしては、事前に参考資料や過去の議事録を確認しておくことが挙げられます。社内会議の目的・目標・アジェンダが共有されてから会議までの間に会議で必要になりそうな情報に目を通しておくと、会議での話が理解しやすくなります。

このような際に過去の会議の議事録が活用されるため、議事録は誰が見てもわかるように正しく、わかりやすく記載しておくことが必要です。

議事録の書き方については「会議 議事録」をご覧ください。

会議設計で対応することとしては、ファシリテーターが会議で出てきた情報を整理することです。情報の整理の仕方は、口頭で伝えてもいいですが、可視化するとよりわかりやすくなります。

下記の4つは、会議の際に使い勝手がいいフレームワークになりますので、ご紹介します。

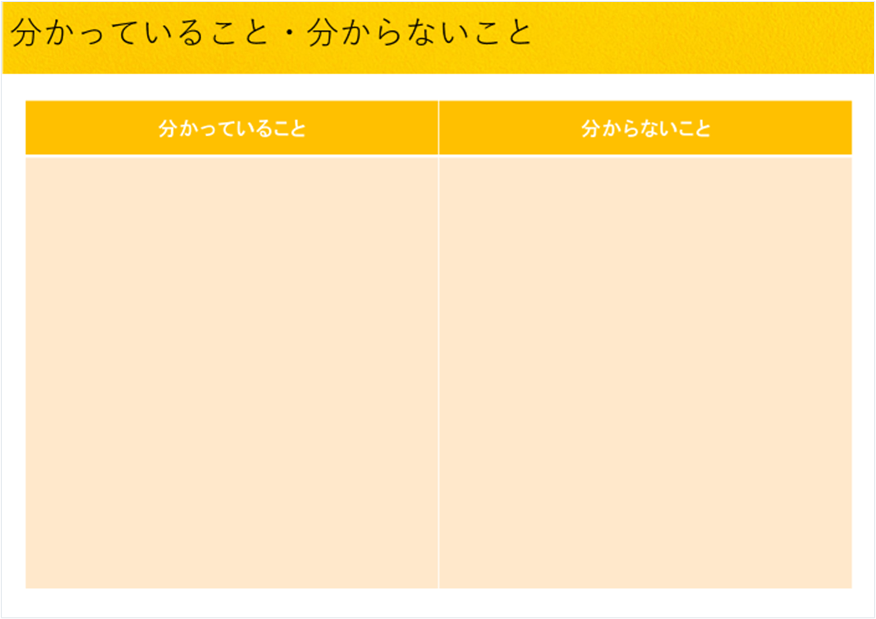

・分かっていることと、分からないこと

・マトリックス

・プロセス図

・KPT

「分かっていることと、分からないこと」

対話・議論の始めに活用することでお互いの背景が分かります。背景が分かることで、参加者の認知が広がり、議論や対話を深く行うための準備段階として活用できます。

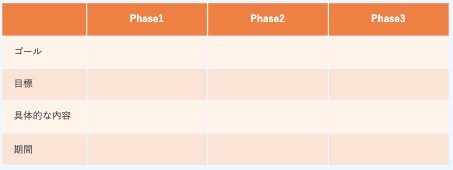

具体的には、下記のような表を用意して、個人で考えてもらい、その後まずは「わかっていること」について順番を決めずにシェアし、次に「わからないこと」を順番を決めずにシェアしてもらいます。そして出来上がった表を見て、感想や質問、伝えたいことを話すと、お互いの背景がわかるため、後の対話や議論の際に影響を与えられます。

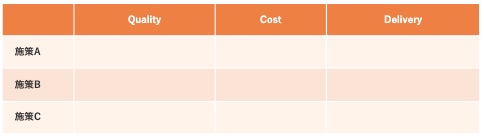

マトリックス

万能型のフレームワークです。議論・対話の整理から意思決定まで、さまざまな場面で活用が可能です。

例)意思決定を行う際のマトリックス

議論したいことについてマトリックスで整理することで、理解しやすくなり、意見が出やすくなります。

プロセス図

万能型のフレームワークです。事業の推進のゴール設定や、振り返りなどさまざまな場面で活用が可能です。

例えば、新規事業のゴールを設定する会議の場合は、次のようなプロセス図になります。

プロセスをわかるように可視化することで、イメージしやすくなり、より良い意見が出やすくなります。

KPT

振り返りの際に用いるフレームワークです。

KEEP(続けるもの)、PROBLEM(改善するもの)、TRY(次回チャレンジするもの)を洗い出して、次回をより良いものにしていきます。

このように社内会議を活性化するためには参加者が会議の話を理解してもらうことが必要です。

1-5.参加者が意見を言うことで目立ちたくない

社内会議で意見を言うことで目立ちたくない、という人もいます。意見に対して100%賛成を得ることは少なく、誰かしらネガティブな反応を持つことが多いです。意見を言うことで、関係性が悪化したり、関係性を意識したフォローをしなければいけないことを面倒だと感じています。

例えば、意見を出したことで嫌味を言われたり、仕事を押し付け合うような対立関係が生まれてしまう可能性もあります。

このような状態では、関係性を気にするあまり、率直な意見が出てこず、会議の活性化は難しいです。

「意見を言うことで目立ちたくない」への対策方法

社内会議で率直な意見を言い合っても大丈夫なくらいの信頼関係を築けていればいいのですが、そのためには長期的な施策が必要なため、短期的に行える対策方法を2つ紹介します。

・【参加者ができること】意見を言う際に質問形式にする

・【会議設計で対応すること】無記名で意見を出してもらう

参加者ができることとしては、意見を言う際に質問形式にすることです。意見を言おうとすると、一方的な伝え方に聞こえやすく、場合によってはネガティブな印象を相手に与えてしまう可能性があるためです。

例えば、「〇〇部としては、△△についてリスクを取ることが厳しいのではないかと思います」と伝えたい際に「△△について〇〇部におけるリスク回避は、どのようにお考えですか?」などと質問形式にします。すると相手の意見を理解しようとしている様子も感じられて敵対関係にはなりずらく、協働関係の促進に繋がります。

会議設計で対応することとしては、無記名で意見を出してもらう、という方法です。無記名であれば、特定の人にネガティブな感情を持つことを防げます。

無記名で意見を出してもらう方法としては、付箋に書いて提出してもらうやり方があります。付箋に書いた意見を会議室の皆が見える場所に貼り、全員の意見を見る時間を作ると、誰かだけ目立つということはなくなります。

このような対策を行うことで、関係性を気にしすぎることなく意見を出せるようになるため、社内会議の活性化につながります。

1-6.会議の目的・目標、アジェンダが抽象的である

会議の目的・目標、アジェンダが抽象的である場合も、社内会議は活性化しません。会議の目指す方向が定まらないためです。

会議の目的・目標・アジェンダが明確になっていないと、参加者が会議の目的や議題に沿った情報や意見を持ち寄ることが難しく、適切な意見を出し合えなかったり、関係のない話題で議論が膨らんだりしてしまいます。

このような状況では会議の目的を達成できるような議論を行えません。

「会議の目的・目標、アジェンダが抽象的である」への対策方法

会議の目的・目標、アジェンダが抽象的である場合は、会議の目的・目標の解像度を上げ、その目的・目標を達成するためのアジェンダを過不足なく設計することが必要です。

「なぜ会議を行なうのか」「この会議で何を達成すればいいのか」という会議を行なう意味が明確になると、参加者が同じ方向を向いて歩み始めることができ議論が活性化します。

会議の目的・目標、アジェンダの明確さが重要な理由は、下記の2つのパターンのどちらの会議が活性化しそうかを考えていただくと理解できるかと思います。

【パターン1.】

目的

組織の利益を向上する

目標

・新たな事業が生まれにくい状態を改善するためにできることの検討

・次に取り組むべき新たな事業の概要の検討

アジェンダ

・組織の現状確認

・新たな事業の取組に向けてすべきことを確認

・スケジュールの仮決定

【パターン2.】

目的

新規事業開発を通して、〇〇グループがよりチャレンジする風土を創る

目標

・新規事業開発を通して、成し遂げたいこと(共有ビジョン)のすり合わせ

・○○PJにおけるマーケティング戦略の仮案策定

・各部署の役割分担の決定

・スケジュールの仮決定

アジェンダ

・チェックイン

・前回の振り返り

・各チームからの情報共有とSTPの決定

・Phase1のゴール設定(仮)

・各部門の役割分担

・スケジュールの仮決定

・チェックアウト

パターン2.はアーティエンスが経営会議を行う際に設定した目的・目標・アジェンダです。目的・目標・アジェンダが具体的で明確のため、会議がしやすくなることをイメージできるかと思います。

このような情報を会議の参加者に事前に共有し、また、会議の最初にもファシリテーターが読み上げて確認し、共通認識を持った状態で会議に入れるようになります。

事前の共有方法としては、メールやビジネスチャットなどで、会議のインビテーション(招待状)として送る方法がやりやすくておすすめです。

なお、会議までに目を通してほしい参考資料がある場合は、それも事前に共有しておきましょう。会議の参加者が同じ前提を持って会議に参加していると、会議がスムーズで活性化します。

1-8.会議の参加者が適切ではない

会議の参加者が適切ではない場合も、会議が活性化されにくいです。適切な人数でない場合、会議の進行や情報共有が難しくなるためです。

議題について議論するために必要な人がいないと、重要な視点が抜け落ちてしまう可能性があります。他にも、参加人数が多すぎると、議論が混乱したり、参加意欲のない人の割合が多くなり、会議の活性化を妨げます。

このような状態では社内会議は活性化されません。

「会議の参加者が適切ではない」への対策方法

社内会議を活性化するためにも、適切な人数の参加者で実施することが必要です。社内会議が活性化しやすい人数は、7名以下と言われています。

これは、米コンサルティング大手ベイン・アンド・カンパニーで企業の組織論を専門とするパートナーのジェームズ・ルート氏による調査で「会議はメンバーが7人を超えると、1人増えるごとに生産性が10%下がる」という結果が出ているためです。

社内会議を活性化させたい場合は、会議の目的を達成するために必要不可欠な人を選出しましょう。参加してもらう人に対して、期待していることを伝えれるか否かを軸に考えると、判断しやすくなります。

1-9.レイアウトが適切でない

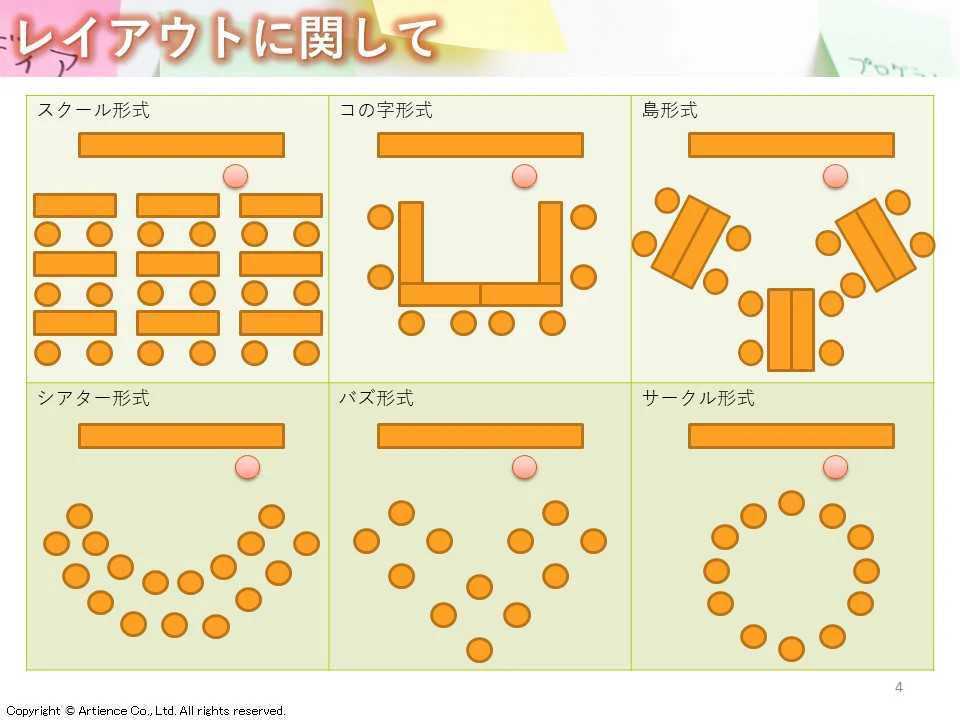

社内会議のレイアウトが適切でない場合も活性化しづらいです。レイアウトによっては、意見を言いづらい状況を生み出しているためです。

例えば、会議を活性化させたい時にスクール形式のレイアウトでは、お互いの顔を見ることもできないため、意見を出しづらいのは想像しやすいと思います。

レイアウトによって活性度合いが変わるため、状況に応じてレイアウトを準備しておくことが必要です。

「レイアウトが適切でない」への対策方法

社内会議を活性化させたい場合は、参加者同士の顔が見えるレイアウトにしておきましょう。

具体的には、島形式やバズ形式、サークル形式がおすすめです。

※ 当社、ファシリテーション研修のテキストより一部抜粋

顔が見えていると、表情や視線、ジェスチャーといった非言語的なサインを読み取ることができます。これらのサインは、言葉だけでは伝わりにくい感情や意図を補完し、コミュニケーションを円滑にします。

例えば、相手の笑顔やうなずきは、話し手に対して理解や同意のサインを送り、安心して意見を述べる手助けとなります。

このように、社内会議を活性化したい場合は、お互いの顔を見合えるレイアウトを準備しておきましょう。

1-10.ファシリテーターの役割の人がいない

ファシリテーターという会議を進める人がいない状態も、社内会議の活性化しない原因です。意見が出なくて沈黙が続いてしまったり、話が停滞している状態になったときに、フォローする人がいないためです。

会議をしていると、停滞や沈黙、対立などさまざまな状況が生まれます。その際に、それを乗り越えるための支援をしてくれる人がいないと、社内会議は活性化しないまま、ただ時間だけがすぎていくことになります。

「ファシリテーターの役割の人がいない」への対策方法

社内会議を活性化させるためには、ファシリテーターの役割を事前に決めておきましょう。

ファシリテーターが、会議の途中で話がブレた場合は話を戻したり、意見が停滞した場合は、問いを投げて場を動かせると、活性化を促せます。

議論が停滞したときは、考えるポイントを渡したり、状況を整理するなどの支援をすることで場の活性化を促せます。

沈黙は、参加者が考えている時間のため悪い時間ではありません。ただ、あまりにも沈黙が続くようであれば、ファシリテーターとして介入することも必要です。

おすすめの方法としては、会議室にあるペンをバトン代わりに参加者に渡して、次に発言する人を決めていく方法です。こうすることで、自然と次に発言する人が決まるため、沈黙を回避できます。何人かの意見を聞いて頃合いを見て自由発言に切り替えたり、テーマを調整するなどして、会議の活性化に繋げます。

ただ注意として、「指名」と言う言葉を使わないようにしましょう。例えば「次に意見を聞きたい人を指名してください」と伝えると、受け手は受動的になりやすくなってしまいます。参加者の主体性を促すためにも「次に意見を聞きたい人にバトンを渡してください」と伝えて、活性化を促すことがポイントです。

対立が生まれている場合は、対立の構造を可視化したり、対立構造にそって座る位置を変えるなどの対応をして、場を整えながら活性化を促します。

このようにファシリテーターの役割を明確にしておくことで、会議の活性化を促すきっかけをつくれます。

これらの方法を実践することで、社内会議の活性化を促しましょう。

2)社内会議を活性化することのメリット

社内会議が活性化すると、次の3つのメリットがあります。

・創造性とイノベーションの促進

・意思決定の迅速化と質の向上

・参加者のモチベーション向上

詳しく説明します。

創造性とイノベーションの促進

社内会議が活性化すると、創造性とイノベーションが促進されます。多様な視点やアイデアが交わされるためです。

普段発言しないメンバーが発言することで、新しい視点が加わります。他にも、多くのアイデアや考えを共有することで、新たなアプローチや解決策が生まれやすくなります。

逆に社内会議が活性化していないと、参加者の意見交換が不足しがちで多様な視点やアイデアが少なく、結果として新しい発想が生まれにくくなります。創造性やイノベーションは、異なる考え方や視点の融合から生まれることが多いためです。また、一部の参加者だけが発言する状況になると、特定の視点に偏った議論が行われ、新的な解決策を導き出すのは難しいです。

このように、多様な意見が出るくらい社内会議が活性化していることで、創造性とイノベーションが促進されます。

意思決定の迅速化と質の向上

社内会議が活性化すると、意思決定の迅速化と質が向上します。活発な議論や情報共有により、意思決定プロセスが迅速化し、より質の高い結論が得られるためです。

また、多様な意見やアイデアが出されることで、検討される選択肢が増え、最適な解決策を見つけやすくなります。

活性化している会議では、コミュニケーションが円滑になるため意見の対立が建設的な議論へと変わり、意思決定過程での合意形成も迅速に進みやすいです。意見の対立や異なる視点を共有することで、潜在的なリスクや課題を事前に洗い出すことができ、より堅実な決定が可能となります。また、活発な会議では参加者が自らの意見や提案に対する責任を持ちやすくなり、意思決定後の実行力も高まります。

このように、社内会議が活性化してコミュニケーション量が増えている状態だと、意思決定が迅速になり、決定事項の質も高まります。

参加者のモチベーション向上

積極的な議論や意見交換が行われる場に参加することで、参加者のモチベーションが向上し、会議への積極的な参加意欲が高まります。自分の意見が議論に反映されることは、仕事に対する達成感や満足感を得ることにつながるためです。

さらに、自分の意見が反映された仕事に対しては、主体的に取り組みやすくなるため、その後の仕事へのモチベーションも高まります。人は自分が意見を反映させた仕事に対しては、自然と積極的に関与していきます。

逆に積極的に意見を出せない会議では、参加者のモチベーションは高まりません。自分の意見が反映されていないと、プロジェクトや組織への貢献感が得られず、仕事に対する熱意や意欲が減少します。

このように、参加者が自分の意見を自由に発言できるくらい会議が活性化していると、参加者の仕事に対するモチベーションが向上します。

このようなメリットがあるため、社内会議を活性化することは大切です。

3)社内会議の活性化が現場でも継続する方法

社内会議が活性化されて意思決定されたことが、現場でも主体性を持って取り組んでもらえる状況が必要です。

そのための方法を3つ紹介します。

・バトンメール®を活用する

・現場展開する際に工夫する

・現場の声を集めて、社内会議の参加者に共有する

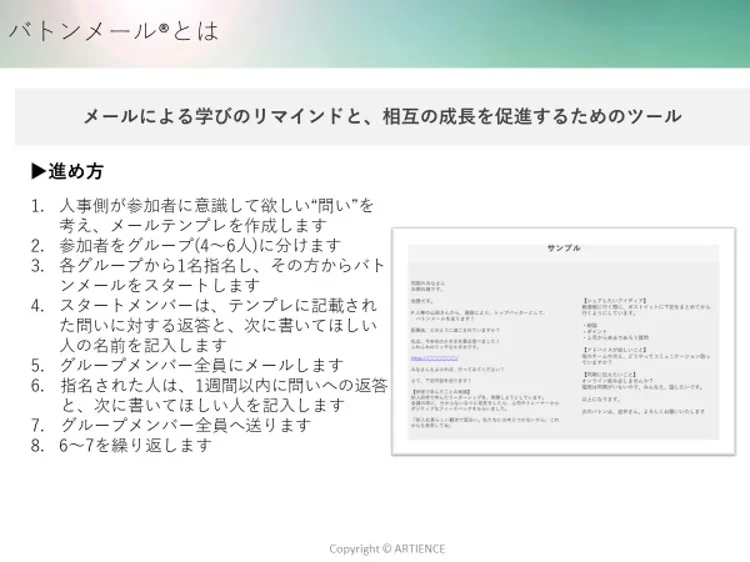

バトンメール®を活用する

バトンメール®を活用するという方法があります。バトンメール®は、アーティエンスが開発した、会議後や研修後のフォローツールです。

参加者4~5名のグループになり、1週間に1回、会議で決めたことについて実践してみた経験や、難しさを感じていることなどを書いて、次の人に回していきます。実施方法はメールではなく、チャットなどでも大丈夫です。

※ 当社資料より一部抜粋

会議後に参加者と一緒にバトンメール®を行うと、会議での意思決定を度々思い出すため、会議で決まったことが実施されないということを防ぎ、会議の熱量を維持しやすいです。また、会議後の行動変容・認知変容を、会議の参加者同士で促すこともできます。それが現場での実行力や次の会議に繋がります。

現場展開する際に工夫する

現場展開の際に工夫をすることも大切です。会議で意思決定されたことを実際に実行するのは現場のメンバーであることが多いため、その際に、いかに想いを伝え、現場がやりやすいように意識した実行内容にしているのかがポイントになります。

想いを伝えることについては、意思決定されたことの背景や実行することで開かれる未来をイメージしてもらうことが必要です。現場の社員もその想いに共感し、そのような未来を目指したいと感じれば、社内会議と同等の熱量で取り組んでもらいやすいです。間違っても、「会議で決まったことだから、やってください」や、「私は本当は反対なんだよね」という伝え方は、NGです。

実行内容に関しては、現場のやり方と合致していないと、不満が出てくるため、実行してから現場と密に情報共有を行い、必要に応じて実行内容を調整や支援を行っていくことも必要です。丸投げや放置は、厳禁です。

なお、現場に展開する際は、できる限り具体的に伝えることを意識しましょう。アクションプランや納期などを明確にすることで、現場で誰が何をいつまでに行うかを考えやすくなり、スムーズに実行できます。

現場の声を集めて、社内会議の参加者に共有する

現場の声を集めて、社内会議の参加者に共有することも重要です。現場の意見を反映された上で意思決定してもらうことで、現場での実行力を高めます。

実際に業務を行うメンバーが直面する課題や状況や、会議で決定された事項が現場でどのように受け取られ、どのように実行されているかを、現場の声を集めることで理解していくことが重要です。それは、現場の実態に即した支援や調整に繋がります。その結果、会議での決定事項が現実的で実行可能なものとなり、現場での実行力が高まります。

また、現場と会議参加者との連携を強化する効果もあり、組織全体として一体感が醸成されます。すると、組織全体の活力が向上します。

社内の声を集める方法としては、現場社員へのインタビューや、アンケートフォームでの収集がやりやすいです。現場社員と関係性が築けていない状態の場合は、匿名性の方が素直な意見が出てきやすいかもしれません。

このような工夫をすることで、社内会議だけでなく、現場でも責任感や主体性を持って取り組んでもらえるようになります。

4)社内会議を活性化することに注力しすぎることへの注意

社内会議を活性化することはメリットもあるため必要な部分もありますが、社内会議を活性化することに注力しすぎることに対しては注意が必要です。社内会議を活性化することが目的となって、本来の会議の目的が疎かになってしまう場合があるためです。

会議を活性化することは、会議の目的を達成するためです。しかし、活性化することに意識が向き過ぎていると、活性化することが目的になってしまうことがあります。そのような状態では会議の目的は達成できません。

社内会議を活性化させるためにと、無理やり意見を活発化させても、浅い思考でしか議論できないと質の高いアウトプットは出てきません。また、無理やり盛り上げて勢いで意思決定しても、本当は賛同していないメンバーがいる、ということでは、結果の質は低くなります。

社内会議では、表面上の活性度合いを見るのではなく、次の2つのことがクリアできているかを軸に確認しましょう。

・建設的な議論ができ、会議の目標(アウトプット)を達成できている

・会議で決まったことに対して、参加者が心からコミットしている

このような状態になっていれば、会議やプロジェクトの本来の目的を達成できます。

社内会議を活性化することは、あくまでも会議の目的を達成するための手段の一つで、活性化することが目的にならないように注意が必要です。

5)まとめ|社内会議の質を高めるにはファシリテーター研修がおすすめ

本コラムでは社内会議が活性化しない理由と対策方法について具体的にお伝えしました。

社内会議が活性化しない理由と対策について、「参加者の視点」と「会議設計の視点」から9つお伝えしました。

社内会議が活性化しない原因に合わせてこれらの方法を実践することで、社内会議の活性化を促しましょう。

また、社内会議が活性化されるだけでは十分ではなく、会議で意思決定されたことが、現場でも主体性を持って取り組んでもらえる工夫も必要です。そのための方法を3つ紹介しました。

・バトンメール®を活用する

・現場展開する際に工夫する

・現場の声を集めて、社内会議の参加者に共有する

このような工夫をすることで、社内会議だけでなく、現場でも責任感や主体性を持って取り組んでもらえるようになります。

なお社内会議を活性化することは、あくまでも会議の目的を達成するための手段の一つです。活性化することが目的にならないように注意が必要です。

なお、アーティエンスでは、質の良い会議を行うためのファシリテーション研修を実施しています。社員がファシリテーションスキルを身につけることで、「社員一人ひとりが会議に積極的に貢献し、成果を出せる会議」をつくりだすことができます。

社内会議を活性化させ、社内会議の質を高められるようにしましょう。

ファシリテーション研修の詳細について知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。