-

[ コラム ]

【事例あり】管理職の役割を最大化!組織力を高める方法を徹底解説

- 「管理職が担っている役割が多く、パフォーマンスが下がっている…」多くの組織で旧来の管理職の役割から新たな役割が追加され、疲弊している状態が起きています。管理職の役割が増え、かつ、不明確になり、組織側も何を優先して育成すべきか見つけられず、適

- 詳細を見る

活躍できない管理職を変える!管理職に必須な能力要件と支援策を解説

更新日:

「活躍している管理職がいない」

「管理職が、本来の役割を果たしていない」──そんな悩みを抱えていませんか?

現代の管理職は、業績の達成だけでなく、部下の育成やチーム全体の成長など、実に多くの役割が求められています。

上層部からは「すぐに成果を出してほしい」という短期的な期待と同時に「将来に向けて人を育ててほしい」という中長期的な責任も重なります。

この両方に応えるために、管理職には次のような能力要件が必要です。

・短期成果と中長期成長の矛盾を統合する“仕組みづくり”

・仕組みの継続的な“アップデート能力”

本記事では、これら2つの必須能力を詳しく解説し、個人・組織が取り組むべき具体的なステップを事例とともにご紹介します。

能力要件を満たした管理職を育て、チームも組織も力強く前進できるようにしましょう。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1. 管理職に求められる2つの能力要件

管理職に求められる能力要件は下記の2つです。

・短期成果と中長期成長の矛盾を統合する“仕組みづくり”

・仕組みの継続的な“アップデート力”

具体的な能力を説明します。

1-1. 短期成果と中長期成長の矛盾を統合する“仕組みづくり”

「短期成果」と「中長期成長」の両方の期待に応えられる管理職こそ、現代の組織に必要な存在です。

上司や経営者・事業責任者から「今すぐ結果を出せ」と言われる一方で「チームを育てて将来の柱になってほしい」と、異なる時間軸の成果を同時に求められるためです。

この“板挟み”の状況に、戸惑う管理職は少なくありません。

例えば、ある営業会議でのやりとりを見てみましょう。

部長A:「B課長、今期の売上がこのままだと未達だよ。君の部下は育っていないし、君に依存していたら意味がない。」

この問いに対し、管理職としての能力要件を習得できていない場合と、習得できている場合では、返答の質が大きく異なります。

管理職としての能力要件を習得できていない場合

管理職としての能力要件を習得できている場合

アップデート内容はマニュアル化し、メンバーが自らニーズを考えられるテンプレートも用意しました。売上と育成、両面にアプローチしています。」

この対比から明らかなように、両立を前提とした“仕組み化”が、管理職のパフォーマンスを高めます。

その場しのぎではなく、成果と育成を両立・統合する視点が、これからの管理職に求められる力です。

1-2. 仕組みの継続的な“アップデート力”

管理職にとってもう一つ重要なのが、「仕組みをつくって終わりにしない」アップデート力です。

どれだけ優れた仕組みでも、ビジネス環境やチームの状況が変われば、必ずズレが生じるためです。

例えば、前述の営業会議のアフターストーリーを想像してください。

「顧客アプローチを見直し、マニュアルを整備した結果、売上は回復した。しかし、部下の成長スピードがそれに追いついていない」──こうしたギャップは現場でよく起こる課題です。

このような状況では、作った仕組みをそのまま維持するのではなく、次のような改善策が求められます。

・マニュアルに“自ら考える余白”を設け、思考力を育てる

・勉強会や1on1の設計を見直し、より実践的で内省が深まる場にする

・一人ひとりの学習スタイルに合わせた育成方法へとカスタマイズする

常に「今の仕組みは最適か?」を問い直し、改善を積み重ねる姿勢が、管理職としての信頼と成果を生み出します。

「成果を出せる仕組みをつくり、それを進化させ続ける」この2つの力が、管理職に欠かせない能力要件です。

個人の頑張りに頼るのではなく、再現性のある仕組みとして設計・実行・改善できる管理職こそ、組織に未来をもたらします。

▼執筆者が動画で解説

2. 管理職の能力要件を高めるために、組織が支援すべき2つの施策

管理職に「短期成果と中長期成長の両立」や「仕組みのアップデート力」を身につけてもらうためには、組織としての後押しが欠かせません。組織として土台を整え、育成の機会を意図的に設計していく必要があります。

本章では、組織として取り組むべき以下の2つの主要施策をご紹介します。

・施策①:戦略・方針の明確化と定期的なフィードバック

・施策②:他社管理職との交流と学びの場の提供

2-1.施策①:戦略・方針の明確化と定期的なフィードバック

明確な戦略と継続的なフィードバックは、管理職が「何を判断基準に行動すべきか」を定める土台となります。

短期成果と中長期成長という相反する期待を同時に受ける中で、迷わず判断し、両立を実現していくには、「組織として何を重視しているか」を言語化して示す必要があります。

組織の戦略が曖昧なままだと、管理職は短期成果と中長期成長のどちらを優先すべきか判断に迷い、行動の軸が定まりません。

短期成果と中長期的成長という“両立が難しい期待”を受ける管理職にとって、経営層からの明確な戦略と中長期ビジョンの共有は羅針盤のような存在になります。

例えば、「今期は売上重視」「来期は育成フェーズ」など、フェーズごとの重点が共有されている組織では、管理職も的確に優先順位をつけ、成果と育成のバランスを取った“統合的な仕組み作り”に取り組めます。

さらに、KPIに基づいた定期的なフィードバックがあることで、取り組みの効果を振り返りながら、仕組みの改善・再設計がスムーズに進みます。

例えばアーティエンスでは、年度方針をもとに毎月の勉強会運営を評価・フィードバックしています。

評価の際には、参加数やアンケート結果といった定量指標に加え、

・「この勉強会は、参加者にどんな行動変容をもたらしたのか?」

・「その気づきは、お客様の未来にどう役立つのか?」

といった中長期視点も含めて対話することで、マネジメントの“解像度”を高めています。

このように、戦略方針の明確化と継続的なフィードバックをセットで行うことで、管理職の思考の軸が定まり、能力要件の「仕組みの構築力」や「アップデート力」が自然と磨かれていきます。

2-2. 施策②:他社管理職との交流と学びの場の提供

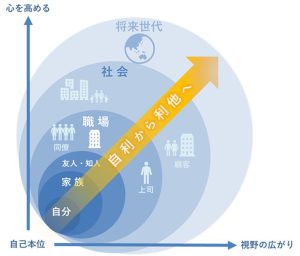

社内だけでは得られない気づきや発想を得るには、外の世界に触れる場が必要です。

異業種・異文化のマネジメントに触れることで、自社の常識や固定観念を揺さぶり、新たなアプローチや仕組み改善のヒントを得ることができます。

例えば、他社の管理職と共に学ぶ公開講座に参加して、他社の成功事例を聞くことで「売上と育成を同時に回している他部署の仕組み」や「失敗からの学びを活かす1on1の設計」など、自社にも転用可能な知恵が得られます。

また、利害関係のない他社の管理職からのフィードバックは、自身の思考や行動を見直す貴重な“異質の目”となり、思考や行動の質を引き上げてくれます。

社外のセミナーやワークショップでは、最新のマネジメント手法やツールを学ぶことで、「仕組みの再設計」「人材育成のアップデート」につながります。

組織としてネットワーキングや外部研修の機会を設けることは、管理職の“知のインプット”を促し、視野を広げる後押しとなります。これにより、「今の仕組みは最適か?」という問い直しが生まれ、現場の仕組み改善や人材育成の再設計が進みやすくなります。

アーティエンスでは、他社の管理職と対話できる公開型の管理職研修をご用意しています。

「自社内だけでは視野が広がらない」「他社の事例から学びたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

組織は、管理職の成長を現場や本人の努力に任せきりにせず、明確な方針と継続的な対話を通じて背中を押し、時に外の風を取り入れて視野を広げる機会を作りましょう。

この2つの支援によって、管理職は「仕組みづくり」と「アップデート力」を養い、チームや組織を一段引き上げる存在へと促せます。

3.能力要件を満たすために管理職が身に付けるべきスキル

管理職として成果を出すためには、状況に応じた多面的なアプローチが不可欠です。ここでは、短期・中長期の課題解決や組織の仕組みづくりに直結する、4つの基本スキルをご紹介します。

1. 問題解決スキルの習得(短期的な課題解決と成果創出)

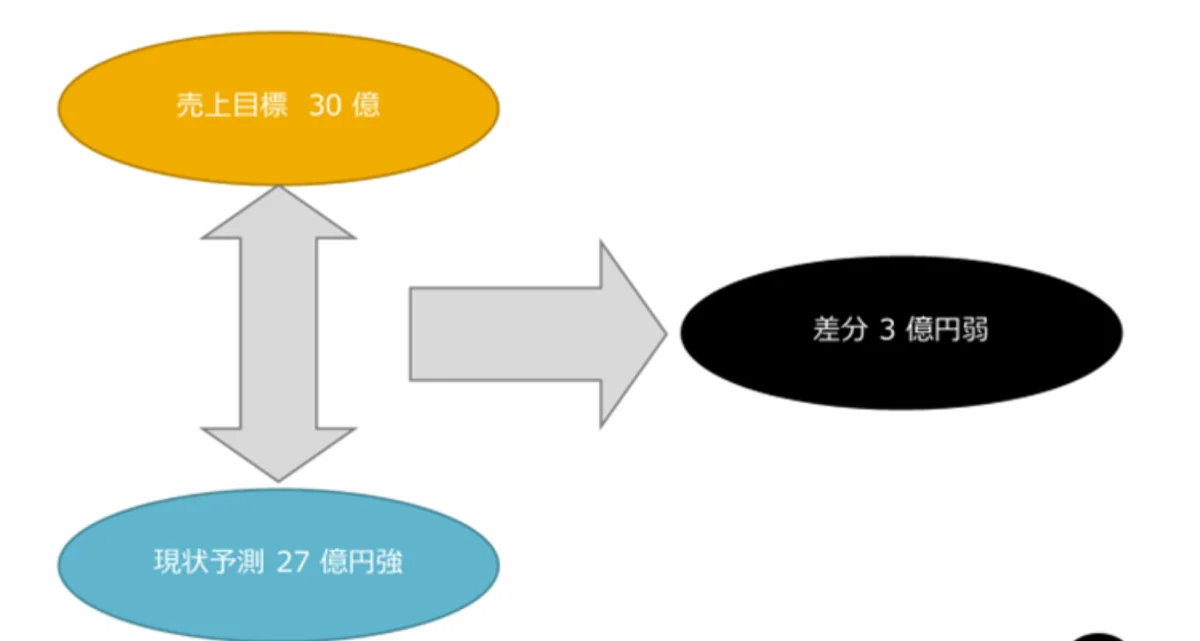

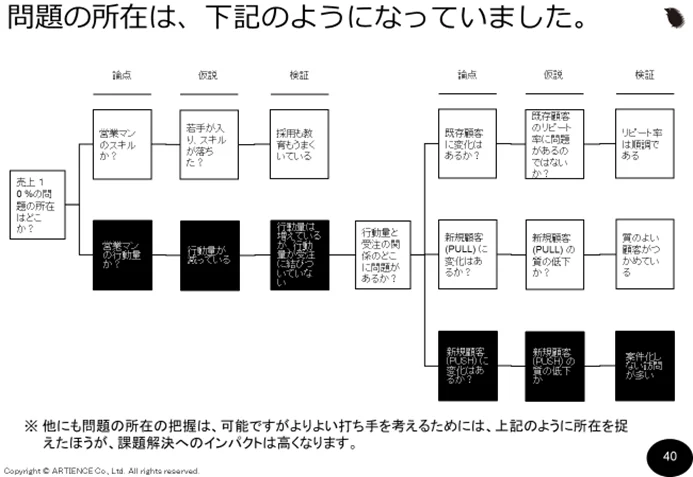

まず、現状の課題を迅速に把握し、具体的な解決策を導き出す力が必要です。具体的には、以下の進め方を実践できると良いでしょう。

→あるべき姿・ありたい姿と現状とのギャップを確認する

②課題の所在を明確にする :

→課題がどこにあるかを確認する

③課題の原因を把握する :

→Big Whyや5W2Hなどで原因を深掘りして、課題の真因を明確にする

④真因に対しての打ち手を考える :

対策を考えて、PDCAを回しながら仕組みに落とす・仕組みをアップデートする

当社の問題解決力研修のテキストを一部抜粋しますので、下記でイメージしていただくとよいでしょう。

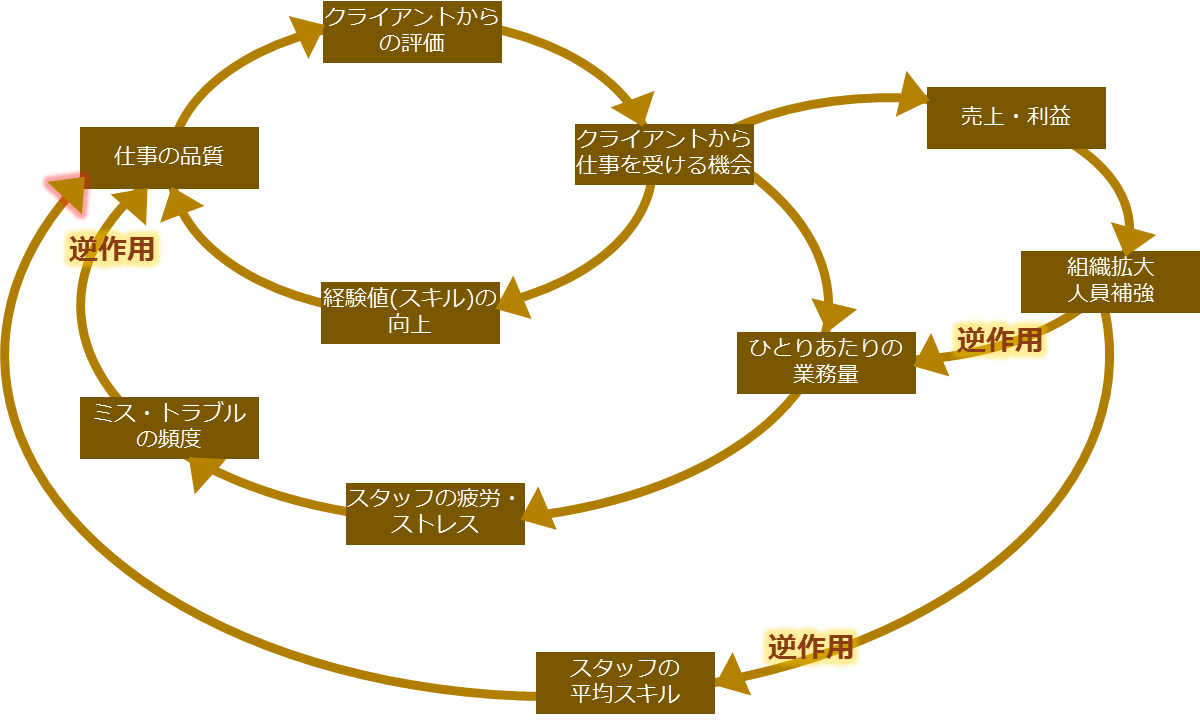

2. システム思考の習得(中長期的な課題へのアプローチ)

短期的な問題解決だけではカバーしきれない、中長期の課題には、物事を全体的に俯瞰し、複数の要素が相互に作用する仕組みを理解することが重要です。

以下の進め方を実践できる力を身に付けることが大切です。

個々の要素を整理し、組織全体の流れや関係性を見極める。

レバレッジポイントの発見:

効果が最大化する部分を特定し、そこにリソースを集中することで、持続可能な改善を実現します。

▼システム思考を活用したシステム図の例(システム思考研修より) なお、システム思考は、ビジネススキルとしての重要性は高いものの、まだ一般化されていない思考スキルです。そのため、システム思考研修などで実践的な知識を深めることが推奨されます。

なお、システム思考は、ビジネススキルとしての重要性は高いものの、まだ一般化されていない思考スキルです。そのため、システム思考研修などで実践的な知識を深めることが推奨されます。

システム思考をより知りたい方は、下記コラムをご覧ください。

システム思考とは|「複雑な課題」を解決に導く思考法を事例で解説!

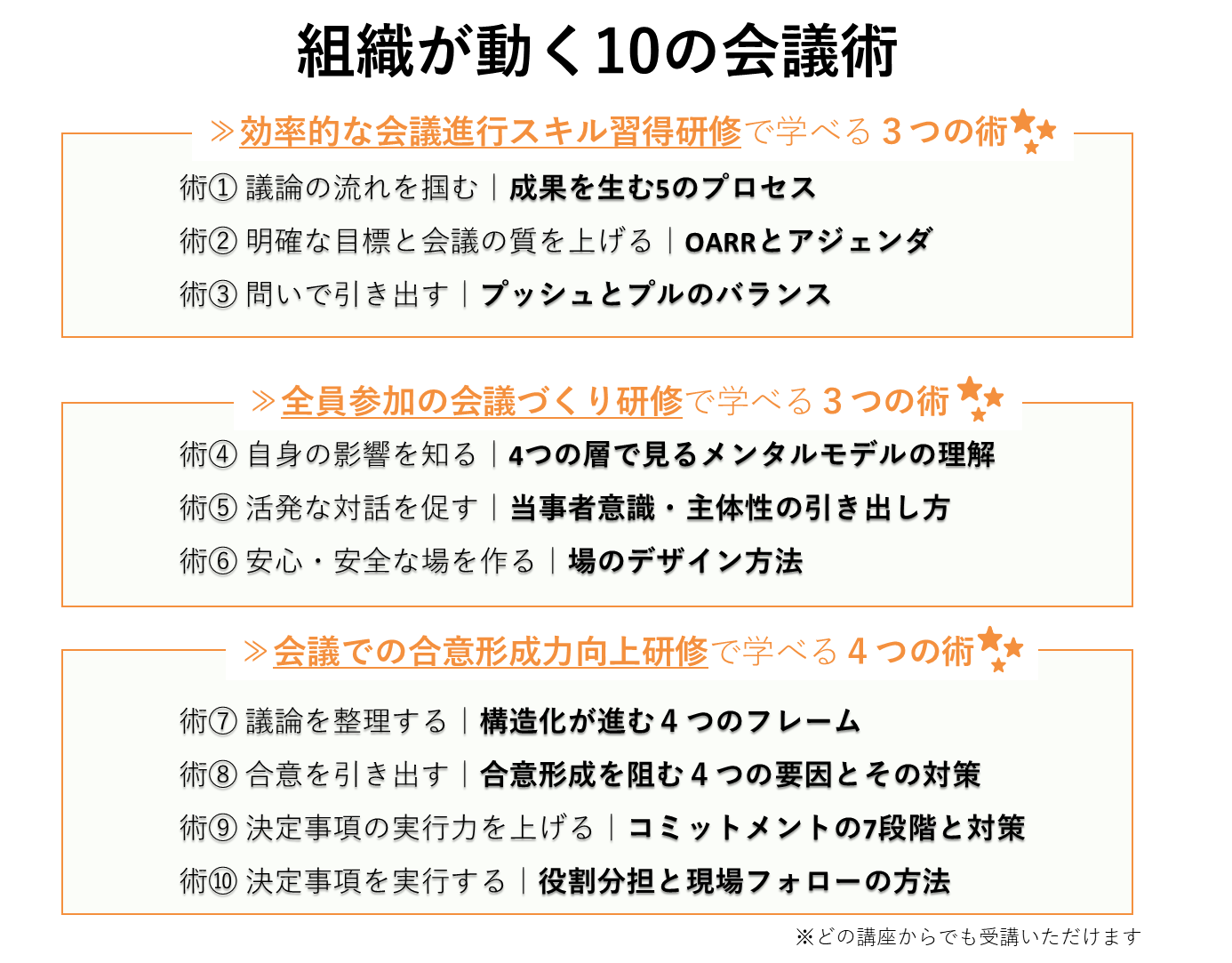

3. ファシリテーションスキルの習得(解決策の実行と組織内展開)

優れた解決策も、実行に移されなければ効果は半減してしまいます。そこで、チーム全体を巻き込み、意見を調整しながら前進させるファシリテーション能力が必要です。

具体的には、下記の進め方ができると良いでしょう。

メンバーそれぞれの強みを引き出し、建設的なディスカッションを促進。

実行計画の共有:

解決策を具体的なアクションプランとして落とし込み、チーム全体でコミットメントを持つ体制を整えます。

リーダーシップと信頼の醸成:

ファシリテーターとしての役割を果たすことで、組織の士気とパフォーマンスが飛躍的に向上します。

なお、アーティエンスではファシリテーション力を高める研修を実施しており、以下の内容を学ぶことができます。

公開講座、講師派遣型、共に対応しています。ファシリテーションスキル習得を図りたい場合は、お気軽にご連絡ください。

4. 経験学習の習得(解決策の効果測定と仕組みのアップデート)

課題解決のプロセスを一度実行しただけでは終わりません。常に振り返り、得られた経験から学びを抽出し、組織の仕組みを継続的に改善していく必要があります。

具体的には、以下の手順で進めると良いでしょう。

実施した施策の成果や課題を定期的に評価し、次の改善策に活かす。

仕組み化の推進:

経験から得た知見を組織全体で共有し、恒常的な改善プロセス(PDCAサイクル)として定着させる。

持続的な成長:

経験学習を通じて、時代の変化に柔軟に対応し、常により良い環境を創出していく文化を醸成します。

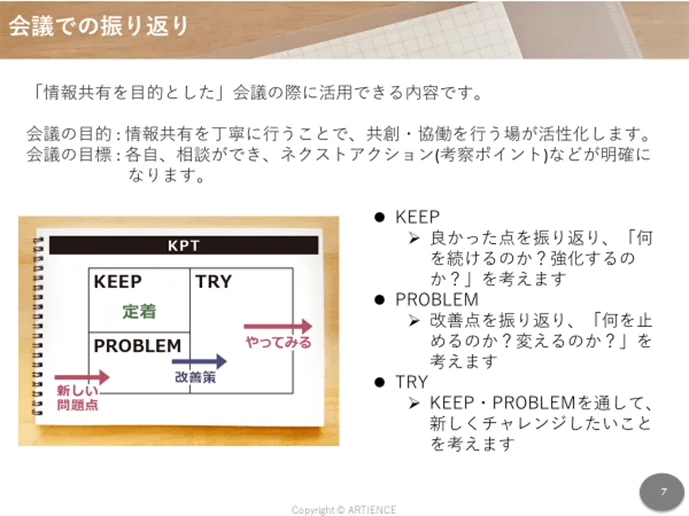

まずは、チーム会議で内省とフィードバックに取り組んでみると良いでしょう。

4.まとめ・管理職向けの公開講座はアーティエンス

現代の管理職に求められる能力要件は、大きく次の2つです。

「短期成果と中長期成長の矛盾を統合する“仕組みづくり”」

「仕組みの継続的な“アップデート力”」

これらの能力要件を高めるためには、組織からの支援が欠かせません。

・戦略・方針を明確に伝え、継続的にフィードバックすること

・他社管理職との交流機会を設け、視野を広げる学びの場を提供すること

この2つの取り組みがあることで、管理職の思考が深まり、行動に確信が持てるようになります。

そして同時に、管理職自身も課題を探し続け、解決していく姿勢が求められます。

課題は与えられるものではなく、「自ら発見し、創り出す」もの。そこに向き合い続けることが、能力の成長に直結します。

アーティエンスでは、企業ごとの現状に合わせた管理職育成の設計支援や、他社と学び合える管理職向け公開研修など、幅広い支援をご用意しています。

「活躍している管理職がいない…」「管理職が、本来の役割を果たしていない…」など、管理職に求められる能力要件に対して問題意識がある方は、ぜひ当社までご連絡ください。

今の時代に必要な能力要件を満たした管理職を育て、チームも組織も力強く前進できるようにしましょう。