-

[ 研修・セミナーレポート ]

2023年3月9日開催「1年目フォロー研修」ー公開講座研修レポート

- 2023/3/17作成ー1)研修概要本内容は、2023年3月9日に開催された「1年目フォロー研修」の研修レポートです。(参加企業数:5社、参加人数:13名)研修テーマ・学びのポイント当日のアジェンダ1.イントロダクション/チェックイン2

- 詳細を見る

【具体例あり】新入社員の成長を促す振り返りシート活用方法

更新日: ー

作成日:2023.1.30

入社間もない新入社員は、新入社員研修や現場育成(OJT)を通じて膨大な知識や情報を得ます。ただ、残念なことに、それら知識をただ教えてもらっただけでは、そのうちの何割かは忘れてしまいます。

学んだ知識を定着化させ、日々の業務に活かしていくためには、「振り返り」がとても重要です。

本コラムでは、新入社員が振り返りを効果的に行っていくためのツールとして、新入社員の成長を促す「振り返りシート」の具体的な内容や活用方法について詳しく解説していきます。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。

youtube:中小企業の人材育成・組織変革 専門チャンネル

1)新入社員の成長を促す2つの振り返りシート

新入社員の振り返りシートとは、新入社員の成長を促すためのツールの一つです。

振り返ることによって改善したり、より良くする方法を検討し、次に活かしていくためのものです。

新入社員の振り返りシートの種類は大きく2種類あります。

・日々の業務を振り返るときに活用する業務の振り返りシート

これらの振り返りシートの例をご紹介します。

研修振り返りシート

研修振り返りシートは、

・研修で学んだことの言語化ができること

・学んだことをどう活かすかを言語化できること

がポイントです。

自分の言葉で整理することで、研修の理解を深められます。

また、これから業務でどのように活かしていくかをその場で考えることができます。

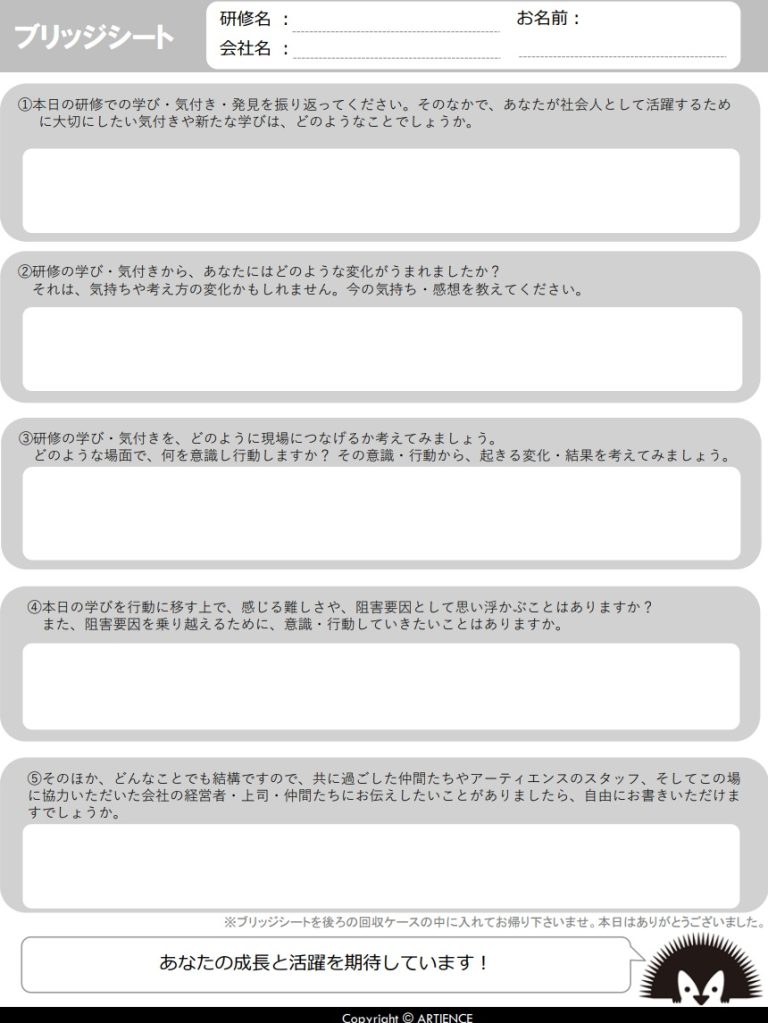

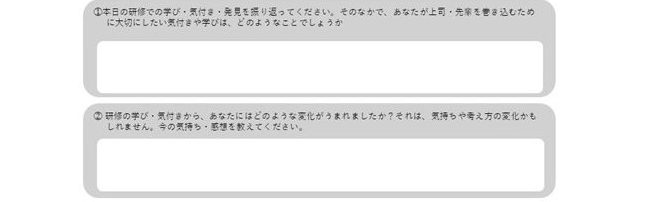

それらのポイントが含まれている、当社の研修振り返りシートは次のような内容です。  ※ 当社の研修振り返りシート(ブリッジシート)

※ 当社の研修振り返りシート(ブリッジシート)

①②で研修での学びを確認し、③で現場での活かし方を明確にしています。

④では、現場で活かす際に難しさを感じそうなことを書いてもらうことで、新入社員自身で現場でうまく活用できない時の準備を行えます。

また、この内容を人事やトレーナーが見ることで、フォローできる状態にしておくこともできます。

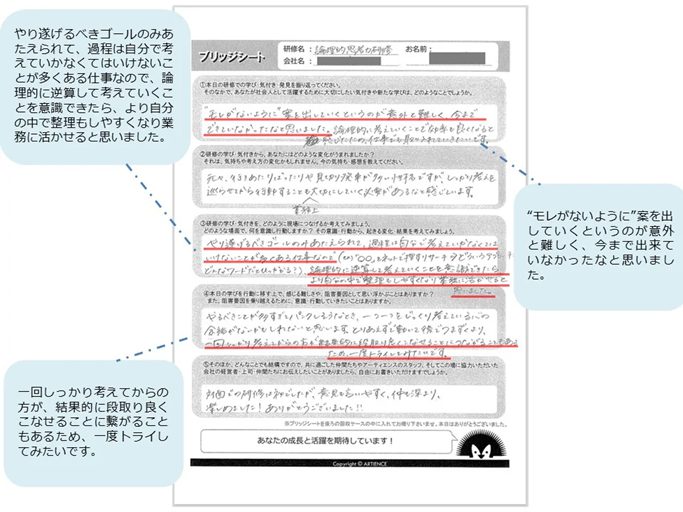

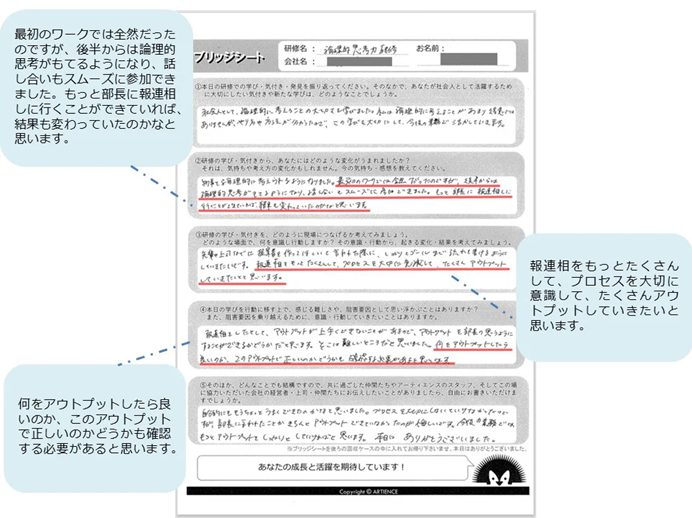

実際に新入社員が記載した内容をいくつかご紹介します。

※ 新入社員に記載いただいた研修振り返りシート(ブリッジシート)

※ 新入社員に記載いただいた研修振り返りシート(ブリッジシート)

研修で学んで終わりではなく、この学びを現場での仕事でどう活かすかを言葉にすることで、一歩を踏み出せるように促しています。

研修を受けて終わりだと、研修で自分は何を学んだのか、学んだことをどう活かすのかが明確にならないままで、明日から学びを活かすことが難しくなります。

そのため、研修後にこのような振り返りシートを活用して自分で言語化することで、学びを現場での実践につなげることが可能になるのです。

業務の振り返りシート

業務の振り返りシートは、

・自身の目標を念頭に振り返りができること

・日々の業務から得た気づきを明確化し、明日以降に活かすことを言語化すること

がポイントです。

日常の業務を通して良いところを伸ばし、改善が必要な箇所について対策を考えて翌日実行できるような振り返りシートが必要です。

新入社員がメーカーの営業に配属された場合の事例をもとに、お伝えします。

| 目標 | 内容 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1年の目標 | 自社商品の店頭販売率を高めるために、3月末までに新店舗への提案・設置までの支援を3箇所、販売プロモーションで購入率を5%高める | ||||

| 半年の目標 | 自社商品の店頭販売率を高めるために、9月末までに新店舗への提案・設置までの支援を先輩と共に1箇所、販売プロモーションで購入率を高める企画を先輩と作成する | ||||

| 今月の目標 | 先輩の営業に同行しながら、伝え方やアピールポイントを自分で伝えられるようになる(月末に、先輩の時間をいただいて、営業のロールプレイングを行わせていただき、OKをもらえるようにする) | ||||

| 今週の目標 | A ,B,Cの商品の伝え方とそれぞれの商品のポイントや差別化を伝えることができるようになる | ||||

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

| 予定している業務内容と時間 | 9-10時:朝礼 10-12時:〇〇の提案資料作成、完成 13-13時半:メール対応 13時半-14時:移動 14-15時:○社営業同行 15-15時半:移動 15時半-16時:営業振り返り、ネクストアクション検討 16-17時:営業MTG 17-17時半:明日の○社営業準備 17時半-18時:日報 |

||||

| 実際の業務内容と時間 | 9-10時:朝礼 10-13時半:〇〇の提案資料作成、完成 13-13時半:メール対応 13時半-14時:移動 14-15時:○社営業同行 15-15時半:移動 15時半-16時:営業振り返り、ネクストアクション検討 16-17時:営業MTG 17-17時45分:明日の○社営業準備 17時半-18時:日報 |

||||

| 今日ポジティブな影響を与えたこと | 共有の文房具入れが探しづらかったので整理整頓した | ||||

| 今日ネガティブな影響を与えたこと | 電話の取り次ぎで名前の確認を忘れてしまった | ||||

| 今日の経験を元に明日に活かすこと | 電話で取り次ぎのミスをしないように、取り次ぎようのフォーマットを作成してデスクに貼っておく | ||||

| 支援してほしいこと | 営業のロールプレイングに協力していただきたいです | ||||

| 今日の仕事に点数をつけるなら(最高10点) | 7 | ||||

| トレーナーからのコメント | |||||

日々の業務の中から、成長に繋げるための気づきを得て学ぶためには、意識的に振り返ることが必要になります。

このような振り返りシートを活用することで、業務を改善したりより良くする方法を検討し、次に活かしていくことができるようになります。

①他人に伝授できず、進化・成長が止まる

結果を出せる理由を説明できないと、自分が経験を通して得たノウハウや知恵を他人に伝授できず、いつまでも自分でやり続けなければならない状況に陥ります。新入社員も、やがては後輩ができ、仕事を依頼することになりますが、その際に教えることができなくなると、自分でやったほうが早いという判断をしがちで、その結果新しい挑戦がなく自身の成長に繋がらなくなるという状況にもなってしまいます。

②過去の成功体験にしがみつく

大きな変化の中で、過去の成功体験ばかりを頼りにしていても、同じような成功が得られる可能性はどんどん下がっていきます。成功体験をアップデートしていくためにも、振り返りは必要です。

2)新入社員の振り返りシートの活用方法と効果

振り返りシートの具体的な活用方法を、研修振り返りシートと、業務の振り返りシートの2つを、それぞれお伝えします。

研修振り返りシート

研修振り返りシートは、2つの活用方法と効果があります。

・効果①:研修で学んだことを業務に活かしやすくなる

・活用方法②:研修の学習度合いの確認

・効果②:研修の見直しが行いやすくなる

それぞれ説明します。

活用方法①:研修を業務に活かすための橋渡し

研修振り返りシートを活用することで、研修と現場が繋がっていることを意識できます。そして、その結果、研修で学んだことを業務に活かしやすくなります。

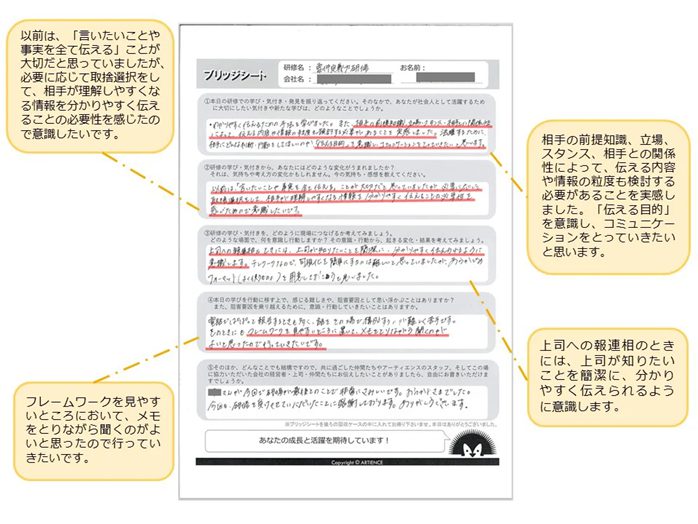

例えば、当社のプレゼンテーション力研修の受講後のブリッジシートで下記の記載がありました。  ※ 新入社員が記載した振り返りシート(ブリッジシート)

※ 新入社員が記載した振り返りシート(ブリッジシート)

これをみると、③の項目に「上司への報連相の時には、上司が知りたいことを簡潔に、分かりやすく伝えられるように意識します。」と記載があります。

ここに、自分で考えたこれからのアクションが記載されているので、翌日からこの内容をそのまま現場で意識すると、研修での学びが現場で活きることになります。

さらに、④の項目に「電話でパパッと報告するときも多く、その場で構成するので難しく苦手です。そのときにもフレームワークを見やすいところに置いて、メモをとりながら聞くのがよいと思ったので行っていきたいです。」と記載があります。

この新入社員は、研修で学んだことを現場で活用することをイメージした時に、難しそうだという業務を明らかにし、そのための対策を考えるところまで行えています。このように、業務での活かし方を具体的に考えることで、研修で学んだことが現場で定着していきます。

研修を行って終わりではなく、研修を現場でどう活かすかを考え、自分なりの行動指針として言語化することで、明日から迷いなくその行動を行うことができるようになります。

活用方法②:研修の学習度合いの確認

研修振り返りシートを活用することで、新入社員がどの程度学べているかを確認することができます。新入社員の学びの度合いを確認できることで、今後や次年度の研修の見直しが行いやすくなります。例えば、当社だと、ブリッジシートの①②の項目でその判断をしています。

※ 当社の研修振り返りシート(ブリッジシート)一部抜粋

ここに記載されている内容と、研修の目的やラーニングポイントがズレている場合は、狙いの学びを受け取ってもらえていない可能性が高いです。

そのため、研修の内容を見直し、新入社員に適切に学びを受け取ってもらうような内容に修正することが必要になります。

研修は、新入社員に身につけてもらいたいスキルがあるために行っています。

企画側の狙い通りの学びを新入社員が持たないと、組織が求める新入社員になることが難しくなります。

組織として新入社員に必要なスキルを身につけられる研修にするように、どうすればよいのかを検討して、次回はより良い研修を行えるようにしましょう。

業務の振り返りシート

業務の振り返りシートは2つの活用方法と効果があります。

・効果①:日々の業務の中で成長実感し、改善していくことができる

・活用方法②:1on1など他者との対話

・効果②:日々の仕事の様子を理解し合えているため、質の高い対話になる

それぞれ説明します。

活用方法①:新入社員自身での成長

日々の仕事を丁寧に振り返ると、新入社員自身で成長している実感を持てたり、改善点を発見できます。これは、新入社員自身で成長を促しているとも言えます。

例えば、新入社員が予定していた時間内に仕事が終わらなかった、ということを認識したら、「明日から時間に余裕を持って行うようにする」や、「予定時間内に終わらせるように効率化する方法を考える」という行動を取ることができるためです。

このことに気がつくには、今日やった仕事だけを記載するのではなく、予定と実際の時間を書ける振り返りシートになっている必要があります。

振り返りシートが新入社員の内省を深める作りになっていることで、新入社員は自分自身で成長していくことができるようになります。

活用方法②:1on1など他者との対話

業務の振り返りシートを活用していると、その内容を元に1on1やチームでの振り返りを進めることができます。質の高い対話を行うことが期待できます。

振り返りシートを見ると、毎日どのような変化があるのかを振り返ることができるため、新入社員の変化にも気づきやすいですし、フィードバックも行いやすくなります。

例えば、業務の振り返りシートの数値をみて、1ヶ月の中で1週間程度いつもより低い数値になっていたら、このときにどのような状態だったか、ということから話すことができます。

数字の背景に何があるかを、紐解いていくといいでしょう。原因追及も必要ですが、それ以上に「何が起きているのか?」、「何をしたのか?」、「その時にどのような感情を持ったのか?」、「周りからの支援や関わりは、あったのか?」など深く紐解いていくといいでしょう。

1on1を行う際に、何を話していいのかがわからず雑談になってしまう、というお悩みを持っている方もいらっしゃいますが、大抵の場合、新入社員の言動を含めた情報が不足していることが原因だと思います。

せっかくの1on1という時間をより良い時間にしてもらうためにも、業務の振り返りシートを活用していただきたいです。このように、振り返りシートは新入社員や組織にポジティブな影響を与え、さまざまなことに活用することができます。

3)まとめ

今回は、新入社員の成長を促すために大切な振り返りを意味のある時間にしてもらうための振り返りシート例や、効果、ポイントをお伝えしました。

成長を促す2つの振り返りシートは大きく2種類あります。

・日々の業務を振り返るときに活用する業務の振り返りシート

研修後に活用する研修振り返りシート

研修振り返りシートは、研修で学んだことの言語化ができることと、学んだことをどう活かすかを言語化できることがポイントになります。

自分の言葉で整理することで、研修の理解を深め、また、これから業務でどのように活かしていくかをその場で考えることができます。

研修振り返りシートは2つの活用方法と効果があります。

・効果①:研修で学んだことを業務に活かしやすくなる

・活用方法②:研修の学習度合いの確認

・効果②:研修の見直しが行いやすくなる

日々の業務を振り返るときに活用する業務の振り返りシート

業務の振り返りシートは、日々の業務から気づきを得て、明日に活かせるようになっているかがポイントになります。

そのために、日常の業務を通して良いところを伸ばし、改善が必要な箇所について対策を考えて翌日実行できるような振り返りシートが必要になります。

業務の振り返りシートは2つの活用方法と効果があります。

効果①:日々の業務の中で成長実感し、改善していくことができる

・活用方法②:1on1など他者との対話

効果②:日々の仕事の様子を理解しあえているため、質の高い対話になる

振り返りシートは、新入社員や組織にポジティブな影響を与え、さまざまなことに活用することができます。成長を促す振り返りシートを導入したことで、新入社員の自律性が高まり、自分自身で成長できるような状態を目指しましょう。

なお、アーティエンスでは新入社員研修内での学びの振り返りとアクションの明確化を重要視しています。

具体的には経験学習の重要性を新入社員に伝えると共に、実際にワークごとに振り返りを行っています。

振り返りは、これからの時代ますます重要視されます。

新入社員に、ビジネスの基礎スキルと共に【振り返りの重要性や習慣化】をはかりたい、という方は、ぜひ、お問い合わせ、もしくは、以下より資料をご覧いただければと思います。

振り返りによって、新入社員のみなさまの活躍が促進されることを願っております。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。