- [ 研修・セミナーレポート ]

2023年5月11日 巻き込み力研修ー公開講座研修レポート

- 2023/5/18作成ー本内容は、2023年5月11日に開催した「巻き込み力研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:4社、参加人数:18名、集合型

- 詳細を見る

【オンライン】新入社員研修の効果を高めるポイントを成功事例で詳しく解説

更新日: ー

作成日:2023.1.24

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)以降、オンライン形式で新入社員研修を実施する企業も増えています。

ただ、「オンライン形式だと、集合型形式(対面)よりも研修効果が弱まってしまう気がする」といったご不安やお悩みをお聞きすることも多いです。

そこで本コラムでは、オンライン形式でも効果の高い新入社員研修を実施するためのポイント成功事例などをお伝えします。

本コラムをお読みいただくことで、「オンライン形式であっても新入社員に良質な学びを提供し、成長を促進できる」と確信いただけることと思います。

【参考】より深く知るための

『オススメ』コラム

目次

1、新入社員研修をオンラインで実施する際に意識したい4つの観点

オンライン形式で新入社員研修を実施する際には、次の4つの観点を意識いただくことで、高い効果が期待できます。

・研修プログラムの設計

・講師のアサインとトレーニング

・新入社員の参加姿勢

・現場に繋げる振り返り

集合型形式で実施していた研修内容をそのままオンライン化しても、品質や効果が弱まってしまうため、オンラインならではの工夫や取り組みが必要になります。それぞれ詳しく説明します。

研修プログラムの設計

これまで集合型形式で実施していた内容をオンライン形式に移行するに際には、主に以下の3つの壁が生じます。

・グループワークの活性度合が低くなる

・講義への参加度合いが低くなる

・集中力が低くなる

各課題の詳細と対処方法についてお伝えします。

グループワークの活性度合いが低くなる

オンラインだと音声が重なると聞き取りずらくなることもあり、スピード感を持った議論が難しく、一人一人の話を最後まで聞くようになります。そのため、話し合いのスピード感やボリュームが低下し、グループワークの活性度合いが低くなると感じることがあります。

対処法としては、1グループあたりの人数を少なくすることです。集合型だと4~6名で1グループだったのに対し、オンラインでは3~4名にします。

そうすることで、一人あたりの発言時間や回数を増やし、個人のグループへの影響度合いを強めることができます。その結果、個々人の参加意欲や主体性が高まり、研修効果の向上も期待できます。

講義への参加度合いが低くなる

オンラインだと集合型よりも、講義時間を体感として長く感じやすく、参加度合いが低くなるという課題が生じます。また、自宅などから参加している場合は特に、緊張感が薄れることも要因の一つとして考えられます。対処法としては、以下の4つを推奨します。

・相互作用を生む仕組みを取り入れる

・講義の時間を短く区切る

・アウトプットを中心とした研修設計にする

・基本的には画面をONにしてもらう

「相互作用を生む仕組み」とは、例えば、オンラインツールのチャットやリアクションボタンで反応してもらうなどです。都度反応が求められると、ただ聞いているだけでなく、集中して聞かなければという意識になります。

「講義の時間を短く区切る」というのも、一つの手です。集合型では3つのスキルについてまとめて話していたところを、1つのスキルごとにプチワークを入れて1回の講義の時間を短くすることで、参加度合いを落とさないようにします。

「アウトプットを中心とした研修設計」にして、講義自体の時間を取らず、アウトプットに対するフィードバックの中で伝えるという方法もあります。フィードバックとして伝えられると講義を受けているというより、アドバイスをもらっているような感覚になるため、一方的な感じが抑えられます。

「基本的には画面をONにしてもらう」ことで、講師が新入社員の様子を確認できるようにしておくことも、緊張感を高めるためには効果的です。講師から新入社員へ一方的に話すのではなく、相互作用を生む仕掛けや、講義の時間の工夫などによって程よい緊張感が生まれ、研修に参加している意識を保ってもらえるようにします。

集中力が低くなる

画面を通して参加しているため、通常より眼精疲労も起きやすかったり、長時間同じ体勢であることが原因として考えられます。

対処法としては、休憩時間をこまめに、そして長めに取るようにします。

また、休憩から戻った後に身体のストレッチやアイスブレイクを取り入れることで、切り替えを行うことも大切です。

講師のアサインとトレーニング

講師に関しては、オンライン型の研修を実施する際に、主に次の3つの課題が生じます。

・ワークの説明がわかりづらく受講生の迷いが多くなる

・ネット環境などの不具合の対応に追われて研修が進まない

・受講生の観察ができずに状況に応じたフィードバックができない

ワークの説明がわかりづらく受講生の迷いが多くなる

オンラインだと、受講生の理解度や状況を把握し辛いことが原因となります。集合型研修以上に、ワークの説明など、オペレーションを細かく行うことが必要です。

当社では、特に、設定や進め方をきちんと理解しなければ取り組めないシミュレーションワークなどでは、講師からの事前説明を説明を通常の1.2~1.5倍程度時間を使います。また、受講生同士で進め方を確認し合う時間を設けるなどの対応をします。

ネット環境などの不具合の対応に追われて研修が進まない

オンライン研修にネット環境などのトラブルは付き物です。こういったトラブルにも、講師が対応していることは、研修効果の低下以外の何物でもありません。

ネット環境などの事前確認は大前提実施すべきであり、研修中のそのようなトラブルは、講師ではなく事務局やアテンドスタッフが対応を行うなど、役割を予め決めておくことが必要です。

当社でオンライン研修を実施するときは、アテンドスタッフを1名以上つけて、出欠確認やネット環境トラブル対応、資料送付やブレイクアウトルームの設定などを行っています。

そうすることで、講師は研修に集中すことができ、また、研修の内容や受講生の学び度合いを確認することができるため、研修効果も高まります。

受講生の観察ができずに状況に応じたフィードバックができない

オンラインだと、受講生の反応がわかりにくく、特に、グループワークになると各グループの作業プロセスが見えにくくなります。対処策としては、以下の2つがおすすめです。

1)講師が「受講生がワークを行うプロセス」に関わる研修設計にする

当社のシミュレーションワークでは、講師が上司役となり、受講生から頻繁に報連相をしてもらう設計にしています。そうすることで、講師は受講生の状況を把握しやすくなり、直接フィードバックも伝えやすくなります。

2)アテンドが各グループを巡回して状況を講師に伝える予めアテンドスタッフに、受講生の見てほしい観点を伝えておくことが重要です。

その際のポイントとしては、受講生の言動・行動や参加姿勢などの事実を観て伝えるということです。アテンドの意見と事実が混ざらないように講師へ伝えるということが大切です。

新入社員の参加姿勢

オンライン形式だと、自宅から研修受講する場合もあり、新入社員の気持ちの切り替えが弱くなることがあります。そのため、参加姿勢に関して、次の3つの課題が生じやすくなります。

・研修への参加意欲が低い

・ITリテラシーによって参加度合いに差が出る

・新入社員同士の熱量が伝播しにくい

上記課題への対処方法としては、以下の3つを推奨します。

・オープニングやアイスブレイクの時間を多めに取る

・事前ワークを実施し、研修の受講マインド(レディネス)を高める

・短時間の研修を複数回に分けて実施することで負担感をなくす

例えば、事前ワークについては、当社では、研修前に現場の上司やトレーナーに対してインタビューワークを実施する研修があります。インタビューワークを行うことで、新入社員自身が研修を受ける準備を無意識にすることになるため研修に臨む姿勢が高まって(レディネス)いきます。

その他「新入社員同士の熱量が伝播しにくい」という課題については、周囲の様子が感じられないことが原因として考えられます。講義の際は、全員が発言できる設計にして言葉から熱量が伝わるようにすることができます。グループワークの際は、休憩明けのタイミングで「他のグループでこのような質問がありましたが…」など、他のグループの状況を講師から伝えることを行うことも一つの方法です。

現場に繋げる振り返り

オンラインに限らず、研修で学んだことを振り返る時間は非常に重要です。振り返ることで、新たな気付き・発見につながり、学びを定着化しやすくなります。

当社では、研修後の振り返りシートの作成はもちろんのこと、研修内容やその時の受講生のコメント、アウトプットなどをまとめた研修レポートを作成しています。

【参考:研修レポート一例】

2023年4月4日 社会人の自覚研修ー公開講座研修レポート

2023年6月7日 関係性構築力研修ー公開講座研修レポート

レポートは、研修後1週間を目途に、受講生に共有いただくことを推奨しています。レポートをみることで、研修での学びが想起され、振り返るきっかけになります。

2、オンライン形式の新入社員研修の成功事例

オンライン形式の新入社員研修の成功事例として、下記お客様の事例をご紹介します。

・業種:SIer

・企業規模:約350名

・新入社員:8名

・研修時期:配属前の総復習として5月、配属後のフォローとして12月に研修を実施

・12月の研修コンテンツ:ロジカルシンキング研修

研修プログラムの設計

当社のロジカルシンキング研修は、「相手の期待に応えるために“仲間と共にロジックを創る方法”を繰り返し学ぶ」ことを目的に設計しています。午後の9割はシミュレーションワークの時間です。

※研修内容の詳細はこちらをご覧ください。

当社のシミュレーションワークは、設定が細かいということと、報連相の頻度を増やしてフィードバックをすやすためにオペレーションが少し複雑です。その点について、オンラインで行う際に混乱が起きる可能性があると判断し、以下のようなオペレーションで対応することにしました。

・集合型の場合:時間になったらグループ全員で講師の元に行って報連相を行う

・オンラインの場合:時間になったら講師がグループの部屋に行き、講師がきたら報連相を行う

このように、オンラインで実施することを意識してシミュレーションワークのオペレーションを調整したことで、混乱は起きず、新入社員はワークに専念することができました。

講師のアサインとトレーニング

シミュレーションワークでブレイクアウトルームに別れて作業を行う時間もあったため、講師の他にアシスタントを1名入れて研修を実施しました。

アシスタントは資料の送付やネットワークトラブルの対応、そしてワークの様子や進捗具合を確認して講師に伝え、タイムスケジュールや内容を相談する役割をしていました。

当社のシミュレーションワークは、講師が上司役となり、上司の部屋で待機しておく必要があるため、講師は頻繁に受講生の様子をみることができません。(シミュレーションワークのアウトプットをGoogleスライドで行っているため、その内容からある程度状況を把握することはできています。)そのため、アシスタントと連携して状況を確認することが必要になるのです。

例えば、グループの中で、グループで協力しあいながらというより1人の意見の力が強くなって、その人のいう通りに進めるという状態になってしまっていた時は、その旨をアシスタントから講師に報告しました。その話を受けて、講師はグループに対してのフィードバックとして、皆で意見を出し合って決めているかを確認する質問を行うということを伝えました。

そのフィードバックを受けたグループは、次から「〇〇さんはどう思う?」というような会話が行われるようになり、チームで仕事をするということを体験する機会になっていました。

新入社員の参加姿勢

この会社の新入社員のみなさんは、参加意欲が高く、講師に対するリアクションや集中度は高かったです。また、過去にもオンライン研修を受講されたことがあったため、Zoomの活用方法も問題ありませんでした。

ただ、やはり疲れてくると思考が停止して他の人に任せてしまったり、注意が散漫してしまっている様子も見えたため、こまめに休憩をとってアイスブレイクを入れてから本題に入るとか、今後のスケジュールを伝えて、ゴールを見えるようにすることで、常に主体的で入れるような工夫を行いました。

そのような工夫を行ったことで、受講生からは時間が早く感じたという声もあったほど、集中して取り組んでもらうことができました。

現場に繋げる振り返り

4つの方法で振り返りを行いました。

1)講師からの総括・メッセージを伝える

2)グループメンバーのよかった点・より良くなるためのアドバイスを伝え合うワークを行う

3)研修後の振り返りアンケートを行う

4)レコードを共有する

1つ目の講師からのメッセージとしては、ロジカルシンキングは日々の仕事の中で活用しないと使えるようにならないから、毎日1回は活用することを意識してほしいというメッセージです。

講師が伝えたいことを視覚からも理解できるように、チャットで文言を送ったり、習慣化するための参考資料を投影したりチャットで共有する、ということはオンラインだからこそできることです。現場に戻った時も1回はロジカルシンキングを活用できるようにする、というイメージを持つことができます。

2つ目の、研修の最後に、グループメンバーのよかった点・より良くなるためのアドバイスを伝え合うワークの実施については、自分の良い点を認識して良いところを現場でも意識して伸ばしていくということと、より良くなるためのアドバイスを実践することで、現場の成長に繋げていくことができます。この内容も言葉で伝えるだけだと、どんな言葉をもらったか全てを記憶するのは難しいですが、オンラインだとチャットで送り合うことができるため、保存して後から見返すことができます。

この会社の新入社員のみなさんは、良い関係性を築けていたこともあり、お互いが思いやりを持って率直な意見を伝えあっていたことが記憶に残っています。人事の方も、「こんなに率直に伝えあって大丈夫かなと心配になった部分もありましたが、お互いが素直に受け止めあっていたので良かったです」とおっしゃっていました。

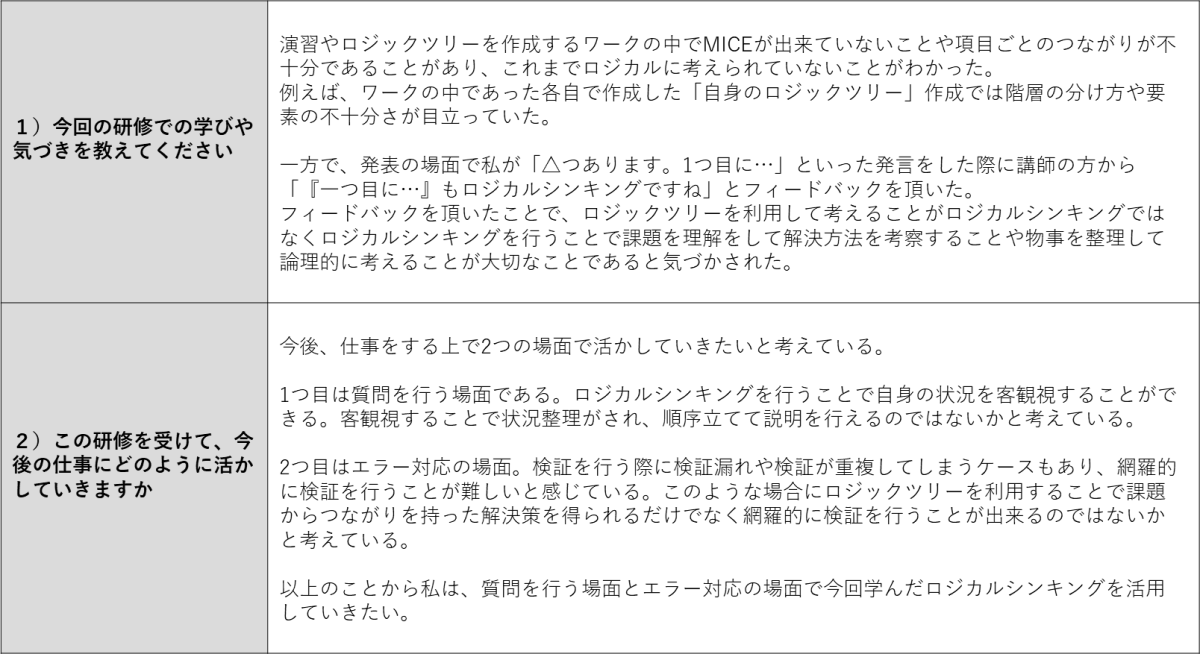

3つ目の、研修後の振り返りアンケートについては、当社の内容ではなく、先方の会社で活用されている内容で振り返りをしていただきました。その中には次のような回答をしている方もいて、現場につなげる意識を持てていることがわかります。

【受講生のアンケート内容の一部】 4つ目のレコードの共有については、研修の内容や様子を振り返ることのできる資料を当社ではレコードと呼んでおり、それを人事から受講者にも共有していただいています。オンラインでブレイクアウトルールに分かれて対話を行うと、どうしてももう一方のグループが何を話していたのかが全くわかりません。そのため、レコード内に全グループの会話の一部を記載することで、「こんなこと話していたんだ」というような新たな気づきを生み出すこともできます。

4つ目のレコードの共有については、研修の内容や様子を振り返ることのできる資料を当社ではレコードと呼んでおり、それを人事から受講者にも共有していただいています。オンラインでブレイクアウトルールに分かれて対話を行うと、どうしてももう一方のグループが何を話していたのかが全くわかりません。そのため、レコード内に全グループの会話の一部を記載することで、「こんなこと話していたんだ」というような新たな気づきを生み出すこともできます。

レコードを研修終了から1週間あたりで受講生に共有すると、研修内容を思いだす機会にもなり、現場で学んだことができているか、という問いかけを促すこともできます。このように新入社員研修のオンラインでの実施でも、対策を取ることで品質・効果を高めることができます。

3、まとめ

今回は、質の高い新入社員研修をオンラインで実施する際の注意点をお伝えしました。

新入社員研修をオンラインで行う際に、品質・効果を高めるための方法として、次の4つを意識することが大切です。

・研修プログラムの設計

・講師のアサインとトレーニング

・新入社員の参加姿勢

・現場に繋げる振り返り

新入社員研修をオンラインで行う際に、対面で実施していたことをそのままオンライン化しても品質や効果が弱い内容になってしまうため、オンラインで実施することを意識した工夫が必要になります。

本記事を読んで、オンラインでの実施だと学びが弱くなるのではという不安を解消し、やり方を工夫してより良い新入社員研修を実施できるようにしましょう。

新入社員のオンライン研修で、ご相談がある場合はぜひお問合せください。