-

[ コラム ]

【巻き込み力研修】若手・新入社員が受け身姿勢から脱却し、成果を最大化するために

- 「うちの若手社員は、周囲を巻き込む力が弱い」「何でもかんでも一人で抱え込んでしまう。もっと巻き込み力があれば…」「言われたことしかしない。御用聞きになる。巻き込み力を養ってほしい」このようなお話を、人事・経営者の方や現場管理職の方々からよく

- 詳細を見る

若手社員の従業員エンゲージメント|低下の背景と高めるための3つの施策

更新日: ー

作成日:2022.4.28

「言われたことはやってくれるけど、それ以上のことはやってくれない」

「言われたことはやってくれるけど、それ以上のことはやってくれない」

「意見を聞いても、『特にない』と言われる」

若手社員に対して、上記のようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

これは主体的・自発的に行動できていないときの悩みとして、出てくるケースが多いです。

その原因の一つに、従業員エンゲージメントが低さがあります。 本コラムでは、若手社員の従業員エンゲージメントを高め、より主体的・自発的に仕事に取り組むためのポイント等を詳しくお伝えします。

自社の若手社員育成を見つめ直すきっかけとなれば幸いです。

目次

1)従業員エンゲージメントとは

そもそも従業員エンゲージメントとは、何でしょうか。

調査機関等によって様々な定義がありますが、ウイルス・タワーズワトソン社によると「従業員の一人ひとりが企業の掲げる戦略・目標を適切に理解し、自発的に自分の力を発揮する貢献意欲」ということです。 例えば、従業員エンゲージメントが高いと聞いて、よく思い浮かぶのはディズニーランドで働くキャストの皆さんではないでしょうか。 キャストの方々は、株式会社オリエンタルランドが企業使命としている

を各々で理解し、そのためにどのような対応をとればいいかを自身で考えて行動しています。

このように、従業員エンゲージメントは、企業の目的を自身に落とし込み、自身の仕事に繋げられている度合いということです。

なお、似たような言葉で、ワークエンゲージメント(ジョブエンゲージメント)というものもありますが、従業員エンゲージメントとは内容が異なります。

ワークエンゲージメント(ジョブエンゲージメント)とは、組織ではなく業務に対する貢献や熱中度合いのことを指します。ワークエンゲージメント(ジョブエンゲージメント)について詳細を知りたい方は、リアルワン社のコラムが参考になりますのでよろしければ御覧ください。

2)従業員エンゲージメントが注目されている2つの理由

背景として大きく2つのことが考えられます。

1つ目は、転職が当たり前の時代になったこと、そして2つ目は、変化の激しい時代で、各々が主体的に動かないと時代についていけなくなったこと、です。

1つ目については、日本特有の終身雇用制度が機能し、転職を考える必要性がなかった時代は、社員の従業員エンゲージメントを気にする必要はありませんでした。しかし、転職が当たり前となった今、自社に居続けてもらえるように、従業員エンゲージメントを意識するようになっているということです。

2つ目については、昔のように上から下へ指示をして実行していくプロセスを踏んでいると、時間が掛かりすぎて、アウトプットしたときには、トレンドが終わっていることが出てきてしまいます。また、トレンドに敏感なのは若い世代ですので、若手社員が主体的に動いてくれることを会社が求めている、という背景が考えられます。

このような背景によって、従業員エンゲージメントを意識せざるを得ない状態になっていることが分かりました。

ちなみに、米国のギャラップ社が2017年に発表した従業員エンゲージメント調査によると、日本は熱意あふれる社員が6%しかいないことが分かったようです。(ちなみにアメリカは32%で、調査した139カ国中日本は132位と最下位クラスでした。)

なぜこのように従業員エンゲージメントが低くなってしまうのでしょうか。 次章では、従業員エンゲージメント低下の理由を考えていきます。

3)従業員エンゲージメント低下を招く2つの状態

従業員エンゲージメントはどのような状態だと下がってしまうのでしょうか。

従業員エンゲージメントが下がるポイントを2つ考えてみました。

1、組織からの指示命令が強く、自身の考えや想いが反映できない

2、自分の求めるキャリアや生き方に近づけていないと感じ、自組織にこのままいていいのか不安になる

1については、昔ながらの日本の仕事のやり方が組織の文化として根付いてしまっているところもあるかと思います。

昔は上司から言われたことに対して素直に従い、アウトプットを出すと評価が高まる企業が多かったためです。高度成長や、正解が分かる時代には、指示命令のやり方でもうまくいきますが、今は通用しないどころか、想い・考えを持った若手社員は、転職が選択肢に入ります。

2については、働き方や価値観の多様化に合わせて、キャリアの考え方や選択肢も非常に多様化しています。若手社員の望むキャリアが自組織で積めるのかという不安や、そもそもキャリアの選択肢が多くなり自身で決断が難しいという不安も感じていることもあるでしょう。

次章で、キャリアの考え方を2つお伝えします。

3)【参考】キャリアの2つの考え方

本章では、若手社員のキャリアを考える際に知っておきたい、2つの考え方をお伝えします。

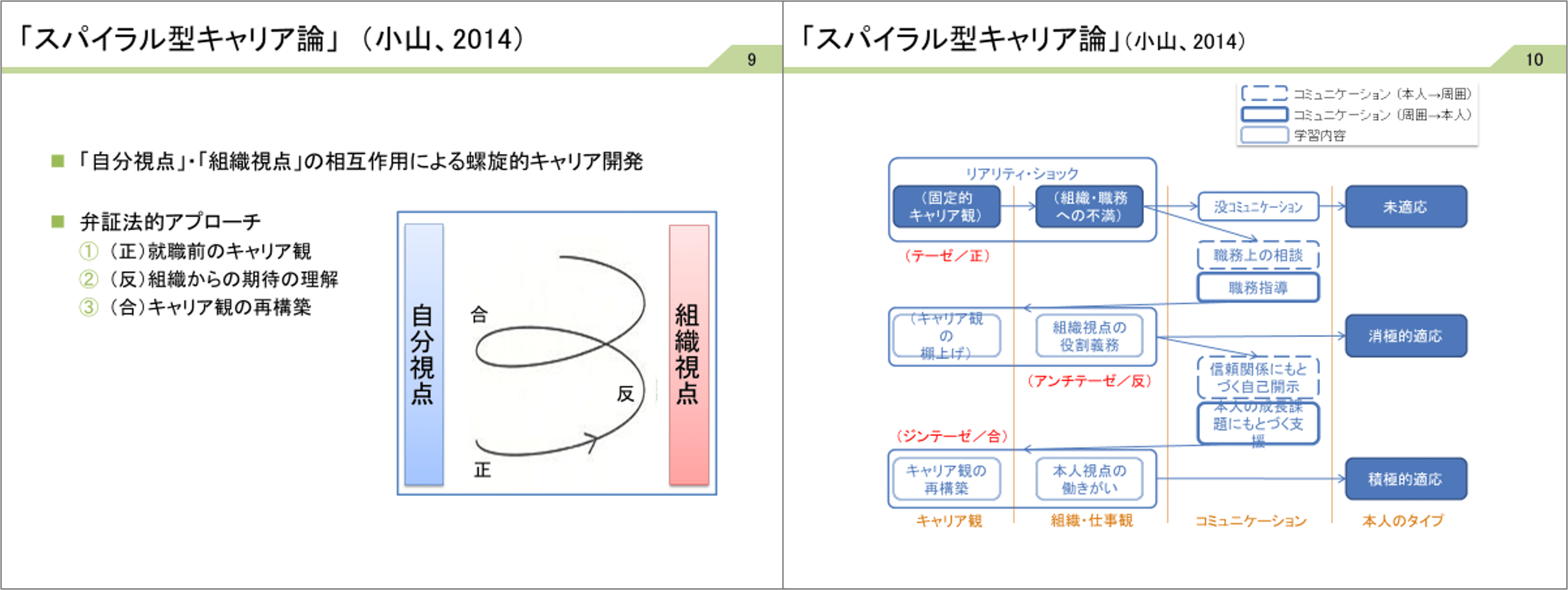

① スパイラル型キャリア論

東京経済大学グローバル組織・キャリア開発研究所の所長である小山健太氏が提唱した考え方です。

キャリア開発は、自分視点と組織視点の相互作用によって螺旋的に行われると考えられ、就職前に社員が思い描いていたキャリア観と組織からの期待にリアリティショックを受け、その中で新たに自身のキャリア観が再構築されると言われています。

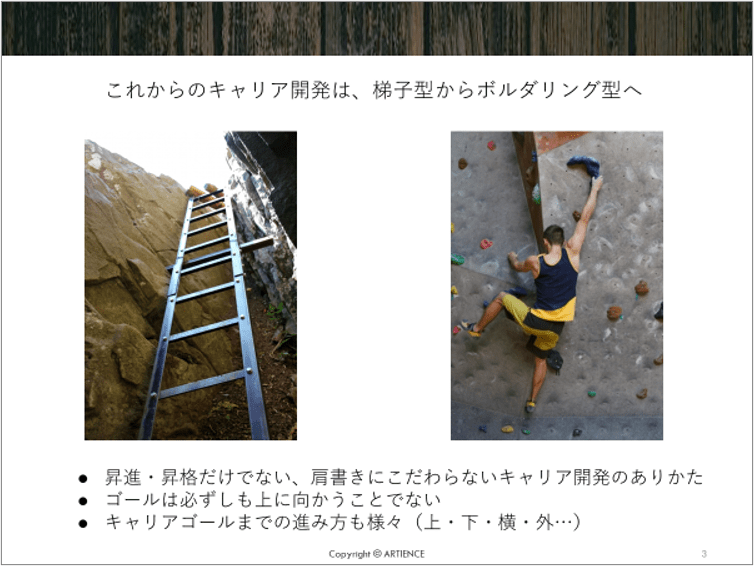

② 梯子型からボルダリング型へ

今までは、昇進や昇格というようにキャリアは上に上っていくものだと考えられていましたが、近年では、ゴールは必ずしも上に向かうことだけではないと考えられています。

自身が目指すキャリアを目指すために、例えば他の部署を経験したり、他の会社で新たにやり直してから戻ってくる、という進み方もあると言われています。

このように、キャリア開発は様々な葛藤や経験を行う中で道がつくられるという考え方が多くなっています。

若手社員が思い描いているキャリアの進み方ではないこともあるかもしれませんが、だからと言って必ずしもゴールがズレるということではない、ということを伝えてあげて頂ければと思います。

その際は、上記のキャリア開発の考え方を思い出して頂き、同じような経験をしているロールモデルとなるような先輩社員と話をする機会を設けてあげても良いかもしれません。

ここでは従業員エンゲージメントが下がるポイントを大きく2つ紹介しました。 続いては従業員エンゲージメントを向上させていくために、どのような施策が考えられるのか、見ていきましょう。

参考:新入社員へのアドバイスの仕方|業務改善と、キャリア支援を行う

4)従業員エンゲージメントを向上するための3つの施策案

従業員エンゲージメントが下がる2つのポイントの対策として、下記の3つがあります。 1、主体性を育む:チェックイン・チェックアウト、ポジティブフィードバック 2、自身のキャリアと組織の期待の統合:1on1 3、ありたい姿を描き、現実の業務と結びつける:若手社員へのフォロー研修 それぞれ具体的に見ていきましょう。

① 主体性を育む:チェックイン・チェックアウト、ポジティブフィードバック

若手社員の中には、そもそも自分が発言していいのかが分からないという方もいると思います。 そのような場合は、会議や朝礼、オンラインランチなどを行う際にチェックインを行って頂くのが効果的です。

チェックインというのは、本題に入る前に、参加しているメンバー全員が今の率直な気持ちを伝えるというものです。参加している人が必ず1回は発言することになるため、参加者の当事者意識が高まり、1度発言しているということから発言もしやすくなります。 チェックインを行う場合は、打合せの最後にチェックアウトも行っていただき、最初と最後に発言する機会を設けられると、若手社員も話してもよい雰囲気になるのではないでしょうか。若手の考えも分かるので、周りからの働きかけが可能になります。

また、打合せや、日々の業務の中で、若手社員から何か意見をもらった場合は、その内容の良し悪しに関わらず、まずは意見を伝えてくれたことに対してポジティブフィードバックを行ってあげてください。

ポジティブフィードバックについて、先日の筆者の実体験をご紹介します。新入社員研修でグループワークを行っているときのことです。「これ、無理じゃない?」とネガティブな発言をしていた新入社員が、講師からのポジティブフィードバックを受けたとたん、表情が変わりグループワークで積極的に議論を行う様子が見られました。その様子が印象的で、ポジティブフィードバックの威力の凄さを、垣間見る体験となりました。 チェックインの導入やポジティブフィードバックを通じて、積極的に発言したり行動しても大丈夫、安心安全な場だ、と認知してもらう取り組みが重要です。

② 自身のキャリアと組織の期待の統合:1on1

若手社員が思い描いているキャリアとは違う道を進んでいると感じていると、やらされ感が生まれ、主体的に動くことが難しくなります。 若手社員が今行っている業務が、思い描いているゴールとどのように関係するのかを対話を通して考えていき、若手社員自身が自身のゴールと現在の業務を統合することができると、業務に対する認知が変わり、ゴールのために主体的に動けるようになるでしょう。

この話をする1on1で注意して頂きたいのは、上司や先輩が一方的に納得させるような声がけをすることです。これでは若手社員の納得感は生まれません。若手社員と対話を通して共に考える、ということを意識して頂ければと思います。

③ ありたい姿を描き、現実の業務と結びつける:若手社員へのへのフォロー研修

アーティエンスの若手フォロー研修では、インサイドアウトを促し、自身がどうありたいかを考えるきっかけを作ることができます。 例えば、「素晴らしい若手社員/そうでない若手社員」とは何かを探求するグループワークがあります。このワークに取り組むことによって、自身がどうなりたいかを考え始めることができるのです。 組織や上司からの指示で、あるべき姿を提示されても、若手社員の中で納得感が持てないことが往々にしてあります。

そのため、アーティエンスでは、自分はどうありたいのかを自分で考える(=インサイドアウトを促す)ことを大切にしています。 そうすることにより、今やっている仕事や状況を自分のありたい姿と結びつけて、仕事を面白い・詰まらないで判断するのではなく、どんな仕事でも自分にとって意味のあるものにしようと自身で意味を作り出すようになるのです。

アーティエンスでは自身がどうありたいかを考え、その上で、現場で実際にどのように行動するのかを決めてもらうことで、研修後「周囲へのポジティブ・インパクトを与え、会社と向き合う」状態を目指しています。

若手社員の育成に対してお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

5)まとめ

今回のコラムでは最近注目されている従業員エンゲージメントについて、お伝えしました。

ギャラップ社の従業員エンゲージメントと企業業績の関係の調査や、アメリカ経営・人事コンサルティング会社CEB社の調査によると、従業員エンゲージメントを高めることが出来れば、離職を減らせるということが分かっています。

個々の意識づけに変化を促すという、とても難しい課題ではありますが、若手社員の主体性を育みたい組織や、離職率の改善を行いたい場合には欠かせない要素となります。

もちろん洗脳ではないので、自組織の方針や文化とあわなければ、若手社員が離職するというケースも出てくるかもしれませんが、それは組織にとっても、本人にとっても、良いことなのではないでしょうか。

避けたいことは、本当は自組織で活躍でき、若手社員自身が求めるキャリアや生き方を選択できるにもかかわらず、一時の感情(組織内の人間関係や学生時代の友人の転職など)や環境変化(異動による配置転換など)で、離職してしまうことです。 従業員エンゲージメントは、施策を打って、すぐに上がるものではありませんが、大切に扱い続けることで、必ず上がっていきます。

ぜひ主体性を持つきっかけを作って頂き、自組織の成長を促すような社員の育成を行っていただけたらと思います。