-

[ コラム ]

管理職研修の種類がわかる!4種類の目的別・おすすめ研修12選

- 「管理職研修、うちもそろそろ必要だと思うけど…結局どんな種類があるの?」「どの管理職研修が自社に合っていて、何から始めればいいのか分からない…」そんな悩みを抱える人事の方は、実は少なくありません。数多くある管理職研修の中から、自社に本当に必

- 詳細を見る

「管理職候補がいない!」の打開策。企業がまずやるべき具体策3つ

更新日:

「管理職を増やしたいのに、候補となる社員がいない…」

「管理職候補を育てたいが、何から手をつければいいのか分からない…」

こんな悩みを抱える中小企業の経営者・人事の方は少なくありません。

いま、多くの企業で管理職は“罰ゲーム”と揶揄されるほど、管理職育成が難航しています。

その背景には、育成の仕組みが整っていないことや、目指したくなるロールモデルが不足していることなど、組織的な課題が隠れています。

そこで本記事では、管理職候補が育たない3つの理由と、管理職候補を確実に育てるための具体策をわかりやすく解説します。

ぜひ、この記事を手掛かりに自社の育成戦略を再検討してみてください。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

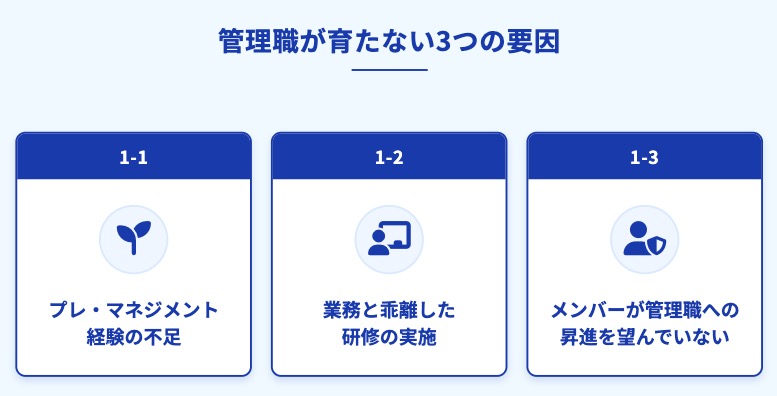

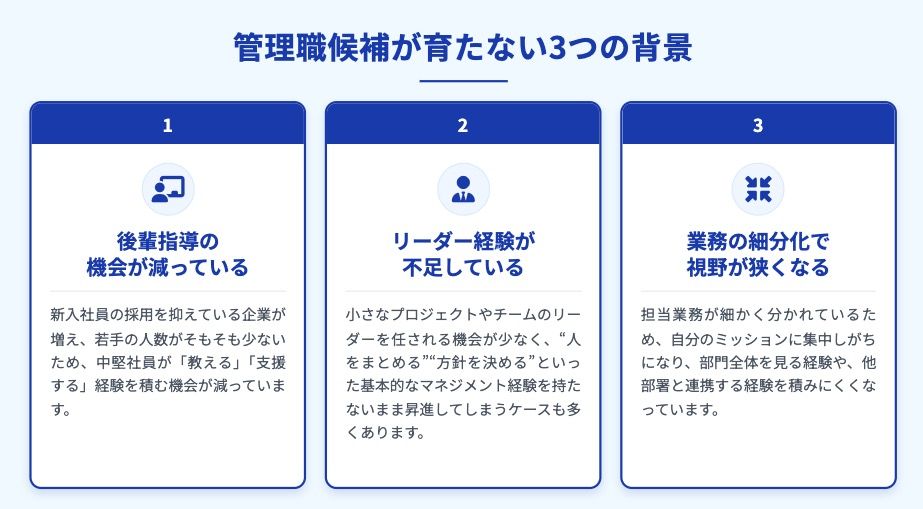

1. 管理職候補者がいないのは「人材不足」ではなく「育成不全」。3つの要因とは

管理職候補が「いない」「育たない」という課題は、単なる“人材不足”ではなく、組織全体に潜む構造的な育成不全によって生じています。

本章では、その根本にある3つの要因を整理し、なぜ管理職候補が育ちにくいのかを明らかにしていきます。

1-1. プレ・マネジメント経験の不足

管理職候補者が育たない大きな理由のひとつが、プレ・マネジメント経験の不足です。

管理職に必要な視点やスキルを事前に身につける機会が少ないため、昇進後にうまく適応できず、成果にも影響が出てしまいます。

近年は、多くの中小企業で採用難・組織のフラット化・業務の細分化が進んでいます。

その結果、本来なら中堅社員が担っていた“小さなマネジメント経験”を積むチャンスが減ってしまっているのが現状です。

具体的には、次のような状況が起こっています。

● 後輩指導の機会が減っている

新入社員の採用を抑えている企業が増え、若手の人数がそもそも少ない。

そのため、中堅社員が「教える」「支援する」経験を積む機会が減っています。

● リーダー経験が不足している

小さなプロジェクトやチームのリーダーを任される機会が少なく、

“人をまとめる”“方針を決める”といった基本的なマネジメント経験を持たないまま昇進してしまうケースも多くあります。

● 業務の細分化で視野が狭くなる

担当業務が細かく分かれているため、自分のミッションに集中しがちになり、

部門全体を見る経験や、他部署と連携する経験を積みにくくなっています。

このように、管理職候補者が昇進前に必要な“予備経験”を積めていないことが、「管理職としての適応の遅れ」「役割理解の浅さ」の原因になっています。

1-2. 業務と乖離した研修の実施

管理職候補者が育たない理由のひとつに、現場の実情と合っていない研修があります。

研修内容が日々の業務や現場の課題とかけ離れていると、参加者は学んだことを実務に活かすことができません。その結果、研修効果は限定的になり、管理職候補者の成長も止まってしまいます。

多くの企業では、一般的なマネジメント理論や抽象的な概念を中心とした研修が実施されています。しかし、企業ごとに業務プロセスや組織文化は大きく異なるため、画一的な内容では“自社の現場”にフィットしないという課題が生じています。

たとえば研修で「管理職はプレイヤー業務をしてはいけない」と教えられても、実際の現場では多くの企業がプレイングマネージャーを必要としています。

このように、学んだ内容と現場の実態がズレていると、参加者は

「研修内容をどう実務に落とし込めばいいかわからない」

「“正しいやり方”と現場の要請が矛盾して混乱する」

「学びを活かせないフラストレーションが溜まる」といった状態に陥ります。

「学んでも現場では使えない」「うちには合わない」という感覚が続くと、研修へのモチベーションそのものが下がってしまいます。

その結果、せっかく研修を実施しても、管理職候補者は実務で役立つ視点やスキルを十分に習得できず、成長が促されない状態になります。

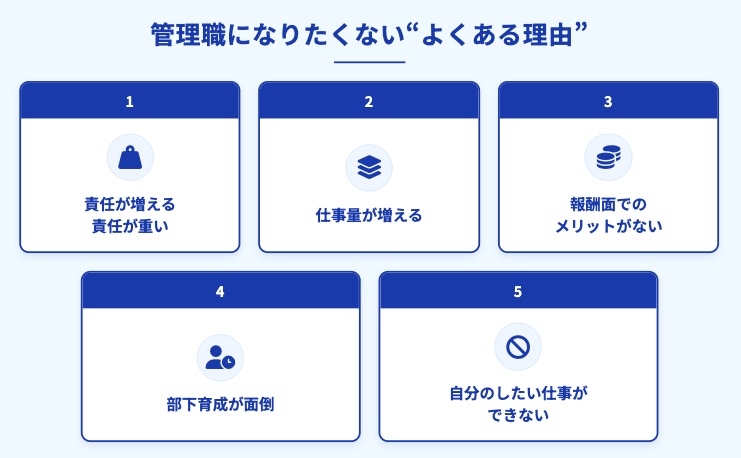

1-3. メンバーが管理職への昇進を望んでいない

管理職候補が育たない大きな理由のひとつが、そもそもメンバー自身が管理職になりたいと思っていないことです。

若手・中堅社員の間では、「管理職になっても希望が持てず、負担ばかり増える」という認識が広がっています。これは調査データでも、アーティエンスの研修の現場でも、共通して見られる傾向です。

● 管理職になりたくない“よくある理由”

高度成長期には、負担があっても管理職としての魅力がありました。しかし現在は、これらのメリットが見えにくくなっています。

| 観点 | 昔の管理職(高度成長期) | 今の管理職(現在) |

|---|---|---|

| 責任 | 重い責任の裏に「社会に貢献している実感」があった | 責任は重いが、手応えや貢献実感が得にくい |

| 仕事量 | 仕事量の増加に比例してやりがいや報酬も増えた | 業務は増える一方なのに、やりがい・報酬は増えない |

| 報酬 | 貢献に応じた昇給や報酬が期待できた | 役職手当がわずか |

| 部下育成 | 部下も昇進やキャリアに前向きで、育成が機能していた | 部下育成の負担が大きい |

このような状況では、若手や中堅社員が管理職を魅力的に感じるはずがありません。

また、管理職になりたいと思えない背景には、「目指したくなる管理職像が組織内に存在しない」 という問題もあります。

現場では、「管理職は疲れている」「割に合わない」というイメージが広がっており、成長し続けている魅力的な管理職の姿が見えにくくなっています。

特に女性社員にとっては、参考にできる女性管理職が少ないことから、自分の将来像を描きにくいという課題も存在します。

こうした状況では、「管理職になったらどう成長できるのか」「どんな働き方ができるのか」といったポジティブな未来をイメージすることができず、昇進への意欲が自然と下がってしまいます。

そのため、管理職候補がなかなか育たず、組織全体で後継者不足が深刻化するという負の循環が生まれています。

より詳しい内容は、「管理職になりたくない理由は「管理職になっても希望が見出せず、負担ばかり増える」から」をご覧ください。

管理職候補が育たない背景には、このような3つの構造的な問題が存在します。

これらが重なることで、「管理職は大変なだけ」「なってもメリットがない」という認識が社員の間に広がり、管理職を目指す人材が減少してしまいます。

次章では、これらの課題を解消し、管理職候補が自然と育つ組織をつくるための具体策を解説します。

▼執筆者がじっくり解説!youtube動画はこちら

※クリックで動画が流れます。音量にご注意ください

2. 3つの方法で管理職候補を育てる

管理職候補を継続的に育てていくために有効な3つのアプローチを解説していきます。

2-1.管理職候補の育成の仕組みを作る

管理職候補を育てる第一歩は、戦略的・体系的に育てる仕組みを整えることです。

多くの企業では「管理職になって初めて研修を受ける」「現場OJT任せ」といった場当たり的な育成が続き、新入社員研修から管理職研修までに大きな“空白期間”が生まれています。

これでは、候補者が必要な経験や視点を計画的に積めず、昇進後にギャップを感じやすくなります。

そのために必要なのが、育成ロードマップと管理職になる前の準備期間です。

どのタイミングで何を経験するのかが明確になることで、候補者は自分の成長プロセスを理解しながら役割に向かっていけます。

また、昇進前に実践経験やフィードバック機会を設計しておくことで、管理職への心理的負担も軽減できます。

たとえば、アーティエンスが支援する製造業の企業では、以下のようなロードマップを整備しています。

・若手時代:3年目にOJTトレーナー研修を行い、後輩指導の実践

・中堅社員:「チームリーダー経験」や 「プロジェクトマネジメントの一部を任せる」

・昇進1年前:シェアドリーダーシップ研修と月1回の1on1フィードバック

・昇進直後:管理職基礎研修と、半年間は上司が伴走支援

これにより、候補者が「何のために管理職になるのか」を理解した状態で昇進でき、スムーズな移行が実現しています。

育成を偶然や現場任せにせず、設計図としてのロードマップと準備期間での実践支援を整えることが、管理職候補が自然に育つ環境づくりの要になります。

2-2. 管理職の「役割」と「価値」を明確にする

管理職候補を育てるうえで欠かせないのが、管理職の役割と価値を本人に正しく伝えることです。

特に重要なのは、

① 管理職は組織にとってどれほど重要か

② 管理職になることは、本人のキャリアアップにも直結する

という2点を、納得感のある形で理解してもらうことです。

多くの社員が管理職を避けるのは、「責任ばかり重くなる」「やりたい仕事ができない」「成長が止まる」というネガティブな印象があるためです。これを払拭しなければ、制度を整えても候補者は動きません。

だからこそ、管理職が「人を育てる」「組織の方向性をつくる」という、プレイヤーにはできない価値ある役割であることを言語化して伝えることが大切です。

同時に、管理職経験は市場価値を高め、より大きな裁量や次のキャリアへのステップにつながる点も理解してもらう必要があります。

たとえばあるIT企業では、年4回の幹部会議で、経営陣が「管理職は会社の未来をつくる存在」「管理職になることで将来の選択肢が広がる」というメッセージを繰り返し伝えています。

こうした取り組みが、「管理職=重荷」から「挑戦してみたい」への意欲につながっています。

最終的に鍵となるのは、候補者自身が「なぜ自分が管理職になるのか」を腹落ちして理解できるかどうかです。役割の意義とキャリア価値をセットで伝えることで、前向きな挑戦が生まれます。

2-3. 現役の管理職を「ロールモデル」として活用する

管理職候補を育てるうえで効果的なのが、現役の管理職をロールモデルとして活用することです。

「良いお手本がいない」「将来像が描けない」と感じる社員は多く、身近な管理職が疲弊していると、管理職への意欲は生まれません。

だからこそ、成果を出している管理職の存在を“見える化”し、どんな苦労ややりがいがあったのかをリアルなストーリーとして共有することが重要です。

アーティエンスが管理書候補者研修でよく実施するのは、「ハイパフォーマーの管理職によるストーリーテリング」です。そこでは、「初めて部下を持ったときに戸惑ったこと」「うまくチームをまとめられなかった時期にどう対処したか」など、赤裸々に語る場を設けています。

成功だけでなく、つまずきや乗り越えた経験を知ることで、「特別な人だけが管理職になれるわけではない」と候補者が納得できます。

さらに、1on1やメンター制度など、個別に相談できる環境を整えることで、不安が軽減され、挑戦への後押しになります。

ロールモデルの存在は、管理職を目指すかどうかに直結する大きな要素です。身近な先輩のリアルな経験を共有し、相談できる場をつくることが、管理職候補の成長を力強く支えます。

管理職候補を育てるには、これら3つの取り組みが欠かせません。

これらが揃うことで、管理職への不安や誤解が解消され、「自分も挑戦してみたい」という前向きな意欲が自然と生まれてきます。

3. まとめ

「管理職が育たない」という課題は、一部の企業だけの問題ではありません。

プレ・マネジメント経験の不足、現場と乖離した研修、昇進したくない風潮、そしてロールモデルの不在——その背景には、構造的で複雑な要因が潜んでいます。

しかし、これらを「仕方ない」で終わらせる必要はありません。

今回紹介したように、

・育成の仕組みを明確に設計する

・管理職の役割と価値を“本人目線”で伝える

・現役の管理職をロールモデルとして活用する といった取り組みを積み重ねれば、状況は確実に変えていきます。

管理職は、単なる役職ではなく、組織の文化と未来をつくる“要”の存在です。だからこそ、育成を後回しにせず、仕組みとして整えていくことが、企業にとって大きな投資になります。

「自社ではどこから取り組むべきかわからない…」という場合も、まずは社内の課題を言語化し、対話を始めることからスタートしてみてください。

そして、必要であれば、私たちのような育成のプロにご相談いただければ幸いです。

小さな一歩が、未来の管理職を育てる確かな一歩になります。