-

[ コラム ]

ファシリテーターの役割とは?大切な【あり方】と具体的な【行動】

- ファシリテーターとして、自分がどのような役割を果たすべきか悩むことがあるかもしれません。アーティエンスでは、ファシリテーターの役割を「参加者が目的・目標を達成するために、参加者のコミットが高まる場」を創る人と定義しています。本コラムでは、こ

- 詳細を見る

ファシリテーターと司会の違いは「成果への関わり方」具体例で比較

更新日:

「会議が「報告会」や「予定調和」で終わってしまう…」

「本音が出ず、対立や葛藤が避けられている…」

「話し合ったことが現場で実行されない…」

「部門間や上下関係の対話が進まない…」

このようなお悩みをお持ちの場合、「場の進行役=司会」で終わっていることが原因かもしれません。

会議やワークショップの「進行」だけでは、組織やチームの前進にはつながりません。必要なのは、対話を深め、実行につなげる“ファシリテーター”の存在です。

このコラムでは、司会とファシリテーターの違いを明らかにし、具体的な働きかけの違いを解説します。

読み進めながら、あなたの職場やチームにとって“今、本当に必要な場づくり”を見直すヒントにしてください。

ファシリテーターの力を組織に根づかせることで、対話を通じて人と組織が主体的に動き出し、協働によって成果を生み出せるチームをつくりましょう。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)「ファシリテーター」と「司会」の違い

ファシリテーターと司会は、どちらも「場を運営する役割」ですが、その目的と関わり方は大きく異なります。

アーティエンスでは次のように定義しています。

ファシリテーターは「対話を深め、目的達成に向けた実行力を引き出す人」

司会は「求められた雰囲気を作り、アジェンダに沿ってスムーズに進行する人」

それぞれの違いについて詳しく説明します。

ファシリテーターは「対話を深め、目的達成に向けた実行力を引き出す人」

アーティエンスでは、ファシリテーターは「対話を深め、目的達成に向けた実行力を引き出す人」と定義しています。

ファシリテーターに求められるのは、単なる会議の進行ではなく、場の目的を力強く達成するための“働きかけ”です。

ファシリテーターは中立的な立場で、指導したり結論を誘導したりすることはありません。

一方で、「あとは皆さんで考えてください」と放り投げることもしません。

参加者とともに困難に向き合い、対話を深めながらゴールへ向けて場を導いていく存在です。

例えば、ある会議でファシリテーターが場を進行した結果、特にトラブルもなく意思決定がなされ、予定通り会議が終了したとします。

一見成功に見えますが、もし本音が語られず反対意見が埋もれていた場合、現場に戻っても実行力が伴わないリスクがあります。

逆に、参加者同士が本音でぶつかり合い、時には対立も起こしながらも、全員が納得し、目的に向けた高いコミットを得られた会議であれば、会議後の実行フェーズにおいても力強く物事が進んでいくでしょう。

このように、ファシリテーターは、中立的な立場でありながらも、参加者とともに対話を深め、目的達成に向けた「共創と実行」を支える存在です。

場が「うまく回った」ことに満足するのではなく、会議後の現場で“どれだけ実行されるか”を見据えて関わることが、ファシリテーターの役割といえます。

【参考コラム】

ファシリテーターの役割を理解し、全うしよう│役割を全うするための意識と行動

司会は「求められた雰囲気を作り、アジェンダに沿ってスムーズに進行する人」

一方、司会は「求められた雰囲気を作り、アジェンダに沿ってスムーズに進行する人」とアーティエンスでは定義しています。

司会に求められる主な役割は、以下のようなことです。

・開始から終了まで、時間管理と進行の舵取りを行う

・話者や内容に応じて、場の空気を調整する(温かさ・真剣さ・集中力など)

・トラブルや混乱を防ぎ、スムーズに場を回す

例えば、キックオフミーティングであれば「前向きで温かい雰囲気の中、社員の士気が高まるような空気づくりと進行」が求められます。

セミナーであれば「情熱的で集中しやすい場をつくり、講師や参加者が安心して話せるようにサポートする」ことが大切です。

司会は進行に専念する立場であり、対話を深めたり、結論に向けた合意形成を促したりする立場ではありません。場の雰囲気と流れを整え、参加者が心地よくその場に参加できるよう支える存在です。

「何のための場か」によって求められる空気感は変わるため、状況に応じた柔軟な対応力が求められます。

ちなみに、ネゴシエーターは、利害が対立する相手と交渉し、双方の意見・感情を尊重しながら合意形成に向けた調整を行う人です。

たとえばM&Aの場では、売り手と買い手の交渉において、よりよい落としどころを探るのがネゴシエーターの役割です。

ファシリテーター・司会は、いずれも“場づくり”に関わる役割ですが、その目的と関わり方はまったく異なります。

それぞれの違いを理解したうえで、「今、自分はどの役割を求められているのか?」を正しく見極めることが、成果の出る場づくりにつながります。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約2,000名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。

2)各フェーズにおける「ファシリテーター」と「司会」の働きかけの違い

会議やワークショップの質を高めるには、ファシリテーターと司会の役割の違いを正しく理解することが重要です。

本章では「会議前・会議中・会議後」の3つのフェーズに分けて、それぞれの役割ごとに、どのような関与が求められるのかを具体的に解説します。

| フェーズ | ファシリテーター | 司会 |

|---|---|---|

| 会議前 | 目的達成のための会議設計に深く関与 | 企画内容を把握し、進行に備える |

| 会議中 | 対話を促し、目的と関係性を両立させる | 雰囲気づくりとスムーズな進行を担う |

| 会議後 | 実行に向けたフォローまで支援 | 基本的に役割終了(振り返り程度) |

会議前の準備フェーズ

ファシリテーター:目的達成のための会議設計に深く関与

ファシリテーターは、会議のデザイン(企画)と準備を、企画者と共に、もしくは、自身で行います。目的を達成するためには、場そのものの設計が非常に重要になるためです。

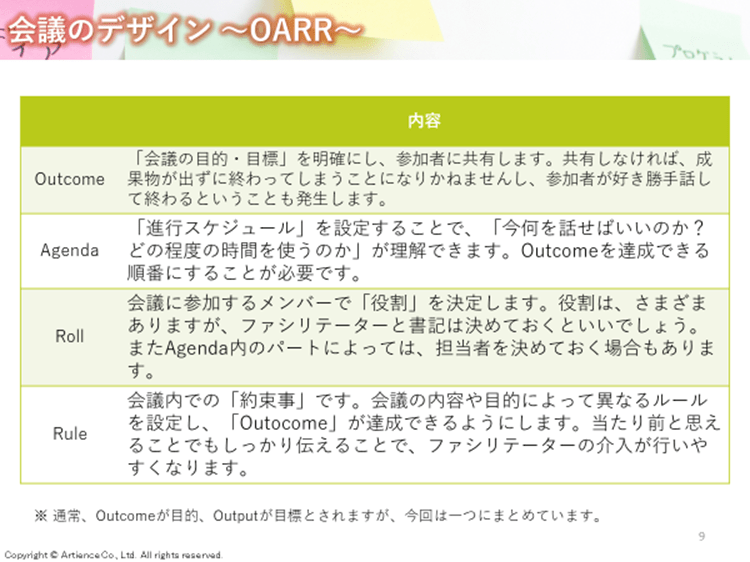

例えば、「OARR(目的・アジェンダ・ルール・役割)」のフレームを活用しながら、参加者の意識をそろえ、安心して意見を出し合える土台を整えます。他にも、事前に企画者と設計を練り上げ、目的に沿った流れや仕掛けをつくっていきます。

このようにファシリテーターは、目的達成のための会議設計に深く関与します。

【参考】OARRとは

「OARR(オール)」とは、会議やワークショップをスムーズに進めるために、目的・アジェンダ・ルール・役割を明確にしておくためのフレームワークです。、

【参考コラム】

【効果的なアイスブレイク9選】質の高いファシリテーションの始め方

プロファシリテーターが伝授!失敗しないグランドルールの作り方と扱い方

ファシリテーションを支える6つのフレームワークを知ろう│注意点にも言及

司会:企画内容を把握し、進行に備える

司会者は、企画者が準備した会議内容を理解し、スムーズに進行できるよう備えます。

司会に求められているのは、あくまで「滞りない進行」であり、会議の成果に対する直接的な責任は企画者にあります。そのため、準備段階での関与は限定的です。

司会者は事前に企画者から進行内容やアジェンダを受け取り、それに基づいて時間配分や注意点を確認。必要があれば、進行上の工夫や改善提案を行いますが、全体設計には踏み込みません。

司会は企画者が用意した会議のデザイン(企画)を理解し、実行できる状態にします。

会議の進行フェーズ

ファシリテーター:対話を促し、目的と関係性を両立させる

ファシリテーターには、次の2つの役割が求められます。

1)「安心して任せられる、でも目立たない存在」であること

2)場の目的・目標の達成と、参加者の関係性・コミットを最大限高める働きかけ

それぞれ説明していきます。

1)「安心して任せられる、でも目立たない存在」であること

ファシリテーターは、参加者が安心して場を任せられる存在でありながら、自分自身が目立ちすぎず、あくまで“促進役”に徹する必要があります。

ファシリテーターへの不信感があると、参加者は安心して発言できず、対話の質が下がります。また、ファシリテーターが場の主役になってしまうと、参加者が受け身になり、主体的な議論が生まれません。

以下、それぞれの良い例・悪い例を具体的に挙げます。

| 「安心して任せられる存在」としての良い例 | 「安心して任せられる存在」としての悪い例 |

|---|---|

|

●穏やかで受容的な雰囲気がある |

●自分の考えに固執し、主導権を握ろうとする |

| 「目立たない存在」としての良い例 | 「目立たない存在」としての悪い例 |

|---|---|

|

●対話の主役はあくまで参加者 |

●自身が議論の中心になってしまう |

ファシリテーターは「場の主役ではない」という自覚を持ちながらも、場に対して安心と信頼を提供する“見えない支え役”として機能することが求められます。

2)「目的達成と、参加者の関係性・コミットを引き出す」働きかけをすること

2つ目の役割としてファシリテーターは、場の目的や目標を達成しつつ、参加者の関係性とコミットメントを高める働きかけをする必要があります。

どれほど良いアイデアや合意があっても、参加者に納得や共感がなければ、実行に結びつかず、チームや組織の成長も続かないためです。参加者が“当事者”になることが、成果を生み出す原動力になります。

以下それぞれの良い例・悪い例を具体的に挙げます。

| 「目的・目標の達成」に向けた良い例 | 「目的・目標の達成」に向けた悪い例 |

|---|---|

|

●会議の企画段階から設計に関わり、場の構造を意図的につくる |

●最初の設計に固執し、場の状況に応じた柔軟な対応ができない |

| 「参加者の関係性とコミット」を高める良い例 | 「「参加者の関係性とコミット」を高める悪い例 |

|---|---|

|

●メンバー間の信頼や安心感を育む関わりをする |

●一部の声の大きい人だけが議論をリードし、他は沈黙 |

「目的達成」だけでなく「参加者の関係性と主体性」も同時に高めることが、真のファシリテーションです。両輪が揃ってこそ、実行力とチーム力を育むことができます。

このように、ファシリテーターには「安心感を与えながら目立たずに支える」ことと、「目的達成と関係性の両立を支援する」ことという、非常に繊細かつ重要な2つの役割が求められます。

司会:雰囲気づくりとスムーズな進行を担う

司会者は、次の2点を役割として、担います。

1)場に求められた雰囲気を創る

2)当日の場を滞りなく進行する

それぞれ解説します。

1)場に求められた雰囲気を創る

司会の役割として、場に求められた雰囲気を創る必要があります。場にそぐわない空気感が流れてしまうと、参加者の集中力やエンゲージメントが下がり、内容に没頭できなくなるためです。

例えば、企画者から「情熱的なキックオフミーティングをつくりたい」という依頼があったとします。この場に対して、淡々としたクールな進行をしてしまえば、雰囲気が噛み合わず、参加者の気持ちは盛り上がりません。

このような場面では、司会者もエネルギッシュなトーンで進行し、期待された空気感を演出することが求められます。

司会は“雰囲気づくりの演出家”として、場の目的や期待に合った空気感を意識的に創り上げる必要があります。

2)当日の場を滞りなく進行する

司会者は、アジェンダやシナリオに沿って、トラブルなく当日の進行をやりきることが求められます。

予定通りに物事を進めることで、参加者に安心感を与え、イベントや会議の印象を良くするためです。逆に、トラブルが表に出てしまうと、場の信頼が揺らぐ可能性があります。

例えば、新卒の内定式で進行中にトラブルが起きたとします。音声や資料の不備、予期せぬ来賓の遅れなど、想定外の事態はよく起こります。

このとき、司会者が慌てたり戸惑ったりすると、内定者に不安を与え、「この会社、大丈夫かな…」という印象につながりかねません。最悪の場合、内定辞退にもつながってしまいます。

プロの司会者は、そうした場面でも冷静に対応し、トラブルが起きたことを感じさせないように進行を整えていきます。

司会者は、場を“問題なく終える”ことが大切です。目立たずとも、安心と信頼を裏から支える「影のキーパーソン」としての役割が求められます。

司会者は、ファシリテーターとは異なり、主に「その場の空気」と「進行のスムーズさ」を担保する存在です。場の成功は、司会の安定した進行によって大きく左右されます。

会議終了後のフェーズ

ファシリテーター:実行に向けたフォローまで支援

ファシリテーターは、会議などが終わった後も、目的・目標を達成するための支援をしていく必要があります。

「場の目的・目標を達成するために参加者が高いコミットを持つ」ための働きかけが求められているためです。

会議は、目的達成のため一つのプロセスのため、会議の実施で終わらせず、現場での行動変容を促すために行動します。

例えば、会議などの後に内省を深める振り返りのメールを送ったり、企画者と連携して、フォローをお願いしていきます。

このようにファシリテーターは、会議などが終わった後も、実行フェーズまで見据えたサポートをしていく必要があります。

司会:基本的に役割終了(振り返り程度)

司会の役割は基本的に「当日の進行」で完結します。司会に求められているのは、あくまで“その場”のスムーズな運営であり、成果や実行への関与は含まれないためです。

振り返りや報告を簡潔に行った後、業務終了となります。プロの司会者であれば、次回依頼につなげるフィードバックをするケースもありますが、基本は「その場限り」の役割です。

以上のように、ファシリテーターと司会は「場づくり」に関わる存在でありながら、その目的も働きかけもまったく異なります。

どちらの役割が求められているかを正しく見極め、適切な関わり方を選ぶことが、会議やワークショップの成功を左右する鍵となります。

3)まとめ・アーティエンスの研修でファシリテーションスキルを強化

ファシリテーターと司会は、どちらも「場をつくる役割」ですが、その目的や関わり方はまったく異なります。

ファシリテーターは「対話を深め、目的達成に向けた実行力を引き出す人」、

司会は「求められた雰囲気を作り、アジェンダに沿ってスムーズに進行する人」です。

今組織で求められているのは、参加者の本音が引き出され、納得と当事者意識を持ってゴールに向かえる“対話の場”をつくるファシリテーターです。

質の高い“対話の場”によって、実行と変化が生まれるためです。

アーティエンスでは、そんな実行につながる場づくりの技術を、実践型で学べるファシリテーション研修をご用意しています。

ファシリテーション研修 では、

・会議設計のフレーム(OARRなど)

・対話を引き出す問いかけの技術

・中立的な立場での場づくりスキル

などを、ワーク・ロールプレイ形式で習得していきます。

・会議が「報告会」や「予定調和」で終わってしまう…

・本音が出ず、対立や葛藤が避けられている…

・話し合ったことが現場で実行されない…

・部門間や上下関係の対話が進まない…

などの課題をお持ちの企業におすすめです。

「成果の出る対話の場」を、自社で内製できるようになりたい。

そんな想いをお持ちの方は、ぜひ一度アーティエンスのファシリテーション研修をご覧ください。

ファシリテーターの力を組織に根づかせることで、対話を通じて人と組織が主体的に動き出し、協働によって成果を生み出せるチームをつくりましょう。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約2,000名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。