-

[ コラム ]

【事例あり】今すぐ研修を見直せ!効果アップのポイント徹底解説

- 「現場から『この研修は役に立っていない』と言われてしまった…」「毎年同じ内容の研修を実施しているが、社員の成長が見られない気がする…」このように研修の効果を感じられていないものの、何をどう見直せば研修が現場に即したものになるのか、組織が期待

- 詳細を見る

【テンプレあり】研修の効果測定「いつ・なにを・どうやって?」を分かりやすく解説

更新日:

「経営層から研修の効果を明示してと言われたが、測定方法がわからない…」

「研修の成果をはかりたいけれど、どうすればよいか迷っている」

このような状況から、「研修の効果測定方法を知りたい」と思い、本コラムに辿り着いた方が多いでしょう。

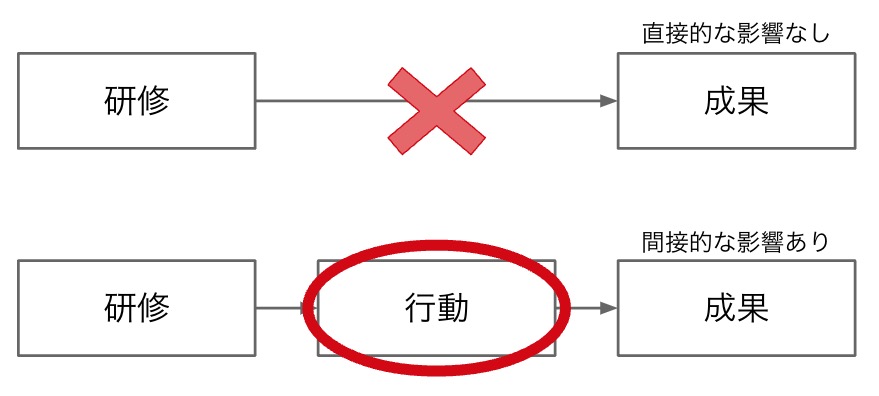

一般的に、研修が直接的に企業の業績や成果に反映されることは難しいと言われています。

しかし、研修による「行動の変化や改善」に着目することで間接的な効果を計測することは十分に可能です。

本コラムでは、研修が組織に与える効果と、具体的にいつ、何を、どのように効果測定を行うべきかについて、実践的な方法をご紹介します。

意味のある研修効果測定を行い、組織の成果に繋がる研修を実施できるようにしましょう。

▼ダウンロードはこちらから

専門性:パフォーマンス・マネジメント、研修開発・ワークショップデザイン、成人発達理論を活用した人材開発・組織開発

目次

1)【前提】研修は、直接的な成果を効果測定できない

研修が企業の業績や成果に直接的な効果を与えるわけではありません。

しかし、研修によって社員の行動を変容させ、その結果、社員の行動が業績や成果に良い影響を与える、という間接的な効果があります。

つまり、研修によって「成果につながる行動」を促すことで、最終的に企業の業績や成果にもつながる関係になっています。

2)研修では、直接的な効果測定ができない3つの理由

研修が企業の業績・成果に直接的な効果測定できないと言われる理由は3つです。

・効果の顕在化に時間がかかる

・外部要因が影響してくる

・要因の分離が難しい

研修の実施後すぐに成果に変化が出ることはありません。変化を見るために測定の時間が半年〜1年程度必要です。

すると、その時間の中で、環境変化、先輩や部下の変化したり、部署の変化、担当業務の変化など多くの変化が起きます。これらすべての要因を取り除いて効果を図ることは、現実的に難しい、というのが現状です。こうした理由から、多くの専門家は、研修には業績を直接的に向上させる直接効果はないと考えています。

しかし、研修と成果の間には、必ず社員の行動が伴います。

Lim & Nowell(2014)が行った組織内での研修の成果移転(トレーニングトランスファー)の調査によると、研修による効果が成果につながるかを評価するのは複雑のため、行動で研修の効果を確認することを推奨しています。

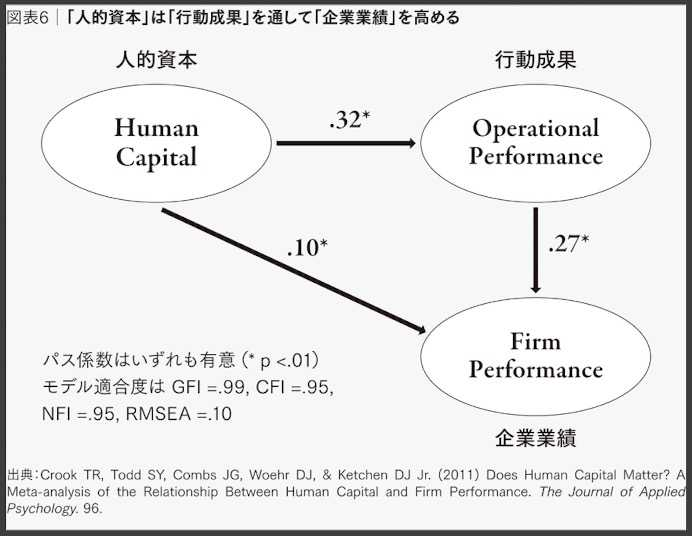

また、クルックらのメタ分析では、人的資本(人に投資された内容)は、企業業績に直接影響を与えるというよりも、行動成果を上げることを通して、間接的に、企業業績に影響を与える、ということを明らかにしました。

※引用:中原 淳; 関根 雅泰; 島村 公俊; 林 博之. 研修開発入門 「研修評価」の教科書――「数字」と「物語」で経営・現場を変える (p.56). ダイヤモンド社. Kindle 版.

研修の効果は企業業績に直接作用するものではなく、社員の行動変容を通じて間接的に業績向上に寄与するということがわかります。

そのため研修の効果測定は、直接的な業績向上ではなく、社員のスキルや行動の改善を通じた間接的な影響を考慮して設計・実施する必要があります。

【参考】

業績向上への効果は、直接的ではなく、社員のスキルや行動の改善によって間接的に影響する、という情報をみると、研修を実施してもあまり意味がないという声も出てきます。ただ現状は、研修以外に、対象者が必要なスキルを体系的かつ効率的に学習できる有効な方法が出てきていません。研修特徴を活かしながら活用するのが良いでしょう。

【スプレッドシート“テンプレ”で公開中】研修の効果測定が進む情報整理シート

▼ダウンロードはこちらから

3)研修の効果測定【実施時期】と【確認内容、方法】

研修の効果測定の基本的な方法として「カークパトリックモデル」が挙げられます。

カークパトリックモデルは、現在、企業における研修評価で最もよく使われているモデルです。1959年にアメリカのドナルド・カークパトリック博士によって開発されました。

このモデルは、研修がどれだけ成果を上げているかを評価するために、研修後の効果測定を4つのレベルに分けて評価する方法を提示しています。

| レベル | 実施時期 | 確認内容 | 確認方法 |

|---|---|---|---|

| レベル1 反応(Reaction) |

研修中〜1週間程度 | 受講者の研修に対する自己効力感を測定 | ・研修中の反応 ・研修後のアンケート |

| レベル2 学習(Learning) |

研修直後〜1,2ヶ月程度 | 研修を通じて受講者がどれだけ知識やスキルを習得したかを測定 | ・テスト ・ケーススタディ |

| レベル3 行動(Behavior) |

研修実施から3-6ヶ月後程度 | 研修後に受講者が実際に業務でどのように行動を変えたかを測定 | ・日報や週報 ・バトンメール ・本人による自己評価(パルスサーベイなど) ・上司や同僚からの評価(インタビューやアンケートなど) |

| レベル4 結果(Results) |

研修実施から半年以降 | 研修が組織全体にどのようなビジネス成果をもたらしたかを測定 | 生産性の向上 品質の向上 費用の低減 事故頻度の低減と重大事故の低減 売上の増大 離職率の低下 利益の増加などの数値的変化 |

レベル4の結果を促すための行動を行えているかをレベル3で測定し、

レベル3の行動を促すための要素を研修を通して学べているのかをレベル2で測定し、

レベル2の学習に繋がる自己効力感を研修で得られているかをレベル1で測定します。

それぞれ具体的にどのように効果測定すればいいのかを説明します。

【スプレッドシート“テンプレ”で公開中】研修の効果測定が進む情報整理シート

▼ダウンロードはこちらから

レベル1:反応(Reaction)の効果測定方法

レベル1:反応(Reaction)では、受講者の研修に対する自己効力感を測定します。確認方法としては、研修後のアンケートが主流ですが研修中の受講生の様子でも確認できます。実施タイミングは、研修中〜研修内容の記憶がある研修1週間以内が良いでしょう。

確認しておきたいことは「関連度・有用度・自己効力感」の3点です。これら3点の高いほどレベル3の行動に変化を促せる確率が高くなることがわかっているためです。

関連度:「学んだ内容が、自分の仕事に関連しているか」

学んだ内容が現場の状況により近い(=近転移)と感じられているかです。現場での実践が容易になります。

有用度:「学んだことが、仕事に役立ちそうだ、と思うかどうか」

有用度が高い研修であれば、現場での実践度合いが高まることは、すでに先行研究から明らかになっています。

自己効力感:「私にも、実践できる(Can)」「私は、これを実践する(Will)」気持ち

自己効力感が高い状態だと、その後の現場実践を促すことが多くの研究から明らかにされています。

なお、受講者の満足度は、学習、行動、成果に結びついていない、という知見がほとんどのため、確認する必要はないでしょう。

関連度・有用度・自己効力感が高いか否かは研修中の態度でも確認できます。関連度・有用度・自己効力感が高いと、受講生が積極的に学びを得ようとする主体的な言動がみられるためです。

主体的な言動として、例えば次のような行動が挙げられます。

体が前のめりになる、質問する、講師の話を頷きやメモをとりながら聞く、ワークに真剣に取り組む など

逆に、主体的ではない場合は次のような行動がみられます。

背もたれに大きく寄りかかっている、講師が話している際に講師がいない方向を向いている、ワークの時間が余ったら他のことをしたりぼーっとしている など

なお、アーティエンスでは、受講者の様子を注意深く観察するために、研修を実施する際に講師の他にアシスタントを1名以上設けています。

研修中も受講者の様子を注意深く観察し、具体的な言動や発言を記録しておくことも、研修によって関連度・有用度・自己効力感を促せたのかを確認する要素になります。

研修後にアンケートで測定する際は、ウィル・タルハイマーによる「PFSS(Performance-Focused Smile Sheet:パフォーマンス・フォーカスド・スマイルシート)」が参考になります。

自己効力感を確認することに注力したアンケートで、下記の質問をすることを推奨しています。

研修で学んだ内容を、どのぐらい現場で実践できそうですか? (A〜Eの一つを選んでください)

A.現場で実践できるとは、とても思えない

B.研修内容の理解はできたが、現場で実践するためには、さらなる練習、経験、支援が必要だと思う

C.現場で実践できると思うが、期待されるレベルに達するには、まだ経験が必要だと思う

D.研修で学んだ内容を、期待されるレベルで、現場で実践できると思う

E.研修で学んだ内容を、エキスパート(専門家)レベルで、現場で実践できると思う

Aという回答は「問題外」で「研修設計・運営の失敗」と捉えることができます。

Bも「自己効力感が高まっていない」ということで「不可」です。

CとDは「自己効力感が高まっている」ため良しと捉えられます。

Cが「良」、Dが「優良」です。Eはまれな回答ですが、これは「自己の過大評価」かもしれません。

※引用:中原 淳; 関根 雅泰; 島村 公俊; 林 博之. 研修開発入門 「研修評価」の教科書――「数字」と「物語」で経営・現場を変える (p.131). ダイヤモンド社. Kindle 版.

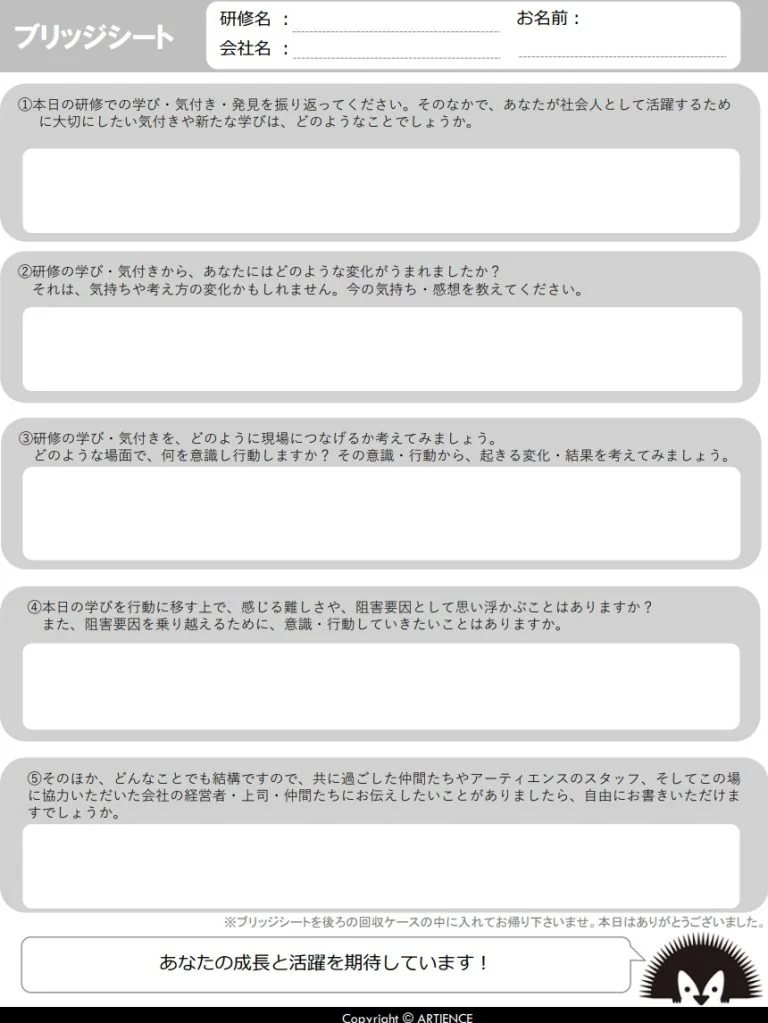

アーティエンスでは、以下のアンケートを実施しています。

①の問いで「関連度」を②の問いで「有用度」「自己効力感」、③④の問いで「関連度」「有用度」を確認しています。

このようにレベル1:反応(Reaction)では関連度・有用度・自己効力感を確認し、研修がレベル3の行動(Behavior)を促せる研修だったのかを測定しましょう。

レベル2:学習(Learning)の効果測定方法

レベル2:学習(Learning)では、研修を通じて受講者がどれだけ知識やスキルを習得したかを測定します。実施方法は、ケーススタディを取り入れたテストがよく取り入れられます。実施タイミングは、研修直後〜1,2ヶ月程度が良いでしょう。

テストを実施し、得点を通じて研修内容の理解度を確認します。全体の得点が低い場合は、研修内容を見直す必要があります。また、得点にばらつきがある場合は、低得点の受講者に共通する特徴を分析し、必要に応じて研修対象の見直しや、研修前に予習の機会を設けるといった対策を検討しましょう。

テスト問題には、レベル3の行動に結びつきやすいように、実際のケーススタディを取り入れることをお勧めします。会社で発生しそうなシナリオを題材にすることで、学びを現場で活用できるかどうかを確認できます。

なお、スキル習得が目的の研修はテストによる効果測定が有効ですが、マインドセットや振り返りが目的の場合は点数評価が難しいです。これらの研修では、テストの代わりに、学んだことをどのように実践しているかを書いてもらい、その内容を基に効果を測定する方法が適しています。

例えば、キャリア研修でアクションプランを作成した場合には、以下のような質問を投げかけてみましょう:

「アクションプランを実行しましたか?具体的にどんな場面で実施し、どのような変化を感じましたか。もし実施できていない場合は、どのような問題がありましたか?」

このような問いを通じて、研修内容が現場で活かされているかを確認できます。

このように、レベル2の「学習(Learning)」段階ではテストを通して、研修内容の理解度と実践への定着度を測定することが重要です。

レベル3:行動(Behavior)の効果測定方法

レベル3:行動(Behavior)では研修後に受講者が実際に業務でどのように行動を変えたかを測定します。

測定方法は、日報や週報、アーティエンスが開発したバトンメール®、本人による自己評価(アンケートやパルスサーベイなど)、や上司や同僚からの評価(アンケートやインタビューなど)があります。

実施タイミングとしては、日報や週報、アーティエンスが開発したバトンメール®は研修実施から3ヶ月程度、それ以外の評価については研修実施から3-6ヶ月後程度が良いでしょう。

日報や週報は「研修の学びをどのように活かしたか」という項目を設けて、記載してもらいます。研修の学びを具体的な行動に移せているかを確認できます。毎日研修で学んだことを思い出すため、記憶に定着しやすくなりますし、また、難しさを感じている点があればフォローしやすくもなります。

この方法は、新入社員や若手社員など、フォローが必要な階層に向いています。

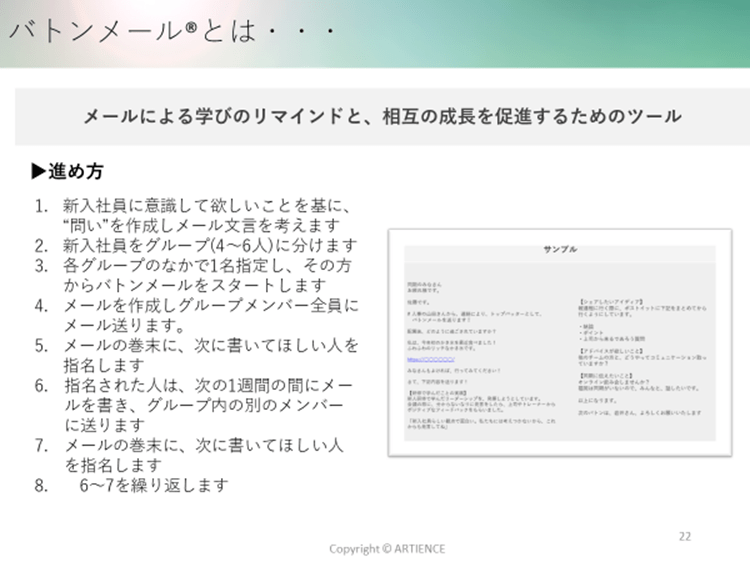

バトンメール®は、アーティエンスが開発した、研修後のフォローツールです。

受講生4~5名のグループになり、1週間に1回、「研修で学んだことをこんな風に現場で使ったよ」という内容を書いたメールを書いて、次の人に回していくというものです。

バトンメール®を行うことで、研修の学びが実践に生きていることを確認できると同時に、受講者同士で相互的な学びが継続されていくため、研修後も学びが深まることが期待できます。

※ 当社資料より一部抜粋

本人による自己評価は、アンケートやパルスサーベイなどが実施しやすいです。

アンケートを実施する際は、研修で学んだことを仕事で活用したかどうか、活用した場合は良い結果が出たかどうかを問いましょう。なお、この際に、アンケート内容は研修をより良くするための効果測定として活用に限定する、という旨を伝えましょう。人事評価などに影響しない旨が分かると、受講者は安心して本音で答えやすくなります。

「研修開発入門 「研修評価」の教科書――「数字」と「物語」で経営・現場を変える」の書籍内で紹介されていたアンケートの例はこちらです。

1、あなたの研修後の状況として、あてはまるものを選んでください。

①研修で学んだことを、仕事で活用しなかった

②研修で学んだことを、仕事で活用し、良い結果が出た

③研修で学んだことを、仕事で活用したが、まだ結果は出ていない

2、①②③のそれぞれにあてはまる設問にお答えください。

①と答えた人に、お聞きします。

・「活用しなかった理由」は何ですか?

・「どんな支援があれば」活用できたと思いますか?

②と答えた人に、お聞きします。

・「いつ、どんな場面」で活用されましたか?

・「どんな結果」が出ましたか?

③と答えた人に、お聞きします。

・「いつ、どんな場面」で活用されましたか?

・「どんな結果」が出そうですか?

※引用:中原 淳; 関根 雅泰; 島村 公俊; 林 博之. 研修開発入門 「研修評価」の教科書――「数字」と「物語」で経営・現場を変える (p.167). ダイヤモンド社. Kindle 版.

できるだけ具体的に記載してもらうことで、研修によって促したいと考えていた目標を達成できたかを確認しやすくなります。

定期的にパルスサーベイを実施している場合は、その結果をもとに行動への変化を確認できる場合もあります。パルスサーベイの数値の変化を見ていると、研修前と後で変化が見られる人もいます。

ただし、数値だけでは具体的な行動は分かりづらいです。パルスサーベイの自由記入欄に具体的な行動を記載してもらったり、パルスサーベイの結果をもとに、インタビューすることをおすすめします。

また、良い結果が出ている人と、活用できていない人の両者にインタビューを行い、行動できた理由と行動できなかった理由を見出せると、研修のアップデートポイントが見つかり、より行動を促しやすい研修を実施できるようになります。

上司や同僚からの評価については、アンケートやインタビュー、360度フィードバックなどが実施しやすいです。これらを実施する際は、研修によってどのような行動を促したかったのかという研修の目的と実際の研修概要を伝えておくと、研修内容に合致した情報を提供してもらいやすくなります。

行動の変化は数値化が難しいため、適切なアンケートやインタビューなどを行い、具体的な行動を見にいくことが必要です。

レベル4:結果(Results)の効果測定方法

結果(Results)では研修が組織全体にどのようなビジネス成果をもたらしたかを測定します。

具体的な測定方法としては、生産性の向上、品質の向上、費用の低減、事故頻度の低減と重大事故の低減、売上の増大、離職率の低下、利益の増加などの数値的変化を見ることです。実施タイミングとしては、研修実施から半年以降1年程度が良いでしょう。

測定方法は、期待した結果について、研修前と後での数字を取り出し比較します。

ただし、前にも述べたように、研修は結果に直接的な影響を与えることは難しいため、研修によって促せた行動によって、結果に影響は出たのか、という視点で確認しましょう。

例えば、営業部で「リピート率を上げ、最終的に営業利益を増やす」という目標を設定し、そのために「顧客のニーズを深くヒアリングする」という行動が重要だと考えたとします。この行動を学べる研修を実施した場合、レベル4ではリピート率や売上、利益の変化を確認します。

レベル3の効果測定で、多くの営業担当者が実際に「顧客のニーズを深くヒアリングする」行動を取っていることが確認でき、さらにレベル4でもリピート率や売上が向上している場合、研修が結果に間接的に影響を与えたと言えます。

もしもレベル3の行動はできているのに結果に影響が出ていない場合は、レベル3で設定している行動がズレている可能性があるということです。

結果を測定することで、結果につながると設定していた行動が適切であったか否かを確認し、適切な研修を実施できるようにしましょう。

今回は、研修の効果測定でよく使われる「カークパトリックモデル」をもとに、具体的な効果測定方法をお伝えしました。レベル別の効果測定の方法を様々紹介していますので、自組織で取り組みやすい方法で実践してみてください。

【スプレッドシートで公開中】研修の効果測定が進む情報整理シート

▼ダウンロードはこちらから

4)研修の効果測定レベル4:「結果」設定時に重要な2つのポイント

3章で紹介したカークパトリックモデルの効果測定を行う際に、とても重要になることは次の2点です。

①レベル4の結果を具体的に設定する

②3つの問いによって経営陣の考えを確認し、取り入れる

それぞれについて説明します。

①レベル4の結果を具体的に設定する

レベル4の結果を具体的に設定することが重要です。大前提として、レベル4の結果が具体的で明確でないと、結果につながる行動を考えられなくなるためです。

この行動をすれば期待する結果を得られる、と考えるためには、「売上を上げる」・「離職率を下げる」などの曖昧な内容では難しいです。曖昧な結果を設定すると、すべき行動が無限に出てくるためです。

例えば「来年の3月までに○○サービスを導入する顧客のリピート率を○%にし、売上を5000万にする」などの具体的で明確な結果を設定すると、そのために必要な行動を考えやすくなります。

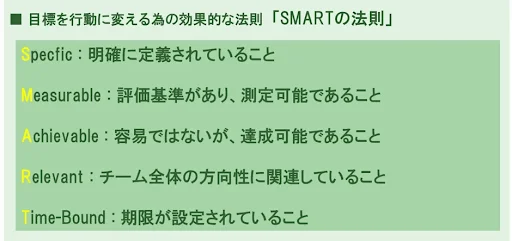

SMARTの法則を用いて、具体的な結果を設定しましょう。

【参考】SMARTの法則

SMARTの法則はジョージ・T・ドラン氏が提唱した理論で、5つの成功因子によって構成されています。

目標を設定する際にはすべての要素が含まれていることが重要だと言われています。

②3つの問いによって経営陣の考えを確認し、取り入れる

結果を設定する段階で、できる限り重要なステークホルダーである経営陣の考えを取り入れることも重要です。

ジェームス・カークパトリックが提唱した、「ROE:期待に対するリターン」では、レベル4の結果を設定するために経営層に対して次の3つの質問をすることを勧めています。

「(研修を行って) どうなれば成功といえますか?」

「(成功というためには) どんな証拠が必要ですか?」

「どうすれば成功したかどうかを測れるでしょうか?」

これらの問いに対して経営層が明確な答えを持っていない場合もありますが、これらの問いをもとに対話を行い、「研修に何を期待しているのか」を言語化することで、結果につながる行動を考えられるようになります。

なお、一方的に確認を取ると、研修では到底達成できないリクエストが発生する可能性もあります。あくまで、「対話」をベースに、上記の回答を共にすり合わせていくことが大切です。

なお、アーティエンスでは、役員陣と共に対話によって研修の成果を設定するMTGも行っています。研修実施を検討している企業には、初回のみ無料で提供しています。ご自身での実施が難しいと感じる場合には、お声がけください。

5)まとめ

研修が組織に与える効果や具体的な研修の効果測定方法をお伝えしました。

研修が直接的に企業の業績や成果に反映されることは難しいと言われています。しかし、社員の行動を変容させ、その行動が企業業績に良い影響を与えるという、間接的な効果を期待することは十分に可能です。

カークパトリックモデルを活用した効果測定を行い、成果に繋がる研修を実施できるようにしましょう。

なお、アーティエンスの研修では、研修成果の設定や、課題感にフィットする研修内容の提案、研修後のフォロー等、研修効果の設定や、研修効果を高める研修の実施方法に関する知見を多く持っています。

効果的な研修を実施したいとお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

組織の成果に繋がる研修を実施できるようにしましょう。

社員研修の企画に悩んでいる人事責任者様・担当者様へ

こんな悩みをおもちではありませんか?

- 研修企画の具体的なプロセスが知りたい

- 予算内でできる最適な研修を知りたい

- 自組織の課題を解決できる研修を知りたい

- 成功事例や研修効果を高めるノウハウを知りたい

研修の効果を最大化するためのヒントが、たった1回の相談で得られます。社内研修・人材育成でお悩みの方はお気軽にご相談ください。