-

[ コラム ]

管理職研修の種類がわかる!4種類の目的別・おすすめ研修12選

- 「管理職研修、うちもそろそろ必要だと思うけど…結局どんな種類があるの?」「どの管理職研修が自社に合っていて、何から始めればいいのか分からない…」そんな悩みを抱える人事の方は、実は少なくありません。数多くある管理職研修の中から、自社に本当に必

- 詳細を見る

【事例あり】組織の悪循環を断ち切る!システム思考研修の真価

更新日:

「システム思考について興味があるが、研修を取り入れた方がいいのだろうか?」

という状況の方がいらっしゃると思います。

システム思考とは、物事を部分ではなく全体として捉え、問題の構造や関係性を見抜く思考法です。

現代のビジネス環境では、単純な原因と結果の関係では解決できない複雑な課題が増えています。従来の「状況対応」や「分析的問題解決」は一時的な対処には有効ですが、根本的な変化を生むには限界があります。

そこで注目されているのがシステム思考です。

システム思考では、問題の背後にある構造や相互作用を可視化し、本質的な解決策を導き出すことを目指します。これにより、局所的な対応に終わらず、組織全体のパフォーマンス向上や持続的な成長につなげることができます。

本コラムでは、システム思考研修のメリットや導入プロセス、事例やシステム思考の活用場面例を紹介します。

社員がシステム思考を身につけ、組織全体の向上を目指せるようにしましょう。

専門性:パフォーマンス・マネジメント、研修開発・ワークショップデザイン、成人発達理論を活用した人材開発・組織開発

目次

1)システム思考研修の導入で得られる3つのメリット

システム思考を学ぶことで得られる、3つのメリットをご紹介します。

①物事の全体像を捉えられるようになる

②複雑な問題を本質から解決できるようになる

③自分自身の影響力を正しく理解できるようになる

それぞれ説明します。

①物事の全体像を捉えられるようになる

システム思考研修では、問題を部分的な視点ではなく、全体像としてとらえる習慣が身につきます。

ビジネスにおける課題の多くは、複数の要因が絡み合い、相互に影響を与えながら発生しています。そのため、表面的な現象だけを見て判断すると、本当の原因を見逃したり、一時的な対処に終始してしまう可能性があります。

問題を部分的ではなく全体像としてとらえることができると、より本質的な課題を見極め、効果的な解決策を導き出せるようになります。

例えば、売上が伸び悩むという問題が発生したとき、単に営業部の努力不足や個々の営業スキルの問題と捉えてしまうと、「訪問件数を増やそう」「営業研修を実施しよう」といった短絡的な解決策に陥りがちです。しかし、実際には、経営戦略の不明確さ、商品やサービスの競争力、マーケティングとの連携不足など、組織全体の構造的な要因が影響していることもあります。

このようにシステム思考を学ぶことで、個々の事象がどのように相互作用し、全体としてどのような影響を及ぼしているのかを理解でき、適切な打開策を検討できるようになります。

②複雑な問題を本質から解決できるようになる

システム思考を学ぶことで、表面的な現象に惑わされず、問題の根本原因を見極める力が身につきます。

多くのビジネス課題は、単一の原因ではなく、複数の要因が絡み合いながら発生しています。そのため、一つの解決策を講じても、一時的な改善にとどまり、同じ問題が繰り返し発生することがあります。

例えば、社員のモチベーション低下という問題があった場合、「給与を上げれば解決する」「評価制度を見直せばいい」といった対処療法に陥りがちです。しかし、実際には、上司のコミュニケーション不足や、業務過多による疲弊、企業文化の問題など、より深い要因が関係していることも少なくありません。

システム思考を活用すると、こうした問題のつながりを可視化し、根本的な原因を特定できるようになります。その結果、短期的な対処ではなく、組織全体の持続的な成長につながる解決策を導き出せるようになります。

③自分自身の影響力を正しく理解できるようになる

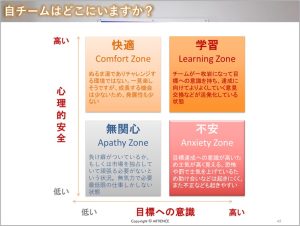

システム思考を学ぶことで、自分の言動が組織やチームにどのような影響を与えているのかを理解し、より良いマネジメントができるようになります。

管理職やリーダーの行動は、組織全体の雰囲気や部下の行動に大きな影響を及ぼします。しかし、日々の業務の中では、自分がどのような影響を与えているのかを客観的に把握するのは難しいものです。

例えば、部下の主体性が低いという課題に対して、「部下が受け身だから」と考えることもできます。しかし、システム思考を取り入れると、「上司が指示を出しすぎて、部下が自ら考える機会を奪っている」「失敗を許さない文化が根付いているため、部下が積極的に行動できない」といった要因が見えてくることがあります。

自分の言動が周囲にどのような影響を与えているのかを理解できるようになることで、より良い関係構築やチームのパフォーマンス向上につなげることができます。

2)システム思考研修を導入するまでの4つのプロセス

システム思考研修を導入するまでのプロセスは次の通りです。

具体的に説明します。

1. 目的とゴールの設定

研修を始める前に「なぜシステム思考研修を実施するのか」、「研修終了後に何を達成したいのか」という目的とゴールを明確にすることが最重要です。

目的やゴールがあいまいな状態で企画を進めると、研修自体は「なんとなく良い研修」になっても、実際に成果が出たかどうかは不明確になります。

システム思考研修の目的とゴールは大きく2つに分けられます。

① システム思考を身につけて全体を構造的に捉えられるようになってほしい

システム思考を身につけて全体を構造的に捉えられるようになってほしい場合は、思考スキル・習慣をどのレベルまで身に付けるのかをクリアに描くことが重要です。

【参考】システム思考のレベル感

レベル1:まずは全体像や構造を俯瞰するという意識を持ってほしい

レベル2:レベル1をクリアしたうえで、システム思考を活用するためのツールの使い方を学んでほしい

レベル3:レベル2をクリアしたうえで、ツールを業務の中でも活用してほしい

高いレベルを目指すほど、必要なインプット・アウトプットが増え、研修期間も延びるため、現実的なゴール設定が重要です。

② システム思考を活用し、特定の課題を解決してほしい

具体的な問題(例えば「本部と現場の対立を解消し、スムーズな連携を実現したい」など)を対象にする場合、その課題解決にシステム思考が本当に最適かどうか、事前に整理しておくことが大切です。

2. 対象層の選定

研修の目的とゴールに基づいて、「誰に受講してほしいか」を明確に決定する必要があります。

2つのゴールの対象層の参考をお伝えします。

①全体を構造的に捉える力の習得が目的の場合

若手から管理職、経営層まで幅広く設定可能ですが、システム思考を効果的に活用するには、ある程度、組織の状態を理解し、かつ、論理的思考が備わった中堅層以降が適していることが多いです。

②特定の問題解決を目的とする場合

部門横断やルールの見直しを伴う場合、実際に意思決定権を持つ管理職以上の層が対象となるのが望ましいです。

対象層を適切に選定しないと、内容が難解になったり、実務で活かしにくくなったりするリスクが高まるため、目的に沿った設定が重要です。

3. 研修期間の設定

システム思考研修の期間は目的やゴールに応じて1日から半年~1年間程度まで幅があります。

具体的な期間設定は以下のように考えます。

①全体を構造的に捉える力の習得が目的の場合

レベル1: 全体や構造の意識を持つための研修は、1日程度でも実施可能です。※実践への定着を図るため、研修後1か月後のフォローアップも有効です。

レベル2: ツールの使い方を学ぶためには、1回2時間~半日程度の研修を2~3回に分けると効果的です。

レベル3: ツールを実際の業務で活用するためには、同様の研修を3~5回程度、前半で理論、後半で実践形式で行うのが望ましいです。

②特定の問題解決を目的とする場合

課題の性質にもよりますが、プロジェクト型ラーニングとして、初回1~2日程度の集中的な研修後、月に1回程度のフォローアップ研修を含め、3~6か月程度の期間を設けると効果的です。

期間は目的とゴールが具体的であれば、より現実的なスケジュールが立てられます。期間設定に迷った場合は、まず目的とゴールの再確認をおすすめします。

このように、目的・ゴールの設定、対象層の選定、そして適切な期間設定の3点をしっかりと整理することで、システム思考研修はより効果的に実施でき、研修後の実践にもスムーズに繋がるでしょう。

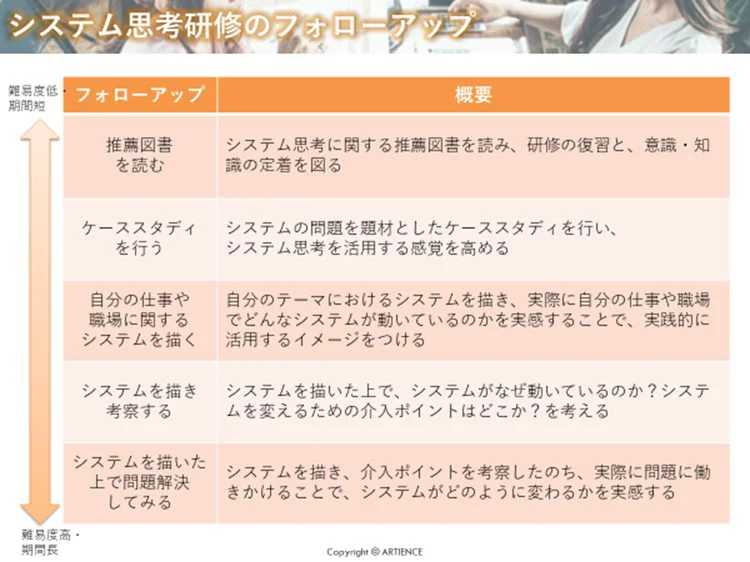

4.現場でのフォローアップの設定

システム思考は、実際に体験しながら身に付けていくスキルです。そのため、研修は単発で終わらせず、研修後のフォローアップをあらかじめ計画に組み込むことが重要です。

以下、フォローアップ方法は大きく5つのアプローチに分けられます。

会社の状況や受講者の理解度などに合わせて、適切なフォローを行いましょう。

① 推薦図書を読む

最も行いやすいフォローアップは、推薦図書を読んでもらうことです。研修の後であれば、システム思考の用語や考え方にも馴染んでいるので、よい復習になるでしょう。

具体的には以下の3冊がおススメです。

① 世界はシステムで動く ― いま起きていることの本質をつかむ考え方

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | 世界はシステムで動く ― いま起きていることの本質をつかむ考え方 |

| 著者 | ドネラ・H・メドウズ (著), 枝廣淳子 (翻訳), 小田理一郎 (翻訳) |

| 出版年 | 2015年 |

| 出版社 | 英治出版 |

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | もっと使いこなす!「システム思考」教本 |

| 著者 | 枝廣 淳子 (著), 小田 理一郎 (著) |

| 出版年 | 2010年 |

| 出版社 | 東洋経済新報社 |

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | 学習する組織 システム思考で未来を創造する |

| 著者 | センゲ、P.M. |

| 出版年 | 1990年 |

| 出版社 | 英治出版 |

② ケーススタディを行う

システム思考を実践してほしいけれど、いきなり自分の職場の課題を扱うのは少し難しいと言う場合には「ケーススタディ」がおすすめです。

ケーススタディは、あらかじめ用意された情報を整理するだけで取り組めるため、自分の仕事や職場の課題よりも取り掛かりやすいです。

以下の書籍はケースが多数掲載されており、ケーススタディを考える際の参考になります。

システム・シンキング―問題解決と意思決定を図解で行う論理的思考技術

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | システム・シンキング―問題解決と意思決定を図解で行う論理的思考技術 |

| 著者 | バージニア アンダーソン (著), ローレン ジョンソン (著), Virginia Anderson (原著), & 2 その他 |

| 出版年 | 2001年 |

| 出版社 | 日本能率協会マネジメントセンター |

③ 自分の仕事や職場に関するシステムを描く

最も効果的なのは、自分の仕事や職場を題材にシステム図を描くことです。研修で学んだ内容を実際の業務や自部署の課題に適用し、自らの現場を題材にシステム図を描くことで、実践力を養います。

ただし、実際に取り組もうとすると難しく感じることもあります。

そのため、いきなり実践するのではなく、以下のような段階を踏むとスムーズです。

研修でシステム思考の基本を学ぶ

↓

事後課題として、自組織の課題をシステム図に落とし込む

↓

フォローアップ研修でフィードバックを受け、ブラッシュアップする

この流れを取ることで、無理なくシステム思考を職場に活かせるようになります。

④ システムを描いた上で考察する

システム図を描いたら、そこで終わりではなく、何が分かったのか、どんな解決策が考えられるのかまで掘り下げて考察します。

このステップでは、ある程度システム図を描けることが前提になるため、初心者向けではなく、中級者~上級者向けのフォローアップとして適しています。

「システム思考を学んだけれど、もっと実践的に活用したい!」という人にとって、次のレベルへ進むための有効な取り組みとなります。

⑤ システムを描いた上で実際に問題解決に取り組む

最終ステップでは、システム思考を使って実際に問題解決に取り組みます。

この段階では、自部署だけでなく複数の部署を横断した問題解決や、組織のルールや前提を見直す必要がある場合も出てきます。そのため、上司の協力が不可欠になることが多いです。

事前に対象者の上司や関連部門と連携し、実際の業務改善に取り組む環境を整えておくと良いでしょう。

部署間の課題解決や、既存のルールの見直しなど、組織全体で問題解決を推進するためのプロジェクト型ラーニングとして実施すると効果的です。

これら5つのフォローアップ施策を通じて、システム思考研修の内容は単なる知識のインプットに留まらず、実際の業務改善や問題解決へとつながる実践力の向上を目指すことができます。

3)【事例】システム思考研修での受講者と組織の変化

システム思考研修を導入することで、受講者の思考が変わり、組織の課題解決にもつながります。ここでは、実際の研修事例を 2つご紹介します。

システム思考の習得で受講生の視座が広がり、問題解決の質が向上!

課題

2,000名規模の製薬会社の中堅社員の多くは、ロジカルシンキングに偏った思考になりがちで、問題に直面した際に「目の前の課題を素早く解決しようとする傾向」 がありました。

そのため、根本的な原因を深く考えずに対応してしまい、問題が繰り返されるケースが多く見られました。

実施内容

この課題を解決するために、システムシンキング研修を導入し、以下の流れで 「全体像を捉える視点」 を養いました。

システム思考の基本を学ぶ

(問題を部分的ではなく、全体の構造として考える重要性を理解)

↓

ケーススタディに取り組む

(実際のビジネスシーンを想定し、問題の構造をシステム図に落とし込む)

↓

受講者自身の業務を題材に考察する

(自分の職場の課題をシステム思考で分析)

特に、ケーススタディでは 「短絡的な対処が、なぜ根本解決につながらないのか」 を可視化することで、新しい視点を得る機会を提供しました。

研修後の変化

研修後、受講者から以下のような変化が見られました。

✔ ロジカルシンキングだけでなく、システム思考を活用するレポートが増加

✔ 自分の課題を他者や環境との関係性の中で捉え、解決策を考える視点が身についた

✔ 「なぜ研修で学んだことが現場ですぐに効果を発揮しないのか?」という疑問に対し、「システムには遅れがある」と理解し、長期的視点を持てるようになった

✔ 「外部環境を強引に変えるのではなく、自分の行動や考え方を変えることで、周囲への影響力を高められる」との気づきを得た

研修後も、リーダー育成プログラムの中で システム思考を活用し続ける文化が生まれ、中堅社員の皆さんは引き続き「俯瞰する力」を高めた結果、次のような状態になりました。

✔ 目の前の問題にすぐ飛びつくのではなく「問題の背景や全体像を考える習慣」 がついた

✔ 自分の業務に対して「なぜこの問題が発生しているのか?」を深掘りできるようになった

✔ 他部署との関係性を意識しながら、長期的な視点で課題を捉えられるようになった

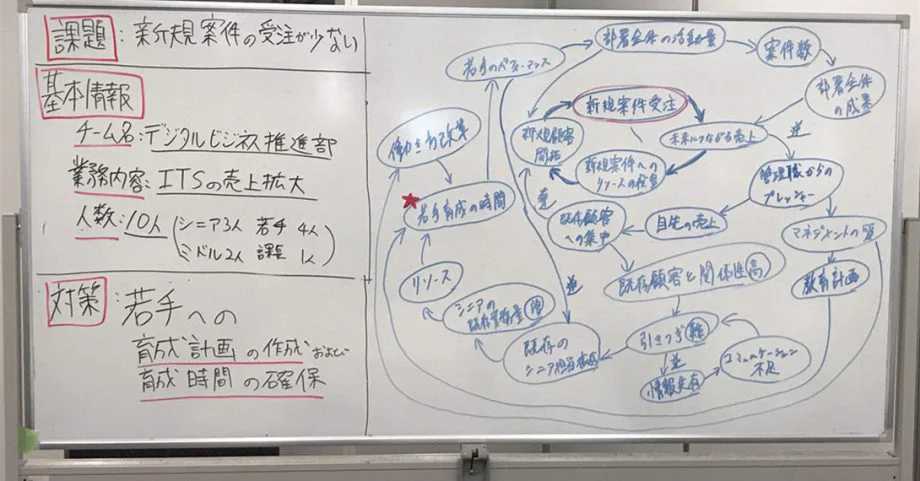

システム思考を実践し、組織の悪循環を断ち切る仕組みを確立!

課題

5,000名規模の精密機器メーカーでは、売上低迷・部門間の連携不足・従業員のモチベーション低下など、複数の課題が発生していました。

当初、それぞれの課題は独立した問題として扱われ、営業部門では「訪問件数を増やそう」、人事部門では「研修を強化しよう」など、個別の解決策 に取り組んでいました。

しかし、これらの施策は一時的な改善にはつながるものの、問題の根本解決にはならず、時間が経つと再び同じ課題が浮上する という状況でした。

実施内容

システムシンキング研修では、「自組織の課題を扱いながら、システム思考の活用方法を学ぶ」 という実践的なアプローチを採用しました。

組織全体の課題を、相互に関係するシステムとして捉えるために、以下の手順で研修を実施しました。

1. システム思考の基本のインプット

ロジカルシンキングとの違いを理解し、「静的思考では解決できない課題を、動的思考で捉える重要性」 を学習

2. 営業部門の「成功体験」と「現在の悪循環」をシステム図に可視化

・受講者が直面している課題を具体的にシステム図として整理

・「どこで悪循環が発生しているのか?」 を分析

3. 自組織の課題を扱い、解決策を検討

・実際の営業現場の課題をテーマに、受講者がシステム図を作成

・システム図をもとに、「どのポイントで介入すれば、悪循環を断ち切れるか?」 を議論し、実行可能な解決策を考案

研修後の変化

研修後、受講者や上司から以下のような変化が報告されました。

✔ 視座が上がり、視野が広がった。どこを考えればいいのか明確になった

✔ ロジカルシンキングと違い、誰が悪いかを探すのではなく、全員が当事者であるという意識を持てた

✔ 会議や企画書でシステム思考が活用されるようになった

✔ みんなでシステム図を作成することで、合意形成がスムーズになり、コミットメントが高まった

また、研修後の上司アンケートでも、システム思考を活用して問題を整理する場面が増えたというフィードバックが多く寄せられました。

ーーーーー

システム思考研修を導入することで、受講者の思考が変化し、組織全体の課題解決にもつながります。

短期的な対策に終始せず、根本的な解決を目指すために、システム思考研修を取り入れることをおすすめします。

4)システム思考の活用場面例

システム思考は、複雑な問題を全体の構造として捉え、根本的な解決策を導き出すのに役立ちます。

システム思考が有効に機能する場面を一例として紹介します。

営業強化が生産現場の負担を増大させる場面

営業が受注を増やすと、生産キャパシティが限界を超え、不良品の増加や納期遅延が発生することがあります。営業活動を抑えれば売上が減り、生産投資を増やせば余剰在庫が発生するため、単純な対策では解決しません。

システム思考を活用すると、売上の一部を生産設備に投資するなど、バランスを取る戦略を取る視点を持つことができます。

部下育成のつもりが、逆に負担を増やしてしまう場面

上司が部下の成長を促そうと厳しいフィードバックをすると、部下のやる気が低下し、パフォーマンスが落ちることがあります。すると、上司がフォローに追われ、負担が増大する悪循環に陥ります。

システム思考を使えば、厳しさだけでなく、適切なサポートを組み合わせることで、部下の成長と上司の負担軽減を両立できる場合があります。

既存事業と新規事業の両立が難しくなる場面

新規事業の立ち上げを進めると、既存事業へのリソースが不足し、業績が悪化することがあります。これにより、新規事業の優先度が下がり、結局どちらもうまくいかない状況に陥ることがあります。

システム思考を活用すれば、リソース配分や目標設定を調整し、両方を持続可能な形で成長させる方法を検討することができます。

競争に巻き込まれ、長期的な目標を見失う場面

競合の値引き攻勢に対抗し続けると、短期的には売上が維持できても、利益率が下がり、品質やサービスの低下につながることがあります。長期的にはブランド価値の低下を招く可能性があります。

システム思考を活用すると、短期的な競争ではなく、自社の強みを活かした持続的な競争戦略を考える機会を提供することができます。

値下げ競争が止まらなくなる場面

価格競争に巻き込まれると、競合が値下げをすると自社も値下げせざるを得ず、利益が圧迫される悪循環が生まれます。

システム思考を活用すると、ターゲット市場を変える、付加価値を提供するなど、値下げ以外の戦略を見出すことができます。

優秀な人材に仕事が集中し、負担が増す場面

成果を出す人に仕事が集中すると、その人の負担が増え、結果として成長の機会が偏ることがあります。これにより、他の社員が経験を積めず、組織全体の成長が遅れることも出てきます。

システム思考を活用すれば、適切なタスク配分や育成計画を設計し、組織全体の成長を促す視点を持つことができます。

短期的な対策に依存し、問題①物事の全体像を捉えられるようになるが繰り返される場面

退職者が増えた際に、新規採用を増やすだけでは、根本的な離職要因の解決にはなりません。結果として、採用と離職のサイクルが繰り返される可能性があります。

システム思考を活用すると、職場環境の改善や人材定着施策など、長期的な視点での対策を立てる重要性を理解することができます。

ルールが形骸化し、守られなくなる場面

組織のルールを厳格にしても、実際の業務で守られなくなり、形骸化することがあります。

例えば、値引きのルールがあっても、顧客の要望で例外が続けば、ルールが形骸化し、機能しなくなることがあります。

システム思考を使えば、ルールの目的を見直し、実情に合った仕組みに改善する視点を持つことにつながります。

目標を追い続けることで、本来の目的を見失う場面

企業理念を実現するために始めた施策が、いつの間にか「前年より高い売上を達成すること」が目的になってしまい、本来の価値提供を損なうことがあります。

システム思考を活用すれば、目標と目的のズレを認識し、本来の方向性を再確認することにつながります。

ーーーーー

システム思考は、単なる問題解決ではなく、全体のバランスを見ながら持続可能な解決策を導き出すために役立ちます。

状況に応じた適切な視点を持つことで、組織やビジネスの成長を加速させることができます。

5)システム思考研修の導入時によくある質問と回答

システム思考研修を企画する際、多くの企業から寄せられる質問にお答えします。

システム思考を習得するまでの期間は?

習得までの時間は、どのレベルを目指すかによって異なります。

【習得レベル別の目安】

●レベル1「全体像や構造を俯瞰する意識を持つ」段階:1日研修でも習得可能

まずは 「全体を捉える視点」 を持つことが目標です。システム思考の基本を学び、部分ではなく全体のつながりで物事を捉える意識を養います。

●レベル2「システム思考のツールやスキルを学ぶ」段階:3カ月程度

システム図の作成や因果関係の可視化など、実務に活かすスキルを習得。研修と業務適用を並行しながら、より実践的な活用を目指します。

●レベル3「業務でシステム思考を活用する」段階:6カ月~1年

日常業務の中でシステム思考を定着させ、問題解決のアプローチに組み込む段階です。継続的な実践とフィードバックをを繰り返すことが重要です。

すぐにレベル3を目指すのではなく、レベル1から段階的に学び、実務での活用に向けてステップアップしていくのが効果的です。

システム思考を現場で定着するための対策は?

システム思考は、日常的に使う機会が少ないため、現場で活用するには継続的なトレーニングが必要です。

以下のステップを繰り返すことで、定着を促進できます。

【システム思考を現場で活かすための3ステップ】

① ケーススタディでシステム思考の感覚に慣れる

まずは実際の業務ではなく、シンプルな事例 を使ってシステム思考を体験します。

② 自職場の課題をシステム図に落とし込み、フィードバックをもらう

実際に自分の仕事の中でシステム思考を活用し、上司や同僚から意見をもらいます。

③ システム図をブラッシュアップし、実務で活用する

フィードバックをもとにシステム図を改善し、問題解決のプロセスをより洗練させます。

単発の研修だけでは活用イメージが定着しにくいため、フォローアップ研修を組み合わせるのが効果的です。

ロジカルシンキングとシステム思考の違いとは?おすすめの学ぶ順番は?

ロジカルシンキングを学んでいなくてもシステム思考は実践できますが、要素を分解して考える力や、事実ベースで思考する習慣はシステム思考にも役立つため、ロジカルシンキングを事前に学んでおくことをおすすめします。

【ロジカルシンキングとシステム思考の違い】

| ロジカルシンキング(分析的思考) | システム思考 | |

|---|---|---|

| 特徴 | 問題を細かく分解し、原因を特定 | 問題を全体のつながりの中で捉える |

| 活用シーン | 単純な因果関係のある問題(例:機械の故障) | 複雑に絡み合った問題(例:組織の人間関係や市場競争) |

| アプローチ | 「Aが原因だからBを直す」という対処法 | 「AとBが互いに影響を与え合っている」という構造を理解し、解決策を考える |

例えば、機械が故障した場合、「どの部品が壊れているか?」を分析し、交換すれば解決します。このような 原因と結果が単純な問題にはロジカルシンキングが有効 です。

一方で、組織の人間関係や企業間の競争など、一方の変化が別の影響を引き起こし、それがさらに戻ってくるような 「循環する問題」にはシステム思考が適しています。

ロジカルシンキングとシステム思考は対立するものではなく、どちらも状況に応じて使い分けることが重要です。

6)まとめ ・システム思考研修ならアーティエンスにおまかせ

本コラムでは、システム思考研修のメリットや導入プロセス、実際の活用事例をご紹介しました。

システム思考は、複雑な問題の構造を理解し、本質的な解決策を導き出すための強力な思考法です。単なる対症療法ではなく、組織の持続的な成長や変革を目指すためには欠かせません。

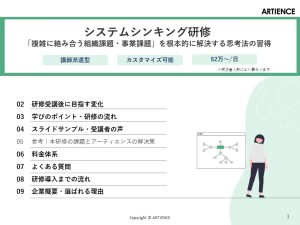

アーティエンスでは、貴社の課題や状況に合わせた最適なシステムシンキング研修プログラムを設計し、成果につながる実践的な学びを提供します。

システム思考が身につくと、社員一人ひとりが俯瞰でで物事を捉え、組織全体を見渡しながら最適な意思決定をできるようになります。

その結果、現場の課題が根本から解決され、組織全体のパフォーマンスが飛躍的に向上していくでしょう。

「組織の課題を本気で解決したい」

「長期的に成果を生み出せる人材を育てたい」

そんな思いをお持ちなら、ぜひアーティエンスにご相談ください。

社員にシステム思考を身につけてもらい、組織全体の向上を目指せるようにしましょう。