-

[ コラム ]

厳しい管理職研修は取扱注意!本来の目的を取り戻し、価値ある研修を

- 「もっと強い危機感や主体性を持ってほしい」そう感じて、「厳しい管理職研修」を検討していませんか?管理職が現状維持に甘んじたり、会社の変化に対して消極的な姿勢をみると「厳しい刺激を与えて、一気に意識を変えてもらおう」と考えてしまいがちです。し

- 詳細を見る

管理職の悩みは「板挟み」が原因!3つの事例から学ぶ解決法

更新日:

「経営の方針に従いたいのに、現場からの反発が強くて動けない」

「部下のモチベーションが低い。でも、どんな声をかければいいのかわからない」

「改革を求められているのに、日々の業務に追われて手が回らない」

──管理職からそんな声を耳にしたことはありませんか?

管理職の多くは、経営と現場、成果と育成など、相反する期待の板挟みの中で悩んでいます。

このジレンマを乗り越える鍵となるのが、「矛盾や対立をどう統合するか」 という視点です。

本記事では、実際に矛盾や対立に向き合い、乗り越えてきた3人の管理職の事例を紹介しながら、こうした悩みを “組織の成長につながる可能性” に変えていく方法を紐解いていきます。

さらに、管理職の悩みに対して組織が“絶対に避けるべき関わり方”についても解説します。

管理職の悩みは、放置すれば組織の停滞を招きますが、向き合い方を変えることで、成長と変化の起点に変わります。

管理職の葛藤に寄り添い、適切な支援を行うことで、これからの組織を強くしなやかに育てていきましょう。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

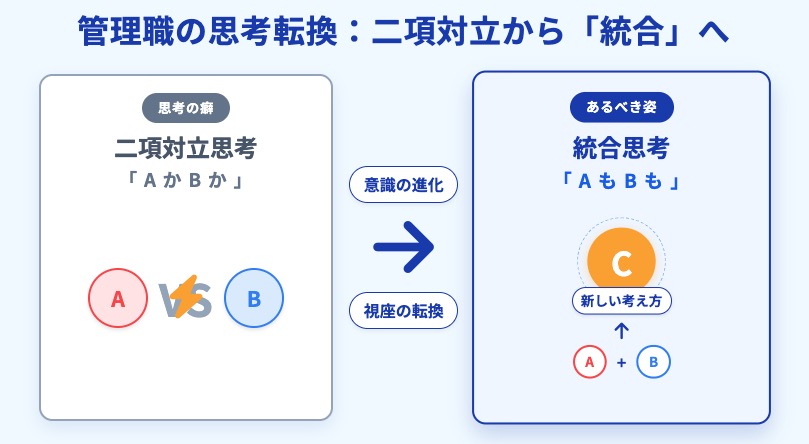

1)管理職の悩みは「板挟み」構造にある|乗り越える鍵は「矛盾・対立の統合」

管理職の悩みの多くは、「板挟み」という構造から生まれます。

例えば、次のような対立です。

・経営の戦略(全体最適) vs 現場の事情(部分最適)

・短期の成果 vs 中長期の成長

・ルールで再現性をつくるマネジメント vs 枠を超えて挑戦するリーダーシップ

・残業削減 vs 成果創出

・部下育成:部下の価値観 vs 自分の価値観

こうした相反する要素のあいだに立ち続けるのが、管理職という役割の宿命です。

どちらも大切であるにもかかわらず、一方に偏るともう一方からの信頼を失いやすくなります。この構造そのものが、管理職の悩みを慢性化させています。

たとえば、

経営の意向ばかりを重視すれば「現場を理解していない」と部下の反発を招き、

逆に現場の声ばかり代弁すると、今度は経営から「判断力が弱い」と評価される。

このように、“どちらか”を選んだ瞬間に、別の側面でマイナスを生むというジレンマに陥りがちです。

だからこそ必要なのは、「AかBか」という二項対立の思考を手放し、「AもBも」をどう成り立たせるかを考える“統合”の姿勢です。

相反するものを“どちらも大切な要素”として扱い、両立の方法を探り続けることで、管理職は初めて板挟みから抜け出し、価値を生み出す存在へと進化していきます。

相反するものを“どちらも大切な要素”として扱い、両立の方法を探り続けることで、管理職は初めて板挟みから抜け出し、価値を生み出す存在へと進化していきます。

矛盾や対立を統合する力が育つと、管理職は「間に立って悩む存在」ではなく、「間に立つからこそ価値を生み出せる存在」へと変わります。

板挟みに悩むのではなく、板挟みを使って組織に価値を生み出していく──その転換こそが、管理職としての成長に直結します。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約2,000名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。

2)事例で学ぶ|板挟みの悩みを乗り越えた3つの統合パターン

具体的にどのように統合するのかを、3つの事例を取り上げて解説します。

事例① 経営と現場の板挟みを「会社の未来」という共通目的で統合

事例② 部下の価値観ギャップを「理解と安心づくり」で解消

事例③ 営業と開発の長年の対立を「若手キャリア」を介して協働を促進

管理職の方は自身の状況と近いものを参考にし、現場の状況にあわせて実践していただき、人事・経営者の方は管理職へのアドバイスの材料にしていただければと思います。

事例① 経営と現場の板挟みを「会社の未来」という共通目的で統合

中小メーカー(200名規模)で、経営と現場の双方が抱える不満と限界によりプロジェクトが停滞していた状況を、「会社の未来」という上位の目的に立ち返ることで再構築し、対立を統合したケースです。

管理職Aさんは、経営と現場の板挟みで身動きが取れなくなっていましたが、「会社の未来」という上位の目的から問い直すことで、双方が納得する形にプロジェクトを前進させることができました。

【管理職が抱えていた悩み】

「会社の未来」と「現場の限界」の板挟みで身動きが取れない

「会社の未来を創る」ために、外部コンサルの支援を受けながら 50以上の施策を5年で実行する 大型プロジェクトが立ち上がりました。その推進を任されていたのが、部長職の管理職Aさんです。

しかし施策数が多すぎることで現場は限界に達し、不満が噴出。進捗報告すら上がらず、プロジェクトは事実上の停止状態に。

一方で、経営者からは「なぜ進まないのか」と追及されます。

コンサル会社は企画段階で契約が終了しており相談相手もいない中、管理職Aさんは 経営と現場の間で完全に行き詰まった状態に陥っていました。

【統合プロセス】

「未来を創るとは何か」に立ち戻り、プロジェクト全体を再定義する

状況を見かねたコーポレート部門の責任者がアーティエンスの1on1サービスを導入し、管理職Aさんはまず自分の置かれた構造を整理します。

1on1では、プロジェクト停滞をリソース不足の問題と捉えるのではなく、

「会社の未来を創りたい経営 vs 現場が抱える混乱と現実的な制約」

という構造的な対立として理解・言語化しました。

その上で、管理職Aさんは「会社の未来を創るために本当に必要なものは何か」に立ち返り、以下のようにプロジェクトを再構築していきます。

・施策を 50 → 10 程度に仮絞りし、優先順位を抜本的に見直す

・現場のリソースに合わせてスケジュールを再設計

・経営者と現場の双方と丁寧に対話し、方針を再共有

このプロセスそのものが、経営と現場を「対立」ではなく「共通目的で結び直す」試みとなりました。

【結果】

施策数の削減ではなく、「意味の再構築」による合意形成が実現

議論と対話を重ねた結果、施策は 50→15案 に絞られ、残りは15案が終わった段階で再検討する柔軟な進め方に変わりました。

重要なのは、これは単なる「業務量の調整」ではなかったという点です。

現場:目的に沿って優先順位が明確になり、納得して取り組める状態に

経営:選び直された施策が未来に必要なものと認識でき、管理職Aさんへの信頼も維持

こうした整理と対話の積み重ねにより、プロジェクトは現場に寄り添いながらも、未来に向けて意義ある形で再スタートできました。

管理職Aさんが経営と現場のどちらかに寄るのではなく、「会社の未来を創るとは何か」という上位の目的に立ち返り、プロジェクトの意味を再構築し直したことが、統合の鍵になりました。

この事例は、対立する要素を「どちらか」ではなく「上位の目的」で統合することで、組織に実際の変化と成果が生まれました。

管理職Aさんのように「板挟み」をそのまま耐えるのではなく、目的のレイヤーを引き上げて捉え直すことが、管理職の悩みの解消につながります。。

事例② 部下の価値観ギャップを「理解と安心づくり」で解消

IT大手企業(5,000名規模)で、「価値観が合わない部下」を変えようとするのではなく、まず理解する姿勢に切り替えたことで対立を乗り越えたケースです。

管理職Bさんは、どんなアプローチをしても変わらない部下に苛立ちを募らせていましたが、「責任感を持たせる」から「責任を安心して引き受けられる環境をつくる」へと視点を転換することで、関係と成果が大きく変化していきました。

【管理職が抱えていた悩み】埋まらない価値観ギャップ

管理職Bさんは昇進と同時に新しいチームを任され、その中の部下Cさんの育成に悩んでいました。

部下Cさんは、

・言われたことしかしない

・できるだけ仕事をしたくない

・誠実さや責任感が見えない

といったスタンスで、成長も見られず、パフォーマンスも極めて低い状態でした。

管理職Bさんは、優しく教える、厳しく伝える、役割を明確にして任せるなど様々な手を尽くしましたが、全く変化が見られません。

「どうすれば責任感を持たせられるのか」「なぜ伝わらないのか」と、価値観の違いに強い行き詰まりを感じていました。

【統合プロセス】「変える」から「理解する」への転換

そんな中、管理職Bさんはアーティエンスの部下育成研修を受講します。

ワークや対話を通じてふと口にした本音がありました。

「今日学んだことを全部試しても、部下Cさんは変わる気がしない」

この一言をきっかけに、受講者同士の対話が深まり、管理職Bさんは「部下Cさんを変えること”に固執していたのは自分だった」という気づきを得ます。

管理職Bさんは「まず自分の向き合い方を変えよう」と決意し、研修を終えました。

【結果】対話を通じて価値観ギャップが解消

研修後、管理職Bさんは部下Cさんと落ち着いて話す時間をつくりました。

そこで部下Cさんの本音が初めて見えてきます。

「仕事をしたくない」のではなく、失敗して怒られることへの強い不安が行動を止めていたのです。

この気持ちを理解した管理職Bさんは、「失敗しても責めないから、相談して大丈夫」と伝えると、部下Cさんは安心し、少しずつ仕事への姿勢が前向きに。

今では行動面でも成長が見られるようになりました。

部下Cさんは安心の中で責任感を持ち始め、管理職Bさんも“責任感を求める上司”から“責任を引き受ける環境づくりを行う上司”へ意識が変化していきました。

この事例は、部下を変えようとするのではなく、上司自身が思い込みや枠組みを手放すことをきっかけに対立が統合し、管理職の悩みを解消しました。

事例③ 営業と開発の長年の対立を「若手キャリア」を介して協働を促進

中小メーカー(社員300名規模)で、営業部と開発部の長年続いた対立関係を、“若手社員のキャリア開発”という別軸から統合し、協働を生み出したケースです。

直接衝突しても変わらなかった関係性が、若手を媒介にすることで静かに、しかし確実に変わり始めました。

【管理職が抱えていた悩み】「売れ」と「黙れ」が生んだ無言の対立と若手離職

営業部と開発部の間に長年の対立がありました。

表立った衝突はないものの、管理職同士は、

開発部:「営業部は、つべこべ言わずに売ってこい」

営業部:「営業が売ってるんだから、開発は黙って言うことを聞け」

という対立姿勢を持ち、部下にもその空気が伝わっていました。

この状況でも、強いブランド力を持つ商品があるため、売上や利益に大きな影響が出ず、「波風を立てる必要がない」という空気が社内に蔓延していました。

しかし、この停滞感を見た若手社員が「この会社では成長できない」と感じて離職するケースが増加。

組織変革の責任者である人事部のDさんは、この状況を変えるために過去に管理職研修を試しましたが、現場の反発が強く成果にはつながっていませんでした。

【統合プロセス】若手キャリアを起点に、部門の“壁”を揺るがす仕組みづくり

人事部Dさんはアーティエンスに相談し、「どうすれば部門間の壁を壊せるか」を一緒に検討した結果、“若手のキャリア開発”にあると気づきました。

入社後2〜3年で営業から他部署に異動する制度を活かし、次の仕組みを導入しました。

・1〜2年目研修での上司インタビュー

若手が上司の考えを知り、信頼が深まる

・異動時の申し送り書(若手と営業上司が共同作成)

若手の強み・育成方針を次部署へ共有

・異動後の上司とのキャリア対話

申し送り書をもとに今後の成長を話し合う

若手を介することで、部門同士が“人として”理解し合う関係が少しずつ生まれました。

開発部の上司が営業部の姿勢を見直すなど、組織の空気に変化が見え始めました。

【結果】無言の対立が薄れ、建設的な衝突が協働につながった

取り組みを重ねる中で、以前のような無言の抵抗は消え、代わりに次のような健全な衝突 が生まれました。

営業部:「もっと顧客を見よう」

開発部:「マーケット全体を踏まえて考えよう」

かつての「売れ」「黙れ」といった押し付け合いではなく、より良い商品づくりのための前向きな議論に変化しました。

若手の離職率も減り、部門間の壁は徐々に薄まり、協働や対話が自然と促進されています。

この事例は、部門同士の主張をぶつけ合うのではなく、若手のキャリアを軸に視点を引き上げたことで対立が統合され、管理職が抱えていた部門間の悩みが解消に向かっていきました。

どの事例にも共通していたのは、「どちらかを正解にする」のではなく、「どちらも大切」という前提に立ち、共通の目的(上位概念)から物事を再構築していく姿勢です。

矛盾や対立は、そのままにしておけば停滞や分断を招きます。

しかし、適切に向き合い、対話を重ね、意味を再定義していくことで、むしろ組織の成長や価値創出の原動力に変えていくことができます。

【参考】厳しい管理職研修のリスクや扱い方を知りたい方

厳しい管理職研修は取扱注意!本来の目的を取り戻し、価値ある研修を

【参考】部下へのほめ方・叱り方が知りたい方

逆効果に要注意!部下が成長する効果的な褒め方・叱り方

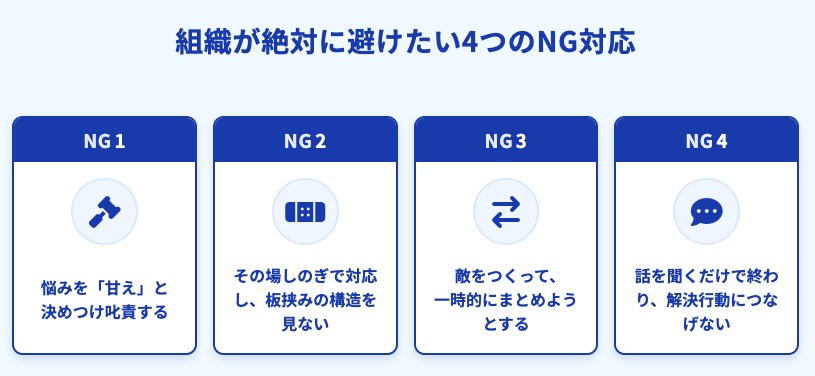

3)管理職の悩みへの関わり方|組織が絶対に避けたい4つのNG対応

管理職の悩みは、間違った関わり方をすれば状況を悪化させる要因にもなります。

特に以下の4つの行動は、管理職本人にも、組織全体にもネガティブな影響を及ぼしかねないため、十分な注意が必要です。

それぞれ説明していきます。

NG① 管理職の悩みを「甘え」と決めつけて叱責だけする

管理職の悩みに対して、「叱る」「責める」だけで片づける対応は、最も避けるべき行動です。

現在の管理職は、これまで以上に広範な業務と高度なバランス感覚を求められています。その中で日々ストレスを抱えているにもかかわらず、「昔はもっと大変だった」「甘えるな」といった言葉を浴びせてしまうと、モチベーションや自信を奪い、深刻な疲弊につながります。

特に注意したいのは、1on1や会議、飲み会がいつの間にか“指導”ではなく“説教の場”になってしまうケースです。こうなると管理職は本音を話せなくなり、悩みや問題は水面下で静かに悪化していきます。

もし管理職が1年間休職した場合、損失は 2,371万円 にのぼるとも言われています。これはコストだけでなく、チームの混乱や本人のキャリア喪失など、組織全体に大きなダメージをもたらします。

だからこそ、管理職を“叱る対象”としてではなく、“支えるべき存在”として捉え直すことが重要です。否定から入るのではなく、一緒に考え、支えながら前に進むことで、管理職の悩みは組織にとっての学びや成長の機会へと変わっていきます。

NG② その場しのぎで対応し、板挟みの構造を見ようとしない

目の前の状況だけをとりあえず収めようとする“その場しのぎ”の対応は、かえって問題を悪化させます。

根本的な構造や対立が解消されず、同じ問題が繰り返されるためです。

たとえば、管理職が板挟みで苦しんでいる場面で、経営者が現場に直接降りて説得すれば、一時的には状況が落ち着くかもしれません。

しかしその結果、現場が「困ったら経営者が来てくれる」と考えるようになると、管理職の存在感やレポートラインが弱まり、組織全体の混乱を招くリスクがあります。

大切なのは、対立の構造を整理し、管理職自身が状況を捉え直せるように支援することです。

そのプロセスこそが、本質的な解決への第一歩になります。

NG③ 敵をつくって一時的にまとめようとする

チームの結束を高めるために“共通の敵”をつくる手法は、一見効果的に見えますが、非常に危険です。

外に敵を置くことで一時的なまとまりは生まれても、攻撃性や排他性が強まり、組織の健全性を損なってしまいます。結果として、長期的な信頼関係の構築が難しくなります。

よくある例として、

・経営陣や他部署を“敵”扱いして部内の結束を高める

・特定の部下を“やる気のない人”と決めつけて排除する

といった関わりがあります。

これらは短期的には団結を生むものの、内向きで排他的な文化を育ててしまいます。標的がいなくなると、次の“敵”を探すようになり、チームからは対話や成長の土壌が失われていきます。

組織を持続的に強くするのは、一時的な結束ではなく、長期的に積み重なる信頼です。

問題の本質に向き合い、対立を乗り越える力を育てることこそが、健全で強いチームづくりにつながります。

NG④ 話を聞くだけで終わり、管理職の悩みを解決行動につなげない

管理職の悩みを「ただ聞くだけ」で終わらせる“受け流し型”の関わりは、管理職をさらに孤立させてしまう危険があります。

一見、寄り添っているように見えても、対立の構造が整理されなければ状況は変わらず、当事者意識も育ちません。

よくあるのは、管理職と経営層の1on1で悩みを聞いたあとに「まあ、頑張りましょう」と励まして終わってしまうケースや、飲みの席で「わかるよ、でもやるしかないよね」と共感だけで流してしまうケースです。

このような対応が続くと、管理職は「結局、組織は助けてくれない」と感じ、組織への期待や信頼を失ってしまいます。

もちろん、寄り添う姿勢は大切です。

しかしそれ以上に、「何に悩んでいるのか」「どんな構造が背景にあるのか」を一緒に整理し、前に進むための具体的な道筋を見つける関わりが、管理職の再起を後押しします。

管理職の悩みは、組織の構造的な課題を示す重要なサインです。

避けるべき対応を押さえた上で、悩みを成長につなげる視点が不可欠です。経営・人事・管理職が協力し、課題の本質に向き合うことが組織の前進を生みます。

【参考】もう限界!管理職が潰れる4つの原因・2つのシグナルを知る

4)まとめ|管理職の“悩み”を“成長の入り口”に変えるならアーティエンスへご相談ください

管理職が抱える悩みの多くは、「矛盾」や「対立」による板挟みから生まれます。

そしてこの板挟みの中で、管理職はつい「どちらを選ぶか」に意識が向きがちですが、実際に求められるのは “どちらも大切にする統合の視点” です。

今回の3つの事例でも、矛盾や対立に正面から向き合い、対話と再定義を重ねることで、管理職本人のステップアップにつながり、組織にも確かな変化と成果を生み出していました。

だからこそ、管理職の悩みを“成長の起点”として捉え直す視点 が重要です。

アーティエンスでは、1on1支援、管理職研修、組織変革の伴走などを通じて、管理職が“板挟みに悩む存在”から“価値を生み出す存在”へ進化するプロセスをご一緒しています。

「管理職の悩みを解消に近づけたいが、どこから手をつければいいか分からない」

そんな時は、ひとりで抱え込まず、ぜひ一度ご相談ください。

管理職の悩みは、放置すれば組織の停滞につながります。

しかし、向き合い方を変えれば、組織の成長を生み出す大きな力になります。

管理職の悩みに寄り添い、適切に支援していくことで、これからの組織の強さと柔軟性をともにつくっていきましょう。