-

[ コラム ]

管理職研修の種類がわかる!4種類の目的別・おすすめ研修12選

- 「管理職研修、うちもそろそろ必要だと思うけど…結局どんな種類があるの?」「どの管理職研修が自社に合っていて、何から始めればいいのか分からない…」そんな悩みを抱える人事の方は、実は少なくありません。数多くある管理職研修の中から、自社に本当に必

- 詳細を見る

管理職の意識改革が進む!3つのプロセスと、7つのポイント

更新日:

「若手社員が育たない」「チームとしてのまとまりが弱い」「離職が多い」

――その原因が“管理職の意識”にあると感じ具体施策を行うものの、変革が進まずに立ち止まってはいませんか?

実は、意識改革は一方的な研修や管理職本人へのアプローチだけでは進みません。

管理職が変わる必然性を感じること、そして、組織が後押しする仕組みを整えたときにこそ行動として変化が生まれ、変革が継続されていきます。

本コラムでは

・意識変革を進める3ステップ

・管理職の意識改革で必ず押さえたい7つのポイント

・必ず避けたい4つの落とし穴

を事例とともに解説しています。

読み終える頃には、あなた企業の管理職が「やらされる側」から「変革を担う主役」へとシフトする具体像が描けるはずです。さあ、最初の一歩を踏み出しましょう。

目次

1. 管理職の意識改革には、まず管理職自身がその必要性を納得することが重要

管理職の意識改革を進める上で、最も重要なのは「管理職自身が、なぜ意識改革が必要なのかに納得していること」です。

管理職に対して、具体的な理由を伝えないまま「変われ」と求めても、戸惑いや反発を招くだけで、意識改革が長続きすることはありません。

そもそも、企業が管理職の意識改革を進めたい理由には、次のような背景があります。

・業績が悪化しており、現状を打破するために管理職に危機感を持って変わってほしい

・事業成長を加速させるために、管理職が中心となって組織を牽引してほしい

・上場準備に向けて、これまでのやり方を見直してほしい

・管理職として問題を抱えるメンバーや成長が停滞しているメンバーをしっかり支えてほしい

このように、今の組織の状況や目指す方向性を丁寧に共有した上で、管理職に求める役割や期待を明確に伝え、意識改革の必要性に腹落ちしてもらうことが、意識改革を成功させるための大前提となります。

なお、管理職に対して意識改革の必要性を伝える際は、より具体的かつ解像度の高い説明が欠かせません。

次の章「2-1. 管理職の意識改革が必要な理由・ゴールを明確にする」で、詳しく解説します。

2. 管理職の意識変革を進める3つのプロセス

管理職の意識変革は、下記3つのプロセスで進めていきます。

・管理職の意識改革が必要な理由・ゴールを明確にする

・管理職の意識改革をどのように行うのかを考える

・管理職の意識改革を推進し、支援する

それぞれ詳しく説明していきます。

2-1. 管理職の意識改革が必要な理由・ゴールを明確にする

なぜ管理職の意識改革が必要なのか、その理由と目指すゴールを明確にすることが重要です。

ここで大切なのは、できるだけ解像度を上げることです。

理由やゴールが具体的になるほど、管理職自身も「どのように変わればよいのか」を理解しやすくなります。

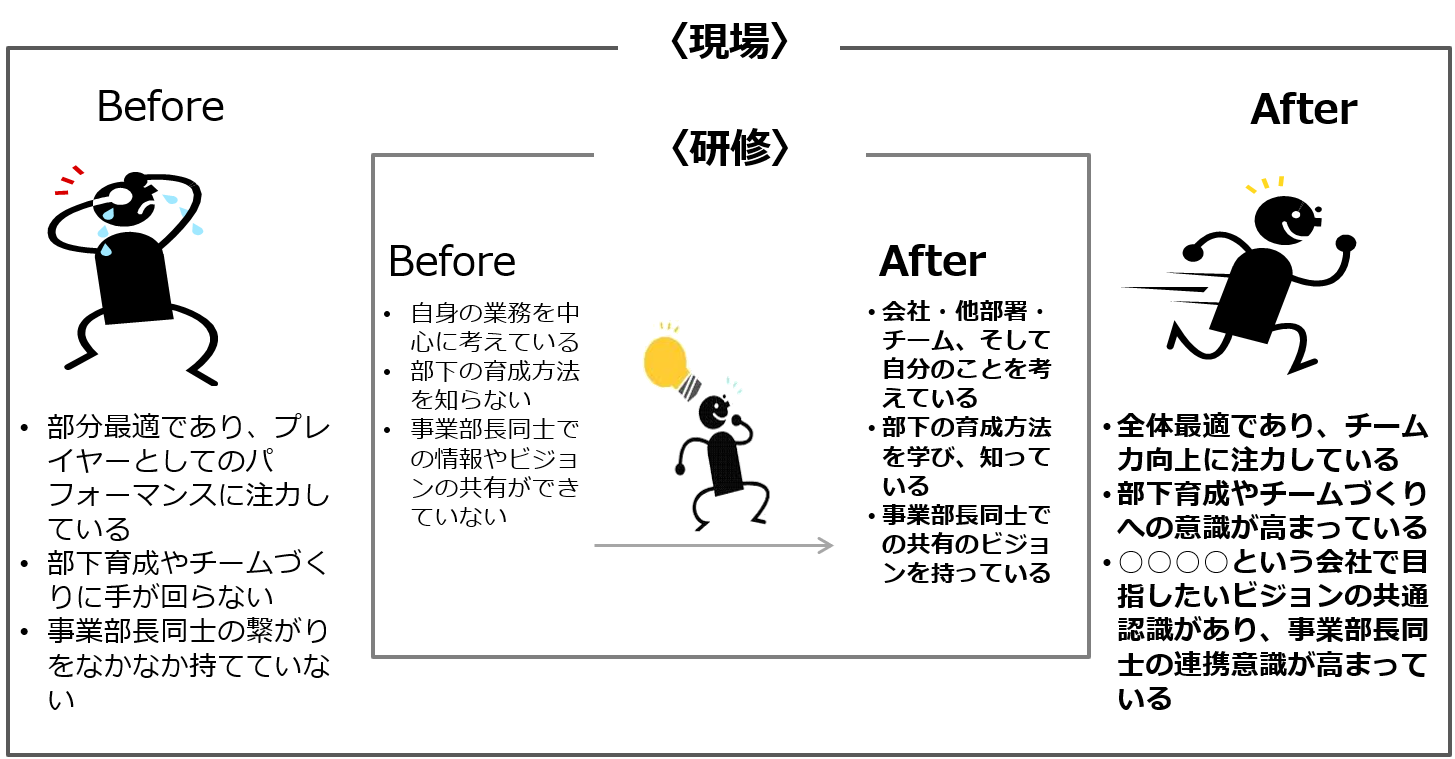

例えば「管理職が物足りないから変わってほしい」ではなく、「プレイヤーとしては優秀だが、チーム全体の力を引き上げる視点を持ってほしい」といった具体的なゴールに落とし込むことが大切です。

以下のように、管理職がどのように変わることを期待しているのか、明確にしておくとよいでしょう。

このように、管理職の意識改革が必要な理由と、目指すゴールを具体化することが、意識改革を成功させるための第一歩となります。

2-2. 管理職の意識改革をどのように行うのかを考える

「管理職の意識改革が必要な理由とゴール」が明確になったら、具体的にどのように意識改革を進めるのかを検討します。

この段階では、考えられる対策を洗い出し、その中から最も効果的な方法を選ぶことがポイントです。

例えば、以下のような方法が考えられます。

・管理職向けに1on1や研修を実施する

・組織構造(組織図)を見直し、役割を再定義する

・新しいシステムを導入し、業務フローを見直す

・管理職の担当業務を見直し、新たなミッションに挑戦させる

このように、状況に応じた手段を検討しながら、最適な方法で意識改革を進めていきます。

2-3.管理職の意識改革を推進し、支援する

ここからは、実際に意識改革を推進する実行フェーズです。

この段階で大切なのは、「ただ求める」のではなく、管理職がスムーズに変わっていけるよう、組織として支援する姿勢を持つことです。

人は誰でも、変化に対して強いストレスを感じるものです。特に管理職は業務負担も大きいため、すぐに意識や行動が変わるわけではありません。

だからこそ、企画側や経営陣が伴走しながら支援することが重要です。

具体的な支援策として、以下のようなものが挙げられます。

・企画担当者や経営陣・事業責任者との1on1や対話の機会を定期的に設ける

・必要に応じて予算を確保し、管理職へのサポート体制を強化する

・外部のコーチングやカウンセリングを活用し、第三者の視点から支援する

・日常的にコミュニケーションを取り、気軽に相談できる関係を築く

こうした支援策を通じて、管理職が安心して意識改革に取り組める環境を整えていきましょう。推進と支援をセットで行うことが、管理職の意識改革を成功させるポイントです。

3. 管理職の意識改革で必ず押さえたい7つのポイント

管理職の意識改革を行う上で必ず押さえておきたい7つのポイントがあります。

1.経営陣が管理職に「なぜ意識改革が必要なのか」を丁寧に伝える

2.管理職自身に「なりたい姿」を考えてもらい、適度な緊張感につなげる

3.管理職が「成長実感」を得られる機会をつくる

4.管理職を支援する体制を整える

5.個人の問題ではなく、組織全体の課題としてとらえる

6.計画にこだわりすぎず、状況に合わせて柔軟に進める

7.管理職だけでなく、経営陣・部下・全社員で取り組む

それぞれ説明していきます。

3-1.経営陣が管理職に「なぜ意識改革が必要なのか」を丁寧に伝える

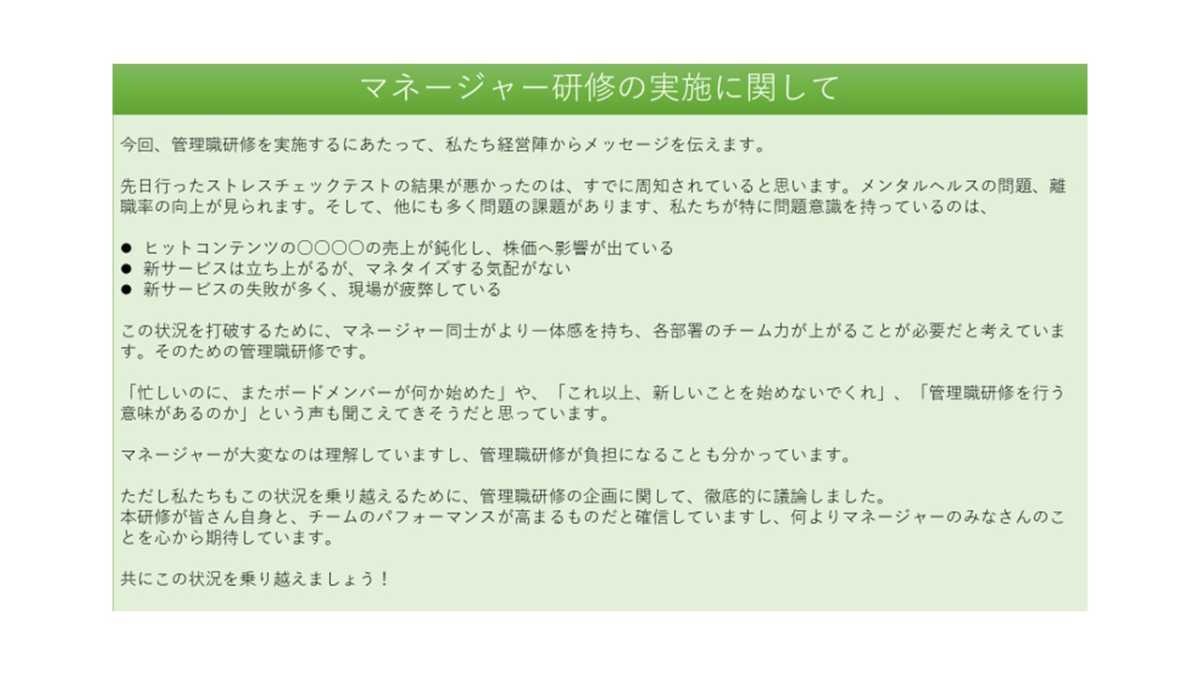

管理職の意識改革を進めるためには、「なぜ今、意識改革が必要なのか」を、経営陣から丁寧に伝えることが非常に重要です。

伝えるタイミングは、意識改革に関連する研修や施策の案内時、事前説明会の場などを活用すると効果的です。研修の場合は、経営陣が冒頭でメッセージを伝える形も良いでしょう。

特に押さえておきたいポイントは以下の2つです。

●経営陣の本気度を伝えること

「本気で組織を変えていきたい」「管理職に期待している」という強い思いをしっかり伝えましょう。

●管理職への配慮を示すこと

単なる「変われ」という要求ではなく、「ともに変わっていく」「必要なサポートはする」という姿勢を示すことで、管理職の不安を和らげます。

この2つを踏まえることで、管理職への信頼と期待を伝えながら、組織としての強いメッセージを届けることができます。

(参考)実際にアーティエンスのお客様が管理職研修の案内時に送ったメッセージ例

研修での挨拶に関して、詳しく知りたい方はこちらのコラムもご覧ください。

【場面別・立場別】研修における挨拶とは?具体的な内容・注意点についても説明

3-2.管理職自身に「なりたい姿」を考えてもらい、適度な緊張感につなげる

まずは、管理職自身が「どうなりたいか」を考える機会を設けることが重要です。外から「こう変わってほしい」と伝えるだけでは、管理職の意識は変わらないためです。

研修や1on1の場を活用し、「自分らしいリーダー像」や「目指す管理職像」を言語化してもらいましょう。そこに組織が求める役割・期待を重ねることで、「自分ごと化」しやすくなります。

始めから完全一致することは難しいため、小さくてもいいので重なる部分をも探し、管理職の当事者意識を促していきます。

「理想の姿」に向かうために、現状の課題や組織としての危機感も共有し、適度な緊張感を持たせることが、意識改革を進めるポイントです。

3-3.管理職が「成長実感」を得られる機会をつくる

意識改革を定着させるには「変わることで成長できている」手ごたえを感じられる機会をつくることが不可欠です。人は、手ごたえや成長実感を設けると、より変わろうという意識が強くなります。

そのため、他の管理職との対話や、上司との1on1などを通して、小さな変化でも振り返る場を設けましょう。

ポイントは、ポジティブな変化に目を向けることです。単なるダメ出しの場にならないよう、管理職の変化や努力を認める場として設計することが重要です。

どうしても評価の文脈が強く出てしまう場合は、外部にファシリテーションや1on1をお願いするのも一つの方法です。

管理職が「自分は成長できている」「変われている」と感じられる機会を作りましょう。

(参考)管理職研修を通して、管理職が手ごたえや成長を感じた事例

ある企業で管理職研修を実施した際、研修冒頭では次のようなネガティブな声が上がりました。

「研修を受けても、自分は結局変われなかった」

「学んだことを現場で活かせていない」

しかし、そんな中で1人の管理職が、「事前ワークで部下にインタビューしたときに、部下の変化を通じて自分自身の変化にも気づけた」と発言しました。

この発言をきっかけに、他の管理職も「自分は変わっていない」と思い込んでいただけで、実は小さな変化や成長があったことに気づきはじめました。

このように、他者との対話や内省を通じて、自分の変化や成長を客観的に認識できる機会を設けることで、自己成長への手ごたえを感じやすくなります。

3-4.管理職を支援する体制を整える

管理職の意識改革で必ず押さえたいポイントとして、管理職を支援できる体制を作ることが必要です。意識改革は、管理職の負担が大きくなるためです。

特に、従来の業務に加えて、新しい役割や視点が求められるため、管理職の負担軽減や心理的サポートが欠かせません。

具体的な支援策として、以下のようなものが挙げられます。

・企画担当者や経営陣による定期的な1on1や対話の場を設ける

・外部コーチやカウンセラーを導入し、客観的な視点でのサポートを行う

・業務調整を行い、管理職の負担を軽減する

・普段からのこまめなコミュニケーションで、困りごとを早期にキャッチする

このように、管理職が安心して変化に取り組めるサポート体制を整えることが、意識改革の推進力を高めます。

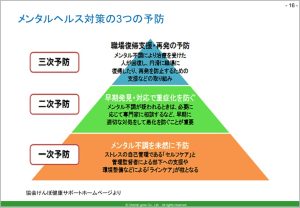

(参考) 管理職をつぶさない組織にするために

【管理職が潰れない組織へ】管理職のメンタルヘルス対策

3-5.個人の問題ではなく、組織全体の課題としてとらえる

管理職の意識改革で押さえたいポイントとして、個人の問題ではなく、組織全体の課題として捉えることが必要です。

意識改革が必要な理由を「〇〇さんの能力が足りないから」「当社の管理職の能力が低い」と個人の問題にしてしまうと、管理職のモチベーションは大きく低下します。

管理職がダメなのではなく、管理職がパフォーマンスを発揮できていない組織全体の仕組みや風土にも課題があるかもしれないと捉え、組織の責任として取り組む姿勢が重要です。

実際に、管理職のパフォーマンスを妨げているのは組織側の要因であることも少なくありません。

例えば、管理職が新しいことをしようとしていても、経営陣から下記のようなコメントが出ることもあります。

・リスクが高すぎるのではないか?

・本当に成功できるのか?

・うまくいくイメージがわかないからダメ

新しいことに挑戦する以上、リスクはつきものですし、成功する確率も決して高くありません。だからこそ、会社全体で一体感を持って、どう進めていくかを考えることが重要です。

管理職個人ではなく、組織全体の課題として捉える視点を持つことで、管理職自身も前向きに取り組みやすくなります。

(参考) 個ではなく、全体でとらえて、管理職の意識改革がうまくいったケースの事例

中小企業におすすめの管理職研修を徹底解説!失敗しない方法とは?

(参考) 全体をとらえていく思考方法

システム思考とは|「複雑な課題」を解決に導く思考法を事例で解説!

3-6.計画にこだわりすぎず、状況に合わせて柔軟に進める

当初の計画に固執せず、管理職や現場のリアルな声を聞きながら、必要に応じて方向転換する柔軟さを持ちましょう。

例えば、「管理職にもっとチャレンジさせたい」と思って研修などのプログラムを計画していたいたものの、「業務過多でチャレンジする余裕がない」という声が上がることもあります。

この場合は、管理職の負担軽減や業務整理を先に行い、余白をつくるところからスタートする柔軟さが求められます。

最初の設計通りに進めることよりも、現場の状況にフィットした進め方を見つけ、変革につなげることが大切です。

3-7.管理職だけでなく、経営陣・部下・全社員で取り組む

管理職だけに意識改革を求めても、組織は変わりません。経営陣も自ら関与し、部下や他の社員も一緒に変わることで、全社的な改革として定着させていきます。

そのため、以下の2点を意識することが重要です。

・経営陣自身も変わる姿勢を見せ、管理職を支援・フォローする

・管理職の役割と現場の仕事をつなぎ、部下とも連動した変革にする

組織全体で変わる覚悟を示すことで、管理職も安心して取り組めるようになります。

ーーーーー

これら7つのポイントを押さえることで、管理職が自ら主体的に変化し、組織全体の成長につながる意識改革を実現できます。

4. これだけはNG!管理職の意識改革が進まない4つの落とし穴

管理職の意識改革が進まない理由には、下記の4つがあります。

・意識改革が「やらされ感」になっている

・意識改革につながる小さな変化や成長に気づいていない

・経営陣が変わろうとしていない

・管理職同士、相談や共感し合える仲間がいない

それぞれ説明していきます。

4-1.意識改革が「やらされ感」になっている

管理職の意識改革は、「やらされ感」が強くなると絶対に進みません。

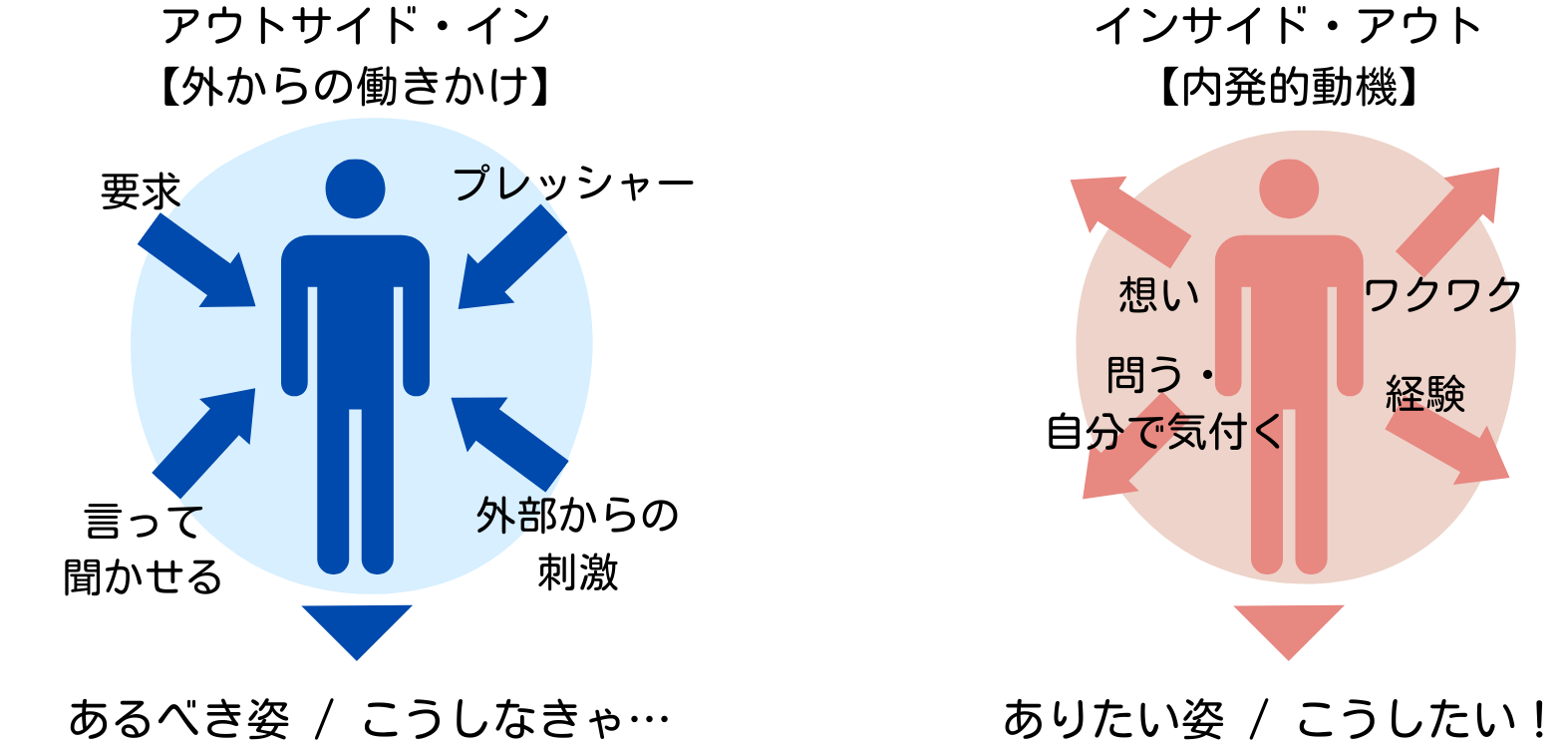

外からの強制や押し付けによる変革(アウトサイド・イン)では、管理職は受け身になり、自分ごと化できないためです。

意識改革を進めるには、管理職自身が「こうなりたい」と思う内発的な動機づけ(インサイド・アウト)が欠かせません。

例えば、「厳しい合宿型の管理職研修」に無理やり参加させても、「やらされているだけ」と感じてしまい、形だけの受講で終わってしまいます。

これでは、行動や考え方の変化にはつながりません。

管理職本人が「自分がどうなりたいか」を考えられる場をつくり、内発的に動機づけることが、意識改革の第一歩です。

4-2.意識改革につながる小さな変化や成長に気づいていない

管理職自身や企画側が、日々の小さな変化や成長に気づかないと、意識改革は進みません。

人は自分の成長を実感できたときに、「もっと頑張ろう」と前向きな気持ちになります。しかし、変化に気づかないと「結局、自分は変われていない」と思い込み、モチベーションが低下してしまうためです。

よくあるケースとして、管理職研修を実施しても、「何も変わっていない」「研修は意味がなかった」と思い込むケースがあります。

しかし実際には、言動のちょっとした変化や、チームの関係性改善といった成長が起きていることも多いです。ただ、その変化に気づかないままでは、せっかくの意識改革が続きません。

小さな変化を管理職自身や周囲が見逃さず、しっかりフィードバックして伝える仕組みが重要です。

4-3.経営陣が変わろうとしていない

経営陣が自ら変わろうとしなければ、管理職の意識改革は進みません。

管理職が「自分だけ変われと言われても、経営層が変わらないなら意味がない」と感じるためです。

特に、「昔の成功体験を手放せ」と言われる一方で、経営陣が過去のやり方に固執していると、管理職の不信感につながります。

例えば「管理職には挑戦しろ」と言いながら、経営陣はリスクを恐れて新しい取り組みにブレーキをかけ続けるなどです。

こうした状況では、管理職も「どうせやっても無駄」と諦め、変革に消極的になります。

経営陣自身が率先して変わる姿勢を見せることで、管理職も「自分たちもやろう」と前向きに取り組むようになります。

3-4.管理職同士、相談や共感し合える仲間がいない

管理職同士が悩みを共有し、支え合える仲間がいなければ、意識改革は長続きしません。

意識改革は、それまでの価値観や行動を見直すプロセスであり、苦しさや迷いを伴います。その過程で孤立すると、変わる意欲を失い、元のやり方に戻ってしまう可能性が高くなるためです。

例えば、管理職が新しいマネジメントスタイルに挑戦しようとしても、周囲に同じ悩みを抱える仲間がいなければ、「自分だけが苦しい」と思い、続かなくなります。

逆に、管理職同士で「うまくいかないこと」や「悩み」を共有できる場があれば、「自分だけじゃない」と安心し、乗り越える力が湧いてきます。

管理職同士が支え合い、励まし合える場を意識的につくることで、意識改革が継続しやすくなります。

ーーーーー

この4つ点を見落とすと、せっかくの意識改革が形骸化してしまう可能性があるため注意しましょう。

5.まとめ・管理職の意識変革を促すアーティエンスの管理職研修

本コラムでは、

・管理職の意識変革を進める3つのプロセス

・意識改革を成功させるために押さえておきたい7つのポイント

・意識改革を妨げる4つの落とし穴

これらについて解説しました。

管理職が変わることで、組織全体にも大きな変化が生まれます。

ただし、人が自ら変わることは決して簡単ではありません。特に管理職は、これまで培ってきた考え方ややり方を見直し、ときには手放す必要があります。

そのため、「管理職、変われ!」と一方的に求めるのではなく、経営陣や企画担当者が管理職に寄り添い、信頼しながら、長期的に支えていく姿勢が不可欠です。

アーティエンスでは、管理職研修を通じて、管理職の意識改革や組織の変革をご支援しています。

管理職の皆さんだけでなく、経営陣や研修を企画する人事担当者の皆さんとも連携し、現場にしっかりと変化が根付く仕組みづくりまでサポートします。具体的に相談してみたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

管理職の意識変革によって、組織が進化していく未来を作りましょう。

管理職の意識を変えたい人事責任者様・担当者様へ

こんな悩みをおもちではありませんか?

- 管理職の意識が変わる研修企画の具体的なプロセスが知りたい

- 自社の管理職の意識が変わるために必要なポイントを知りたい

- 成功事例や研修効果を高めるノウハウを知りたい

当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、効果的な管理職研修を企画いたします。まずはお気軽にご相談ください。