-

[ 研修・セミナーレポート ]

2023年4月4日 社会人の自覚研修ー公開講座研修レポート

- 本内容は、2023年4月4日に開催した「社会人の自覚研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:17社、参加人数:95名、集合型3クラス・オンライン型

- 詳細を見る

初めての一人暮らし!失敗しないための新入社員向けガイド

更新日: ー

作成日:2023.2.7

「社会人になるタイミングで一人暮らしを始めたい!でもいろいろと不安も…」

と、お悩みの新社会人の方も多いのではないでしょうか?

そこで本コラムでは、新入社員が一人暮らしする際にかかる費用、家賃の決め方を解説していきます。あわせて、よくいただく一人暮らしに関するQ&Aをお伝えします。

※ 初めて一人暮らしをする新卒社員を受け入れる人事・総務部門のご担当の方は、本コラムを内定者に共有いただけるとよいでしょう。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

- 1)新入社員の一人暮らしにかかる費用と家賃の決め方

- 2)新入社員が初めて一人暮らしをするときによくある質問Q&A

- Q:家賃はどれくらいまでと、意識すべき?

- Q:お金をやりくりしていくコツは?

- Q:貯金はすべき?どの程度できた方がいい?

- Q:休日、ぼーっと1日過ごしてしまう…何か良い過ごし方は?

- Q:地方から上京してきて、周りに友達がおらず1人でさみしい…

- Q:住む場所は、どのように決めたらよい?

- Q:会社から自宅までの距離はどの程度で検討すべき?

- Q:都内だと、どの沿線が便利?

- Q:シェアハウスって楽しそうだけど、実際どうなのかな?

- Q:働き始めからテレワークが中心。テレワークに適した住まいはある?

- Q:テレワークを行う上で、あると便利なものは?

- Q:家電や家具を安く買いたい!どこで買えばいい?

- Q:体調不良のときどうすればいい?

- 3)まとめ

1)新入社員の一人暮らしにかかる費用と家賃の決め方

一人暮らしを始めるには、生活費、家賃、家具家電の購入費、引越し費用が必要です。

これらに、どの程度使用することができるのかを算出するためには、

生活費 → 家賃 → 家具家電の購入費・引越し費用

の順番で検討していくことを推奨します。住みたい家(家賃)から先に決めてしまうと、生活費少し無理してしまうことがあるためです。

生活費を減らしてしまうと、食事の栄養が偏ってしまったり、趣味などにお金を充てられなくなってしまい、体力的にも精神的にも不健康な状態に陥りがちです。そんな状態では、仕事の生産性も落ちてしまいます。

家賃は、毎月必ず発生する固定費で後からの調整がきかないため、最低限の生活費を算出した上で家賃を決めるようにします。

これから、生活費、家賃、家具の費用・引越し費用について、順に説明します。

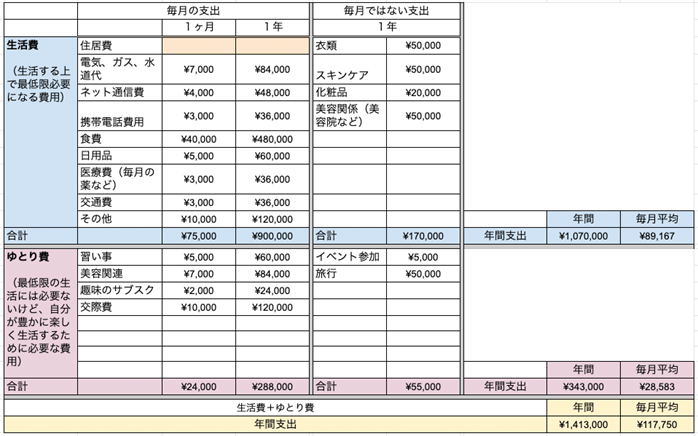

生活費を知る

当たり前ですが、生活費は人によって異なります。下記の項目を参考に、自分が生活していく中でどれくらいの費用がかかっているのかを、まずは認識しましょう。

このシートは、下記からダウンロードしていただけます。ぜひご活用ください。

生活費は、生活する上で最低限必要になる費用です。電気・ガス・水道代や食費は、皆共通して必要になるかと思いますが、金額は人それぞれです。

また、例えば、好きなアーティストがいて、その人がいないと楽しみがなくなって精神的に健康ではなくなってしまうというような状態の人は、生活費のなかに推し活費用が入るかもしれません。生活費と言っても人によって内容は異なるため、自分が生きていく上でこれだけはないと生きていけないというものをこの欄に分類するようにします。

ゆとり費は、最低限の生活には必要ないけれど、自分が豊かに楽しく生活するために必要な費用です。こちらは、生きてく上で最低限必要なものではないため、状況によって調整することが可能になります。

この例をみると、住居費を含めない生活費の年間合計が¥1,070,000円で、毎月に割り返すと¥89,167円かかることになります。ここから、さらにゆとり費を足すと、年間支出の合計が¥1,413,000円で、毎月に割り返すと¥117,750円かかることになります。この金額を自分の手取りから引いたときに、どのくらい金額が残るかによって、家賃が変わってくるということです。

家賃を決める

生活するために必要な金額を手取りから引いた金額が、家賃に使える費用となります。

手取りとは、実際に手元に入る給与のことです。給与から税金などが引かれるため、採用情報に記載のある給与の金額をそのままいただける訳ではありません。

手取りの目安については、月収と年収の手取り計算|給与シミュレーションからある程度計算することができるので、調べてみてください。なお、2年目になると、住民税も発生するので、人によっては手取りが少なくなるケースもあります。

もし、家賃に使える費用がとても少なくなってしまったら、ゆとり費を調整したり、生活費のなかで金額を抑えることができるものを探して、上記でご紹介した生活費の表を調整していきましょう。

ただ、このときに生活費をギリギリで計算しすぎると、冠婚葬祭など何かあったときに対応ができなくなってしまうため、貯金として1-3万円程度はその他として余裕を持っておくことをお勧めします。

例えば、生活費が月に約12万円だとしたら、家賃に使える費用は手取りごとに次のようになります。

| 金額 | 家賃に使える費用 |

|---|---|

| 手取り16万の場合 | 4万 |

| 手取り18万の場合 | 6万 |

| 手取り20万の場合 | 8万 |

| 手取り24万の場合 | 12万 |

このときに確認して欲しいのは、家賃手当があるかどうかです。会社によっては、会社から5駅以内であれば3万円補助など福利厚生を設けている場合があります。家賃補助があると、もう少し幅が広がるため必ず福利厚生を確認しましょう。

| 金額 | 家賃に使える費用 | 家賃補助が3万円ある場合 |

|---|---|---|

| 手取り16万の場合 | 4万 | 7万 |

| 手取り18万の場合 | 6万 | 9万 |

| 手取り20万の場合 | 8万 | 11万 |

| 手取り24万の場合 | 12万 | 15万 |

家具家電の購入費・引越しの費用を確認する

一人暮らしをするためには、生活費と家賃以外に、家具家電の購入費用や引越しの費用も必要になります。これらの費用が確保できているかも確認しましょう。

家具や家電は、部屋の間取りに合わせられるように、購入前にサイズを決めておくようにしましょう。寸法を確認せずに家具を買うと、サイズが合わずに空間を上手く活用できなくなってしまいます。また、組み立て式ではない荷物を購入する際は、ドアから搬入が可能かの確認も必要です。最悪、搬入できないという状況も生まれます。

部屋のサイズが小さめという場合や、できるだけ安く済ませたい場合は、複数の用途で使える家具を選ぶことをお勧めします。例えば、ベットとしても使えるソファや、収納付きソファなどです。家具は、生活に必要な最低限のものをはじめに用意し、給与が入ってから買い足していく方法でも良いでしょう。

引越しの費用については、業者によってさまざまです。少なくとも3社から見積もりをもらうようにすると、相場から大きく外れた費用にはならないはずです。また、荷物が少なくて費用を抑えたい場合は、ワゴン車をレンタルして、家族や友達に手伝ってもらいながら自分で運ぶのも方法の一つです。ただ、体力的に大変な作業になるため、入社前ギリギリの日にちにならないように注意が必要です。

このように、新入社員が一人暮らしをするためには、生活費、家賃、家具の費用、引越しの費用が必要になります。中でも一人暮らしをする上で鍵となる家賃については、生活費を算出した上で手取りとの調整をして家賃を判断するようにしましょう。

2)新入社員が初めて一人暮らしをするときによくある質問Q&A

Q:家賃はどれくらいまでと、意識すべき?

一般的な目安としては、手取りの3分の1と言われています。ただ、家賃は一度決めたら支出の費用は固定され、その後の調整が難しいです。家賃を少し高めにしたことで、食事への費用がままならなかったり、楽しい時間を我慢しないといけない、ということになると、体力的にも精神的にもよくありません。

そのため、手取りの3分の1という数字も一つの目安にしつつ、しっかりと自分が健康的に生活できる費用を算出してから決めることをお勧めします。

Q:お金をやりくりしていくコツは?

給与が振り込まれたら、1章の生活費(生活する上で最低限必要になる費用)に当たるお金を確保します。この費用がなくなったら、生活し続けることが難しいため、他のことに使わないように死守することが必要です。残りの金額は、それぞれの予定に合わせて調整しながら使用します。

現金派の人は、項目ごとに封筒に入れて保管しておくと、誤って使ってしまう、というミスを防ぐことができるでしょう。クレジットカードや電子マネー派の人は、支出が見えにくいため、カードや電子マネーと連携して支出を管理できるアプリなどを上手く活用して、管理できるようにすることをお勧めします。

Q:貯金はすべき?どの程度できた方がいい?

毎月の貯金額については、総務省の家計調査から算出すると手取りの30%程度、100年以上語り継がれている『大富豪の7つの教え』によると、手取りの10%程度が目安と言われています。そして、貯金額については、毎月の生活にかかる金額の3ヶ月分〜1年分程度と言われることが多いです。

貯金は、自分に何かあって働くことが難しくなったときや、思いもよらない出来事が起きたときに生活できるようにするためのものです。そのようなときに、自分が安心して対応できるように、上記の数字を参考にしながら用意しておきましょう。

Q:休日、ぼーっと1日過ごしてしまう…何か良い過ごし方は?

休日にやることがなくて、ぼーっとSNSや動画を見たり、寝て過ごすだけになってしまっている、という場合は、散歩をお勧めします。散歩は体を動かしますし、木々の多い場所が近くにあれば、自然や時間の流れも感じることができます。そしてお金がかかりません。

特に不安な気持ちのときに、何もやることがなく、ずっと不安に感じることを思い出していると、より辛く感じてしまいます。何か自分がリフレッシュできることを見つける、という目的で気になると感じたものを順番に試していき、自分なりのリフレッシュ方法を見つける時間にしてもらうのもお勧めです。

Q:地方から上京してきて、周りに友達がおらず1人でさみしい…

友達が近くにいなくて寂しい、という方については、3つの案があります。

1つは、友達とオンライン通話などをすること。今は、そのためのツールは、たくさんありますので、活用しましょう。一緒に遊ぶというのは難しいかもしれませんが、話すだけでも寂しさは抑えられると思います。

2つ目は、オンライン上で友達を作る、ということです。例えば、自分と同じ推しの人にコメントしたり、誰かがやっているライブ配信に参加したりするなどです。

3つ目は、今いる環境の中で関わりを持つ人を作る、ということです。例えば、スポーツジムや習い事を初めて、そのコミュニティーに属してみるなどです。

自分がやりやすい方法から試してみてもらえると良いかなと思います。

Q:住む場所は、どのように決めたらよい?

街の雰囲気としては、ある程度人がいて、街灯がある場所が良いでしょう。特に仕事で夜遅くなる可能性がある場合は、夜の治安を確かめておくことが必要です。場所の下見が出来る場合は、朝昼晩それぞれの時間の雰囲気を実際に見てみることをお勧めします。

下見に行くことが難しい場合は、警視庁や自治体が公表している「犯罪情報マップ」や「交通事故発生マップ」を調べることで、過去に犯罪や交通事故がどれだけ発生したのかを地図上で確認することができます。また、生活に必要なものが手軽に購入出来るように、近くにスーパーやドラッグストア、コンビニなどがあることもポイントです。

Q:会社から自宅までの距離はどの程度で検討すべき?

会社によっては、会社から数駅以内や数キロ以内に住んでいると家賃補助が出る場合もあります。

もし、そのような福利厚生がついている場合は、その基準に当てはまるような場所に住むと金銭的な負担を減らすことが出来るかもしれません。そうでない場合は、家から会社までの通勤に疲れない程度、というのが基準になるかと思います。

例えば、家から会社までに約1時間、座れないまま電車に乗れるかと想像したり、実際にその時間に乗ってみて、自分が疲れ過ぎないかを確認しましょう。人によっては、通勤がストレスや苦痛に感じる方もいますので、そのような方は、なるべくその負担を少しでも減らせるように会社の近くの方が良いかもしれません。

また、早朝や夜遅くに会社に出勤しなければならないというような仕事の場合は、電車の本数など交通機関のアクセスも制限されるため、会社の近くの方が通勤が楽になるかもしれません。

Q:都内だと、どの沿線が便利?

複数の路線が走っている駅や急行なども停車する駅がアクセスがしやすいため便利です。ただ、そのような場所は家賃の相場も高くなっているため、家賃とのバランスをみて判断をすることになります。

東京でいうと、山手線が東京の中心部を一周している路線になるため、それらの沿線だと比較的アクセスはしやすいです。ただ、出社場所となる駅まで乗り換えをせずに行けるとか、空いているなども大切なポイントになるため、よく行く場所のことを考えて決めていきましょう。

Q:シェアハウスって楽しそうだけど、実際どうなのかな?

人と話すことでストレスを発散できたり、物や場所を共有することに抵抗がない場合は、向いているかもしれません。場所によっては、都心近くに少し費用を抑えて住むことができます。

しかし、住んている人によっては、一人では起こらないようなトラブルが発生する可能性もあります。事前にどのような人が住んでいるのかの確認はもちろん、そのようなことも意識した上で検討しましょう。

一方、自分のペースでやりたいとか、人と話すのがあまり得意ではない場合は、向かないでしょう。自分が仕事から帰ってきた状態で、どちらの方がリラックスや安心感を得られるかで選択してみましょう。

Q:働き始めからテレワークが中心。テレワークに適した住まいはある?

テレワークを行うためには、快適なWi-Fi環境と物音が入らない静かな場所が必須です。できれば、個室になっている方が、会議や研修なども集中して参加できます。

Q:テレワークを行う上で、あると便利なものは?

パソコンで細かい作業を行う場合は、大きい画面のモニターがあると作業が捗ります。あとは、仕事用として設計されている椅子と机があると、腰の痛みもなくなるでしょう。特に昇降テーブルがあると、立ちながら仕事をすることができるため、より腰への負担は軽くなります。

Q:家電や家具を安く買いたい!どこで買えばいい?

最近だと、オンラインや中古品などでもある程度のものを揃えることはできます。家電は、ビックカメラやヨドバシカメラなど、量販店が品数も多いし店舗も多く、購入しやすいです。家具だと、ニトリや無印良品、LOWYA(ロウヤ)などは若い世代にも人気のイメージがあります。

Q:体調不良のときどうすればいい?

仕事に影響が出る時は、すぐに職場へ連絡します。このとき、緊急性があって重要なことなので電話で伝えるのが一番早く適切です。しかし、声が出ないなどの時は、社内のチャットツールなどで上司に相談するのも一つの方法です。※ 報連相は、会社のルールに従う必要があります。

仕事に影響が出ない場合は、自分の体調を冷静に判断し、休めば大丈夫そうであれば寝ましょう。体調不良の準備は、体調が悪くなってからでは間に合わないため、薬や体温計、冷えピタ、水で溶かして作るポカリスエットなどは、常備しておくことをお勧めします。食事を作る元気がなかったり、欲しいものがなく買いにもいけない場合は、宅配サービスを活用しましょう。

体調が落ち着き、動ける段階になったら、病院で診察してもらいましょう。近くの病院はあらかじめ調べておくと、いざという時に助かります。

3)まとめ

今回は、新入社員が一人暮らしでかかる費用や、家賃の決め方、そして新入社員からよくいただく一人暮らしに関するQ&Aをお伝えしました。

一人暮らしをするためには、生活費、家賃、家具の費用、引越しの費用が必要になります。これらにいくら使用することができるのかを算出するためには、生活費→家賃→家具の費用・引越し費用の順に決めていくようにしましょう。

中でも一人暮らしをする上で鍵となる家賃については、生活費を算出した上で手取りとの調整をして、家賃を判断することをお勧めします。

人事が新入社員から受ける一人暮らしに関するQ&Aでは、13問のQ&Aをお伝えしました。ぜひ、新入社員から質問を受けたときに参考にしていただけたらと思います。この記事を見ることで、新入社員が一人暮らしをするときの金銭的な考え方やよくある質問について、解決できると嬉しく思います。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。