- [ コラム ]

若手社員によくある離職理由「やりたい仕事じゃない」のフォロー施策とは?

- 「希望の職種・部署じゃないからやる気が出ない」「やりたいと思っていた仕事が想像と違った」「希望する仕事のためには、この道を通らないといけないと理解はしていたけど辛い」これらは2年目以降の若手社員がよく抱えるお悩みで、人事の方もよ

- 詳細を見る

OJTトレーナーと新入社員の関係性の作り方について、人事ができることとは

更新日: ー

作成日:2022.6.23

新入社員・若手社員の育成について、OJT制度を構築されている企業が多いのではないでしょうか。

新入社員・若手社員の育成について、OJT制度を構築されている企業が多いのではないでしょうか。

しかし、OJT制度を導入していても、ほったらかしにされる新入社員がいたり、指示のみして育成を行えていないOJTトレーナーがいる等、OJTトレーナーと新入社員の関係性が築けていない、ということも起きています。

今回は、OJTトレーナーと新入社員が関係性を築き、新入社員もOJTトレーナーも成長するために、人事ができることをご紹介します。

目次

1)人間関係の悪さは早期離職に繋がる

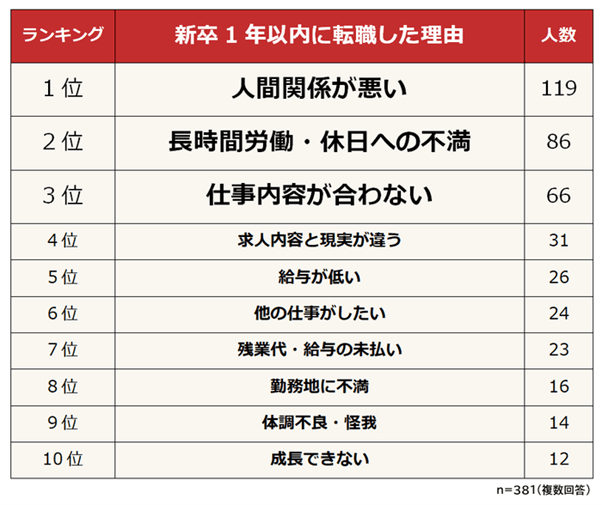

そもそも、なぜ新入社員・若手社員とOJTトレーナーの関係を築けるようにする必要があるのかというと、人間関係が早期離職に影響するためです。

Biz Hits社の調査によると、「新卒1年以内に転職した理由」の第一位が「人間関係が悪い」でした。  ※参考:新卒1年目の転職は厳しい?転職理由やタイミングを381人にアンケート調査

※参考:新卒1年目の転職は厳しい?転職理由やタイミングを381人にアンケート調査

新入社員・若手社員とOJTトレーナーは、一緒に仕事を行う時間が長いことが多いと思います。

そのため、そこでの人間関係が仕事の満足度やストレスに大きく関わってくるのです。

2022年6月9日に新入社員向けの関係性構築力研修(公開講座)でのトレーナーに対する様々なコメントをご紹介します。

今のトレーナーにものすごく感謝していて、自分の意見に対して「これをすることであなたはどう成長できるの?」とか、常に自分の成長を考えてくれている。

という関係性も築けていて、新入社員の成長も促すようなサポートをできているように見える方もいれば、トレーナーに自分のキャリアについて聞かれたから答えても「あーそうなんだ」で終わってしまって深掘りしてくれない。自分に興味がなさそうだし、仕事だからしょうがなくやっているのかなという感じに見える。

自分のミスを他の人になすりつけていて、こんな先輩にはなりたくないと思った。

というような、関係性が築けていないように見える方もいました。

もし、仕事内容や組織についてはポジティブに思っているのに、OJTトレーナーや近くの先輩・上司との関係性が築けないことで、退職の判断をしてしまうようなことがあれば、もったいないことですので、ぜひOJTトレーナーと新入社員の関係性について、人事の方も介入して支援して頂ければと思います。

2)OJTトレーナーと新入社員の関係性を築くための支援案

OJTトレーナーと新入社員の関係性を築くために、人事はどのような支援をしたらよいのでしょうか。

・新入社員へのフォロー

・OJTトレーナー・新入社員両者へのフォロー

の3つに分けてご紹介します。

・OJTトレーナーへのフォロー

OJTトレーナーはなぜ新入社員の支援をしないのかを、考えてみてください。

よくある内容としては、 ・自分の仕事で精一杯で新入社員の面倒を見る時間と余裕がないから ・トレーナーはやらされているだけで、なぜ自分がやらないといけないのか分からない ・自分がOJTを体験したことが無く、どのように支援をしていいのか分からない ・OJTトレーナーをしても、評価されない などが挙げられるかと思います。

これに対して、人事・組織・上司としては

・トレーナーを任せている意味を伝える

・OJTスキルを渡す

・OJTトレーナーを行うことを、組織としてポジティブな意味付けにする

などの支援をすることができます。一つずつ具体的に説明していきます。

業務量の確認と調整をする

もし新入社員の面倒を見る時間がない、という意見があった場合は、まずOJTトレーナーの業務量を確認してみてください。

OJTトレーナーが自分の仕事のみで業務時間がいっぱいになってしまっている状態の場合は、新入社員の育成を行うための時間を作るために、OJTトレーナーの業務量の調整を行いましょう。

時間に余裕がないと、新入社員の育成は後回しにしてしまいがちです。新入社員の育成も大切な仕事ですので、まずはその時間をしっかり確保するところを人事も介入して支援してあげてください。

トレーナーを任せている意味を伝える

OJTトレーナーをやらされている、と感じている場合は、OJTトレーナーを任せたいと思った理由が伝わっていないことが考えられます。

特に何人か候補がいる中からOJTトレーナーを決めている企業は、その方を選んだ理由があるはずです。そのポジティブな理由を伝えることで、選ばれてOJTトレーナーを任されているんだという感覚になれるだけでもモチベーションに影響が出てくるかなと思います。

また、OJTトレーナーをやらされている、と感じている方は、OJTトレーナーをやることで、自身の成長の機会に繋がることも認識できていない可能性があります。OJTトレーナーをやるというのは、トレーナー自身の成長にも繋がります。成長意欲の高い方にとってはOJTトレーナーをポジティブに捉えなおすことができるのではないかと思います。

OJTスキルを渡す

どのように支援をしたらいいのかわからないという方に対しては、OJTに必要なスキルを渡す必要があります。

OJTによって新入社員の育成を促すためには、一定のスキルが必要になります。

もちろん、最終的にはそのスキルによって、その個々に合わせた対応が必要となりますが、OJTに必要な育成計画、ティーチング、コーティングのスキルはOJTトレーナーを行う際には必要となりますので、そのスキルを渡す機会は、人事の方で作って頂ければと思います。

OJTトレーナーを行うことを、組織としてポジティブな意味付けにする

組織によっては、OJTトレーナーを行うことで、手当を渡したり、評価制度(人事制度)と連動しているケースもありますが、多くはありません。

当社では、OJTトレーナーという役割は重要だと思いますが、「手当をもらっているからやっている」、「評価されるために行う」という文脈にすることは、賛成ではありません。

自利利他の風土や共に学びあう風土創りを行う事に対して、阻害しかねないためです。

トレーナーになることが、ステータスにするなどの方法もあります。当社のお客様では、社長による任命式をし、さらに社内報で顔写真入りで紹介しているケースもあります。

・新入社員へのフォロー

新入社員がOJTトレーナーを批判的に捉えている原因として考えられるのは、 ・ほったらかしにされている感じがある ・OJTトレーナーが怖い、価値観が違うように感じる などが考えられると思います。

これに対して人事・組織は、そのような感情を抱いているということを話せる機会を作る必要があります。 例えば、 ・放置をしない仕組みを創る ・1on1などで、両者から話を話を聞く機会を創る などの支援をすることができます。一つずつ具体的に説明していきます。

放置をしない仕組みを創る

新入社員とOJTトレーナーでコミュニケーションを取る機会を創っていくことで、一定レベルの放置は解消されます。

例えば、「新入社員の日報・週報に対して、トレーナーがコメントを返す」、「部内の朝礼のあとに、二人で当日のスケジュールを確認する朝礼を行う」、「月に一回、ランチを行う(会社からの支援金あり)」で行うなどがあります。

1on1などで、両者から話を話を聞く機会を創る

すでに1on1をされている組織も多いと思いますが、その1on1の際に、新入社員・OJTトレーナーから、育成環境に関して、話を聞くことも可能です。

また人事が新入社員に対しては、定期的な1on1やレポート提出を行っているケースも見られますが、OJTトレーナーとコミュニケーションを取っている組織は少ないです。

当社のお客様では、OJTトレーナーとの1on1をしているケースや、OJTトレーナーを集めて、ランチを食べながら話を聞くという働きかけを行っているケースもあります。

このようなモヤモヤは、こちらから状況を拾いにいかないと、新入社員から誰かに相談できないまま、仕事での人間関係に悩み退職を決意してしまう可能性もあります。

OJT期間になったら基本的に現場にお任せしている、という企業さんもあるかと思いますが、仕組みで現場のOJT環境を整えたり、定期的に関係性についての不安などがないか確認し、新入社員が安心して仕事をできる環境を作るサポートをして頂ければと思います。

・OJTトレーナー・新入社員 両者へのフォロー

ここまではOJTトレーナー、新入社員それぞれに対してのフォロー案でしたが、続いては両者に向けての支援になります。

まず一つ目は、OJTトレーナー、新入社員がそれぞれどのような状態で仕事をしてるのかを把握するパルスサーベイの実施です。 人事がOJTトレーナー、新入社員両者の状態を常に把握するのは、難しいこともあるかもしれません。

そこで、月に1度同じ質問をして、定点観測することで、それぞれの変化に気づきやすくなり、フォローすべき人が分かりやすくなります。

アーティエンスでは、OJTトレーナーと新入社員向けにパルスサーベイを開発しており、OJTトレーナーと新入社員の認知の違いを確認することができます。

あまりにも認知の違いが大きい場合も何かしら上手くいっていない部分があるかもしれないので、パルスサーベイの結果をOJTトレーナーと新入社員で共有しながら対話を行うと、今まで分からなかったことが見えてくるかもしれません。

なお、アーティエンスでは、OJTトレーナーと新入社員両者に働きかける「新入社員・OJTトレーナー合同研修」を実施しています。

新入社員・OJTトレーナー共にOJTによる自身の成長や変化を振り返り、その後、今後どのように成長していきたいのか、そして本音も出やすい感謝の手紙のワークなどを行います。

この研修の午前中は、新入社員とOJTトレーナーが別れて研修を受けるため、その際にOJTトレーナーには改めてOJTの目的などを考えてもらう機会も作ることができます。

入社半年後の節目のフォロー施策として、導入されている企業様も多くいらっしゃいます。

新入社員とOJTトレーナーの関係性を見直し、お互いの成長を促すための機会を作ることができますので、興味のある方はぜひ詳細をご覧ください。

3)まとめ

新入社員にとって、何もわからない現場で一番頼りになる先輩がOJTトレーナーです。

新入社員とOJTトレーナーの関係性が築けていると、OJT制度がお互いにとって成長の機会となりますが、そうでない場合はストレスの元となってしまいます。

関係性が上手く築けないと、早期離職のリスクも発生してきます。 そうならないためにも、ぜひ一度自組織のOJT制度が上手く働いているかを確認してみてください。

そして、そこで課題が見つかった場合は、ぜひ真摯に向き合っていただきたいと思います。

最後に、新入社員とOJTトレーナーで認知が異なっていることに気づき、その後の新入社員の成長に大きな影響を与えた印象的だったエピソードをご紹介します。

営業会社のOJTトレーナーTさん(30代前半男性、トップ営業マン)と、新入社員Mさん(明るい女性)のエピソードです。 OJTトレーナーのTさんは、自分の育成に対して自信を持っており、自分はOJTトレーナーとしてMさんの育成もしっかりとできていると仰っていました。

一方、新入社員のMさんは、OJTトレーナーとの関係に悩んでいるという発言をしていました。 午後のワークの中で、感謝の手紙というワークがあり、その中で、新入社員のMさんが勇気をもって泣きながら「もう限界で、辞めたいです。」本音をお伝えしたところ、トレーナーのTさんは、自分の認知と異なっていることにとても驚き、ショックを受けていました。

Tさんは、研修終了後、Mさんとともにすぐに支店長に相談すると話をされていました。 研修ではそこまででしたが、その後、トレーナーのTさんは育成方法について考え直して改めて新入社員のMさんと向き合って頂くことが出来ました。

さらに、その研修の翌年、新入社員だったMさんがその企業の中では異例の若さでOJTトレーナーを任されていた、ということがありました。 この方々は、本音を話す機会があったからこそ変わることができました。OJT制度が新入社員にとってもOJTトレーナーにとっても成長の機会となるために、人事でできることを考えて頂けると嬉しく思います。