-

[ コラム ]

【テンプレあり】研修の効果測定「いつ・なにを・どうやって?」を分かりやすく解説

- 「経営層から研修の効果を明示してと言われたが、測定方法がわからない…」「研修の成果をはかりたいけれど、どうすればよいか迷っている」このような状況から、「研修の効果測定方法を知りたい」と思い、本コラムに辿り着いた方が多いでしょう。一般的に、研

- 詳細を見る

【保存版】研修会社の選び方:完全ガイド

更新日:

「研修会社って、どう選べばいい?」とお悩みの方も多いでしょう。

研修サービスは、導入前に研修効果や具体的な進行イメージが掴みにくい特徴があります。そのため、選定プロセスや判断軸が明確でなければ、さまざまな情報に振り回され、なかなか決断に至らないものです。

実は、失敗しない研修会社選びには、明確な5つのプロセスと評価軸が存在します。

本コラムでは、研修会社選定のプロセスを順を追って解説し、具体的な判断基準や確認ポイントを研修会社自ら「公平に」ご紹介します。本コラムに沿って検討を進めることで、貴社に最適な研修パートナー選びの手順が明確になり、安心して決断できるようになります。

最適な研修会社を選びだし、組織の成長へつなげましょう。

目次

1)最適な研修会社の選び方を4つのプロセスで解説

最適な研修会社を選ぶためのプロセスは、以下の通りです。

| プロセス | 概要 | |

|---|---|---|

| 1 | 自社の研修ニーズの明確化 | どのような研修を実施したいのかを明確にするために、状況を整理し、必要な研修の方向性をクリアにします。 |

| 2 | 打ち合わせ候補リストの作成 | 市場に存在する研修会社を多角的に把握し、打ち合わせする会社を検討するためのリストを作成します。 |

| 3 | 打ち合わせでの情報収集・比較検討 | 候補リストの中から3~5社を選び、打ち合わせを通して、詳細を確認し、自社の研修目的を達成できる研修会社を比較検討します。 |

| 4 | 最終チェック | 細部まで再確認し、契約後のリスクを最小限に抑えた上で最適なパートナーを決定します。 |

この通りに進めることで、研修会社選びで失敗するリスクを最小限に抑え、自社の期待に合致する研修会社を選ぶことができます。

プロセス順に説明します。

自社の研修ニーズの明確化

自社の研修ニーズを明確にすることが、適切な研修会社を選ぶための最初のステップです。

自社の課題や目指すべき方向性が明確でないと、研修会社からの営業内容や、口コミなどさまざまな情報に振り回されてしまうためです。

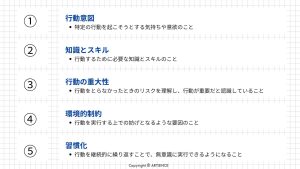

研修ニーズを明確化するためには、以下5つのポイントを整理することが重要です。

対象

研修の対象となる社員層を特定します。

対象者は、新入社員などの階層ごとに分ける場合や、営業部の中堅社員など部署と階層で絞る場合場合、そして次期管理職候補など今後を見据えた場合などがあります。

ターゲット層を明確にし、研修の目的や、目指すべき姿を具体的にしていきます。

研修目的

研修の目的をはっきりさせることで、研修の全体的な方向性が決まります。

例えば、「若手社員が仕事のスピードが遅いから業務の効率化を目指す」のか、「中堅社員がチームの力を最大限にできていないからリーダーシップの向上を目的にする」のか、など研修を行う目的を定めます。

研修目的が明確であれば、具体的な研修プログラムが見えてきます。

期待する成果

研修を受けた結果、どのような成果を期待するかを設定します。

例えば、「提案資料を1人で担当できるようになる」「チーム間でのサポート行動が見られるようになる」といった、具体的な行動の変化を目標にします。

「売上10%増加」のような数値目標も魅力的ですが、研修後突然、数値的な変化を期待することは難しいです。まず行動が変化し、結果として、「売上10%増加」のような成果が現れます。

そのため、研修後の最終的な目的と、その目的を達成するために必要な具体的な行動を設定することをおすすめします。

具体的に学んでほしいこと

研修で具体的に学んでほしいことがあれば、その内容も明確にしておきます。

例えば、「ロジカルシンキングの型」「ティーチング手法」などです。

具体的な想像できない場合は、対象と目的、期待する成果を伝えて、人材育成のプロである研修会社に話を聞くと、具体的に学んだ方がいいことが明確になります。

これらのポイントを整理することで、自社の研修ニーズがクリアになり、目的に合った内容を提供している研修を選びやすくなります。

内製化か外部委託か

研修を内製化で行うか、外部委託するかの判断をする際は以下のポイントを確認しましょう。

| 内製化で対応できる場合 | 外部委託した方がいい場合 | |

|---|---|---|

| 研修内容の専門性 | 研修内容が自社の文化や業務に特化している場合 | 会社の文化に影響する内容ではなく、社会人としての一般的な知識やスキルを学びたい場合 |

| 社内リソース | 育成についての専門知識がある者がいて、質の高い研修を開発するためのリソースがある場合 | 研修開発する余裕がないが、質の良い研修を提供したい場合 |

| 講師の有無 | 自社内に十分な専門知識や経験を持つ講師・担当者がいる場合 | 育成についての専門知識があり、教え方の上手な外部講師の活用が望ましい場合 |

打ち合わせ候補リストの作成

次に、打ち合わせ候補リストを作成します。市場に存在する研修会社を多角的に把握し、各社の特徴や実績を比較検討するためです。

下記のようなリストをもとに、情報入れ、打ち合わせ候補を決めます。

【候補リスト】

| 確認事項 | 株式会社A | 株式会社B | 株式会社C |

|---|---|---|---|

| 研修への価値観・想い | |||

| 実績 | |||

| 候補としている研修プログラム名 | |||

| コスト | |||

| 備考 |

リスト作成の中で、適切なカリキュラムがない、コストが合わない、希望と合致しない場合は、打ち合わせの優先度を下げて良いでしょう。

情報収集は、複数の情報源を活用して多角的に候補企業をピックアップすることが重要です。

まざまな方法で情報を集めることで、各研修会社の実績や評判、強みを幅広く把握でき、より自社に適した企業を選定しやすくなります。

具体的な方法をいくつか紹介します。

インターネット検索・業界口コミ・コラムやホワイトペーパーの情報・セミナーや展示会への参加・資料請求・無料相談 など

打ち合わせでの情報収集・比較検討

まず、打ち合わせ候補リストを作成し3~5社の研修会社を選び、打ち合わせを設定します。

【候補リスト】

| 確認事項 | 株式会社A | 株式会社B | 株式会社C |

|---|---|---|---|

| 研修への価値観・想い | |||

| 信頼度 | |||

| 実績 | |||

| 候補としているプログラム名 | |||

| 候補としているプログラムの質 | |||

| 運営体制 | |||

| 講師の質 | |||

| 研修後のフォロー | |||

| コスト(具体的な見積もり金額) | |||

| 備考 |

打ち合わせでは事前情報だけでは確認するのが難しい点を確認し、自社の研修目的を達成できる研修会社を選べるだけの情報をまとめます。

確認事項の具体的な内容は2章「最適な研修会社の選ぶための評価軸」で詳しく説明します。

最終チェック

比較検討で候補を絞りつつ、最終チェックを行います。研修会社との契約内容を細部まで再確認し、リスクを最小限に抑えるための対策を講じます。

具体的には、以下の点を重点的にチェックします。

契約条件

契約書に研修の実施日時、場所、内容、参加人数、資料の提供範囲などが明確に記載されているか確認します。また、契約変更や修正の手続き、双方の責任範囲が明確に定義されているかも重要です。

キャンセルポリシー

キャンセルに関する条件、キャンセル料、返金規定が詳細に記載されているか確認します。予期せぬ事情でキャンセルが必要になった場合の対応や、柔軟な措置が取れるかどうかもチェックポイントです。

研修前後のサポート体制

研修前の準備、実施中の進行管理、そして研修後のフォローアップが整備されているかを再確認します。問い合わせやトラブル対応の体制が明確であれば、安心して研修を進めることができます。

これらの項目を十分に確認することで、契約後に予期せぬトラブルや追加費用が発生するリスクを防ぎ、安心して研修を実施するための基盤を整えることができます。

ーーー

研修会社選定の成功は、4つのプロセスを順に着実に実行することにかかっています。

このプロセスをふむことで、研修会社選びにおける失敗リスクを最小限に抑え、貴社の期待に沿った最適なパートナーを選定することが可能になります。

アーティエンスでは、こうしたプロセスに基づいたご提案が可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

2)研修会社を比較し、最適な選択をするための評価軸

自社が期待する効果を得られる最適な研修会社を選ぶために、確認すべき評価軸を9つの確認事項ごとに紹介します。

| 確認事項 | 評価軸 |

|---|---|

| 研修への価値観・想い | 価値観や育成の方向性に共感できるか |

| 信頼度 | 研修会社や担当者を信頼できるか |

| 実績 | 10年以上程度の十分な実績があるか |

| 候補としているプログラムの目的 | 自社の課題・ありたい姿を達成できるプログラムか |

| 候補としているプログラムの質 | ・研修に人材開発・組織開発などの学術的背景があるか ・テキストや資料が充実しているか ・研修内容が時代に即しているか ・受講生の主体性を促すアプローチをしているか ・実践演習があるか ・現場に活かすところまで意識されているか |

| 運営体制 | ・受講人数が適切であるか ・アテンドスタッフの人数が適切であるか |

| 講師の質 | ・講師が継続的にトレーニングをしっかり受けているか ・講師としての登壇実績・想いがあるか ・講師に実務経験があるか |

| 研修後のフォロー | ・充実した研修後のレポートがあるか ・研修受講後にも受講生の変容を促すフォローがあるか ・社内育成の相談やフォローをしてもらえるか |

| コスト(具体的な見積もり金額) | 金額が安すぎたり高すぎたりせず、適正な価格であるか |

| 備考 | 不安になることはないか |

これらの評価軸をしっかりと検証することで、さまざまな面から総合的に判断でき、後悔しないパートナー選定が可能になります。

価値観や育成の方向性に共感できるか

研修会社の価値観や育成の方向性が自社の文化や育成方針と合致しているかを確認することは、パートナー選定の最初の重要な評価軸です。

研修会社が育成に対してどのような想いを持ち、どんな価値観を大切にしているかが、自社の理念と一致している場合、研修プログラムが自社の文化に根ざした内容となり、社員の成長に直結するためです。

例えば、アーティエンスは「社員一人ひとりの成長を支援し、組織全体のパフォーマンス向上を実現する」という理念を掲げています。この価値観は、社員の自律的な成長や継続的な学びを重視する自社の育成方針と合致します。

アーティエンスは、その理念に基づいた研修プログラムを提供し、実践的なカリキュラムや具体的なフォローアップ体制を整えているため、企業の長期的な成長を支えるパートナーを探している方に適していると考えられます。

このように、研修会社の価値観や育成の方向性が自社の理念と共鳴しているかを確認することは、効果的な研修パートナー選定のための基本です。

研修会社や担当者を信頼できるか

研修会社や担当者の信頼性は、研修の成功に直結するため、選定時の重要な評価軸となります。信頼できるパートナーは、真摯な姿勢と透明性が感じられ、安心して任せることができるためです。

信頼できるかは、感覚としてもあると思いますが、下記についても意識してみると、よりわかりやすいでしょう。

・問い合わせや相談への対応が迅速で丁寧

・単なるパッケージ販売ではなく、自社の課題に合った提案をしてくれる

・ポジティブな側面だけでなく、ネガティブな部分もオープンに話してくれる

このように、迅速で丁寧な対応、課題に即した提案、そしてオープンなコミュニケーションができる研修会社や担当者を選ぶことは、信頼性の確保につながり、研修の成功に不可欠な要素です。

適切な実績があるか

研修会社が十分な実績を持っているかを評価することは、信頼性の確認に不可欠です。

長年の経験や成功事例がある会社は、そのノウハウと実績に基づいて高い研修効果を提供できる可能性が高いためです。

実績については、

・研修を提供している年月

・事例の確認

の2つを確認することでわかります。

研修を提供している年月は、10年以上あると、十分な知見がたまっていると考えて良いでしょう。

事例は、自社の課題感と同じ企業への納品実績や、同業への納品実績を確認すると良いでしょう。また、研修実施後の受講生や組織の変容まで把握できると、より安心です。研修後の効果まで把握している会社は、単に研修を行うだけでなく、継続的な成長を意識していると評価できます。

自社の課題・ありたい姿を達成できるプログラムか

研修プログラムが自社の具体的な課題や目指すべき姿に沿っているかを確認することは非常に重要です。

自社のニーズに合わないプログラムでは、研修後に期待する成果や行動変容が得られず、実際の業務改善に結びつきにくくなるためです。

自社の課題やありたい姿は、人事部と現場の意見が異なる場合が多いため、両者の意見を統合して、両者が納得する姿を言語化しましょう。

自社の課題・ありたい姿が明確になると、研修会社が提示している研修コンセプトや学びのポイントと合致しているかで判断しやすくなります。

アーティエンスでは、自社の課題・ありたい姿を達成できるプログラムかを確認しやすくするために、各研修プログラムごとに「受講後に期待される効果」や「学びのポイント」を明確に記載しています。

こうした情報を参考にすることで、自社の課題や目指す姿を達成できるプログラムを効果的に選ぶことができます。

研修プログラムが自社の課題解決と目指す姿の実現に寄与する内容かどうかをしっかり評価する必要があります。

研修プログラムの質が良いか

プログラムの質が高いかどうかは、研修効果に直結するため、重要な評価軸です。プログラムの質が良いかは下記のポイントを注意して確認すると、見やすいです。

【プログラムの質を確認するポイント】

・研修に人材開発・組織開発などの学術的背景がある

・テキストや資料が充実している

・研修内容が時代に即している

・受講生の主体性を促すアプローチをしている

・実践演習がある

・現場で活かすところまで意識されている

研修に人材開発・組織開発などの学術的背景がある

学術的な理論に基づいていると、体系的な学びが得られやすく、研修での学びの効果も高まります。単なる経験談ではなく、理論と実践を組み合わせたプログラムが望ましいでしょう。

テキストや資料が充実している

研修時に提供されるテキストや資料が充実していると、受講者は学習内容をより深く理解できます。研修後の振り返りや現場での実践を促すためにも、質の高い資料は欠かせません。

研修内容が時代に即している

社会の変化に対応した研修内容は、受講者が実際に役立つスキルを身につけるために重要です。継続的に研修内容をアップデートしているかも、プログラムの質を判断する重要な要素です。

受講生の主体性を促すアプローチをしている

研修の効果を最大化するためには、受講者が受け身ではなく、主体的に参加できる工夫が求められます。

アーティエンスでは、主体性を促すために、ワールド・カフェという研修プログラムに関する対話の場や、グループディスカッションやケーススタディなどを取り入れています。

実践演習がある

知識を得るだけではなく、実際の業務に近い形で練習できると、研修の効果は飛躍的に高まります。

アーティエンスでは、研修内での実践の割合が多く、実践を通して講師からフィードバックを行うため、改善点が明確になり、スキルの習得が加速します。

現場で活かすところまで意識されている

研修のゴールは「学ぶこと」ではなく、「業務で成果を出すこと」です。そのため、研修後にどのように学びを現場で活かすかまで設計されている研修は、実際のパフォーマンス向上に直結します。

これらの要素が揃った高品質なプログラムは、研修効果を大きく向上させます。

研修の運営体制が整っているか

研修の運営体制が整っているかを確認することは、研修がスムーズに進み、受講生の集中力や学習効果を高めるために非常に重要です。

最低限、以下の2点をチェックしましょう。

受講人数が適切である

受講生が多すぎると、受講生が多すぎると、一人ひとりに十分なフォローが行き届かず、主体性が失われる可能性があります。

アーティエンスでは、対面研修では1クラス36名以内、グループ人数は5名以内になるようにしています。

アテンドスタッフの人数が適切である

アテンドスタッフがいない研修では、研修中のサポートやトラブル対応が不十分となり、スムーズな進行が行えなくなります。また、研修中講師は場の全体をみることが多いため、受講生個々に対するフィードバックをほしい場合は、特にアテンドが必要です。

受講生が適切に学べる場作りができていることが重要です。

信頼できる講師か

研修の質は講師の力量に大きく依存するため、信頼できる講師がいるかを確認することが重要です。

講師が豊富な実務経験と専門知識を持ち、継続的にスキルアップしている場合、受講生は実践的な学びを得ることができます。

信頼できる講師かの確認ポイントは次の3つです。

【信頼できる講師かの確認ポイント】

・講師が継続的にトレーニングをしっかり受けている

・講師としての登壇実績・想いがある

・講師に実務経験がある

アーティエンスでは、講師認定テストを実施し、合格した上で、当社の研修にマッチするための講師トレーニングを受けていただいています。

これらを確認することで、より良い研修を実施しようとしているかがわかり、結果的に研修の質につながります。

研修後のフォローはあるか

研修の効果を持続させるには、研修後のフォローアップ体制が欠かせません。

研修では、受講者が変化のきっかけをつかみ、実際に行動できる状態を作ります。しかし、研修の学びを成果につなげるには、学んだことを定着させ、継続的に実践することが重要です。

フォローアップを通じて実務への活用を支援することが、研修の成果を最大化する鍵となります。研修後のフォローとして以下の対応の有無を確認しましょう。

【研修後のフォローの確認ポイント】

・充実した研修後のレポートがある

・研修受講後にも受講生の変容を促すフォローがある

・社内育成の相談やフォローをしてもらえる

アーティエンスでは、これらに対応し、研修後も受講生と組織の成長をサポートしています。特に受講生ごとの個別フィードバックは、人事の方が見えない部分についてお伝えできるところもあり、研修後の育成にお役立ていただています。

研修後のフォロー体制が充実しているかを確認することで、研修効果が長期にわたり持続する環境を整えることができます。

適正な価格であるか

研修費用が提供されるサービスの内容と質に見合った適正な価格であるかを確認することが重要です。価格が高すぎても低すぎても、品質やサポート体制に問題がある可能性があるためです。

平均的な研修価格は以下の通りです。

| 公開講座 | 講師派遣型 | |

|---|---|---|

| オンライン | 1人あたり 5,000円~30,000円程度 |

1日・1回あたり 100,000円~300,000円程度 |

| 対面 | 1人あたり 10,000円~50,000円程度 |

1日・1回あたり 300,000円~1,000,000円程度 |

上記の金額から大きく外れている場合は、その理由を確認することをおすすめします。

適正な価格設定かどうかを評価することで、無駄なコストを避け、投資効果の高い研修を選定できます。

以上9つの評価軸をしっかり検証することで、研修会社を多角的に評価し、自組織に最適なパートナーを選定することが可能です。これにより、期待する効果を確実に実現し、後悔のない研修投資が実現できます。

3)研修会社がアドバイス!それでも、研修会社選びに迷ったら…

研修会社選定に不安を感じる場合、最初から大規模な投資をするのではなく、以下の3つの方法を参考に小さく試してみると良いでしょう。

・公開講座に参加し、品質を見る

・少人数・短期間で試験的に導入する

・カリキュラムの再検討の余地を残す

それぞれについて説明します。

公開講座に参加し、品質を見る

公開講座に参加して、研修会社の品質を実際に体験してみましょう。

公開講座は低リスクで参加できるため、講師の指導力、教材の充実度、実践的な内容などを直接確認でき、研修の全体的な質を把握するのに役立ちます。

実際に参加してみないとわかりづらい、講師のスタンスや、場の作り方、質疑応答などを実際に見ることで、研修内容の質を測れます。

少人数・短期間で試験的に導入する

少人数・短期間で試験的に研修を導入することも、リスクを抑える賢明なアプローチです。

大規模な投資を行わずに、実際に研修が自社に適しているか、効果があるかを実証できるためです。

まずは特定の部署や少数の社員を対象に、短期間のトライアル研修を実施し、その結果やフィードバックを基に、研修の効果や改善点を見極めて、研修の継続や対象人数の増加を判断するようにしておくと、失敗のリスクを軽減できます。

アーティエンスでは、ある企業様が初めて管理職向けのファシリテーター研修を実施する際、「変化がイメージしづらい」という声があったため、まずは各部署から1名ずつ参加する形を取りました。

研修後、研修の必要性と効果を実感されて、全管理職への研修展開を決定されたケースもありました。

カリキュラムの再検討の余地を残す

初期段階では、カリキュラムを固定せず、柔軟に調整できる余地を残すことが望ましいです。こうすることで、研修後のフィードバックを活用し、自社のニーズや状況に合わせてプログラムを改善できます。

実際にアーティエンスでは、もともと4月、6月、9月に研修を予定していた企業様が、仮の内容でスタートし、6月の新入社員の状況を踏まえて9月の研修内容を調整した事例があります。

このように、カリキュラムの柔軟性を確保することで、研修効果を最大化し、期待する成果を確実に実現できる体制を築くことが可能です。

研修会社選びに不安を感じたら、いきなり大規模な投資をするのではなく、まずは小さなステップから始めることが大切です。これらの方法により、リスクを最小限に抑えながら最適な研修プログラムを選び、受講生と組織の成長につなげることが可能になります。

4)まとめ

研修会社選びで失敗しないためには、適切なプロセスと評価軸に基づいて慎重に選定することが重要です。

正しいプロセスをふみ、評価軸に沿って確認することで、研修会社選びの不安を解消し、受講生と組織の成長につなげましょう。

アーティエンスでは、貴社の課題や価値観、期待する成果をじっくり伺い、本質的な解決につながる研修は何か、組織としてありたい姿につながる研修は何かを真剣に考えるところからサポートしています。

無理に研修を提案するのではなく、最適な選択肢をご一緒に考えるスタンスでご相談をお受けしています。

「どこに相談すればいいかわからない…」とお悩みの方は、ぜひお気軽にアーティエンスへご相談ください。

貴社の課題解決につながる提案を実施しています。お気軽にご連絡ください。

アーティエンスでは、研修目的の設定、期待する成果の明確化からご相談が可能です。お気軽にご連絡ください。